Патфиз учебники / Атлас по Патофизиологии (В.А. Войнов)

.pdf

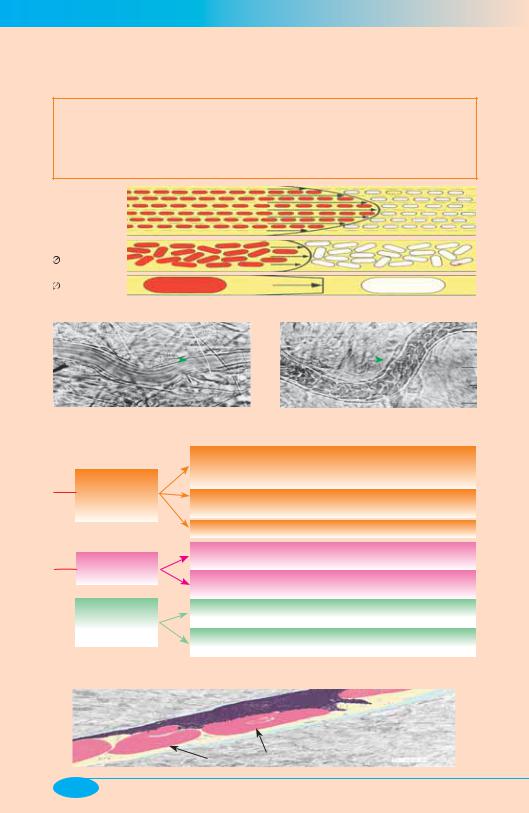

Артериальная гиперемия

Артериальная гиперемия —

типовая форма нарушения

местного кровообращения, характеризующаяся увеличением крове-

наполнения органа или ткани вследствие увеличенного притока

крови по артериальным сосудам

(артериолам)

Виды артериальной гиперемии (по причине возникновения):

1.Ирритативная [от фр. irritation — раздражение],

т.е. вызванная:

•физическими раздражителями (механичес-

кое воздействие, |

t°, ультрафиолетовое об- |

лучение); |

|

•химическими раздражителями (кислоты, ски-

пидар, горчичное масло);

•биологически активными веществами (токси-

ны микроорганизмов, биогенные амины, простагландины);

•условными, в том числе психогенными, раз-

дражителями.

2.Постишемическая.

3.Вакатная [от англ. vacuum — пониженное давление] (медицинская банка).

4.Коллатеральная (м.б. при внезапном снижении

кровотока по магистральному сосуду).

Нейромиопаралитическая артериальная гиперемия после правосторонней десимпатизации уха кролика (опыт К. Бернара).

Изменения гемодинамики в гиперемированном участке:

3Увеличение линейной и объемной скорости кровотока;

3 Давление в артериальных сосу-

Давление в артериальных сосу-

дах; 3 Диаметр мелких артериальных

Диаметр мелких артериальных

сосудов, капилляров и венул; 3 Количество функционирующих

Количество функционирующих

капилляров;

3 Давление в венозных сосудах (не всегда!).

Давление в венозных сосудах (не всегда!).

Артериола

(круговые ленты — это гладкомышечные клетки средней сосудистой оболочки)

Нервные волокна на поверхности гладкомышечных клеток артериол (электроннная микроскопия —

по И.С. Ламбич, С.П. Стожинич)

вазоконстрикция

вазодилатация

Многочисленные |

(люминесцентная |

тучные клетки |

микроскопия |

|

по П.Н. Александрову) |

Виды артериальной гиперемии (по патогенезу):

Нейротоническая

Нейропаралитическая

Нейромиопаралитическая

Компоненты сосудистого тонуса артериол:

базальный — структурно-миогенный [сосуд аналогичен резиновой трубке; филогенетичес-

ки более древний способ регуляции тонуса сосуда — ауторегуляция]; вазомоторный — нейрогуморальный [регуляция тонуса в интересах организма, эволюционно более поздний].

42

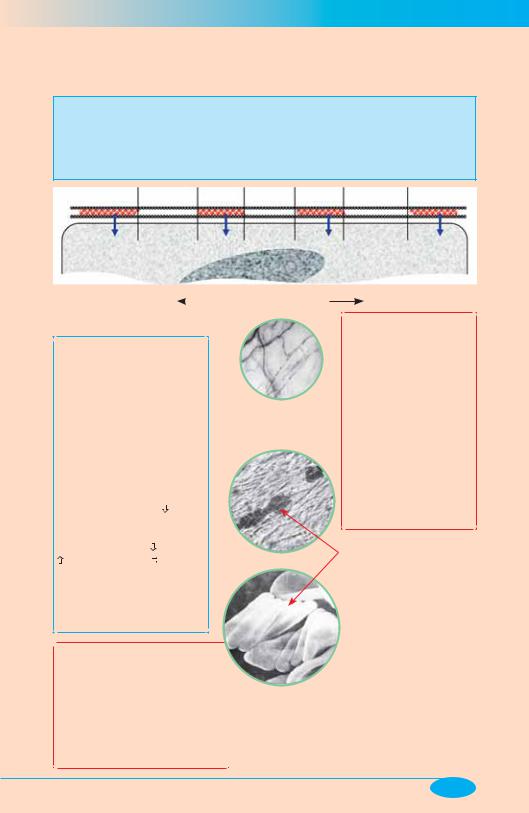

Венозная гиперемия

Венозная гиперемия — типовая форма нарушения местного

кровообращения, характеризующаяся увеличением кровенаполнения органа или ткани вследствие

уменьшения оттока крови по венозным сосудам.

Виды венозной гиперемии (по причине возникновения):

1.Обтурационная (тромбоз/эмболия

вен, тромбофлебит).

2.Компрессионная (сдавление вен при

отеках, рубцами, опухолью).

3.Застойная (недостаточность венозных клапанов, сердечная недостаточ-

ность, уменьшение присасывающего действия грудной клетки, конституци-

онная слабость эластических и гладкомышечных элементов стенки венозных сосудов).

4.Ортостатическая (гиподинамия — длительное стояние,пребывание боль-

ного в постели).

5.Нервно-рефлекторная (снижение вазоконстрикторных влияний на вены).

Изменения гемодинамики

вгиперемированном участке:

•Уменьшение линейной

иобъемной скорости крово-

тока;

•Давление в венозных сосу-

дах;

•Диаметр капилляров (в основном, венозного отдела);

•Изменения характера кровото-

ка (толчкообразное маятни-

кообразное движение крови стаз [остановка кровотока]; турбулентный кровоток из-за из-

менения прямолинейного хода венозных сосудов, их варикоз-

ного расширения).

Тромб

Вена

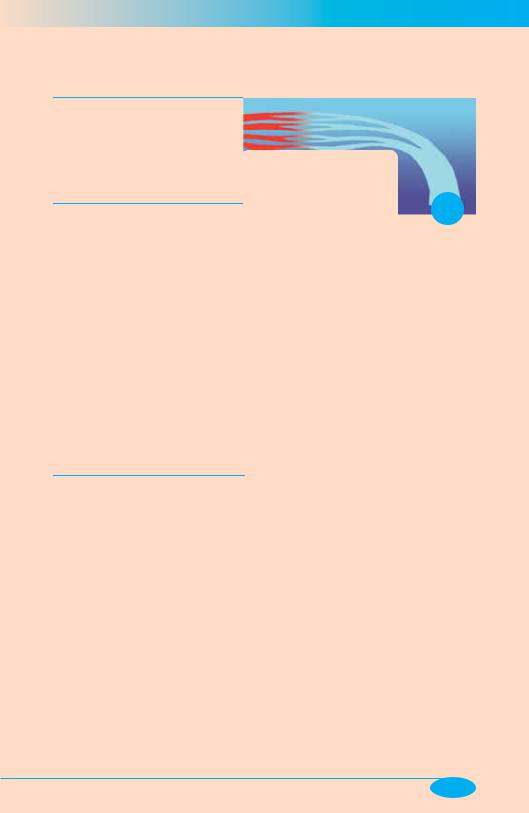

Тромбоз вены (допплерограмма)

Варикозное расширение вен при тромбозе нижней полой вены

Основные

клинические

проявления:

•Отек

•Цианоз

•Снижение t°

Значение венозной гиперемии

Защитно-приспособитель- ное (примеры):

•разгрузка сердца — при сер-

дечной недостаточности;

•снижение оттока токсинов,

продуктов распада тка-

ней — при их повреждении или воспалении;

•развитие соединительной

ткани — рубца при труднозаживающих язвах.

Резко выраженный отек при тромбофлебите

Патогенное:

•венозная гиперемия ги-

ги-

поксия нарушения метабо-

нарушения метабо-

лизма атрофические/

атрофические/

дистрофические изменения

в тканях избыточное разрастание соединительной ткани (цирроз, фиброз);

избыточное разрастание соединительной ткани (цирроз, фиброз);

•общие гемодинамические расстройства (возможны!).

43

Ишемия

венула

НОРМА

артериола |

Ишемия (от греч. ischō — пре- |

||

пятствовать,haima—кровь)— |

|||

|

|||

|

типовая |

форма нарушения |

|

|

местного |

кровообращения, |

|

|

характеризующаяся уменьше- |

||

|

нием кровоснабжения участка |

||

|

тела, органа или ткани вследс- |

||

|

твие уменьшения или прекра- |

||

|

щения притока крови по арте- |

||

|

риальным сосудам. |

||

|

|

|

|

артериола

венула

ИШЕМИЯ

Критические периоды пере- |

|

живания органов и тканей в |

Виды ишемии (по при- |

условиях прекращения их |

чине возникновения): |

кровоснабжения: |

• Компрессионная |

кора головного |

• Обтурационная |

мозга = 3–5 мин |

• Облитерационная |

сердце = 20–30 мин |

• Перераспредели- |

печень = 20–30 мин |

тельная (коллате- |

почки = 40–60 мин |

ральная) |

тонкая кишка = 2–3 ч |

• Нейрогенная (анги- |

скелет. мышца = 2–2,5 ч |

оспастическая) |

кости, хрящи — десятки часов |

|

|

|

Изменения гемодинамики

вучастке ишемии:

•Уменьшение линейной

иобъемной скорости кровотока;

• давление в артериальных сосудах,

давление в артериальных сосудах,

• диаметр мелких артериальных сосудов, капилляров и венул,

диаметр мелких артериальных сосудов, капилляров и венул,

• количество функционирующих

количество функционирующих

капилляров,

• пульсация сосудов,

пульсация сосудов,

• давление в венозных сосудах.

давление в венозных сосудах.

Исходы ишемии (И)

|

гангрена |

|

зависят от: |

восс |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

локализации И; |

|

|

||

т, |

|

скорости развития И;тановление |

|||||

|

продолжительности И; |

кров |

|||||

|

|

развитости коллатерального |

|||||

|

|

|

|

||||

инфарккровообращения в участке ишемии. |

отока |

||||||

|

|||||||

Хронические облитерирующие забо- |

|

|

Механизмы включения коллатералей: |

||||

левания артерий нижних конечнос- |

|

|

|

Увеличение градиента кровяного давления |

|||

тей (более 20% всех форм патологии |

|

|

(между проксимально-расположенным и ишемизиро- |

||||

сердечно-сосудистой cистемы): |

|

|

|

ванным участками). Рефлекторная вазодилатация. |

|||

• облитерирующий атеросклероз, |

|

|

|

Гуморальная вазодилатация (Н+, К+, гистамин, |

|||

• неспецифический артериит, |

|

|

|

|

Pg группы Е, NО); МОС... |

||

• диабетическая ангиопатия, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

• облитерирующий тромбангиит, |

|

|

|

|

|

|

|

• болезнь Рейно. |

|

|

|

|

|

|

|

Типичные изменения кожи: |

Сухая гангрена двух пальцев |

||

бледность, атрофия, потеря |

|||

(облитерирующий |

|||

волосяного покрова, |

Трофическая язва |

||

эндартериит) |

|||

трофические |

|||

Для облитерирующего эндартериита характерен симптом «перемежающей- |

|||

изменения ногтей; |

|||

пульсация на |

ся хромоты») — появление и усиление боли в икроножных и др. мышцах ног |

||

a.dorsalis pedis — abs. |

при ходьбе, что заставляет больного периодически останавливаться. |

||

|

|

||

44

Патофизиология микроциркуляции (классификация нарушений)

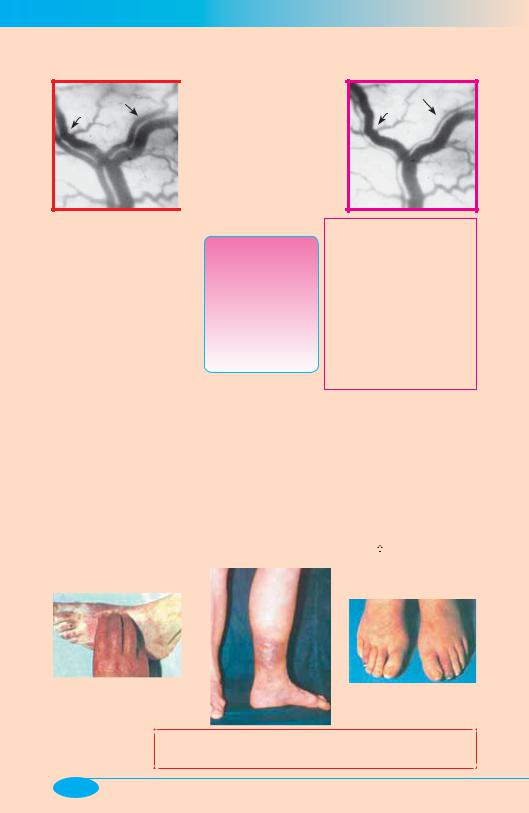

Термин микроциркуляция (МКЦ) объединяет |

|

4 процесса: 3микрогемоциркуляцию, 3микро- |

Анастомоз |

лимфоциркуляцию, 3транскапиллярный обмен, |

|

3перемещение потоков веществ в периваскуляр- |

|

ных и межклеточных пространствах. |

|

Схема микроциркуляторного русла |

Раскрытие артериовенозных |

|

|

|

анастомозов (шунтирование |

|

кровотока) может быть как |

|

причиной, так и следствием |

Капиллярная |

нарушения МКЦ (снижения перфузии |

крови в обменных микрососудах) |

|

сеть |

|

Формы расстройств микроциркуляции

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

по |

|

|

Наследственные |

|

|

Приобретенные (вторичные) |

||||

происхождению |

|

(первичные) |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

по |

|

|

Генерализованные |

|

|

|

|

Локальные (местные) |

||

распространенности |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

по локализации |

|

Интра- |

|

Транс- |

|

|

Экстра- |

|||

|

|

васкулярные |

|

васкулярные |

|

|

васкулярные |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 Нарушения мик- |

|

3 Нарушения |

|

|

3 Нарушения МКЦ при |

||||

|

|

роперфузии |

|

проницаемости |

|

|

||||

по характеру |

|

|

|

|

изменении состояния пе- |

|||||

3 Нарушения мик- |

|

сосудов |

|

|

||||||

|

|

|

риваскулярной соедини- |

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

рореологии |

|

3 Нарушения |

|

|

||||

|

|

|

|

|

тельной ткани и актив- |

|||||

|

3 Нарушения гемо- |

|

формы и свойств |

|

|

ности тучных клеток |

||||

|

коагуляции, микро- |

|

эндотелиальных |

|

|

3 Нарушения МКЦ при |

||||

|

|

тромбоз |

|

клеток |

|

|

||||

|

|

|

|

|

уменьшении лимфоотто- |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ка и отеке |

Сосуды сетчатки при сахарном диабете |

|

|

3 Расстройства нейро- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гуморальной регуляции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

МКЦ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Резкое расширение |

Множественные |

|

|

венозных сосудов |

кровоизлияния |

Капилляры ногтевого |

|

вследствие образования |

вследствие резкого |

||

ложа в норме |

|||

в них микротромбов; |

увеличения |

||

|

|||

снижение микроперфу- |

проницаемости |

|

|

зии; геморрагии |

микрососудов |

|

|

Лазеротерапия |

|

Капилляры ногтевого |

|

(с помощью низкоинтенсивного лазерного облучения возможно |

ложа у алкоголика |

||

удалить микротромб или вызвать гемокоагуляцию) |

|

||

45

Нарушения микрореологических свойств крови

Микрореология (от греч. rhéos — течение, поток) — учение о деформации форменных

элементов крови (прежде всего, эритроцитов) и текучести (вязкости) крови в микрососудах. Микрореологические свойства крови закономерно нарушаются при сердечно-со-

судистых, эндокринных и опухолевых заболеваниях, шоковых и терминальных состояниях, других тяжелых формах патологии, приводя к развитию капиллярно-трофической

недостаточности.

80–100 мкм

80–100 мкм

|

|

|

|

|

Ламинарный ток |

15–80 мкм |

|

|

Переходный тип |

||

|

|

|

|

|

|

≤15 мкм |

|

|

Поршневой тип |

||

|

Структура кровотока в сосудах разного диаметра |

||||

ламинарный кровоток |

Переходный тип |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прижизненная микроскопия |

Причины нарушений |

(по П.Н. Александрову) |

||

|

|||

|

|

|

недостаточное/избыточное: |

|

|

|

• поступление воды в организм; |

|

|

гемоконцентра- |

• выведение воды из организма |

|

|

ция/гемодилю- |

нарушение распределения воды между |

|

|

ция |

водными секторами организма |

|

|

|

первичные изменения количества эритроцитов |

|

|

|

изменения поверхностных свойств эритроцитов: |

|

|

сладж-синдром |

адгезивности, способности к адсорбции, заряда и др. |

|

|

изменения белкового состава и свойств |

|

|

|

|

|

|

|

|

(вязкость, осмолярность) плазмы |

|

|

изменения де- |

наследственные (при эритроцитопатиях, |

|

|

формационных |

эритроэнзимопатиях, гемоглобинопатиях) |

|

|

свойств эритро- |

|

|

|

приобретенные (при нарушениях КОС, |

|

|

|

цитов |

|

|

|

дефиците пируваткиназы в эритроцитах…) |

|

|

|

|

|

Эндотелиальная клетка

Эритроциты преодолевают капилляр

46

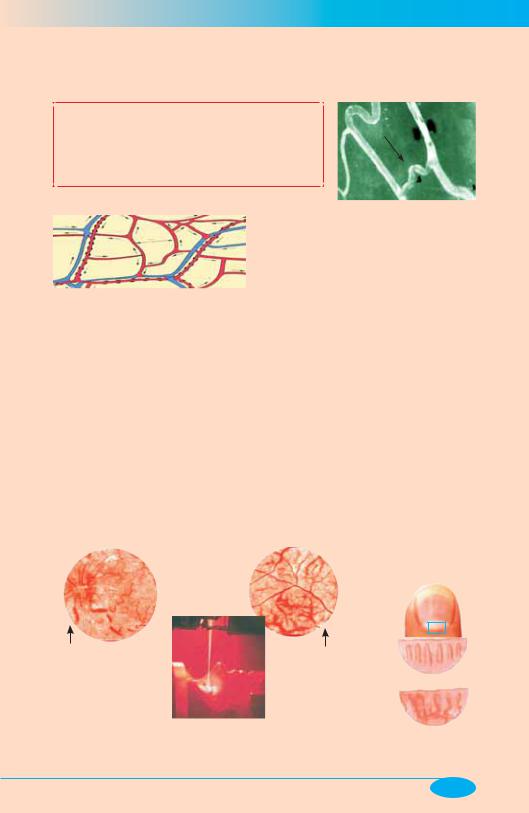

Сладж

Сладж (от англ. sludge — густая грязь, тина, ил) — типовая форма нарушения микроциркуляции (изменения реологических свойств крови), патогенетическую основу которой составляет крайняя степень агрегации, а также агглютинация эритроцитов, ведущие к местным или распространенным расстройствам гемодинамики в организме.

капилляр

О2 |

О2 |

сепарация |

О2 |

О2 кровотока |

|||

|

клетка |

при развитии сладжа |

|

(«зернистый ток»)

Защитно- |

|

Значение сладжа |

|

||

приспособительное |

|

|

(для обратимых агрегатов) |

|

|

Сепарация крови при развитии сладжа :

•Приводит к «прерывистому»

поступлению кислорода в клетку и, тем самым, выполня-

ет роль «тренера», побуждающего наращивать внутриклеточные механизмы адаптации

к гипоксии (синтез митохондрий, дыхательных ферментов).

•Обеспечивает ауторегуляцию кровотока в сосудах микро-

циркуляторого русла ( актив-

ность клетки изменение ме-

изменение ме-

таболизма обратимое сладжирование крови

обратимое сладжирование крови кровоток;

кровоток;

активность клетки …и т. д.  кровоток)… Кроме того,

кровоток)… Кроме того,

сладжирование способствует

остановке кровотечения при травме микрососудов.

венула

Биомикроскопия

бульбоконъюнктивы

Сладж возникает при |

|

|

воздействии факторов, |

|

|

изменяющих белковый состав, |

|

|

физико-химические свойства |

Световая (вверху) |

|

плазмы; заряд, адгезивность, |

||

и сканирующая |

||

адсорбционные |

||

электронная (внизу) |

||

и деформационные свойства |

микроскопия |

|

эритроцитов, их форму |

(по П.Н. Александрову) |

|

и структуру. |

|

Патогенное

При:

• выраженном распространенном внутрисосудистом образовании необратимых агрегатов, состоящих из различных форменных

элементов крови (преимущественно эритроцитов) снижение текучести крови,

снижение текучести крови,

сепарация кровотока, повреждение эндотелия

расстройства микроцирку- ляции капиллярно-тро-

капиллярно-тро-

фическая недостаточность.

Агрегаты эритроцитов

Причины сладжа:

•Местные тканевые повреждения;

•Шоковые и терминальные состояния;

•Тяжелые интоксикации;

•Инфекционно-токсичес-

кие болезни;

•Аллергия;

•Гипотермия…

47

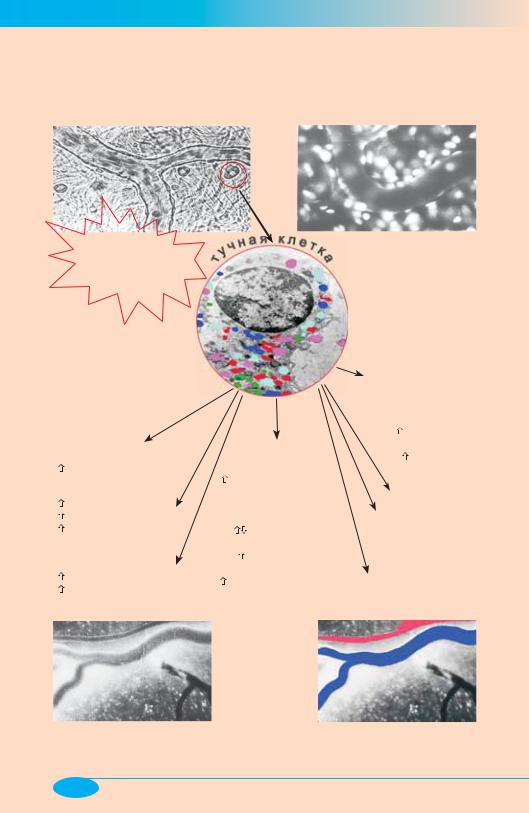

Тучные клетки и микроциркуляция

Прижизненная световая |

и |

люминесцентная микроскопия |

Самые различные |

|

повреждающие факторы |

|

вызывают дегрануляцию |

|

тучных клеток |

ядро |

|

Биологически активные

вещества тучных клеток влияют на:

• Тонус сосудов

•Проницаемость стенок сосудов

•Реологические свойства крови

Гистамин: |

Фактор активации тром- |

|||

• вазодилатация, |

||||

• |

проницаемость сосудов |

|

боцитов (ФАТ): |

|

Серотонин: |

• агрегацию и дегрануля- |

|||

цию тромбоцитов, |

||||

• |

тонус венул, |

нейтрофилов, моноцитов |

||

• |

проницаемость сосудов, |

|

и макрофагов, |

|

• |

тромбообразование |

• |

просвет сосудов |

|

Лейкотриены (ЛТ) — |

(часто, дилататор), |

|||

• |

проницаемость |

|||

ЛТС4, ЛТД4: |

||||

|

сосудов, |

|||

• |

проницаемость сосудов, |

• активность фосфолипаз |

||

• |

миграцию лейкоцитов |

|||

А2 и С, факторов свертыва- |

||||

|

|

|||

ния крови

Мерцают вездесущие многочисленные тучные клетки

Электронная

микроскопия

(видны разнообразные подкрашенные гранулы)

Протеолитические

ферменты:

• разрыхляют соединительнотканные муфты вокруг сосудов,

• проницаемость сосудов,

• микротромбообразование

Гепарин

Эозинофильный,

нейтрофильный

хемотаксические

факторы

PgD2, тромбоксан А2

Аппликация гистамина (справа видна микропипетка) вызывает интенсивный выход белков плазмы (светлые поля вокруг венулы). Проницаемость артериолы не изменилась. [Люминесцентная прижизненная микроскопия] (по П.Н. Александрову)

48

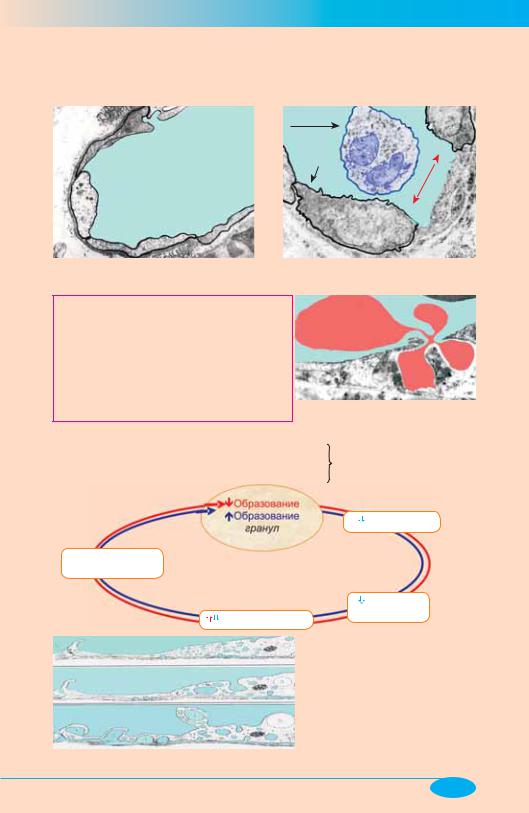

Патофизиология микроциркуляции

(участие гистамина в повышении проницаемости сосудов и изменении кровотока)

Просвет

венулы

Эндотелиальные клетки образуют сплошную выстилку сосудистой стенки

Эндотелий интактного сосуда

Электронная микроскопия

Лейкоцит

Эн

Эндотелиоцит (Эн)

Округленные эндотелиальные клетки

(появление межэндотелиального просвета)

Механизмы повышения проницаемости сосудов:

•Округление эндотелиальных клеток

•Истончение («разрыхление») контактирующих участков смежных эндотелиальных клеток

•Физико-химические изменения клеточных мембран, проявляющиеся в ряде феноменов — микровезику-

ляция, вакуолизация, микропузыре-образование, диапедез эритроцитов и др.

•Перерастяжение стенок при вазодилатации

Гранулярный комплекс:

«гистамин + гепарин»

Кровоснабжение

Кровоснабжение

клеток |

|

|

Просвет артериол |

Микровезикуляция |

клетки |

Вакуолизация |

Эндотелиальные |

|

|

Микропузыреобразование |

|

Диапедез эритроцита

образуется в мастоцитах,

перицитах, эндотелиоцитах, лейкоцитах.

Дегрануляция

Дегрануляция

Содержание гистамина

Содержание гистамина

вазодилатация,

кроме сосудов альвеол, головного мозга, яичек

(по А.М. Чернуху и П.Н. Александрову)

49

Воспаление (общая характеристика)

Воспаление (греч. — phlogosis; лат. — inflammatio) — ТПП, сформировавшийся в эволюции как защитно-приспособительная реакция организма на воздействие патогенных (флогогенных) факторов и вызываемое ими повреждение тканей и проявлющийся закономерно возникающими, стандартными изменениями в организме местного и общего характера. Патогенетическую основу воспаления составляют: альтерация, изменения гемодинамики (прежде всего, микроциркуляции), экссудация с развитием отека, эмиграция лейкоцитов, фагоцитоз, пролиферация.

Общие признаки воспаления:

Лейкоцитоз

Лихорадка Изменения белкового профиля крови

Изменения ферментного состава крови Изменения гормонального состава крови Увеличение СОЭ Аллергизация организма

Местные («кардинальные») признаки «портрет» воспаления

I — rubor II — calor III — tumor IV — dolor

V — functio laesa /по Celsus et Galen /

|

|

Воспаление не местный, |

|

Древнеримский |

а «местнотекущий» |

||

воин |

|

(И.И. Мечников) |

|

«Inflammatio» |

процесс, формируемый |

||

|

|

|

всем организмом |

|

|

|

|

|

|

|

|

Защитно-приспо- собительное значение воспаления как ТПП:

•Отграничение (ло-

кализация) очага повреждения

•Инактивация патогенных (фло-

гогенных) факто-

ров

•Дренирование (очищение) очага повреждения

•Мобилизация са-

ногенетических механизмов орга-

низма

•Репарация

поврежденной

ткани

Клиническая (практическая) оценка воспаления у данного больного

должна зависеть от конкретных обстоятельств возникновения и развития этого ТПП:

•Причины развития (воспаление асептическое или инфекционное?),

•Локализации очага воспаления (кожа или головной мозг?….?) ,

•Распространенности (чем более местно протекает воспаление, тем благоприятнее его исход!),

•Интенсивности (воспаление — нормо-, гипо- , или гиперергическое /греч. ergon — действие/)

•Качества (какое воспаление: классическое, некротическое, экссудативное или пролиферативное?…)

•Реактивности организма (до развития воспаления

человек был здоров или болен? Чем болен? Сахарным диабетом? ВИЧ-инфекцией?…???

В конкретных условиях воспаление может быть неадекватным (иметь патогенное значение) для организма, если явится:

•Источником генерализации инфекции

•Источником патологических

рефлексов (напр., стенокардия, аритмии сердца при гастрите, холецистите, аппендиците)

•Причиной тяжелых повреждений

тканей (напр., альтеративно-

некротическоевоспаление,гипер-

ергическое воспаление)…

«Целительная сила природы, главный элемент которой составляет воспалительная реакция, вовсе не есть приспособление, достигшее совершенства»

И.И. Мечников

50

Воспаление; взаимосвязь «местного» и «общего»

|

Лейкоцитоз |

|

|

Лихорадка |

Активация |

|

Эмиграция |

|

|

лейкопоэза |

лейкоцитов в очаг |

|

|

|

в костном мозге |

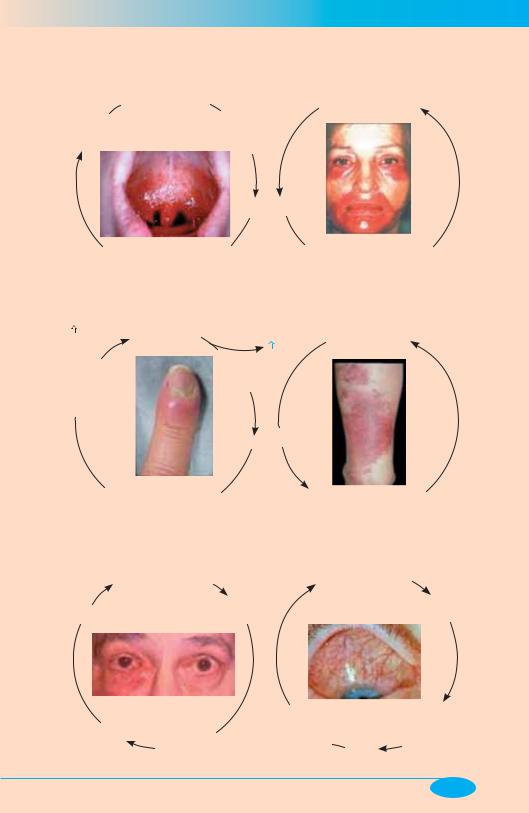

Ангина |

воспаления |

|

|

|

|

|

|

Рожа |

|

|

|

|

(erysipelas) |

|

|

Фагоцитоз |

||

Синтез и выделение фагоцитами колоние- |

|

Синтез и выделение фагоцитами |

||

стимулирующих гранулоцитарно - макро- |

медиаторов воспаления – вторичных |

|||

фагальных факторов, ИЛ – 1,ИЛ – 3(фактор |

|

пирогенов:ИЛ-1,ИЛ-6,ФНО |

||

дифференциации макрофагов,нейтрофилов) |

|

|

||

Изменение белкового спектра крови |

Аллергизация |

|||

( содержания в крови «белков острой фазы») |

|

организма |

||

|

|

СОЭ |

|

|

Активация |

|

Опсони- |

|

|

|

зирующий |

|

|

|

белково- |

|

|

|

|

|

эффект |

|

|

|

синтетической |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

функции печени |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рожа |

|

|

Фагоцитоз |

||

|

Панариций |

|

|

|

Синтез и выделение фагоцитами |

Выделение макрофагами активаторов |

|||

медиаторов воспаления: |

|

иммунного ответа: |

||

|

ИЛ – 6, ИЛ – 1… |

|

|

ИЛ-1, ИЛ –2, ИЛ – 4, ИЛ- 6… |

|

Изменение гормонального спектра крови: |

|||

|

Вторичный |

|

|

Гиперкатехоламинемия (ГКЕ) |

альдостеронизм |

|

|

||

|

|

|

||

|

Задержка выделения |

|

Активация ПЯЛ |

|

Гиповолемия |

Na+ из организма |

|

при умеренной ГКЕ |

|

Дакроцистит |

Активация |

Склерит Выделение ПЯЛ |

Отёк |

симпато-адренало- |

«медиаторов боли» |

вой системы |

(Pg группы E, гистамин) |

|

Задержка выделения |

|

Боль |

Н20 из организма |

|

|

51