- •Кафедра биохимии

- •Химический состав печени

- •Особенности энергетического обмена в печени

- •Роль печени в углеводном обмене

- •1. Основная роль печени в углеводном обмене - поддержание гомеостаза глюкозы в крови.

- •2. Печень удаляет из крови излишки фруктозы и галактозы.

- •3. Печень синтезирует глюкуроновую кислоту.

- •4. Печень синтезирует пентозофосфаты.

- •5. Печень синтезирует гепарин. Оценка углеводного обмена в печени

- •Роль печени в липидном обмене

- •Оценка липидного обмена в печени

- •Роль печени в обмене аминокислот, белков и других азотсодержащих соединений

- •Оценка обмена азотсодержащих соединений в печени

- •Роль печени в водно-минеральном обмене

- •Роль печени в пищеварении (биосинтез и циркуляция желчных кислот).

- •Роль печени в пигментном обмене

- •Желтухи

- •1. Гемолитическая желтуха

- •2. Печеночная желтуха

- •3. Абтурационная (механическая) желтуха

- •4. Наследственные желтухи

- •Дифференциальная диагностика желтух

- •Роль печени в обезвреживании ксенобиотиков

- •Выведение ксенобиотиков

- •Синдромы поражения печени

- •Лекция № 27

- •Классификация мышечных волокон

- •Особенности обмена веществ в мышечной ткани

- •Креатинфосфатный челнок

- •Характеристика быстрых и медленных скелетных мышц

- •Миофибрилла

- •Состав миофибриллы

- •Строение миофибриллы

- •Механизмы мышечного сокращения

- •Регуляция сокращения и расслабления мышц

- •Биохимические показатели крови и мочи отражающие функциональное состояние мышечной ткани

- •Тропонин т

- •Основные нарушения обмена веществ различных видов мышечной ткани, причины, последствия, биохимическая диагностика

- •Инфаркт миокарда

- •Факторы риска инфаркта миокарда

- •Лекция № 29 Тема: Биохимия соединительной ткани

- •Клетки соединительной ткани

- •Межклеточный матрикс

- •Химический состав межклеточного матрикса

- •Функция межклеточного матрикса

- •1. Коллаген

- •Строение коллагена

- •Виды коллагена

- •Этапы синтеза и созревания коллагена

- •Коллагеновые волокна. Образование, строение, свойства, биологическое значение

- •Сетеподобные структуры. Строение, свойства биологическое значение

- •Регуляция синтеза коллагена

- •Патологии образования коллагена

- •Катаболизм коллагена

- •Диагностика скорости распада коллагена

- •Особенности обмена коллагена

- •2. Эластин

- •Строение эластина

- •Синтез эластина

- •Нарушения структуры эластина и их последствия

- •Катаболизм эластина

- •3. Гликозаминогликаны и протеогликаны

- •Строение и классы гаг

- •1. D-глюкуроновая кислота (β-1, 3)

- •2. N-ацетил-d-глюкозамин (β-1, 4)

- •1. D-глюкуроновая кислота (β-1, 3)

- •2. N-ацетил-d-галактозамин-6-сульфат (β-1, 4)

- •1. D-глюкуроновая кислота (α-1, 4)

- •2. N-ацетил-d-глюкозозамин- 6-сульфат (β-1, 4)

- •Синтез гаг

- •Регуляция синтеза гаг

- •Катаболизм гаг

- •Мукополисахаридозы

- •Строение и виды протеогликанов

- •Специализированные белки межклеточного матрикса

- •Адгезивные белки

- •Антиадгезивные белки

- •Классификация соединительной ткани

- •1. Волокнистая ткань:

- •2. Скелетные ткани:

- •3. Специальные виды соединительной ткани:

- •4. Кровь

- •Функции соединительной ткани

- •Особенности обмена веществ и энергии в соединительной ткани

- •Лекция № 28 Тема: Биохимия нервной ткани

- •Классификация нервной системы

- •Классификация нервной ткани

- •Клетки нервной ткани Нейрон

- •Глиальные клетки

- •Химический состав нервной ткани

- •Химический состав серого и белого вещества головного мозга человека

- •1. Простые белки

- •2. Сложные белки

- •Содержание (мкмоль/г) свободных аминокислот в мозге, плазме и смж человека

- •Белковый и липидный состав миелина, белого и серого вещества человека

- •Строение нервного волокна. Миелиновая оболочка

- •1. Безмиелиновое волокно

- •2. Миелиновое волокно

- •Обмен веществ и энергии в нервной ткани

- •Спиномозговая жидкость – как диагностический показатель состояния нервной ткани

- •Химический состав спинномозговой жидкости

- •Биохимические основы нервной деятельности

- •Аминокислотные медиаторы

- •Глутамат

- •Энкефалины и другие нейропептиды

- •Вещество р

- •Химические основы боли

- •5.1. Болевые рецепторы

- •5.3. Привыкание к лекарствам и лекарственная зависимость.

- •VI.Нейрохимические механизмы пластичности и памяти.

- •Лекция № 24 Тема: Биохимия почек и мочи

- •Особенности метаболизма в почках

- •Мочеобразование

- •1. Клубочковая фильтрация

- •2. Канальциевая реабсорбция

- •3. Канальциевая секреция

- •Общие свойства мочи в норме и при патологии

- •1. Объем

- •3. Плотность

- •4. Прозрачность (Мутность)

- •5. Цвет

- •Химический состав мочи в норме и патологии

Строение миофибриллы

Миофибрилла состоит из одинаковых повторяющихся элементов - саркомеров.

Саркомер- функциональная единица миофибриллы, он имеет длину от 1500 до 2300 нм.

Саркомер ограничен с двух сторон Z-дисками, образованные α-актинином.

К Z-дискам присоединены «тонкие» филаменты. Тонкие филаменты гладких мышц образованы F-актином и тропомиозином, а поперечнополосатых - F-актином, тропомиозином и тропонинами Т,Iи С. Диаметр тонких филаментов составляет около 6 нм.

В центре саркомера, между «тонкими» филаментами, располагаются «толстые» филаменты. «Толстые» филаменты имеют диаметр около 16нм, они образованы молекулами миозина. На поверхности «толстого» филамента с промежутками в 14 нм располагаются головки миозина, с помощью которых «толстые» филаменты взаимодействуют с актином «тонких» филаментов. В центре «толстых» филаментов на участке в 150 нм миозиновых головок нет.

Каждый «тонкий» филамент занимает симметричное положение между тремя толстыми филаментами, а каждый «толстый» филамент симметрично окружен шестью «тонкими» филаментами.

Расположение филаментов в поперечнополосатой мышце (по Р. Марри, 1993).

В скелетной мышечной ткани мышечные волокна выстраивается таким образом, что саркомеры миофибрилл располагаются параллельно. При этом на срезах наблюдается правильное чередование светлых и темных участков, благодаря которым скелетные мышцы называют поперечнополосатыми.

Темный участок – называется диск А(анизотропная зона), он образован «толстыми» нитями миозина. Его размер постоянен.

Центральная область диска А называется зона Н, она выглядит менее плотной, чем остальная его часть. В зоне Н нет «тонких» нитей актина, в отличие от более темной части, которая образована и «толстыми» и «тонкими» нитями. Размер зоны Н уменьшается при сокращении мышцы.

Полоса Мпересекает центральную область диска А, она образована толстыми нитями, в которых миозин не имеет головок. Полоса М имеет длину 150 нм, в не заходят «тонкие» нити актина.

Светлый участок называется диск I(изотропная зона), он образован «тонкими» нитями актина. Размер дискаIуменьшается при сокращении мышцы.

Диск I делит пополам очень плотная и узкая линия Z, которая образована Z-дисками α-актинина.

Механизмы мышечного сокращения

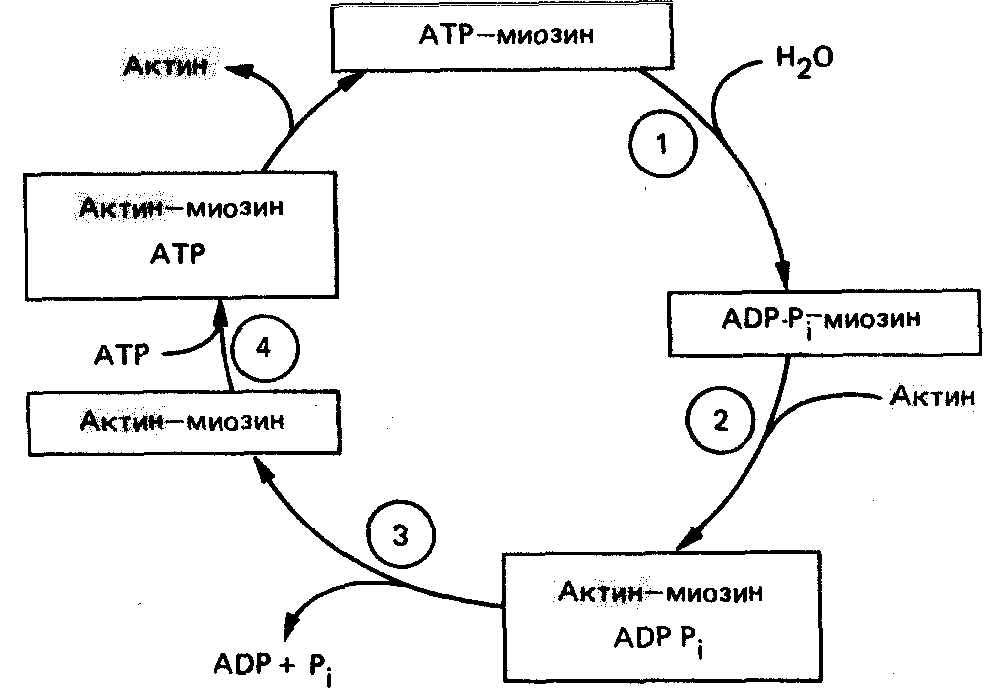

Мышечное сокращение состоит из циклов присоединения и отсоединения глобулярной «головки» миозина от нити F-актина. Биохимический цикл мышечного сокращения состоит из пяти стадий:

Миозиновая головка может спонтанно гидролизовать АТФ до АДФ и Фн, при этом АДФ и Фн остаются в составе головки. Миозиновая головка, содержащая АТФ или АДФ и Фн, свободно вращается под большими углами.

При достижении нужного положения миозиновая головка с АТФ или АДФ и Фн может связываться с F-актином, образуя актин-миозиновый комплекс, в котором головка миозина располагается к оси фибриллы под углом 90°. Актин значительно ускоряется АТФ-азную активность миозина, в результате весь АТФ гидролизует до АДФ и Фн.

У АДФ и Фн низкое сродство к актин-миозиновому комплексу, поэтому они от него отделяются. При этом головка миозина изменяет свой угол к оси фибриллы с 90° на примерно 45°, продвигая актин (на 10—15 нм) в направлении центра саркомера.

Новая молекула АТФ присоединяется к актин-миозиновому комплексу.

Комплекс актин-миозин-АТФ обладает низким сродством к актину, поэтому миозиновая головка с АТФ отделяется от F-актина. При этом наступает расслабление. Далее цикл возобновляется.

Вследствие такого движения уменьшается длина каждого саркомера (укорачиваются Н-зона и I-диски) и всей мышцы в целом. При такой системе генерации движения, получившей название системы скользящих нитей, длина филаментов не изменяется. Напряжение, развивающееся при сокращении мышцы, пропорционально степени перекрывают филаментов и, следовательно, числу поперечных мостиков. Эффективность такого сокращения около 50%, а двигателя внутреннего сгорания — менее 20%.