- •Введение.

- •1. Локомотив, техническая характеристика и описание конструкции.

- •1.1 Основные сведения о локомотивах и описание конструкции.

- •Локомотив вл 80 р

- •2. Тяга поездов.

- •2.1 Анализ профиля пути и выбор расчетного и кинетического подъемов.

- •2.2 Определение расчетной массы состава.

- •2.3. Проверка расчетной массы.

- •2.3.1 Проверка расчетной массы на преодоление кинетического подъема.

- •2.3.2 Проверка расчетной массы состава по длине приемоотпра- вочных путей.

- •2.3.3 Проверка расчетной массы состава на трогание поезда с места.

- •2.4. Расчет и построение диаграмм удельных равнодействующих

- •2.5. Построение кривой скорости движения поезда по участку.

- •Привила построения кривой скорости V(s).

2.3.3 Проверка расчетной массы состава на трогание поезда с места.

В процессе движения поезда по участку может возникнуть необходимость остановки его на перегоне (по занятости участка или при проведении ремонтных работ) или на промежуточных остановочных пунктах (для обгона поезда) и последующее возобновление движение является одним из трудных режимов работы локомотива. При этом используется его полная мощность и максимальные токи в тяговых двигателях вызывающие их перегрев, что может привести локомотив к выходу из строя.

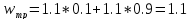

Масса состава при трогании поезда с места определяется по формуле:

(2.15)

(2.15)

где

–

сила тяги локомотива при трогании с

места ([1], для электровозов – табл. 17,

для тепловозов – табл. 24), Н;

–

сила тяги локомотива при трогании с

места ([1], для электровозов – табл. 17,

для тепловозов – табл. 24), Н; – удельное сопротивление движению

поезда при трогании с места, Н/кН;

– удельное сопротивление движению

поезда при трогании с места, Н/кН; –

крутизна элемента одной из станций,

наиболее трудного при трогании поезда

с места, ‰.

–

крутизна элемента одной из станций,

наиболее трудного при трогании поезда

с места, ‰.

Удельное сопротивление движению состава при трогании с места

определяется по формуле:

(2.16)

(2.16)

где

–

удельное сопротивление движению при

трогании поезда с места для 4–осных или

8–осных вагонов, Н/кН.

–

удельное сопротивление движению при

трогании поезда с места для 4–осных или

8–осных вагонов, Н/кН.

Удельное сопротивление движению (для вагонов с подшипниками ка-

чения) определяется по формуле:

(2.17)

(2.17)

где

–

нагрузка на ось 4–осного или 8–осного

вагонов, рассчитанная по формуле (2.4).

–

нагрузка на ось 4–осного или 8–осного

вагонов, рассчитанная по формуле (2.4).

Массу состава при трогании с места сравнивают с расчетной массой состава, т.е.:

(2.18)

(2.18)

6646 т ≥ 5000 т

Если условие (2.18) выполняется, то можно сделать вывод: «Поезд с локомотивом серии ВЛ80Р и массой состава Q=5000т может тронуться с любого остановочного пункта и массу состава следует считать определившейся для данного участка работы локомотивов».

По завершении проверок делается обобщенный вывод о расчетной

массе состава для дальнейших расчетов.

2.4. Расчет и построение диаграмм удельных равнодействующих

сил.

Тяга поездов – это отраслевая наука, изучающая управляемое движение поездов. Основной задачей теории тяги является исследование и расчёт движущегося поезда. Процесс движения поезда по участку характеризуется тремя режимами работы локомотива: тяга, выбег (холостой ход) и торможение.

Режим тяги. В этом случае движение происходит с работающими тяговыми двигателями (применительно к электровозам и тепловозам с электрической передачей) локомотива, и на поезд действуют сила тяги

локомотива Fк и сила основного сопротивления движению (в режиме тяги) Wо. Равнодействующая этих сил R определяется величиной R = Fк – Wо.

Режим выбега. В этом случае движение происходит с выключенными

тяговыми двигателями, и на поезд действует основное сопротивление движению (в режиме выбега) Wх. Равнодействующая сила R определяется величиной R = – Wх.

Режим торможения. В этом случае на поезд действует основное

сопротивление движению (в режиме выбега) Wх и тормозная сила Вт.

Равнодействующая сила R определяется величиной R = – (Wх+Вт).

Характер движения поезда определяется величиной и направлением

равнодействующей силы. Если равнодействующая сила R равна нулю, то имеет место равномерное движение поезда (или стоянка), если больше нуля – движение ускоренное, если меньше нуля – движение замедленное.

Движение поезда по железнодорожному участку выражается в виде дифференциального уравнения, которое устанавливает зависимость скорости, длинны пройденного пути и времени движения от величины, действующих на поезд сил.

Уравнение движения поезда в режиме тяги имеет вид:

(2.19)

(2.19)

Уравнение движения поезда в режиме холостого хода имеет вид:

(2.20)

(2.20)

Уравнение движения поезда в режиме служебного торможения имеет вид:

(2.21)

(2.21)

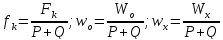

Величины, входящие в формулы (19-21) обозначают:

-

ускорение поезда;

-

ускорение поезда;

- коэффициент ускорения поезда;

- коэффициент ускорения поезда; – удельные силы: тяги, естественного

сопротивления (в режимах тяги и выбега)

и торможения, величина которых определяется

по формулам:

– удельные силы: тяги, естественного

сопротивления (в режимах тяги и выбега)

и торможения, величина которых определяется

по формулам:

(2.22)

(2.22)

где P – служебная масса локомотива, т; Q – расчетная масса состава, т.

Решение уравнения движущегося поезда по конкретному железнодорожному участку в курсовой работе выполняется графоаналитическим способом (методом «МПС») предусматривающим расчет и построение «Диаграмм удельных равнодействующих и замедляющих сил» с последующим графическим построением кривых скорости v(S) и t(S) описывающих движение поезда.

Для построения диаграмм необходимо предварительно рассчитать величины удельных равнодействующих сил для режимов тяги, холостого хода и служебного торможения. Расчёты ведутся на ЭВМ, в которую вводится информация из макета данных. Макет данных ввиде таблицы 2.2 включает 15 строк заполненных следующим образом: строки 1 … 13, 14 – заполняются согласно бланка-задания и приложений 1, 2; строка 12 – колодки чугунные для студентов с четным порядковым номером по списку (или последней цифрой шифра для заочной формы обучения) и композиционные – для нечетных номеров (или цифрой) соответственно; строка 15 – заполняется на основе тяговой характеристики заданного локомотива [1] (силы тяги локомотива перевести из кгс в Н). Результаты расчетов удельных сил ЭВМ выдает в виде распечатки, которая содержит: графа 1 – принятые скорости движения; графа 2 – величины силы тяги локомотива; графы 3… 6 – удельные равнодействующие силы поезда соответственно в режимах тяги, холостого хода, служебного и экстренного торможения.

По данным граф 1 и 3; 1 и 4; 1 и 5, на листе миллиметровой бумаги,

строятся

диаграммы

.

При построении диаграмм рекомендуется

использовать следующие масштабы:

удельных сил 1 Н/кН – 6 мм; скорости 1

км/ч – 1 мм. Размер листа миллиметровой

бумаги имеет высоту 297 мм и длину,

определяемую по формуле:

.

При построении диаграмм рекомендуется

использовать следующие масштабы:

удельных сил 1 Н/кН – 6 мм; скорости 1

км/ч – 1 мм. Размер листа миллиметровой

бумаги имеет высоту 297 мм и длину,

определяемую по формуле:

,

(2.23)

,

(2.23)

где

3 – запас на подшивку и оформление, см;

– максимальное значение

– максимальное значение умноженное на масштаб 0.6, см;

умноженное на масштаб 0.6, см; - максимальное значение (

- максимальное значение ( )

) умноженное

на масштаб 0.6, см.

умноженное

на масштаб 0.6, см.