- •1. Принципы системного подхода и следствия из них

- •1.1 Элементы классификации систем

- •2. Основные задачи системного анализа

- •Уровни моделирования

- •Математическое моделирование

- •Структурная классификация систем

- •Обратная связь

- •3 Модели анализа и проектирования организационных систем

- •Обобщенный алгоритм проектирования организации

- •Концептуальные модели организационных систем

- •Иерархические структуры организационных систем

Концептуальные модели организационных систем

Как было показано в предыдущем разделе проектирование организационной системы начинается с формирования и анализа ее концептуальной модели. Концептуальная модель системы - это модель наиболее общего вида, в которой содержатся все основные компоненты (подсистемы) проектируемой системы с указанием функциональных связей между ними.

По характеристикам используемых средств модели можно разделить на следующие классы.

Вербальные модели, формулируемые в терминах обычного языка общения между людьми. При составлении вербальных моделей систем выделяются существенные, с точки зрения экспертов, элементы системы, их параметры и отношения между ними.

Математические модели, формулируемые на языке математической логики, на теоретико - множественном уровне, с использованием теории вероятностей и стохастических параметров, теории матриц, теории графов и иных математических методов исследования операций. Процесс построения адекватной математической модели есть по существу итеративный процесс последовательного уточнения вербальной модели и процесс её формализации.

При разработке концептуальной модели исходят из той предпосылки что любая система, в том числе организационная система, поддается моделированию относительно определенных аспектов её поведения или некоторого подмножества свойств. Если Р - множество свойств моделируемой системы, а Р’ - некоторое подмножество такое, что P’ ⊃ P, то справедливо утверждение

(∀(m) S P)(∃(m') Q' )(∃R(m') )[( m ') Q'& R(m') ⇒ (∃P')(P'⊃ P)] (3.1)

Таким образом, возможность моделирования всегда принципиально существует и вопрос заключается только в полноте и существенности подмножества свойств Р’, отображаемых разработанной моделью.

Таким образом, для одной и той же реальной системы существует множество адекватных ей моделей, построенных с различными целями. При построении модели в ней должны отражаться только те элементы и отношения, которые существенны с точки зрения цели

построения модели. А эта цель только в частном случае может совпадать с целью системы.

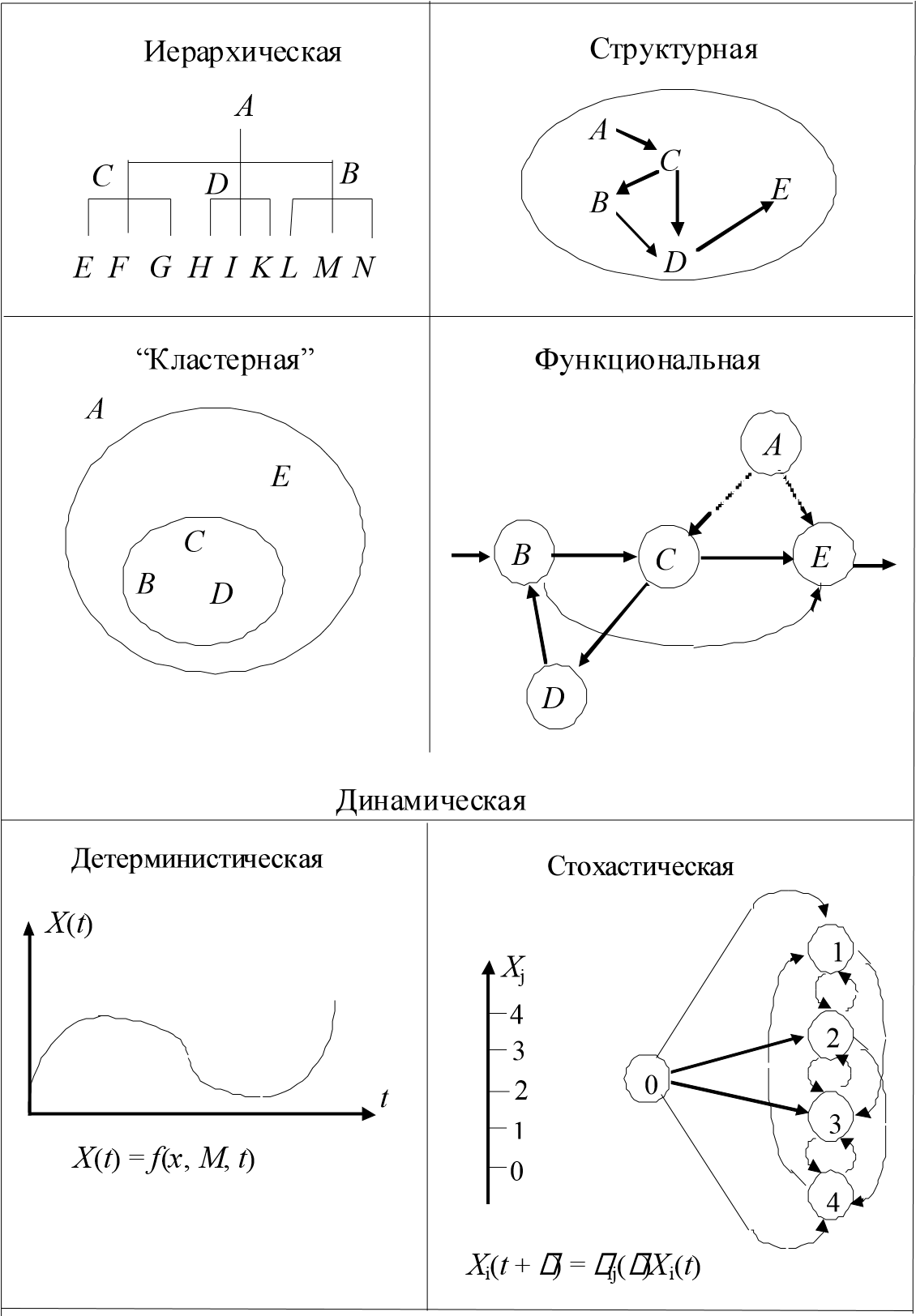

Что касается характера отображаемых в модели отношений между основными элементами моделируемой системы, то в общем случае концептуальная модель может быть представлена в одном из пяти основных видов, приведенных на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Классы концептуальных моделей для описания организационных систем

При выборе варианта концептуальной модели следует иметь в виду, что каждый из пяти представленных на рис. 3.3 классов наиболее эффективен при описании определенного набора свойств и выбор определенного класса модели зависит от того, какие изо всей совокупности свойств системы подлежат более детальному рассмотрению. Так, одним из важнейших аспектов описания любой организации является анализ её иерархической структуры.

Иерархические структуры организационных систем

Практически все сколь-нибудь крупные организации, независимо от области их профессиональной активности, организованы по иерархическому принципу. Иерархическая структура известна с незапамятных времен. Начиная с библейских времен, структура управления в обществе носила иерархический характер. И если феномен власти известен и в животном мире (вожак стаи, стада), то иерархический характер власти является сугубо человеческим изобретением. Возможно, это обусловлено тем, что только в человеческом обществе власть одного лица (группы лиц) распространяется на столь большое количество особей, что управление ими без использования иерархической структуры становится невозможным.

Иерархической называется организационная структура, имеющая признаки дерева, то есть связного графа без контуров, обладающего следующими свойствами:

каждая дуга соединяет только два таких узла, которые находятся на соседних уровнях;

каждый узел является терминальной точкой одной дуги, за исключением единственного узла, находящегося на самом верхнем уровне и являющегося вершиной дерева;

каждый узел на всех уровнях кроме самого нижнего является исходной точкой для нескольких дуг. Все узлы самого нижнего уровня являются только терминальными точками.

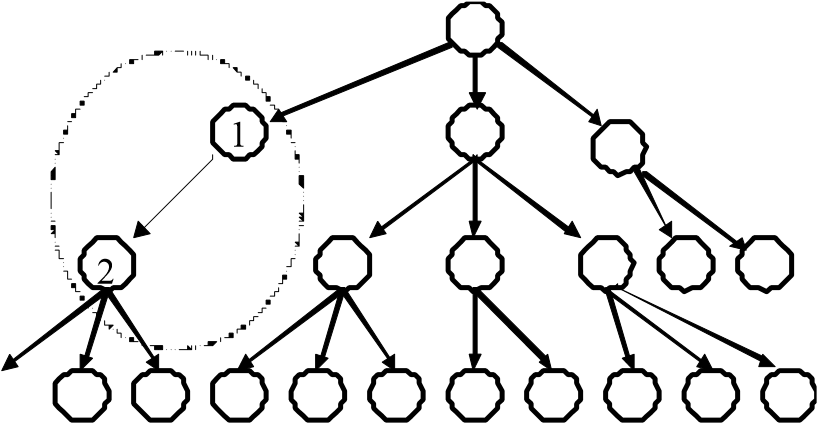

Иерархическая структура, удовлетворяющая всем перечисленным требованиям, называется идеальной. Пример идеальной иерархической структуры представлен на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Пример идеальной иерархической структуры

Идеальную иерархическую структуру характеризуют следующие свойства:

многоуровневость;

субординация внутренних связей (все связи осуществляются только по вертикали и только между соседними уровнями);

пирамидальность (на самом верхнем уровне находится только один элемент).

Организационная структура, построенная по иерархическому принципу, обладает следующими несомненными преимуществами:

высокая жизненность (самоподдерживаемость);

наивысшая эффективность решения относительно простых “лобовых” задач;

простота и логичность структуры - она легко поддается анализу и совершенствованию.

Более подробное рассмотрение перечисленных свойств начнем с последнего, то есть уточним, в чем именно заключается простота анализа и совершенствования.

Дело в том, что в том случае, если анализируемая организационная структура имеет отклонения от идеальной иерархии, то эти отклонения, именуемые патологией в иерархии, легко выявляются. Несколько примеров таких патологий в иерархии приводятся ниже.

На рис. 3.4. приведен пример иерархии с синекурой. Суть этой патологии состоит в том, что какой-то узел, не находящийся на самом нижнем уровне иерархии, является исходной точкой для одной единственной дуги, а уже следующий (по уровню) узел является исходной точкой для нескольких дуг.

Рис. 3.4. Пример иерархии с синекурой

В этой ситуации узел 1 и узел 2 дублируют друг друга и один из этих узлов явно лишний. По существу это узел 1, находящийся на более высоком уровне и не несущий, по существу, никакой ответственности по управлению, кроме “контроля” за работой узла 2. Отсюда и название этого вида патологии - “синекура”, Так в древнем Риме называлась должность, не влекущая за собой никаких обязанностей, но приносящая приличный доход.

Из всех остальных видов патологии в иерархии это самая вредная для организации. Вредная не только тем, что занимающий “синекуру” чиновник получает незаслуженную оплату, а, главным образом, тем, при синекуре размывается понятие ответственности. То есть становится совершенно непонятным кто и за что должен отвечать. Впрочем, для узла 1, и являющегося собственно синекурой, как раз все понятно - все положительные результаты достигнуты благодаря его “чуткому руководству”, а за все провалы, конечно же, отвечает лицо, находящееся в позиции узла 2.

На рис. 4.5. приведен пример иерархии с расщеплением, а на рис. 4.6 - дислокация в иерархии.

Рис. 3.5. Иерархия с расщеплением Рис. 3.6. Дислокация в иерархии

На рис. 3.5. приведен пример иерархии с расщеплением, а на рис. 3.6 - дислокация в иерархии. Иерархией с расщеплением называют такую ситуацию, когда у двух узлов - 1 и 2, находящихся на одном из верхних уровней иерархии, в подчинении находится один и тот же узел 3, находящийся на соседнем более низком уровне. Нецелесообразность такой структуры очевидна без особых разъяснений. Неизбежная рассогласованность требований, “спускаемых” из узлов 1 и 2 “на голову” узла 3 гарантирует пониженную его эффективность, а в предельном случае - полную недееспособность.

Патология, пример которой показан на рис. 3.6. (дислокация в иерархии или нарушение субординации внутренних связей), состоящая в том, что узел 4 выходит непосредственно на узел 1, минуя узлы 2 и 3, находящиеся на соседнем уровне, в общем случае менее “вредоносна” для организации. Более того, в ряде случаев дислокация в иерархии оправдана. Это бывает в тех случаях, когда подразделение или группа, или просто индивид выполняют такие функции, которые по своей значимости должны выходить на верхние уровни иерархии. Однако масштаб этого подразделения или иные причины таковы, что по формальным признакам его место в иерархии отстоит на несколько уровней от обслуживаемого узла.

В то же время наличие дислокации в иерархии не всегда оправдано и безобидно. В больших организациях с развитой иерархической структурой такие узлы с дислокацией, как узел 4 на рис. 3.6., зачастую представляют собой “теплые” местечки для разного рода фаворитов и ”любимчиков”. Бывает, что по каким-либо причинам некий фаворит не может быть назначен на достаточно высокий уровень в иерархии (отсутствие вакантных должностей или явное несоответствие его персональных качеств с высокой должностью). И тогда “покровитель” вынужден держать его на достаточно низком уровне по должности. Однако, подчинив фаворита непосредственно себе, покровитель может избавить последнего от “недостаточно нежного” обращения непосредственного начальника и от “излишних перегрузок”, связанных с выполнением нормальных служебных обязанностей в полном объеме.

Патология, когда на вершине иерархической структуры находится не один элемент, называется незавершенностью в иерархии.

Понятно, что предельная завершенность, состоящая в том, что на самом верхнем уровне иерархии находится одно лицо, воспринимается как некое противоречие с принципами демократии.

Весь многовековой опыт управления в организации свидетельствует о том, что незавершенность в иерархии особой пользы организации не приносит. И именно в завершенной иерархии, свободной от рассмотренных выше патологий, раскрываются во всей полноте указанные ранее преимущества идеальной иерархической структуры. Одной из самых известных и наиболее “идеальных” иерархических структур были римские легионы. Идеальной иерархической структурой обладали полчища Чингисхана. Воины объединялись в десятки, которыми командовал десятник. Десять десяток образовывали сотню, во главе которой стоял сотник. Десять сотен образовывали тысячу, подчиняющуюся тысяцкому, а десять тысяч - ”тьму”, командовал которой темник и т. д.

При решении относительно простых задач (налететь, разгромить, разграбить) эта сила была несокрушима. Что могли противопоставить этой несокрушимой иерархической структуре десятки, сотни (пускай бы тысячи) дружин, связанных лишь символически общей идеей, возглавляемых князьями, не признающими ничьей власти и принципиально не приемлющих никакой дисциплины?

Если проанализировать историю Великой отечественной войны, то победа в ней без действовавшей тогда четкой всеохватывающей иерархической структуры и жесткой (а можно сказать, и жестокой) дисциплины была бы недостижима.

Однако в соответствии с всеобщими законами диалектики (всякие недостатки системы это есть прямое продолжение ее достоинств, выходящих за рамки разумного) именно те свойства иерархических структур, которые обеспечивают их высокую эффективность в решении определенных задач и обрекают эти структуры на вырождение.

Основными недостатками жесткой иерархической структуры являются:

громоздкость структуры, приводящая к резкому снижению эффективности при решении комплексных задач (связи осуществляются только по вертикали и должны замыкаться через много этажей - даже несущественные);

крайне неэффективное использование самого ценного достояния любого общества - творческого потенциала его членов;

сильная склонность структуры к “загниванию” и вырождению вследствие принятой в иерархии системы продвижения по уровням иерархической карьеры.

В иерархической структуре продвижение вверх регулируется только отбором сверху. А при отборе сверху претендентов на продвижение одним из наиболее ценимых в претенденте качеств является личная преданность вышестоящему начальству.

Но любой начальник, до той поры пока он остается таковым, себя-то считает несомненно преданным “Делу”, так, что с полным основанием факт преданности подчиненного лично ему он считает основным критерием преданности Делу.

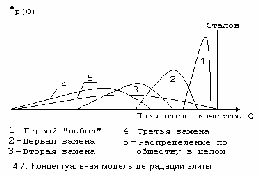

На рис. 4.7. по оси ординат отложен некий обобщенный показатель набора качеств, необходимых руководителю, а по оси ординат - плотность распределения этого показателя среди населения в целом (кривая 5) и среди контингента отобранной “элиты”, то есть лиц, коим доверяются руководящие посты.

Механизм деградации элиты неумолимо действует следующим образом. Пусть вначале имела место идеальная ситуация и самый первый руководитель был выбран (по обстоятельствам) так, что он обладал наивысшим набором всех качеств и его показатель качеств соответствовал эталону, то есть наиболее достижимому уровню. Этот первый “эталонный” руководитель начинает подбирать себе заместителей и ближайших помощников, из среды которых и выбирается в последующем лицо, приходящее на смену “первопроходца”. Но как подбирается это ближайшее окружение? Руководитель при отборе кадров принимает в качестве эталона лично себя и подбирает таких претендентов, которые по своим качествам приближаются к этому эталону, но, естественно, слева, а не справа!

В результате такого отбора формируется первый “набор”” элиты. Этот набор имеет распределение по показателю качества сдвинутое влево от эталона и заметно размытое (кривая 1 на рис. 4.7.). Этот первый набор, формируя круг своих заместителей и ближайших помощников, из среды которых и выдвинутся в последующем лица, заменяющие первых руководителей, действует также как и эталонный руководитель. То есть принимает в качестве эталона самого себя и выбирает очередного претендента на выдвижение так, чтобы тот приближался по качествам к новому эталону, но опять же слева, а не справа.

Выбранный в итоге такого отбора контингент лиц (первая замена) имеет распределения показателя качества сдвинутое еще больше влево и еще более размытое (кривая 2). Затем процесс повторяется с неизменным результатом и через определенное количество циклов показатель качества отобранной элиты становится ниже, чем средний уровень этого качества в обществе в целом (сравните кривую 4 и кривую 5 на рис. 4.7.).

В процессе реализации алгоритма проектирования организационной системы выбор иерархической структуры в качестве концептуальной модели неизбежен. Поэтому на этапе формирования дерева целей и дерева функции актуальной становится задача создания такого набора целей и функций, который, будучи наложен на проектируемую иерархическую структуру, мог бы обеспечить предельную ясность, конструктивность и системную взаимосвязанность целей, задаваемых на разных уровнях иерархии. При этом необходимо иметь возможность использования набора достаточно четких критериев достижения этих целей. В этих условия можно рассчитывать на то, что четко заданные конструктивные цели помогут повысить эффективность работы отдельных звеньев иерархии, а четкие критерии качества облегчат проблему контроля их работы.

Построение дерева целей, последовательно превращающего глобальную цель системы в иерархию подцелей и функций управления, является важнейшим звеном системного подхода к структуризации проблем управления организационной системой. В соответствии с методологией системного анализа сложная цель может быть выражена через совокупность более простых целей методом декомпозиции. При этом должны соблюдаться следующие основные принципы, следование которым обеспечит построение конечной идеальноиерархической, минимально-избыточной, исчерпывающей и, в то же время, простой модели:

принцип полноты (достижение совокупности возникающих при декомпозиции подцелей должно быть достаточным условием для реализации декомпозируемой цели);

принцип суперпозиции подцелей (необходимо стремиться, чтобы при декомпозиции подцели одного уровня были относительно независимы, тогда цель будет аддитивной функцией подцелей);

принцип конечности декомпозиции (результатом декомпозиции должно быть конечное дерево, то есть алгоритм декомпозиции должен заканчиваться за конечное число шагов).