- •Лекция 13

- •5. Структура деформированного металла. Механизмы деформации и упрочнения

- •5.1. Трехмерная сетка дислокаций и её поведение при деформации

- •Поведение сетки дислокаций при малых напряжениях

- •Поведение сетки дислокаций при больших напряжениях

- •Релаксация напряжений при низких температурах

- •5.2. Скопление дислокаций

- •5.3. Дислокационная стенка

- •5.4. Дислокационные сплетения, клубки и жгуты. Ячеистая и блочная структуры Дислокационные сплетения

- •Формирование блочной структуры

- •5.5. Формирование структуры при больших деформациях.Образование переориентированных областей и ротационная пластичность

- •Лекция 14

- •5.5.1. Полосы скольжения

- •5.5.2. Полосы сброса

- •5.5.3. Фрагментация

- •5.6. Модель «хищникжертва» для описания превращений дефектов кристаллического строения при пластической деформации

- •Лекция 15

- •5.7. Изменение свойств металла при образовании фрагментированной структуры

- •5.8. Двойникование – особый вид переориентации в кристаллах

- •Кристаллографические характеристики двойникования в металлах

- •5.9. Формирование структуры при пластической деформации металла на примере холоднокатанного рения

- •Итоги главы

5.8. Двойникование – особый вид переориентации в кристаллах

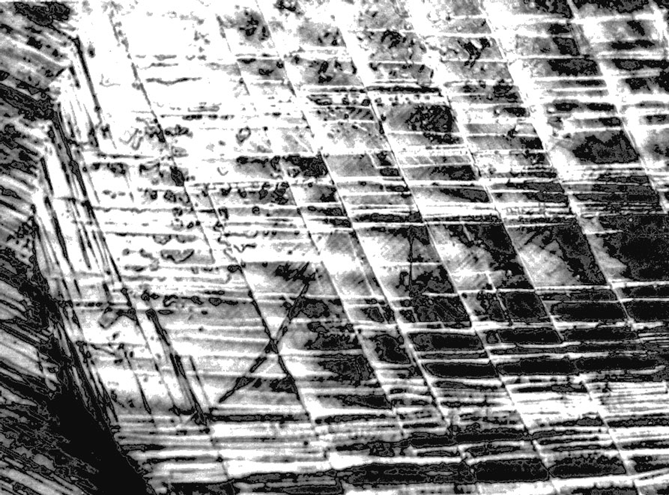

Различают двойники роста, образующиеся при кристаллизации металлов, и двойники деформации. Явление двойникования (рис. 5.24) давно привлекает к себе внимание исследователей. С середины прошлого века ведется изучение различных его аспектов. Расшифрована атомная структура возникающих двойниковых прослоек, изучена кристаллогеометрия зарождения и движения двойников, выявлено их влияние на механические и физические свойства твердых тел.

|

а) |

б) |

|

|

|

|

Рис. 5.24. Двойники деформации в крупнозернистом литом рении, ×59: а– на полированной поверхности образца;б– после электрополировки и травления | |

Д

Рис.

5.25. Схема двойникования

Двойники имеют когерентные двойниковые границы, которые представляют собой высокоугловые специальные границы деформационного происхождения, а некогерентные границы двойников обычные границы зерен или малоугловые границы (дислокационные стенки). Поэтому двойникование металла можно считать особым видом переориентации в кристаллах и не выделять его в качестве особого механизма деформации.

Двойникование происходит по достижении определенной критической величины касательных напряжений и, как и скольжение, идет с соблюдением определенных кристаллографических соотношений (табл. 5.1). Плоскость зеркального отражения называют плоскостью двойникования, направление смещения – направлением двойникования. Как и при образовании полос сброса, при двойниковании наблюдается акустический эффект – характерное потрескивание металла (олово).

Т а б л и ц а 5.1

Кристаллографические характеристики двойникования в металлах

|

Симметрия |

Плоскость двойникования |

Направление сдвига |

Вторая неискаженная плоскость |

Направление сдвига |

Макроскопический сдвиг |

|

ОЦК (Cr, α-Fe) |

(112) |

|

|

[111] |

0,707 |

|

ГЦК (Cu, Ni) |

(111) |

|

|

[112] |

0,707 |

|

ГПУ (Mg, Re, Be) |

|

|

|

|

|

Сопоставим особенности двойникования и других проявлений ротационной деформации.

Двойникование, как и незакономерная переориентация решётки, развивается в том случае, если затруднена деформация скольжением (критическое напряжения сдвига при двойниковании выше, чем при скольжении). Это может быть:

- невыгодная ориентация систем легкого скольжения,

- высокая скорость деформации,

- низкая температура деформации,

- низкая энергия дефектов упаковки (в алюминии двойники деформации не образуются),

- увеличении дисперсности упрочняющей фазы,

- другие факторы.

2. Важную роль для зарождения двойникования играет неоднородность напряженного состояния. Двойники интенсивно зарождаются при действии на кристалл сосредоточенной нагрузки (при вдавливании твердого лезвия, индентора, при уколе, при нанесении царапин).

Смена механизмов деформации скольжение – двойникование может происходить при увеличении дисперсности упрочняющей фазы. Уменьшение размера зерна и переход от литого к деформированному состоянию приводят к смене преимущественного механизма деформации: для литого характерно двойникование, а для деформированного и отожженного – скольжение.

3. Двойники часто имеют форму пластин, проходящих через весь образец или зерно поликристалла, что делает их при этом сходными с полосами сброса (см. раздел 5.5). Форма вершин заторможенных двойников также во многом аналогична форме фронтов полос переориентации. Развитие двойникования по нескольким системам приводит к пересечению двойников, что может быть названо фрагментацией при двойниковании.

4. Количественные характеристики двойников включают:

- их размеры,

- величину переориентации решетки ,

- критическое напряжение начала двойникования,

-область температур интенсивного протекания процесса.

Прохождение двойника по кристаллу приводит к сбросу напряжений на диаграмме σ–ε, а деформация двойникованием – к прерывистому характеру течения и зависимости σ–ε.

Рис.

5.26. Двойники отжига в рении, ×120

5. Двойникование, как и другие виды переориентации, связано с образованием микротрещин и разрушением. Однако в отличие от полос переориентации взаимосвязь двойникования и разрушения изучена более основательно. При пересечении двойников образуются трещины — так называемые каналы Розе. Они наблюдаются также перед заторможенным двойником в теле зерен или на его границе. Кроме того, хорошо известно явление отдельности – хрупкое раскрытие трещины по одной из границ двойниковой прослойки. С другой стороны, макротрещина как концентратор напряжений и источник неоднородного напряженного состояния не может не вызывать двойникования, если при этом имеются другие необходимые условия. Действительно, такие факты релаксации упругого поля трещины переориентацией кристаллической решетки с помощью двойникования часто имеют место.

6. Процесс зарождения и роста двойников часто носит лавинообразный неустойчивый характер, что лишний раз подчеркивает его связь со сбросообразованием. В этом случае на диаграммах σ–ε имеются резкие скачки.

7. Отличия двойникования от других видов переориентации в принципе обусловлены только одной причиной – существованием специальной разориентировки на когерентной границе двойниковой прослойки. В итоге поверхностная энергия такой границы оказывается низкой (0,01÷0,2 Дж/м2). Это приводит к возможности зарождения и существованию упругих двойников, которые легко появляются при наложении упругой нагрузки и также легко исчезают при ее снятии, что в действительности обнаружено экспериментально. Для других видов полос переориентации подобная обратимость не обнаружена (так как там происходит перестройка дислокационной структуры).