Физика макромолекул(Капралова В.М) / Материалы молекулярной электроники

.pdf4.Какие типы химических связей присутствуют в молекулах фуллерна?

5.В чем состоит уникальность оптических свойств фуллерена?

6.Что такое экзо- и эноэндральные фуллерены? В чем их отличие друг от друга?

7.Что представляет собой идеальная нанотрубка?

8.Что задает хиральность нанотрубки?

9.Нанотрубки какой конфигурации строятся без искажения структуры шестиугольников? Какова их хиральность?

10.Что такое фуллерит? Какие кристаллические структуры фуллерита Вам известны?

11.Почему фуллерит следует классифицировать как молекулярное твердое тело?

12.По характеру проводимости к какой группе материалов относится фуллерит?

13.Что такое графен? Какова его структура?

14.Почему графен называют безщелевым полупроводником?

15.Перечислите возможные области применения графена. Как они связаны с его свойствами?

73

3. ПЛЕНКИ ЛЭНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ

Пленки Лэнгмюра-Блоджетт представляют собой мономолекулярные слои поверхностно-активных органических веществ, находящихся на границе раздела жидкости (как правило, воды) и газа. Если эти монослои переносятся на твердую подложку, то получится твердая мономолекулярная или мультимолекулярная пленка, называемая пленкой Лэнгмюра-Блоджетт (ПЛБ). Свое название ПЛБ получили в честь физико-химиков Ирвинга Ленгмюра и его ассистентки Катарины Блоджетт, которые в середине 30-х годов прошлого века разработали метод получения этих пленок, но повышенное внимание к изучению ПЛБ возникло лишь в начале 80-х годов, когда резко возрос интерес к органическим материалам, как новым материалам электроники.

Мономолекулярные пленки на границе раздела фаз и многослойные твердые структуры (мультислои), перенесенные на твердые подложки, обладают весьма нетривиальными структурными особенностями и уникальным набором физических свойств. Рассмотрим механизм формирования ленгмюровских пленок на поверхности воды. Вода — сильнополярный растворитель (ее диэлектрическая проницаемость ε = 81). Молекулы многих веществ с ионным типом химической связи диссоциируют в воде, поскольку их ионы вступают в кулоновское взаимодействие с протонами (Н+) и гидроксильными группами (ОН–) воды. Такие соединения относятся к классу гидрофильных1. С другой стороны, существует обширный класс органических неполярных соединений, молекулы которых слабо диссоциируют в воде, и встраивание их в структуру воды сопровождается разрывом многочисленных водородных связей без какой бы ни было энергети-

1 Гидрофильность (от др.-греч. ὕδωρ — вода и φιλία — любовь) — характеристика интенсивности молекулярного взаимодействия поверхности тел с водой. Сама молекула в этом случае называется гидрофильной.

74

ческой компенсации. Они относятся к классу гидрофобных1. Гидрофобными являются молекулы алканов, масел, жиров и других подобных материалов.

Существуют сложные молекулы, разные части которых по отношению к воде обладают различными свойствами. Такие молекулы называются амфифильными. Например, в молекуле стеариновой кислоты (рис. 3.1) имеется полярная головка, образованная группой — COOH , которая может отдать свой протон воде, а сама зарядиться отрицательно. Головка, таким образом, будет удерживаться в воде силой кулоновского притяжения.

В то же время гидрофобный углеводородный хвост –С17Н35, выталкивается из воды. Компромиссным является расположение молекулы на границе раздела жидкой и газовой фазы. Взаимодействуя с поверхностным слоем воды, амфифильные молекулы изменяют его свойства, вследствие чего они получили название поверхностноактивных молекул.

Если амфифильное соединение растворить в летучем растворителе (например, в бензоле), и этот раствор распылить по водной поверхности, то на поверхности воды образуется пленка данного соединения.

Помимо низкомолекулярных веществ мономолекуляр-

Рис. 3.1. Модель молекулы стеариновой кислоты и ее

1 Гидрофобность (от др.-греч. ὕδωρ — вода и φόβοςхимическая— боязнь, страхформула) — это физическое свойство молекулы, которая «стремится» избежать контакта с водой. Сама молекула в этом случае называется гидрофобной.

75

ные пленки образуют и полимеры. Такие полимеры могут иметь разное строение: гидрофильные и гидрофобные группы чередуются по всей длине полимерной цепи или полимерная молекула состоит из двух отрезков, один из которых содержит гидрофильные мономеры, а другой гидрофобные.

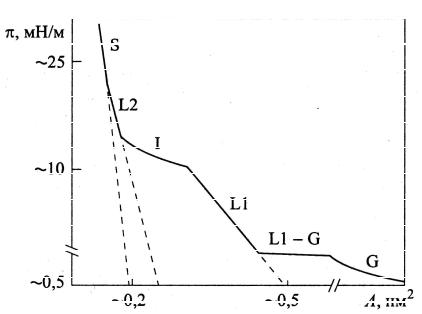

Наиболее распространенной характеристикой монослоя на поверхности раздела воздух-вода является зависимость поверхностного давления монослоя π от площади A, приходящейся на молекулу в монослое (изотерма сжатия или π — A кривая). Построение изотерм сжатия является основным методом исследования монослоев, поскольку по характеру изменения давления с уменьшением площади монослоя можно судить об изменении его фазового состояния.

Рис. 3.2. Типичная изотерма сжатия нерастворимых поверхностно-

активных веществ

На рис. 3.2. изотерма сжатия представлена в обобщенном виде. Она демонстрирует характер изменения давления монослоя в зависимости от его фазового состояния. Типы фазовых переходов в монослое представлены на рис. 3.3. Давление газообразных пленок не превышает 1 мН/м, при этом площадь, приходящаяся на одну моле-

76

кулу, в сотни раз превышает размер самой молекулы и составляет сотни и тысячи квадратных ангстрем. При образовании плотной упаковки молекул давление возрастает до 20 мН/м и более. Площадь, занимаемая молекулой в монослое, в этом случае близка к ее поперечному сечению. Прекращение роста поверхностного давления в монослое по мере его сжатия свидетельствует о его разрушении.

Рис. 3.3. Фазовые состояния монослоя

Фазовое состояние монослоя на поверхности раздела жидкостьгаз определяется адгезионно-когезионным балансом сил в системе монослой-субфаза и зависит от строения молекул монослоя, их концентрации на поверхности субфазы, а также от температуры и состава субфазы. Выделяют газообразные G, жидкие L1, жидкокристаллические L2 и твердо-кристаллические S монослои.

Если через поверхность жидкости со сформированной на ней двумерной пленкой медленно проводить подложку, то на ней форми-

77

руется монослой амфифильных молекул. В зависимости от направления движения подложки сквозь монослой можно получить ПЛБ с различной молекулярной ориентацией. При движении подложки вниз на твердой гидрофобной поверхности формируется монослой, в котором гидрофобные хвосты молекул ориентированы к подложке (рис. 3.4., а). При движении гидрофильной подложки сквозь монослой вверх формируется слой, в котором с подложкой контактируют полярные головки молекул (рис. 3.4, б).

а) |

б) |

Рис. 3.4. Получение монослоев по методу Лэнгмюра–Блоджетт

а) |

б) |

г) |

Рис. 3.5. Многослойные структуры X-, Z- и Y-типов отличаются ориентацией молекул относительно подложки

Многократно погружая подложку в воду или вытягивая ее наружу, на поверхности подложки можно сформировать многослойную пленку трех разных типов (X, Y, Z), отличающихся друг от друга своей симметрией. Например, в мультислоях X- и Z-типов (рис. 3.4, а и б) отсутствует центр отражения — инверсии, и они обладают поляр-

78

ной осью, направленной от подложки или к подложке, в зависимости от направления электрического дипольного момента амфифильной молекулы. Поочередное прохождение подложки сквозь монослой сверху вниз дает монослой Y-типа (рис. 3.4, в), аналогичный по структуре липидным биослоям биологических мембран. Эти мультислои неполярны и обладают центром инверсии. Толщина многослойной пленки, определяется количеством нанесенных на ее поверхность слоев определенной (с точностью до нескольких ангстрем) толщины.

Изучение структуры ПЛБ в кристаллической фазе методами рентгеновской и электронной дифракции показало, что в них нет истинного дальнего трансляционного порядка, а есть лишь порядок в ориентации связей. Дальний трансляционный порядок в этих пленках нарушен из-за некоторой хаотичности в направлениях ориентации и наклона углеводородных хвостов. Поэтому ПЛБ представляет собой совокупность хаотически ориентированных двумерных микрокристаллов размерами 0,1–10 мкм.

Мономерные и многослойные пленки ленгмюровские пленки обладают уникальными физическими свойствами.

В относительно длинном углеродном хвосте амфифильных молекул все химические связи являются насыщенными, вследствие чего свободные носители зарядов в этой области отсутствуют и, следовательно, часть монослоя, занятая алкильными хвостами, является хорошим диэлектриком. Значения диэлектрической проницаемости ε большинства амфифильных соединений составляет 2,5–3,5.

При обсуждении электропроводности лэнгмюровских пленок целесообразно рассматривать два случая — перенос электронов поперек и вдоль мультислоя, соответствующие поперечной и продольной электропроводности этих пленок.

При рассмотрении поперечной электропроводности отдельного монослоя оказывается, что ток через него обусловлен туннельным механизмом. Показано, что формально введенная величина электро-

79

проводности σ при бесконечно малом напряжении экспоненциально зависит от толщины l n углеводородной цепочки из n звеньев

|

|

2 |

1 2 |

|

|

|

у у0 exp |

|

|

2meД |

l n |

, |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

где me — масса электрона, — высота барьера.

При увеличении толщины пленки за счет увеличении числа монослоев (толщина монослоя остается неизменной) наблюдается линейная зависимость проводимости от толщины пленки, что дает основание рассматривать поперечную электропроводность как последовательное туннелирование электронов сквозь каждый из монослоев по очереди. Следовательно, электрическое сопротивление всей структуры складывается из последовательно соединенных сопротивлений туннельных переходов. Отметим, что наличие цепочки сопряженных связей в алкильных хвостах амфифильных молекул, ориентированных по нормали к монослою, облегчает перенос электрона через монослой вследствие эффективного сокращения ширины туннельного барьера.

При движении носителей заряда в плоскости пленки молекулярная упаковка может быть организована таким образом, что подвижность носителей заряда существенно возрастет, что, в свою очередь, приведет к возрастанию продольной электропроводности пленок. В настоящее время на основе комплексов с переносом заряда, состоящих из амфифильного донорного фрагмента — пиридина и неамфифильного акцепторного фрагмента — тетрацианинхинондиметана, созданы двумерные молекулярные слои, проводящие в плоскости монослоя. Проводимость таких слоев ~ 10 Ом·м-1 и носит полупроводниковый характер.

Многослойные ПЛБ характеризуются наличием электрической поляризации и сопутствующих ей пиро- и пьезоэффектов.

Дипольный момент монослоя ПЛБ связан с величиной статического молекулярного дипольного момента образующих его молекул p0 и плотностью монослоя ρ соотношением

80

p NA p с cosш

cosш ,

,

ПЛБ M 0

где NA — число Авогадро, M — молекулярный вес и

— среднее значение косинуса угла между молекулярным диполем и нормалью к пленке.

— среднее значение косинуса угла между молекулярным диполем и нормалью к пленке.

При переходе к мультислоям значения pПЛБ отдельных моно-

слоев будут алгебраически складываться, и результирующая макроскопическая поляризация будет равна , где N — число монослоев. Таким образом, с увеличением числа монослоев N для ПЛБ X- или Z-

типа значение

будет сохраняться, а для пленок Y-типа альтернировать (рис.3.6).

будет сохраняться, а для пленок Y-типа альтернировать (рис.3.6).

Рис. 3.6. Зависимость амплитуды пироэлектрического сигнала от числа монослоев в мультислоях X (1)- и Y (2)-типов

Эффект альтернирования можно наблюдать, измеряя пироэлектрический коэффициент γ мультислоев с различным значением N. Действительно,

|

dP |

|

NA |

p |

cosш |

с |

с cosш |

p0 |

p с |

|

cosш |

|

. (3.1) |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

0 |

|

T |

T |

0 |

T |

|

|

||

|

dT M |

|

|

|

|

|

|

|||||||

81

Для структуры X-типа знак

не меняется от слоя к слою, а для Y-структуры меняется, и пироэлектрический сигнал будет альтернировать. Из (3.1) следует, что причинами пироэффекта могут быть температурный коэффициент расширения пленки с

не меняется от слоя к слою, а для Y-структуры меняется, и пироэлектрический сигнал будет альтернировать. Из (3.1) следует, что причинами пироэффекта могут быть температурный коэффициент расширения пленки с T , разу-

T , разу-

порядочение диполей  cosш

cosш

T и температурная зависимость ди-

T и температурная зависимость ди-

польного момента p0  T . Последней величиной можно управлять,

T . Последней величиной можно управлять,

изменяя молекулярную структуру. Максимальная величина пирокоэффициента монослоя составляет 10-6–10-5 Кл·м-2·К-1 и достаточно высока, чтобы наблюдать отклик от одного монослоя.

ПЛБ обладают и уникальными оптическими свойствами, которые определяются следующими особенностями этих пленок:

-пленки составлены из монослоев строго определенной толщины (с точностью до нескольких ангстрем), что дает возможность путем варьирования оптических свойств с шагом в десятки ангстрем создавать сверхструктуры с нужным профилем коэффициентов преломления и поглощения света, диэлектрические прослойки калиброванной толщины и т. д;

-разность показателей преломления для обыкновенной и необыкновенной волн в ПЛБ составляет 0,01–0,3, поэтому ПЛБ имеют явно выраженную оптическую анизотропию, зависящую от молекулярной структуры. Последнее очень важно при изучении нелинейных взаимодействий с полем (электрооптика, нелинейная оптика);

-вариация молекулярного состава как в пределах одного монослоя, так и в соседних монослоях открывает возможность исследования разнообразных эффектов межмолекулярных взаимодействий, например, миграции энергии и квазичастиц.

Полиимиды — класс термостойких полимеров, обладающих уникальным сочетанием свойств: термической и радиационной стойкостью, механической и электрической прочностью, высоким удельным сопротивлением, что и предопределило их использование в технике.

82