Физика макромолекул(Капралова В.М) / Материалы молекулярной электроники

.pdf

Полярные полимеры характеризуются наличием в их структуре постоянных диполей. Если конформация полимера жестко закреплена, результирующий момент молекулы будет определяться тем, складываются или вычитаются моменты отдельных сегментов. В общем случае полимерные молекулы не находятся в одной фиксированной конформации и экспериментальная величина — среднеквадратичный дипольный момент — является усреднением по многим различным конформациям.

У полярных полимеров диэлектрическая проницаемость определяется не только электронной, но также резонансной и релаксационной поляризацией. Характерное время установления резонансной поляризации зависит от температуры и составляет 10-13-10-12 с. Время установления релаксационной поляризации зависит от температуры и изменяется на много порядков. Поэтому диэлектрическая проницаемость полярных полимеров уменьшается с частотой и сложным образом зависит от температуры.

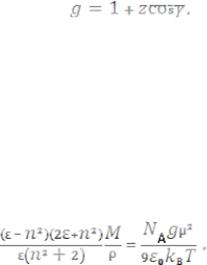

Для полярных полимеров, обладающих более высокой диэлектрической проницаемостью, чем неполярные, молярная поляризация с ростом температуры уменьшается. Соотношение (1.5) в этом случае преобразуется к виду

(1.6)

где

— составляющие тензора деформационной поляризуемости молекулы,

— составляющие тензора деформационной поляризуемости молекулы,  — ее постоянный (результирующий) дипольный момент молекулы,

— ее постоянный (результирующий) дипольный момент молекулы,

— постоянная Больцмана,

— постоянная Больцмана,  — температура. Уравнение (1.6) часто называют уравнением Дебая для молярной поляризации.

— температура. Уравнение (1.6) часто называют уравнением Дебая для молярной поляризации.

Дипольные моменты атомных групп существенным образом зависят от типа их химической связи с молекулой, в которую они входят. Необходимость учета сильного локального взаимодействия между молекулой и ее окружением и, как следствие этого, локального

33

упорядочения, было учтено введение коэффициента корреляции  , определяемого как:

, определяемого как:

где — число ближайших молекул в системе, γ — угол между молекулой в точке отсчета и ее ближайшим соседом. При учете коэффициента корреляции и некоторых других улучшений, осуществленных Фрелихом, конечным результатом явилось следующее уравнение (называемое уравнением Фрелиха), которое связывает макроскопическую диэлектрическую проницаемость с дипольным моментом молекулы:

(1.7)

где

показатель преломления света в данном диэлектрике.

показатель преломления света в данном диэлектрике.

Во всех полярных полимерах различают два типа релаксационных потерь: дипольно-сегментальные и дипольно-групповые. Первый тип обусловлен движением крупномасштабных сегментов макромолекул, которые можно представить как изгибные колебания основной молекулярной цепи. Второй тип потерь связан с вращением малых полярных групп, содержащихся в боковых ветвях макромолекулы. Несколько областей максимумов дипольно-групповых потерь (β, γ, δ) наблюдаются тогда, когда у полимера есть полярные группы, обладаю различной подвижностью. Отметим, что некоторая подвижность полярных групп сохраняется вплоть до гелиевых температур.

С увеличением полярности полимера возрастают диэлектрические потери, вызванные электрической проводимостью. Они наблюдаются при высоких температурах на низких частотах и экспоненциально увеличиваются с повышением температуры.

В электронной промышленности оказываются востребованы полимерные диэлектрики со сверхнизким значением диэлектрической проницаемости. Уменьшение диэлектрической проницаемости диэлектрика позволяет снизить паразитные потери и переходные емко-

34

сти между проводниками и компонентами схемы в различных электронных чипах, позволяя увеличить их быстродействие.

Полиимиды рассматриваются в современной микроэлектронике как одни из наиболее перспективных изоляционных материалов. Эти полимеры обладают хорошими термическими, механическими и электрическими свойствами, которые можно еще улучшить, если уменьшить их диэлектрическую проницаемость. Один из самых простых ароматических полиимидов имеет следующую структурную формулу:

С целью уменьшения диэлектрической проницаемости полиимида было предложено заменить часть атомов водорода на атомы фтора, поскольку поляризуемость связей C – F меньше, чем связей C – H. Связь C – F очень полярна, что, тем не менее, не сказывается на диэлектрической проницаемости на высоких частотах, но может привести к ее возрастанию на низкой частоте. Однако полиимиды обычно используются при температурах ниже температуры стеклования, поэтому ориентационная поляризация затруднена и не вносит заметного вклада в рабочем диапазоне частот. Более того, использование симметричного замещения помогает избежать появления результирующего дипольного момента:

35

Использование фторированных полиимидов позволяет снизить диэлектрическую проницаемость от 3,4 до 2,8.

Другим способом, позволяющим снизить диэлектрическую проницаемость, является увеличение доли свободного объема1 в полимерном материале. Увеличение свободного объема приводит к снижению числа поляризующихся групп в единице объема, снижая тем самым диэлектрическую проницаемость полимера. Оценки показывают, что данный способ позволяет уменьшить значение диэлектрической проницаемости на несколько десятков процентов относительно первоначального значения.

В целом, рассматривая оба способа, можно сделать вывод о том, что при создании молекулярных структур с низкой диэлектрической проницаемостью регулирование свободного объема столь же важно, как и выбор функциональных групп с малой поляризуемостью.

Наряду с созданием полимерных диэлектриков с низкой диэлектрической проницаемостью в последние годы стала актуальной и другая задача — создание тонкопленочных полимерных диэлектрических материалов со сверхвысоким значением диэлектрической проницаемости. Их предполагается использовать в качестве подзатворных диэлектрических слоев в органических полевых транзисторах (ОПТ). К подзатворным диэлектрикам ОПТ предъявляется ряд специфических требований. Эти слои должны обладать высокой диэлектрической проницаемостью, низкой проводимостью и потерями, а толщина их не должна превышать нескольких сотен нанометров. В настоящее время при изготовлении ОПТ в качестве подзатворных диэлектрических слоев широко используются тонкие слои неорганических окислов, таких как SiO2, Ta2O5, Al2O3 и ряда других. Диэлектрическая проницаемость этих окислов составляет примерно 6 – 30 при толщине слоя от 5 до 500 нм.

1 Свободный объем в полимере — это объем, дополнительный к занимаемому атомами, исходя из их вандерваальсового радиуса, объему.

36

Задача перехода от неорганических оксидных к полимерным диэлектрическим слоям связана с необходимостью упрощения технологии изготовления ОПТ, поскольку реализация «принтерной»1 технологии изготовления ОПТ с оксидными диэлектриками затруднительна.

Полярные полимерные диэлектрики следует рассматривать как перспективные материалы, которые можно использовать для этих целей. Особый интерес представляют полимерные диэлектрики, в молекулах которых присутствуют полярные группы с большим значением дипольного момента. Типичным представителем этого класса полимерных диэлектриков является циановый эфир поливинилового спирта (ЦЭПС). Структурная формула мономерного звена ЦЭПС имеет вид

ЦЭПС характеризуется одним из наиболее высоких значений диэлектрической проницаемости среди известных полимерных материалов. Значение ε этого полимера на частоте порядка 103 Гц равно

15, а tgδ не превышает 0,1 – 0,15.

Столь значительная диэлектрическая проницаемость ЦЭПС обусловлена присутствием сильно полярных нитрильных (C N), кар-

бонильных (C=O) и гидроксильных (OH) групп, способных к ориентации под действием внешнего электрического поля (рис. 1.12). При благоприятной ориентации этих групп, обеспечивается максимальное значение дипольного момента равное 5,13 Д, но в среднем суммарный

1 «Принтерная» технология изготовления ОПТ основана на методе струйной печати, а также полиграфическом методе микроконтактной печати и печати термопереносом.

37

дипольный момент мономерного звена (с учетом коэффициента корреляции g = 0,84) составляет 3,63 Д.

Рис. 1.12. Значительный дипольный момент мономерного звена ЦЭПС возникает в результате ориентации полярных групп

Полимерные диэлектрики широко применяемые в различных электронных устройствах. В органической электронике они чаще всего используются в виде тонких пленок, поэтому даже при относительно невысоких рабочих напряжениях, напряженность электрического поля в них достигает значительных величин. Действительно, в пленке толщиной 100 нм при воздействии на нее напряжения 10 В средняя напряженность поля уже составляет 106 В/с, но в локальных областях полимера, например, на границе аморфной или кристаллической областей или на интерфейсе электрод-полимер, может существенно превосходить это значение. Таким образом, проблемы связанные с электрической прочностью тонких полимерных пленок и их работоспособностью в сильном электрическом поле приобретают первостепенное значение.

К настоящему времени установлено, что электрическое разрушение пленок не является критическим событием, происходящим при достижении определенной напряженности поля. Время их жизни в электрическом поле (долговечность) экспоненциально уменьшается при увеличении его напряженности. Электрическое разрушение по-

38

лимерных пленок можно рассматривать как процесс, состоящий из двух последовательных этапов. На первом (подготовительном) этапе происходит инициируемое электрическим полем накопление повреждений макромолекул. Длительность этого этапа определяет долговечность образца пленки в электрическом поле (время от момента приложения напряжения к полимеру до пробоя). На втором (завершающем) этапе полимерный диэлектрик теряет способность сопротивляться протеканию тока высокой плотности, наблюдается резкое его возрастание, т. е. происходит электрический пробой.

Электрическая прочность пленок многих полимеров изучалась на постоянном, переменном и импульсном напряжении. Проведенные исследования показывают, что пробой тонких пленов полимеров раз-

личных типов происходит в полях с напряженностью (2–6) 108 В/м.

Эта величина практически не отличается от напряженности полей, в которых в условиях ограничения частичных разрядов пробиваются более толстые пленки полимеров.

Важными факторами, во многом определяющими подходы, используемые при рассмотрении механизма электрического пробоя тонкопленочных полимерных структур, являются зависимость их электрической долговечности от напряженности поля и влияние скорости подъема напряжения и материала электродов на величину пробивной напряженности.

Наблюдаемое влияние напряженности электрического поля на долговечность и скорости подъема напряжения на пробивную напряженность, представляется весьма важным фактом, поскольку его можно рассматривать как указание на то, что электрическое разрушение тонких полимерных пленок действительно является следствием постепенного накопления повреждений (изменений), завершающегося пробоем. В ходе этого процесса создаются условия, при которых в определенный момент времени под воздействием сильного электрического поля полимерный диэлектрик теряет свои «диэлектрические

39

свойства» и оказывается способным пропускать значительные токи, приводящие к его разрушению (пробою) вследствие выделения тепла.

Деградация полимерного материала в электрическом поле протекает вследствие разрыва химических связей в молекулах полимеров, выделения энергии при рекомбинации зарядов и тепловыделения при протекании тока высокой плотности.

1.6. ПОЛИМЕРЫ С СОБСТВЕННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Основное различие между полимерными диэлектриками и полимерами, обладающими собственной электронной проводимостью, заключается в том, что первые не содержат сопряженных химических связей, которые есть во вторых.

Среди многообразия проводящих полимеров, в соответствие с классификацией, предложенной А. В. Ванниковым, исходя из особенностей транспорта носителей заряда, условно можно выделить следующие группы.

1.Проводимость определяется транспортом носителей заряда по полимерным полисопряженным цепям. Типичными представителями этой группы полимеров являются ориентированный полиацетилен, политиофен, полипиррол.

2.Носители заряда движутся по полимерным полисопряженным цепям, но суммарный транспорт определяется прыжками носителей заряда между полимерными цепями. В эту большую группу входят многочисленные производные полифениленвинилена, полиметилфенилсилилен и другие. Здесь следует отметить, что межмолекулярный перенос заряда сильно затрудняет транспорт, поэтому подвижность носителей заряда в таких полимерах существенно ниже, чем внутримолекулярная подвижность.

3.Локализованные транспортные центры расположены в основной цепи полимера, не имеющей полисопряжения, например полиимид, содержащий в основной цепи трифениламинные или антраценовые транспортные группы.

40

4.Локализованные транспортные центры являются боковыми заместителями основной цепи полимера. Сюда относятся поливинилкарбазол, полиэпоксипропилкарбазол, поливинилантрацен и т. д.

5.Последняя, самая обширная группа включает полимеры, допированные активными низкомолекулярными соединениями. В таких соединениях именно полимерная матрица, как правило, определяет физико-механические и спектральные свойства системы.

Механизм проводимости полимеров, относящихся ко 2–5 группам, является прыжковым и связан с переносом носителей заряда по транспортным центрам. По своей природе и наблюдаемым закономерностям он подобен прыжковому механизму подвижности. В зависимости от природы полимера подвижность в них может быть электронной или дырочной.

Дырочный транспорт осуществляется по транспортным центрам, имеющим минимальный потенциал ионизации. Обычно это ароматические аминные группы или соединения. Транспорт дырки связан с прыжком электрона с высшей заполненной молекулярной орбитали (уровня НОМО) нейтрального транспортного центра, на молекулярную орбиталь соседнего положительно заряженного транспортного центра.

Транспорт электронов происходит по транспортным центрам, характеризующимся максимальным сродством к электрону. Чаще всего, в качестве таких центров выступают кислородосодержащие группы. Электрон с молекулярной орбитали отрицательно заряженного центра переходит на низшую свободную орбиталь (уровень LUMO) соседнего нейтрального транспортного центра.

41

Проводимость,

Структурная формула Название

С/см

полиацетилен 104

полифенилен 103

полипиррол 103

политиофен 103

полианилин 102

Рис. 1.13. Структурные формулы проводящих полимеров

Электропроводность полимеров, относящихся к первой группе, определяется электропроводностью полимерных цепей. Эти полимеры относятся к полимерам с высокой темновой проводимостью. Структурные формулы и удельная проводимость некоторых из них представлены на рис. 1.13.

а) |

б) |

E(k)

E

F

- /a 0

/a 0  /a

/a

Рис. 1.14. График зависимости энергии от волнового вектора электрона в моноатомной линейной цепочке (а) и плотность состояний g(E)

для этой цепочки (б). Состояния, занятые электронами при T = 0, заштрихованы

42