- •Введение

- •1. Электронные карты, цифровые и математические модели местности

- •1.1. Понятие «геоинформационная система»

- •1.2. Цифровые и электронные топографические карты

- •1.3. Цифровые и математические модели местности

- •2. Топографические съемки

- •2.1. Общие сведения о топографических съемках

- •2.2. Геодезическое обоснование топографических съемок

- •3. Тахеометрическая съемка местности

- •3.1. Суть тахеометрической съемки и ее назначение

- •3.2. Приборы, используемые для тахеометрической съемки

- •3.3. Планово-высотное обоснование тахеометрической съемки

- •3.4. Съемка ситуации и рельефа местности

- •Расстояния между реечными точками в зависимости от масштаба съемки

- •Допустимые расстояния от прибора до рейки и между реечными точками

- •3.5. Ведение абриса и полевого журнала

- •Журнал тахеометрической съемки

- •3.6. Камеральные работы

- •Ведомость вычисления координат вершин тахеометрического хода

- •3.7. Съемка с помощью электронных тахеометров. Преимущества и недостатки их применения

- •4. Нивелирная съемка местности

- •4.1. Съемки нивелирования поверхности Земли

- •4.2. Нивелирование по квадратам

- •4.3. Лазерные и электронные цифровые нивелиры. Преимущества и недостатки их использования

- •5. Топографическая съемка местности с применением систем спутникового позиционирования

- •5.1. Организация работ по топографической съемке с помощью спутниковых приемников

- •5.2. Комплексное использование спутниковой аппаратуры и традиционных геодезических средств

- •5.3. Преимущества и недостатки спутниковых систем и перспективы их использования

- •6. Дистанционное зондирование земли (дзз)

- •6.1. Понятие дистанционного зондирования Земли

- •6.2. Области применения данных дистанционного зондирования

- •6.3. Преимущества и недостатки дистанционного зондирования

- •6.4. Структура системы дистанционного зондирования

- •6.5. Способы передачи данных дзз

- •6.6. Активные и пассивные методы съемки

- •6.7. Обзор существующих съемочных систем

- •6.8. Роль дистанционного зондирования Земли со спутников

- •7. Наземное лазерное сканирование

- •7.1. Основные принципы организации системы наземного лазерного сканирования

- •7.2. Наземные лазерные сканеры

- •7.3. Использование лазерного сканирования для создания трехмерных моделей местности

- •7.4. Камеральные работы при наземном лазерном сканировании

- •7.5. Преимущества и недостатки наземного лазерного сканирования

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.

3.6. Камеральные работы

Характер работ в процессе обработки полевых материалов в основном определяется технологией съемки.

Камеральные работы при тахеометрической съемке обычно включают в себя следующие этапы.

1. Проверка полевых журналов и абрисов.

2. Вычисление плановых координат и отметок точек съемочного обоснования (тахеометрического хода);

3. Вычисление отметок реечных точек на каждой станции;

4. Составление топографического плана местности;

5. Проверка и корректировка плана.

В качестве дополнительного этапа может быть названа подготовка и запись в память компьютера данных для создания в дальнейшем цифровой модели местности.

Проверка записей и вычислений в полевых журналах обычно производится в две руки (оператором и его помощником – расчетчиком). При этом заново вычисляют горизонтальные и вертикальные углы, горизонтальные проложения, прямые, обратные и средние превышения точек хода. Обнаруженные погрешности устраняют путем внесения поправок.

Вычисление плановых координат (x, y) точек хода выполняется практически так же, как для теодолитного хода. При этом допустимая угловая невязка хода определяется по формуле

![]() .

(3.7)

.

(3.7)

Допустимая абсолютная линейная невязка в тахеометрическом ходе определяется по формуле

35![]()

где P – длина (периметр) хода, м; N – число сторон в ходе.

Пример ведомости для расчета координат вершин тахеометрического хода представлен в табл. 5 [3].

Высотные невязки в ходах подсчитывают по формулам:

для замкнутого хода

![]() ;

(3.9)

;

(3.9)

для разомкнутого хода

![]() ,

(3.10)

,

(3.10)

где

![]() ср

– сумма средних превышений точек хода;

ср

– сумма средних превышений точек хода;

![]() – отметки конечной и начальной точек

хода, соответственно.

– отметки конечной и начальной точек

хода, соответственно.

Допустимая высотная невязка тахеометрического хода определяется по формуле

![]() ,

м. (3.11)

,

м. (3.11)

Если

фактическая высотная невязка хода

допустима, т. е. выполняется условие

![]() ,

то она распределяется с обратным знаком

пропорционально длинам сторон. Поправки

в превышения рассчитывают с округлением

до 0,01 м по формуле

,

то она распределяется с обратным знаком

пропорционально длинам сторон. Поправки

в превышения рассчитывают с округлением

до 0,01 м по формуле

![]() ,

(3.12)

,

(3.12)

где di – горизонтальное проложение соответствующей стороны.

Сумма поправок должна быть равна высотной невязке с обратным знаком:

![]() .

.

Исправленные превышения вычисляются по формуле

![]() .

(3.13)

.

(3.13)

Зная отметку начальной точки хода и исправленные превышения, последовательно рассчитывают отметки всех точек хода по формуле:

![]() (3.14)

(3.14)

где

![]() и

и![]() – отметки последующей и предыдущей

точек хода, соответственно.

– отметки последующей и предыдущей

точек хода, соответственно.

Таблица 5

Ведомость вычисления координат вершин тахеометрического хода

|

Номер угла |

Измеренный угол |

Поправка к углам |

Исправленный угол |

Магнитные азимуты |

Магнитные румбы |

Длина линии d |

Приращения вычисленные |

Поправки к приращениям |

Приращения исправленные |

Координаты | |||||||||||||

|

Название |

Величина | ||||||||||||||||||||||

|

|

x |

|

y |

|

x |

|

y |

|

x |

|

y |

|

X |

|

Y | ||||||||

|

I |

72° 56 00 |

0 |

72° 56 00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

78,74 |

+ |

50,37 |

|

|

|

|

|

129° 39 00 |

ЮВ |

50° 21 00 |

77,85 |

– |

49,68 |

+ |

59,94 |

|

0 |

|

0 |

– |

49,68 |

+ |

59,94 |

|

|

|

|

|

II |

36° 57 00 |

0 |

36° 57 00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

29,06 |

+ |

110,31 |

|

|

|

|

|

272° 42 00 |

СЗ |

87° 18 00 |

79,14 |

+ |

3,73 |

– |

79,02 |

|

0 |

|

0 |

+ |

3,73 |

– |

79,02 |

|

|

|

|

|

III |

70° 07 00 |

0 |

70° 07 00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

32,79 |

+ |

31,29 |

|

|

|

|

|

22° 34 00 |

СВ |

22° 34 00 |

49,76 |

+ |

45,95 |

+ |

19,08 |

|

0 |

|

0 |

+ |

45,95 |

+ |

19,08 |

|

|

|

|

|

I |

72° 56 00 |

0 |

72° 56 00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

78,74 |

+ |

50,37 |

Заключительным контролем правильности высотной увязки хода является:

в

замкнутом ходе в результате вычислений

должна быть повторно получена отметка

начальной точки

![]() ;

;

в

разомкнутом ходе – отметка конечной

точки хода

![]() .

.

После определения отметок точек тахеометрического хода непосредственно в полевом журнале (ведомости реечных точек) вычисляют их отметки, алгебраически прибавляя к отметке станции превышения соответствующих реечных точек.

Топографические планы и ЦММ составляют в одной и той же государственной или условной системе координат.

Топографические планы ориентируют по сторонам света (север вверх, восток – справа). Координатную сетку разбивают на стандартном чертежном листе с помощью линейки Дробышева со стороной квадрата 10 см.

Правильность разбивки проверяют проведением и сравнением двух диагоналей. Линии сетки по осям координат оцифровывают в зависимости от масштаба съемки. По координатам наносят на план пункты геодезических сетей, вершины тахеометрического хода и проверяют правильность нанесения точек съемочного обоснования и расстояния между ними. Справа от съемочных точек записывают дробь: в числителе – порядковый номер съемочной точки римскими цифрами, в знаменателе – отметка точки с точностью до 1 см.

38

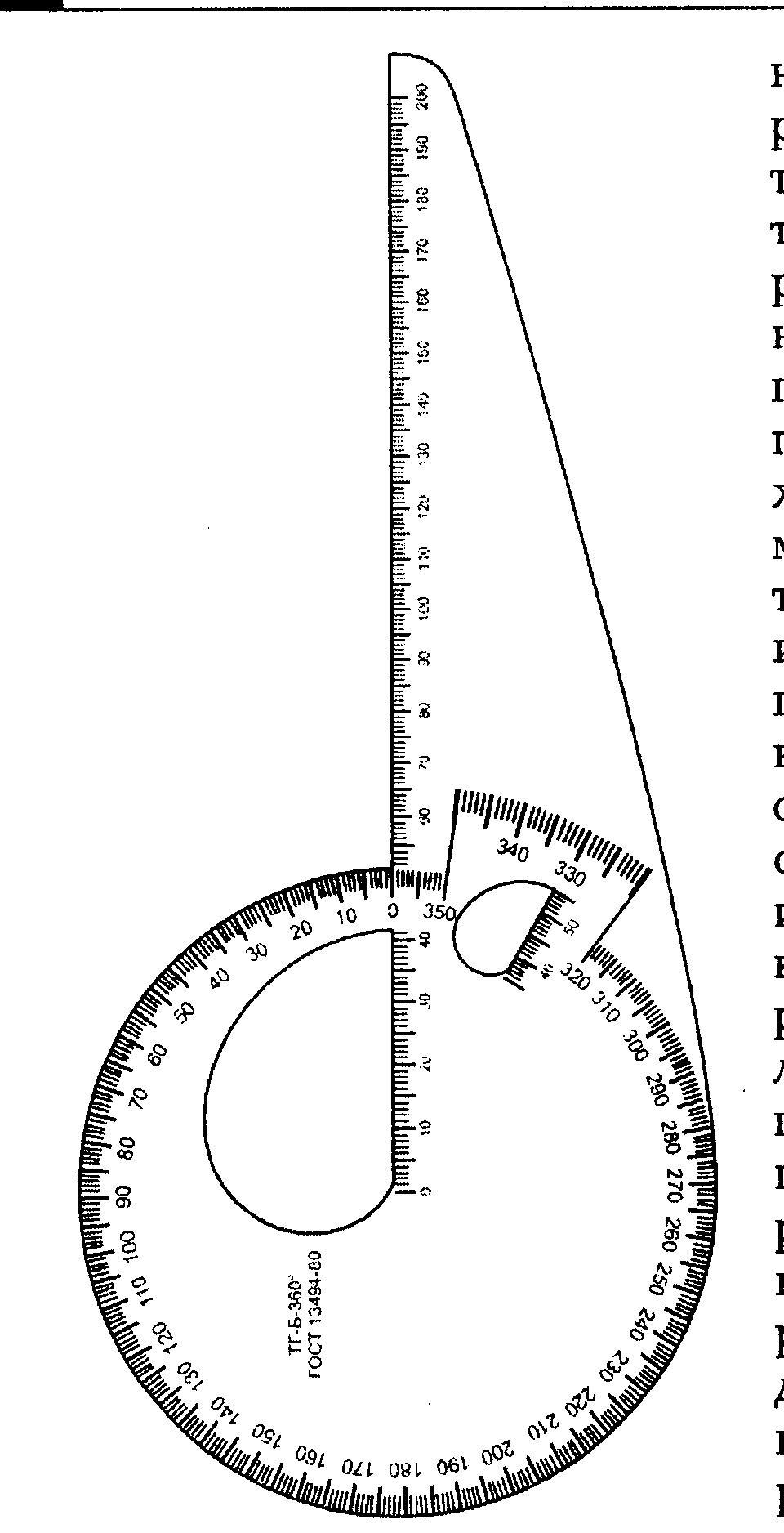

Рис. 14. Тахеометрический транспортир (тахеограф)

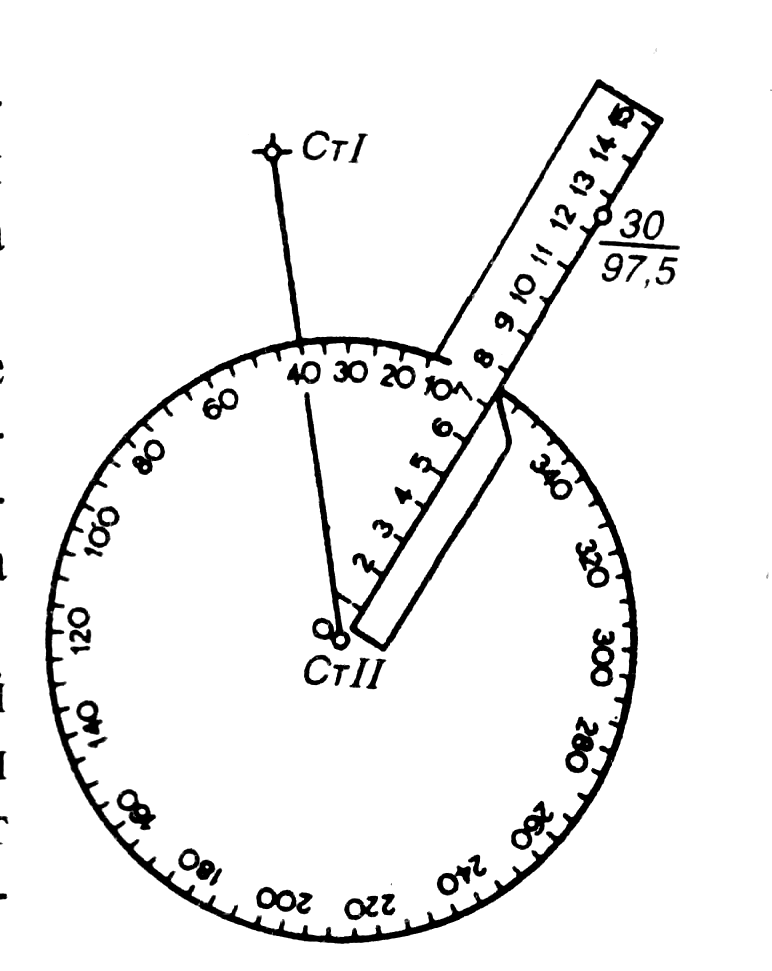

Для нанесения реечной точки центр круга тахеографа с помощью иглы совмещают со съемочной точкой (станцией) на плане. Затем совмещают отсчет по лимбу горизонтального круга на реечную точку с линией ориентирования (линией ст II – ст I, см. рис. 15). В этом случае направление нулевого радиуса градусного круга тахеографа укажет направление на реечную точку. После этого по линейке откладывают в масштабе плана полярное расстояние (горизонтальное проложение) и наносят точку на план (накалывают иглой). Каждую точку обводят кружочком и подписывают (в числителе – номер арабской цифрой, в знаменателе – отметка с точностью до 10 см, а при высоте сечения рельефа меньше 1 м – с точностью до 1 см). По абрисам и примечаниям, имеющимся в полевых журналах, вычерчивают контуры и предметы местности.

На рис. 15 представлен пример нанесения на план реечной точки. Отсчет по горизонтальному кругу на реечную точку № 30 составляет 4000, горизонтальное проложение – 125,0 м, отметка – 97,5 м, линия ориентирования – на станцию I [16].

Рис. 15. Пример нанесения реечной точки

По отметкам реечных точек, используя методы аналитического или графического интерполирования, проводят горизонтали. При этом интерполирование выполняют только по направлениям, отмеченным на абрисе стрелками. Иногда интерполирование выполняют «на глаз». Смысл интерполяции состоит в том, что линию, соединяющую две смежные реечные точки, между которыми можно вести линейную интерполяцию по высоте, разбивают на интервалы с заданной высотой сечения рельефа с нахождением планового положения точек соответствующих горизонталей.

Графически эта задача может быть решена следующим образом: лист прозрачного материала, например кальки, расчерчивают параллельными линиями с равным интервалом по высоте, т. е. создают палетку, причем каждую линию нумеруют как горизонталь (рис. 16) [16].

Палетку накладывают на план таким образом, чтобы одна из реечных точек соответствовала своей отметкой отметке на палетке. Палетку поворачивают вокруг этой точки до совмещения второй реечной точки с соответствующей отметкой палетки, как показано на рис. 16, в. Пересечение соответствующих линий палетки с прямой, соединяющей реечные точки, дает положение точек, через которые должны пройти соответствующие горизонтали. Затем переходят к интерполированию между следующими смежными точками. Полученные на плане точки с равными отметками соединяют плавными кривыми. При этом учитывают, что перегибы горизонталей должны находиться на характерных линиях рельефа, а горизонтали должны повторять очертания болот, озер и друг друга. При рисовке горизонталей должны быть проработаны все характерные особенности рельефа: вершины, котловины, седловины, склоны, хребты, лощины, водоразделы и обрывы.

Рис. 16. Графическое интерполирование горизонталей:

а – две соседние реечные точки в плане; б – палетка на листе прозрачной кальки; в – интерполяция высот с помощью палетки

Если возникает необходимость изображения рельефа отдельных участков местности более подробно, то наносят полугоризонтали пунктирными линиями. Для облегчения восприятия рельефа и определения отметок точек на плане каждая пятая (если принятая высота сечения – целое число) или каждая четвертая горизонталь (если высота сечения – дробное число) проводится утолщенной (удвоенной толщины). В разрыве таких горизонталей подписывают их отметки в целых метрах с основанием цифр в сторону понижения ската. В местах, где могут возникнуть затруднения в чтении рельефа, ставят бергштрихи. У характерных точек рельефа (вершина холма, дно котловины или седловины, урезы воды рек, ручьев и водоемов) на плане подписывают их отметки.

Составленный в карандаше план сличают с местностью и при необходимости выполняют контрольные измерения. Откорректированный топографический план вычерчивают тушью в соответствии с требованиями [14]. Для удобства чтения рельефа на планах в масштабах 1 : 5000 и 1 : 2000 подписывают не менее 10 отметок на каждый квадратный дециметр. При съемке в более крупных масштабах подписывают отметки всех реечных точек.

В настоящее время имеется большое количество разнообразных программных комплексов, позволяющих уменьшить затраты времени, а также повысить точность камеральных работ. Перечислим программы, позволяющие построить горизонтали с использованием аналитической интерполяции: Surfer, Land Desktop, Pythagoras, Civil, GeoniCS, Credo, Topocad и др. Принцип построения горизонталей в них схож. Примеры применения некоторых из них приведены в [3].