Сборник докладов ИСИ 2015

.pdfпредпочтения разных людей. Продолжается поиск средств оригинальной выразительности объектов ландшафтной архитектуры.

Цель работы – выявление основных тенденций в развитии ландшафтной архитектуры. Для достижения цели необходимо решить следующе задачи: определить типологию

тенденций в ландшафтной архитектуре, найти новые возможные пути и средства выразительности в создании искусственных ландшафтов (наземное пространство, включающее все присущие ему природные и антропогенные компоненты).

В некоторых работах авторы актуализируют проблемы существования природных форм в структуре урбанизированной (урбанизация – процесс повышения роли городов в развитии общества) среды современного города, рассматривают вопросы организации малого сада, как одного из приоритетных направлений в современном садовом искусстве [1].

Мемориально-ландшафтные комплексы, занимают особое место в парковой типологии. Они отличаются приемами организации объемно-пространственной композиции, а также значением данных парков в истории и культуре современного общества [2].

Этнографический фактор в ландшафтной архитектуре служит символом благополучия и процветания, стимулирует к самосовершенствованию интеллектуального и художественного уровня населения согласно законам природы [3]. Развитие ландшафтной архитектуры позволяет также решить ряд задач, не связанных с ней напрямую: организация рекреационного освоения лесов, формирование системы экологически устойчивого развития [4-5]. Василенко Н.А. проводит исследование ландшафта — природного средства восстановления и оздоровления населения, источника натурального питания, энергетического обеспечения людей, ибо проблема находится на критической стадии [6].

Можно рассмотреть эволюцию содержания ландшафтной архитектуры с момента ее отделения в самостоятельную область деятельности до наших дней, выявить ее переломные моменты в истории, тем самым понять причины возникновения ландшафтной архитектуры, как науки [7]. Обзор развития садово-паркового искусства и творчества ярких ландшафтных архитекторов в США, Франции, Англии, Германии приводится на примерах объектов, созданных в конце XX – начале XXI веков, выявляются общие композиционные приемы [8].

В одной из рассмотренных статей предлагается классификация озеленений: они могут быть общего, ограниченного пользования и специального назначения. Также статья содержит необходимые для данной работы типы и правила озеленения [9].

Например, существует шесть типов садов в Китае: в роскошных дворцах; в имперских могилах; в храмах; сады естественных пейзажей; внутренние сады; сады ученых или литературные сады [10]. Традиционные методы организации пейзажа в России объединены с принципами и этапами развития европейской и мировой ландшафтной архитектуры. Мировой пейзаж, работающий в садовой архитектуре, ощутимо воздействует на изменяющиеся запросы времени.

Архитектура крупного города «поглощает» горожанина. Чувство защищенности, уюта, очарования и комфорта возникает в благоустроенной городской среде. Проблема формирования городской среды и непосредственного окружения человека в настоящее время является одной из наиболее актуальных. Как решить ее, прежде всего, архитектурными средствами? Эта среда, как правило, искусственного происхождения, и природа участвует в ней наравне с произведениями искусства и деталями инженерного благоустройства: это синтез архитектурных и растительных форм. Водоемы, фонтаны, скульптура, малые архитектурные формы активно участвуют в формировании городской среды [11]. Широко используются так называемые «зеленые крыши». Ландшафтное обустройство кровли, балконов или даже объектов, находящихся невысоко от земли, позволяет озеленить и благоустроить территории, которые имеются в городах в большом количестве [12].

181

Живые изгороди. Живые стены придают каждому саду неповторимую индивидуальность, создают уютные уголки в саду, защищают от шума, пыли и любопытных взглядов, маскируют хозяйственные постройки и неприглядные места участка. При ландшафтном проектировании особое место уделяется воде. Любой декоративный водоем становится прекрасным украшением приусадебного участка и всегда вызывает приятные ощущения и радует своим видом, будь то причудливо извивающийся ручей или шумящий каскад, водопад, низвергающийся с высокой скалы, маленький источник, бьющий из мельничного жернова или роскошный фонтан.

Важная информация содержится в англоязычных статьях. Например, исследуется вопрос генеалогической связи между традиционным и современным в архитектуре Японии [13]. Обладая уникальными свойствами и являясь единственным элементом на Земле, который может существовать во всех трех агрегатных состояниях (твердом, жидком и газообразном), вода становится одним из самых креативных и востребованных природных элементов в современной архитектурно-ландшафтной практике. А в соединении с современными технологиями «архитектура воды» получает сегодня новые направления развития. В данной статье вода рассмотрена: как эмоционально-эстетическая форма; как «конструктивный» материал; как среда обитания [14].

Результаты. Основными тенденциями развития ландшафтной архитектуры являются: разработка озелененных территорий специального назначения, создание транспортных и инженерных коммуникаций в природной и городской среде, возврат к традициям прошлых эпох, создание благоустроенных внутренних дворов-патио, «зеленых крыш», применение топиарного искусства и эфемерид в садово-парковом строительстве, дополнение искусственного ландшафта природными элементами, создание мини-парков, экологизация садово-паркового искусства (идея сохранения естественности паркового ландшафта). Широко применяются озелененные внутренние дворы, оформленные по принципу патио, стриженные формы используются как в обширных парках, так и в небольших по площади, садовые эфемериды наиболее актуальны в зимнее время.

Выводы. В настоящее время основные тенденции развития ландшафтной архитектуры заключаются в доминирующей экологизации различных форм организации жизненного пространства людей и его гармонизации с окружающей средой.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Михайленко А.В. Ландшафтная архитектура в организации транспортных потоков города // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. Т. 4. № 1 (42). С. 141-178.

2.Коляда К.Е. Мемориально-ландшафтный комплекс как объект истории и художественной культуры // Вестник Челябинского гос. педагогического университета. 2011. № 3. С. 75-86.

3.Юсупова А.А. Пути применения этнографического декора в ландшафтной архитектуре // Региональные архитектурно-художественные школы. 2012. № 1. С. 160-177.

4.Сериков М.Т. Основы организации рекреационного освоения лесов // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2013. № 4. С. 109-116.

5.Михно В.Б. Ландшафтное планирование как фактор экологически устойчивого развития // Вестник Воронежского госуниверситета. Серия: География. Геоэкология. 2006. № 2. С. 56-64.

6.Василенко Н.А. Ландшафт как системообразующий фактор в градостроительстве // Градостроительство. 2010. № 4. С. 51-60.

7.Унагаева Н.А. Эволюция содержания ландшафтной архитектуры как самостоятельной творческой деятельности (зарубежный опыт) // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2006. № 9. С. 60-69.

8.Дормидонтова В.В. Минимализм в садово-парковом искусстве // Архитектон: известия вузов. 2012. № 38. С. 78-85.

182

9. Система озеленения населенных пунктов [Электронный ресурс]. URL: http://rusbuildrealty.ru/books/gradostroitelstvo-planirovka-naselennyh-punktov/67.html (дата обращения: 02.12.2014).

10.Kruglyak V.V., Wang H. Landscape gardening architecture in Russia and China as the part of world culture. 5 p.

11.Авксентьева Т.В. «Архитектура воды» в городе Альметьевске // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2014. № 1 (27). С. 36-42.

12.Павлов С.Я., Макаревич C.В. Ландшафтное обустройство крыш общественных и жилых зданий // НОЦ "Возобновляемые виды энергии и установки на их основе". СПбГПУ. 2014. С. 166-169. 13.Kazuaki S. Floating in air and on water. Japanese architecture: tradition and imaginationю. 7 p.

14.Рубан Л.И. Новые направления использования воды в архитектурно-ландшафтной практике современности // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ, 2014. С. 10-16.

УДК 332.37:332.54

В.Л. Богданов, И.В. Мошков Санкт-Петербургский государственный университет В.В. Терлеев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Введение. Эффективность экономических методов управления земельными ресурсами заключается в применении стоимостных показателей, направленных на создание условий для рационального использования земель. К таким показателям относится кадастровая стоимость земель, размер арендной платы земельный налог, компенсационные выплаты при изъятии земельных участков и др. Экономическими мерами регулируют земельные отношения с учетом экономических интересов собственников земель, землевладельцев и землепользователей [2, 6].

Актуальность данной работы заключается в том, что в ней рассматриваются особые экономические подходы к управлению землепользованием на нефтегазовых территориях Ханты-Мансийского Автономного округа (ХМАО).

Цель работы – выявить механизм управления землепользованием на землях промышленности и иного специального назначения, на которых производится добыча нефти.

Задачи исследований состояли в следующем:

1)изучить зависимость кадастровой стоимости земель от запасов нефти, количества участков нефте- и газодобычи, а так же от уровня развития инфраструктуры [3];

2)выявить механизм формирования арендных ставок и арендной платы за землю [5];

3)изучить особенности начисления налогов за землепользованием на землях промышленности и иного специального назначения [4].

Результаты. В Ханты-Мансийском Автономном округе насчитывается 9 муниципальных округов: в 7 из них (Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Октябрьском, Кондинском, Советском) производится добыча нефти; в других 2-х районах территория освоена незначительно. Всего зарегистрировано 153591 участков категории земель промышленности и иного специального назначения, которые зарезервированы под нефтяной промысел, добычу полезных ископаемых и развития инфраструктуры. Самое большое количество участков земель промышленности и иного специального назначения находится в следующих муниципальных районах: Сургутском – 27%, Советском – 11,13%, Кондинском – 10,87%, Белоярском – 0,57%, Нижневартовском –

183

10,20%, Нефтеюганском – 10,06%, Березовском – 8,14%, Октябрьском – 6,90%; незначительное количество участков находится в Ханты-Мансийском муниципальном районе – 5,09%.

Общая кадастровая стоимость всех участков земель промышленности составляет 15,503 млрд. руб. Кадастровая стоимость земель в районах зависит от запасов нефти, количества участков нефте- и газодобычи, а также от уровня развития инфраструктуры. Наиболее высокая величина кадастровой стоимости земельных участков отмечается в пяти муниципальных районах: в Сургутском – 5,412 млрд. руб.; Октябрьском – 3,992 млрд. руб.; Нижневартовском – 2,437 млрд. руб.; Нефтеюганском – 1,52 млрд. руб.; ХантыМансийском – 957 млн. руб. В муниципальных районах, в которых слаборазвита добыча нефти, кадастровая стоимость земель промышленности и иного специального назначения составляет: в Советском – 802,7 млн. руб., а в Кондинском – 365,9 млн. руб. В Белоярском и Березовском муниципальных районах, где нефть не добывается, кадастровая стоимость земель более низкая – 7,9 и 5,8 млн. руб., соответственно.

Департаментом «Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу по результатам государственной кадастровой оценке земель все земельные участки категории земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения классифицированы по 6 группам в зависимости от вида разрешённого использования. Четвёртая группа включает в себя земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления горного отвода и утверждения проекта рекультивации земель ранее отработанных земель. Цена на эти участки значительно ниже цен в других группах. Это явление можно объяснить стремлением властей к стимуляции развития нефтегазодобывающей промышленности посредством максимального сокращения расходов на налоги.

До 1 марта 2015 арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, устанавливалась за 1 га земельного участка в зависимости от вида использования земельного участка и его местоположения, а также от принадлежности к той или иной ценовой зоне. После этой даты субъекты Российской Федерации обязаны установить ставки арендной платы за земельные участки, используемые для целей недропользования, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков.

Согласно Постановлению правительства ХМАО от 17 апреля 2015 №107-п в муниципальных районах установлены следующие размеры арендных ставок: в Нижневартовском – 0,93%; в Ханты-Мансийском – 1,79%; в Нефтеюганском – 1,89%; в Октябрьском – 1,3%; в Сургутском – 1,01%; в Кондинском, Белоярском и Березовском – 2,0% от кадастровой стоимости земельного участка.

Расчет арендной платы производится по формуле: АП = (КС·АС)/100,

где АП – сумма аренды, руб.; КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.; АС – арендная ставка, % [1].

Налоговая ставка на землю устанавливается представительными органами муниципальных образований. В основу экономического обоснования налоговой ставки положены принципы, учитывающие сложные природно-климатические условия, наличие огромных малоосвоенных и малозаселенных территорий, требующих повышенных затрат на освоение земельных участков, экологические проблемы в большинстве промышленных районов [4].

В условиях использования земель, находящихся в государственный собственности, арендаторы (недропользователи) не уплачивают налог на землю. В случаях, когда недропользователи владеют землей на правах собственности, постановлением правительства ХМАО для них установлены следующие ставки земельного налога в муниципальных

184

районах округа: в Нижневартовском – 0.5%; в Ханты-Мансийском – 1,0%; в Нефтеюганском, Сургутском, Березовском, Октябрьском, Белоярском, Кондинском и Советском – 1.5%.

В Ханты-Мансийском и Нижневартовском муниципальных районах органами местного самоуправления было принято решение о снижении ставки земельного налога для уменьшения налоговой нагрузки на землепользователя. В Ханты-Мансийском районе она составила 1%, в Нижневартовском районе была принята ставка 0,5%. Это решение связано с наличием огромных неосвоенных территорий в восточной части, а также – с высокой степенью выработанности начально-извлекаемых запасов крупнейших месторождений. На данное решение существенное влияние оказала низкая степень освоенности части нового (дата начала разработки 1999г.) перспективного участка Приобского месторождения, находящегося на правом берегу р. Оби. Для остальных районов местные законодатели приняли решение об утверждении ставки равной 1.5% от кадастровой стоимости земель участка.

Расчет налоговых начислений в муниципальные районы проводится по формуле:

НН = (НС·КС)/100,

где НН – налоговые начисления, руб.; НС – налоговая ставка; КС – кадастровая стоимость, руб. Сургутский муниципальный район лидирует в объеме налоговых начислений. В 2013 г.

они составили 81млн. 193 тыс. руб., это обусловлено как предельной налоговой ставкой 1,5%, так и вышесреднего по округу значением среднего уровня кадастровой стоимостью земель промышленности и иного специального назначения, но в первую очередь, – самым большим количеством участков – 41485 на территории района. Муниципальные районы Белоярский, Березовский наименее освоены и представляют слабые экономические перспективы для недропользователей. Суммарное значение налоговых начислений в ХМАО в 2013 г. составляет 203 млн. 392 тыс. руб. Доля от суммарного показателя Сургутского района составляет – 39,92%, Октябрьского – 29,45%; Нефтеюганского – 11,22%; Нижневартовского – 5,99%; Советского – 5,92%; Ханты-Мансийского – 4,71%; Кондинского

– 2,70%; Белоярского – 0,06%; Березовского – 0,04%.

Выводы. Кадастровая стоимость земель в ХМАО зависит от запасов нефти на участке от количества участков нефте- и газодобычи, а также от уровня развития инфраструктуры. Установление ставки арендной платы за земельные участки, используемые для целей недропользования, в ХМАО основано на оценке кадастровой стоимости земельных участков. Ставка земельного налога является регулятором эффективности использования земель. Размер ставки земельного налога местные органы власти в ХМАО снижают на земли неосвоенных территорий.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Постановление правительства ХМАО-Югры от 17 апреля 2015 №107-п.

2.Гарманов В.В., Носов С.И., Осипов А.Г., Богданов В.Л. Научно-методические основы экологоэкономической оптимизации сельскохозяйственного землепользования // Журнал «Экономика природопользования». – 2015, №3. – C. 43-59.

3.Баденко В.Л., Гарманов В.В., Иванов Д.А., Савченко А.Н., Топаж А.Г. Перспективы использования динамических моделей агроэкосистем в задачах средне- и долгосрочного планирования сельскохозяйственного производства и землеустройства // РАСН. – 2015. – № 1-2. – С. 72-76.

4.Гарманов В.В., Богданов В.Л. Информационное обеспечение платности землепользования сельскохозяйственного назначения // Журнал «Науки о Земле», РУДН. – 2015. – № 1. – С. 63-71.

5.Гарманов В.В., Куценко В.М., Осипов Г.К., Трипольникова Д.В., Носов С.И. Опыт актуализации базовых ставок арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной

собственности Санкт-Петербурга по материалам государственной кадастровой оценки земель // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2014. – № 10(118). – С. 51-60.

6. Arefiev N., Garmanov V., Bogdanov V., Ryabov Y., Terleev V., Badenko V. A Market Approach to the Evaluation of the Ecological-Economic Damage Dealt to the Urban Lands // Procedia Engineering. – 2015. – N 117. – P. 26-31.

185

УДК 332.28

Б.В. Заварин, А.Н. Аслаханов Санкт-Петербургский государственный аграрный университет В.В. Терлеев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Введение. Актуальность обоснования использования рекультивированных земель обусловлена необходимостью оценки ожидаемой выгоды от затрат на мероприятия по восстановлению нарушенных земель. Обоснование экономической целесообразности использования земель, подвергшихся или потенциально подверженных воздействию негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, выполняется путем сопоставления затрат на устранение негативных последствий этих отрицательных явлений и ожидаемых выгод (получения потенциального чистого дохода) от реализации природно-восстановительных и природоохранных мероприятий [2, 6].

Цель работы – определить экономические критерии для обоснования направления использования рекультивированных земель.

Причины нарушения земель сельскохозяйственного назначения логично объединить в две группы:

1)природные: подтопление, переувлажнение, заболачивание; деградация (кислые, засоленные, солонцеватые и др.); эрозия (ветровая, водная, совместная); зарастание древесно-кустарниковой растительностью (ДКР); закочкаривание;

2)антропогенные

2а) размещение карьеров местных строительных материалов (МСМ), карьеров открытой добычи полезных ископаемых (ОДПИ), торфоразработок;

2б) размещение отвалов промышленных отходов (ПО), отвалов вскрышных пород (ВП), свалок твердых бытовых отходов (ТБО);

2в) загрязнение радионуклидами и тяжелыми металлами, химическими веществами (ядохимикатами, пестицидами, отходами горнодобывающей промышленности и др.), стоками животноводческих объектов (СЖО).

Стоимость работ по рекультивации земель зависит от направления рекультивации: под сельскохозяйственные угодья, лесонасаждения, рекреационное использование (искусственные водоемы), гоночные трассы, тренировочные полигоны и др. Анализ литературы и проектов по рекультивации нарушенных земель показывает: в большинстве примеров только сельскохозяйственные земли, подвергнутые воздействию негативных природных факторов, могут быть восстановлены в сельскохозяйственные угодья [1, 3, 7-10].

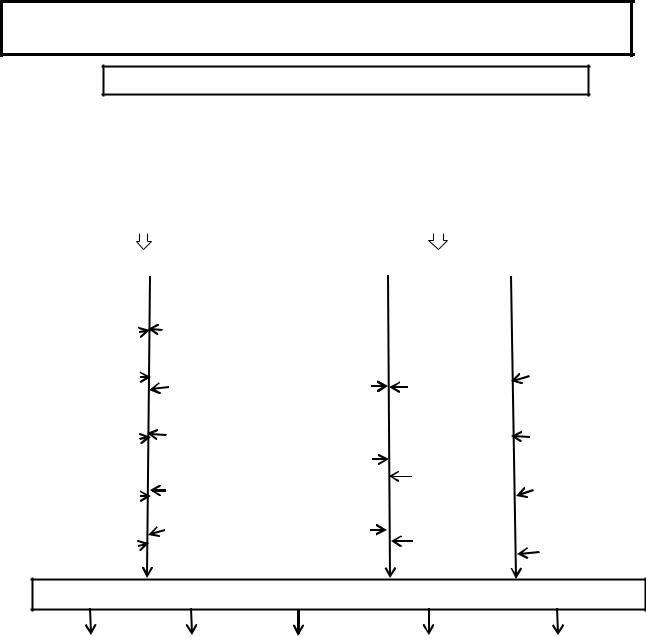

Учитывая имеющиеся рекомендации по устранению последствий негативного природного и антропогенного воздействия на сельскохозяйственные землепользования, для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства считаем целесообразным придерживаться системы оценки эффективности использования рекультивированных земель, отраженной на рис. 1.

Результаты. Для определения направления освоения рекультивированных земель предлагается использовать следующие критерии.

1. При освоении рекультивированных земель в качестве сельскохозяйственных угодий должна быть обеспечена экономическая эффективность (наряду с достижением экологического и социального эффекта). В качестве критерия экономической эффективности может быть использован нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

186

Критерием экологической эффективности можно рассматривать нормализацию экологической ситуации и стабилизацию показателей, характеризующих плодородие почв сельскохозяйственных угодий. Показателем социальной эффективности является улучшение условий жизни и труда населения, улучшение условий ведения личного подсобного хозяйства [4, 5].

2. При освоении рекультивированных земель под лесные насаждения можно ограничиться эколого-социальным эффектом.

1.Цель – обосновать экономически оптимальный вариант использования нарушенного

врезультате природного и антропогенного воздействия, землепользования

2.З а д а ч и:

2.1. Минимизиро- |

|

|

2.2. Максимизи- |

|

|

2.3. Обеспечить |

|

|

|

2.4. Обеспечить |

|

||||||||||||||

|

|

ровать |

|

чистый |

|

|

стабилизацию |

|

|

|

воспроизводство |

|

|||||||||||||

вать капвложения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

доход |

|

|

от |

|

|

экологической |

|

|

|

плодородия |

|

||||||||||||

в рекультивацию |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

использ. земель |

|

|

|

ситуации |

|

|

|

|

|

|

земель |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Природное воздействие |

|

|

|

|

|

|

Антропогенное воздействие |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Земли сельскохозяйственного назначения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

Подтопле- |

|

|

Эрозия |

|

|

Карьеры |

|

|

|

Отвалы |

|

|

|

|

Загрязнение |

|

||||||||

|

ние |

|

|

почв |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Радионукли- |

|

|

|

Переувлаж- |

|

|

Зараста- |

|

|

Карьеры |

|

|

|

Отвалы |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

дами |

|

|||||||||||

|

нение |

|

|

ние ДКР |

|

|

|

|

|

ПО |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

МСМ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тяжелыми |

|

|

|

Заболачи- |

|

|

Закочка- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

металлами |

|

|||||

|

вание |

|

|

ривание |

|

|

Карьеры |

|

|

|

Отвалы |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ОДПИ |

|

|

|

ВП |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

Солонце- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Закисление |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Химическое |

|

||||

|

|

|

ватость |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Торфо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Засоление |

|

|

|

Опусты- |

|

|

разрабо- |

|

|

|

Свалки |

|

|

|

|

|

Загрязне- |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ТБО |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

нивание |

|

|

тки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ние СЖО |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Экономическая эффективность направления рекультивации (восстановления) земель

Сельскохо- |

|

Лесонаса- |

|

Рекреация |

|

|

|

|

|

|

|

Учебно-трениро- |

|

Консервация |

|||

зяйственные |

|

ждения |

|

(искусствен- |

|

вочные и спор- |

|

и перевод в |

угодья |

|

|

|

ные водоемы) |

|

тивные объекты |

|

земли запаса |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1. Структура экономического обоснования использования нарушенных земель сельскохозяйственного назначения

187

3.При рекреационном направлении освоения рекультивированных земель возможны различные варианты оценки эффективности: а) экономическая эффективность использования территории для организованного отдыха и туризма наряду с получением экологического и социального эффекта; б) экологическая и социальная эффективность при использовании территории под прочие объекты рекреации.

4.При создании учебно-тренировочных и спортивных объектов на рекультивированных землях можно ожидать достаточной экономической эффективности при обеспечении экологического и социального эффекта.

5.Рекультивация наиболее тяжелых нарушений и загрязнений земель направлена на устранение негативных последствий, консервацию и перевод в земли запаса. В этом случае оценка эффективности может быть ограничена выявлением незначительного экологического

исоциального эффекта.

Вывод. Поскольку концепция устойчивого развития отечественного сельского хозяйства ориентирована преимущественно на ликвидацию уже причиненного ущерба земельным ресурсам, а не на его предотвращение, то при выполнении мероприятий в соответствии с этой концепцией рост экономической эффективности землепользования маловероятен. Таким образом, в рамках данной концепции требуется соответствующая корректировка методики оценки экономической эффективности восстановления нарушенных земель и, прежде всего, – в части определения затрат на сохранение и воспроизводство плодородия почв.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арефьев Н.В., |

Гарманов В.В., |

Осипов А.Г., Трушников В.Е. |

Ландшафтно-экологическое |

районирование |

и мониторинг |

земель Ленинградской области |

// Горный информационно- |

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2013. – №11. – C. 303-311.

2.Баденко В.Л., Гарманов В.В., Иванов Д.А., Савченко А.Н., Топаж А.Г. Перспективы использования динамических моделей агроэкосистем в задачах средне- и долгосрочного планирования сельскохозяйственного производства и землеустройства // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2015. – № 1-2. – C. 72-76.

3.Богданов В.Л., Гарманов В.В., Тимофеева Ю.Р., Терлеев В.В., Баденко В.Л. Динамика нарушенных земель и качественного состава хвостов на горно-обогатительном комбинате // В Сб. докл. молодеж. научно-практич. конф. в рамках XLIII Недели науки СПбПУ. – 2014. – C. 34-36.

4.Гарманов В.В., Баденко В.Л., Трушников В.Е. Оценка арендной платы земли в проектах землеустройства // Горный информационно-аналитический бюллетень (Научно-технический журнал) ГИАБ. – 2013. – №8. – С. 225-231.

5.Гарманов В.В., Носов С.И., Осипов А.Г., Богданов В.Л. Научно-методические основы экологоэкономической оптимизации сельскохозяйственного землепользования // Экономика природопользования. – 2015. – №3. – C. 43-59.

6.Сулин М.А., Шишов Д.А. Основы земельных отношений и землеустройства. СПб.: «Проспект Науки», 2015. – 320 с.

7.Шишов Д.А., Заварин Б.В. Проблемы новой государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации // В сб. Инновации – основа модернизации АПК. Международный агропромышленный конгресс: материалы для обсуждения. Северо-Западный региональный научный центр РАСХН, СПбГАУ. – СПб., 2012. – С. 75-76.

8.Шишов Д.А., Ревнова М.Б. Правовая основа государственного управления земельными ресурсами на современном этапе // Правовая политика и правовая жизнь. – 2004. – №3. – С. 42-49.

9. Шишов Д.А. Экологические особенности использования и охраны земельных ресурсов // Экономический вестник. – 2003. – №9. – С. 165-166.

10. Arefiev N., Garmanov V., Bogdanov V., Ryabov Y., Terleev V., Badenko V. A Market Approach to the Evaluation of the Ecological-Economic Damage Dealt to the Urban Lands // Procedia Engineering. – 2015. – N 117. – P. 26-31.

188

УДК 332.368.

Д.А. Шишов, Г.Б. Стрекулев Санкт-Петербургский государственный аграрный университет В.В. Терлеев

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В СИСТЕМЕ КОНЦЕПЦИИ ОХРАНЫ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ПРИМЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Введение. Наряду с искусственной девальвацией как землеустройства в целом, так и отдельных землеустроительных действий, концепция мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства и т.д. является краеугольным камнем в системе формирования эффективных общественных отношений в сфере использования земельных ресурсов как национального достояния и пространственного базиса народов, проживающих на соответствующих территориях [1, 4, 6, 8-10].

Цель работы – отобразить содержание современного землеустройства в отношении охраны земель от воздействия негативных факторов.

Исходя из анализа современного законодательства, деятельность землеустроительных органов, помимо разработки сельскохозяйственных регламентов, действующих в границах территориальных зон сельскохозяйственного назначения, при необходимости могут осуществлять определенные законодательством действия в границах территорий субъектов Российской Федерации, территорий муниципальных образований, территорий населенных пунктов, а также их частей. Одной из важнейших задач землеустроительной деятельности является рационализация землепользования на эколого-ландшафтной основе. Исходя из этого, в качестве объектов землеустройства должны выбираться эколого-неблагоприятные ландшафты, представленные на многих территориях.

Основой методологии экологической рационализации землепользования служит функционирование земель в качестве природно-техногенного комплекса и объекта экологоэкономических отношений. Центральным звеном экологической рационализации землепользования является формирование и поддержание параметров экологического каркаса территории, а также проводимая на этой основе оценка состояния используемых земель и ландшафтно-экологических условий [2, 3, 7].

Результаты. Анализ современных подходов по организации использования земельных ресурсов показал, что имеющиеся разработки по учету природно-экологических условий земель не в полной мере отвечают требованиям обеспечения экологически безопасного землепользования, т.к. основываются на отдельных их составляющих; однако состояние ландшафта-угодья (его природно-ресурсного потенциала) определяется всей совокупностью основных компонентов или свойств земель [5]. Комплексное решение данной проблемы может быть получено применением ландшафтно-экологического подхода к системе мониторинга земель, а также – разработкой проектных предложений по совершенствованию рациональной и эффективной системы землепользования в землеустроительном аспекте.

Изучение экологического состояния земель и структуры агроландшафтов позволяет получить объективную характеристику существующего природного фона, а также оценить степень антропогенной преобразованности территорий. Это позволяет выявить негативные процессы (природный, антропогенный или природно-антропогенный) и обосновать экологоэкономическую систему мероприятий по улучшению свойств земель.

189

Для обеспечения экономико-экологического мониторинга, полной и объективной оценки ландшафтно-экологических условий использования нарушенных земель, необходим принципиально новый подход к комплексному учету агроэкологических, ландшафтных, экологических условий территорий с созданием ландшафтно-экологической информационной базы, обеспечивающей систему землеустроительных действий, которые предопределяют эффективные формы землепользования. Одновременно такой подход к экономико-экологической оценке территорий может выступать в качестве перманентной формы исследования и отражать ландшафтную, эколого-ресурсную и целевую графическую информацию о территориях, что создает предпосылки обработки значительных массивов информации, координации и унификации данных, и служить инструментом экологической рационализации землепользования при разработке прогнозов, схем и проектов землеустройства [11-13].

Экологическая оптимизация землепользования, комплексный учет ландшафтноэкологических свойств нарушенных земель, регламентация режимов землепользования должны, несомненно, быть основаны на ландшафтно-экологическом зонировании, которое при рационализации землепользования (в том числе – по отношению к землям сельскохозяйственного использования) на основе ландшафтно-экологического подхода (адаптивная системно-многофакторная модель) должно объективно обеспечить снижение непроизводительных затрат и подготовить землеустроительную основу устойчивости территорий. Это, в свою очередь, призвано обеспечить стабилизацию природного равновесия, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, оптимизацию состава земель разного функционального назначения в схемах и проектах землеустройства [14, 15].

Выводы. Одним из ключевых решений поставленных задач является повышение роли землеустройства как государственного мероприятия, определяющего и регулирующего земельные отношения. В современных условиях землеустройство представляет сложное экономико-правовое явление, направленное на решение многомерных задач государственной земельной политики. Исходя из этого, представляется возможным выделить ряд положений, определяющих сущность землеустройства на экологически неблагоприятных территориях.

Землеустройство загрязненных территорий должно осуществляться на всех территориальных уровнях: на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (при распределении земельных ресурсов между различными отраслями в целях планирования, организации и контроля их использования).

Первоочередное решение задач восстановления нарушенных земель (ликвидация и предотвращение загрязнения), создание эколого-экономического равновесия в хозяйственном использовании территорий, формирование экологически стабильного землепользования.

Объект землеустройства должен рассматриваться как эколого-хозяйственная система определенного уровня со свойственным ей техногенно-измененным природным динамическим комплексом.

В процессе дальнейшего хозяйственного использования загрязненных территорий должен осуществляться постоянный мониторинг и контроль состояния и использования загрязненных земель.

Ликвидация негативных последствий техногенного воздействия (загрязнения) должна обеспечивать как интересы общества, так и отдельных субъектов хозяйствования. Улучшение экологического состояния одной территории не должно ухудшать экологическое состояние другой.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арефьев Н.В., |

Гарманов В.В., |

Осипов А.Г., Трушников В.Е. |

Ландшафтно-экологическое |

районирование |

и мониторинг |

земель Ленинградской области |

// Горный информационно- |

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2013. – №11. – С. 303-311.

190