Ответы / 10-12

.docx2.2. Моделирование процессов генерации углеводородов. 10. Кинематические модели.

Уравнение Аррениуса: k = A exp (-Ea/RT)

k – константа скорости реакции, связанная с изменением концентрации исходного вещества во времени

А – частотный фактор (108 - 1018 s-1 )

Еа – энергия активации (40 - 80 kcal/mol)

R – универсальная газовая постоянная

Равна работе расширения одного моля идеального газа в изобарном процессе при увеличении температуры на 1 К.

Единицы измерения: Дж ⁄ (моль∙К)

Т – температура в градусах Кельвина

Энергия активации

Для того, чтобы молекулы А и Б прореагировали между собой, они должны сначала столкнуться. Причем столкновение должно быть достаточно энергичным. Энергия, запасенная в молекулах А и Б, должна быть больше какой-то определенной величины – иначе они просто отталкиваются друг от друга, не вступая в реакцию. Если же энергия столкновения достаточна, образуется продукт В.

Энергия активации Еа-это та дополнительная энергия (к средней энергии Е сталкивающихся частиц), которая необходима, чтобы столкновение привело к химической реакции (не путать с Еmin!!!).

Поскольку

энергия не берется "ниоткуда", при

температуре 1273 К энергия переходного

состояния вещества находится где-то в

закрашенной (желтым цветом) области

"энергичных" молекул. Разница между

этой средней энергией переходных

состояний и средней энергией исходных

молекул называется энергией активации

Еа.

Если мы повысим температуру реагирующей смеси до 2273 К, то кривая сдвигается в право по шкале энергий (и шкале скорости молекул), но разница ΔЕ=Еа сохранится. Таким образом, энергия активации Еа практически не зависит от температуры.

Кинетические модели:

A: Обстановки трансгрессии до достижения поверхности максимального затопления на карбонатной платформе (если достаточно мощная, она может быть напрямую распознаваться по аномально низким значениям акустического импеданса); лагунные и внутри-шельфовые депрессии.

B: Обстановки трансгрессии до достижения поверхности максимального затопления на внешнем шельфе. Также как органофации А, они могут быть прямо выделены и являются наверное самыми надежными отражающими горизонтами. На сейсмических профилях часто непросто различить вышележащие проградирующие дистальные лопасти тракта высокого стояния от нижележащих горизонтов конденсированного осадконакопления. Это приводит к неправильной интерпретации нефтегазоматеринских свит продельты.

C: Связанные с озерами тракта высокого стояния. Развитие озерных материнских пород на самом деле более сложное, чем в морских условиях, можно все же констатировать, что развитие относительно тонких пластов материнских пород также возможно в болотистых условиях в прибрежных равнинах.

D/E: Развиты либо за береговой линией трансгрессивного системного тракта либо в

агградирующих парасеквенциях перекрывающих отложений тракта высокого стояния моря; относительно небольшое развитие углей низкой плотности может напрямую фиксироваться на сейсмических профилях низким акустическим импендансом.

F: По существу те же обстановки, что и для органофаций D/E, разница в возрасте отложений для которых они ассоциированы. Определения по сейсмостратиграфии соответственно те же. Безотносительно ко времени формирования стратиграфическое) в направлении суши будет повышаться вероятность пересечения верхней дельты или субаэральных обстановок прибрежнойравнины.

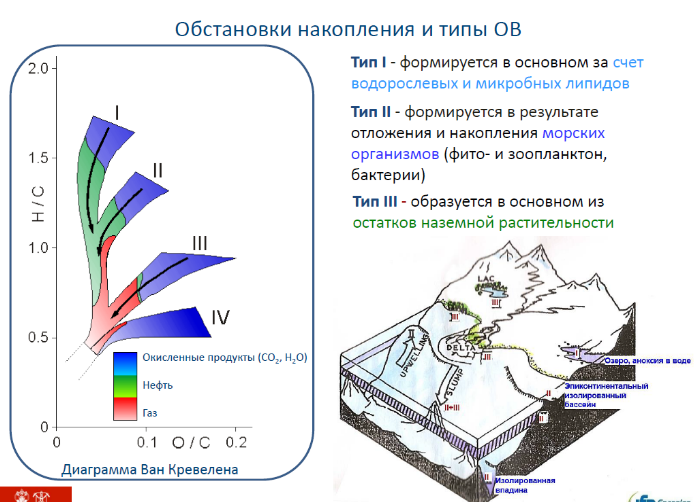

11. Основные типы керогена.

Тип

I - формируется

в основном за счет водорослевых и

микробных липидов

Тип

I - формируется

в основном за счет водорослевых и

микробных липидов

Тип II - формируется в результате отложения и накопления морских организмов (фито- и зоопланктон, бактерии)

Тип III - образуется в основном из остатков наземной растительности

12. RockEval анализ. Rоcк Eval пиролиз используется для определения типа и степени зрелости органического вещества и для выявления УВ нефтяного ряда в донных отложениях. Метод основан на программированном нагреве образцов пород/осадков (100 мг) в инертной атмосфере (гелий) и дальнейшем количественном определении выделяющихся продуктов пиролиза: (1) свободные углеводороды, содержащиеся в образца (2) углеводороды и кислородсодержащие соединения (CO 2), Программа анализа

-

в течение 3 минут – изотермический режим ( 300 ° C) – выделение летучих УВ (пик S1, детектируется FID);

-

повышение температуры с 300 ° до 550 ° C (при 25 ° C / мин.) Выделение тяжелых УВ (> 40 С), пика S2 (по FID);

-

температура выделения S2 (Tmax), достигает своего максимума в зависимости от характера и степени зрелости керогена.

-

CO2 образутся в ходе пиролиза в диапазоне 300 ° - 390 ° C и удерживается в ловушке. По окончании выделении УВ ловушка нагревается, а CO2 выделяется и детектируется TCD при охлаждении в печи пиролиза (пик S3). (Tissot and Welte, 1984)

Термическая зрелость керогена зависит линейно от времени нагрева и экспоненциально от температуры.

Количество сгенерированных УВ определяется типом керогена и степенью нагрева.

В естественных условиях генерация УВ происходит при низких температурах (около 100 град. С) длительное время (млн. лет)

Процесс генерации УВ воспроизводят при высоких температурах (около 550 град. С) за короткое время(минуты)

Измеряемые величины

Пик S1 – высвобождение сгенерированных ранее УВ (мг УВ / г породы)

Пик S2 – оставшийся генерационный потенциал (мг УВ / г породы)

Пик S3 – высвобождение СО2 (неорганический углерод!)

Tmax – максимальная температура на пике S2

Вычисляемые величины

Водородный индекс: (HI)= S2/TOC * 100

Кислородный индекс: (OI)= S3/TOC * 100

Генерационный потенциал = S1+S2

“Production Index” (PI)= S1/(S1+S2)