- •Луи Пастер (1822 – 1895 г.г.)

- •Лекция 1

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Луи Пастер – основатель иммунологии

- •Накопление знаний - эмпирика

- •Древняя Русь (конец IX – середина XIII

- •Западная Европа в период раннего и развитого средневековья (V-XV)

- •Леепра (болезнь Хансена хансеноз, хансениаз; устаревшие названия — прокаеза, elephantiasis graecorum, lepra arabum,

- •Лазареты - лепрозории

- •Музей лепры в Норвегии

- •Музей лепры в Норвегии

- •Чума: 3 пандемии

- •Карантин

- •Киргизия : от бубонной чумы 22 августа 2013 года скончался 15- летний житель

- •Yersinia pestis, «йерсиния чумная».

- •Удлиненные тельца — клетки чумной палочки Yersinia pestis.

- •Возбудитель

- •Возбудитель

- •Пути проникновения

- •Азиатская крысиная блоха Xenopsylla

- •Распространение

- •Патогенез

- •Патогенез

- •Септическая форма

- •Легочная форма

- •Чума: смертность

- •Питер Брейгель «Триумф смерти», 1562 год.

- •Западная Европа в эпоху Возрождения (XV-XVII вв.)

- •Бледная трепонема (Treponema pallidum) – грамотрицательная спирохета

- •Конкистадоры : оспа

- •Оспа

- •Оспа

- •Французский историк медицины Э.Литтре.

- •Причины

- •1546 год. Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Оспопривание - эмпирика

- •Внешние проявления оспы

- •Внешние проявления оспы

- •Внешние проявления оспы

- •Китай

- •Россия

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •1798 г. «Исследование причин и действий...

- •Луи Пастер (1822—1895 г.г.)

- •Луи Пастер (1822—1895 г.г.)

- •Бешенство

- •Бешенство

- •Луи Пастер

- •Луи Пастер

- •Луи Пастер: афоризмы

- •1908 г. – И.И. Мечников и Эрлих П.

- •И.И.Мечников (1845 – 1916 г.г.)

- •Клетки крови

- •И.И.Мечников

- •И.И. Мечников

- •И.И.Мечников

- •«Микрофаги и макрофаги»

- •И.И.Мечников

- •Эмиль Адольф фон Беринг (Emil Adolf fon Behring) (1854 – 1917г.г.)

- •Эмиль Адольф фон Беринг

- •Генрих Герман Роберт Кох (Robert Koch) (1843 – 1910)

- •Генрих Герман Роберт Кох

- •ЭРЛИХ, ПАУЛЬ (Ehrlich, Paul) (1854–1915)

- •ПАУЛЬ ЭРЛИХ

- •Вехи «инфекционной иммунологии»

- •Нильс Кай Ерне (Nils Jerne) (1911 год , Лондон)

- •Идиотипическая сеть

- •Макфарлейн БЁРНЕТ (Burnet) (1899 – 1985), австралиец

- •Питер Брайан Медавар (Peter Brian Medawar) (1915 - 1987) .

- •Медавар

- •Структура антител

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Бенацераф

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Вехи «неинфекционной иммунологии»

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •Дендритная клетка х 5000

- •Структура молекулы CD 45 –общего лейкоцитарного антигена

- •Плейотропность цитокинов на примере интерферона-гамма

- •Пример внутриклеточных патогенов – вирус EPB

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Иммунная система

- •Иммунная система

- •Иммунная система

- •«СВОЕ - НЕ – СВОЕ»

- •Как оставаться постоянным в условиях возмущающих нагрузок внешней среды

- •Эволюционная иммунология

- •Задачи эволюционной иммунология

- •Биомолекулы - продукт эволюции

- •Биомолекулы - продукт эволюции

- •Пример высокоорганизованных биомолекул - белки иммуноглобулинового суперсемейства

- •Биомолекулы –поверхность клетки

- •Эволюция антител

- •Структура антитела (иммуноглобулина)

- •Структура антител

- •Аффинитет связи АНТИТЕЛА (слева) с эпитопом 14 АНТИГЕНА

- •Гомология структуры и функции

- •Гомология структуры и функции: фагоцитирующий целомоцит

- •Нейтрофил поглощает бактериальную клетку

- •Гомология структуры и функции

- •Гомология структуры и функции Amoeba proteus

- •Амеба

- •Амеба – макрофаг (сходство)

- •Амеба – макрофаг (сходство)

- •Эволюция иммунной системы

- •Беспозвоночные

- •Эволюция иммунной системы: иммунитет у беспозвоночных

- •Комары – переносчики патогенов

- •Эритроциты , пораженные Plasmodium falciparum malaria

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Барьеры у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных: клетки

- •Иммунитет у беспозвоночных – местонахождение клеток

- •Клетки у беспозвоночных - функции

- •Фагоцитарные клетки

- •Гемостатические клетки

- •Питающие и пигментные клетки

- •Гуморальный иммунитет у беспозвоночных

- •ВРОЖДЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •ИНДУЦИБЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •Позвоночные

- •Иммунитет у позвоночных

- •Органы иммунитета у позвоночных

- •динозавры

- •Динозавры

- •Динозавры – костный мозг

- •Эволюция В - клеток и иммуноглобулинов

- •Эволюция молекул МНС I и II

- •Клетки врожденного иммунитета

- •Система комплемента у позвоночных

- •Цитокины у позвоночных

- •Объекты изучения эволюционной иммунологии

- •Strongylocentrotus purpuratus

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Мимикрия

- •Нематоды

- •Cephalotes atratus

- •Эволюция системы врожденного иммунитета

- •Гомология сигнальных путей Toll –подобных рецепторов у млекопитающих и дрозофилы

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Рыба - Зебра (Zebrafish)

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Новые открытия

- •Эволюция иммунной системы и патогенов – процесс сочетанный

- •Филогенетическое дерево эволюции иммунной системы ( Dr. Nadia Danilova.)

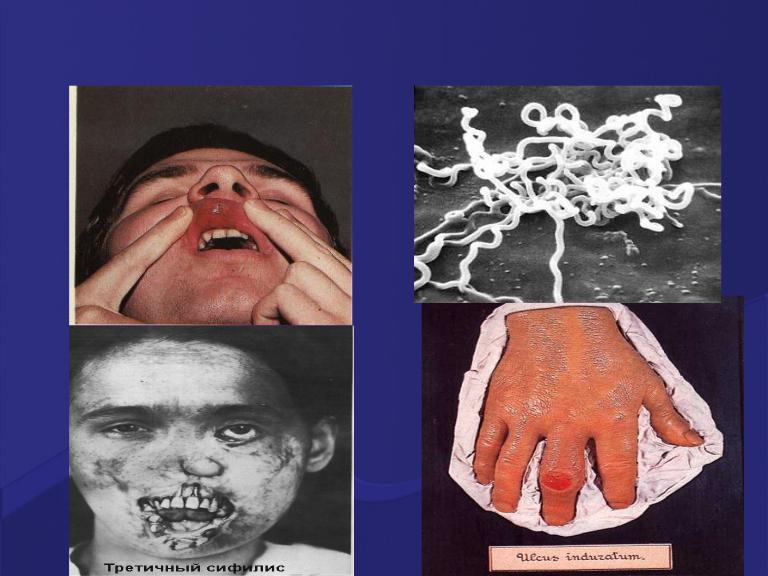

Западная Европа в эпоху Возрождения (XV-XVII вв.)

намечается некоторое ослабление «старых» болезней – проказы и чумы, а с другой – появляются «новые» болезни (сифилис, английская потовая горячка, сыпной тиф).

В конце XV – начале XVI в. всю Европу охватила эпидемия сифилиса (новые штаммы из Америки).

Бледная трепонема (Treponema pallidum) – грамотрицательная спирохета

Конкистадоры : оспа

Оспа

Конкистадоры использовали инфицированную оспой одежду в целях истребления непокорных аборигенов. В этой жестокой бактериологической войне погибли миллионы коренных жителей, многие районы Америки совершенно обезлюдели.

Оспа

Смертность от оспы в то время была чрезвычайно высокой. До введения оспопрививания по методу Э.Дженнера (1796 г.) только в Европе ежегодно оспой заболевало около 10 млн человек, их которых умирало от 25 до 40%.

Французский историк медицины Э.Литтре.

«Порой приходится видеть, как почва внезапно

колеблется под мирными городами и здания рушатся на головы жителей. Так же внезапно и смертельная зараза выходит из известной глубины и своим губительным дуновением срезает человеческие поколения, как жнец срезает колосья. Причины неизвестны, действие ужасно, распространение неизмеримо: ничто не может вызвать более сильной тревоги. Чудится, что смерть будет безгранична, опустошение будет бесконечно и что пожар, раз вспыхнув, прекратится только за недостатком пищи…»

Причины

Одни ученые связывали эпидемии с землетрясениями.

По мнению других (их было большинство), эпидемии вызываются «миазмами» греч. miasma

– скверна - «заразными испарениями», которые «порождаются тем гниением, которое совершается под землей», и выносится на поверхность при извержении вулканов.

Третьи думали, что развитие эпидемий направляется особым положением звезд, поэтому иногда в поисках астрологически более благоприятного места люди покидали пораженные города.

1546 год. Дж. Фракастро

Профессор Падуанского университета, Дж. Фракастро написал свой труд «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» в трех книгах, в котором он значительно поколебал бытовавшее ранее представления о «миазмах» .

Дж. Фракастро

Дж. Фракастро разработал основы им учения о «контагии» (лат. contagio – прикосновение, дурное влияние) –

о живом размножающемся заразном начале, выделяемом больным организмом.

Дж. Фракастро

Первая из них содержит общие теоретические положения и систематическое обобщение взглядов предшественников – Гиппократа, Аристотеля , Лукреция Кара, Галена и Ибн Сины.

Вторая посвящена описанию заразных болезней (оспы, кори, чумы, малярии, бешенства, проказы).

Третья – известным в то время методам их лечения.