- •Луи Пастер (1822 – 1895 г.г.)

- •Лекция 1

- •ЛИТЕРАТУРА

- •Луи Пастер – основатель иммунологии

- •Накопление знаний - эмпирика

- •Древняя Русь (конец IX – середина XIII

- •Западная Европа в период раннего и развитого средневековья (V-XV)

- •Леепра (болезнь Хансена хансеноз, хансениаз; устаревшие названия — прокаеза, elephantiasis graecorum, lepra arabum,

- •Лазареты - лепрозории

- •Музей лепры в Норвегии

- •Музей лепры в Норвегии

- •Чума: 3 пандемии

- •Карантин

- •Киргизия : от бубонной чумы 22 августа 2013 года скончался 15- летний житель

- •Yersinia pestis, «йерсиния чумная».

- •Удлиненные тельца — клетки чумной палочки Yersinia pestis.

- •Возбудитель

- •Возбудитель

- •Пути проникновения

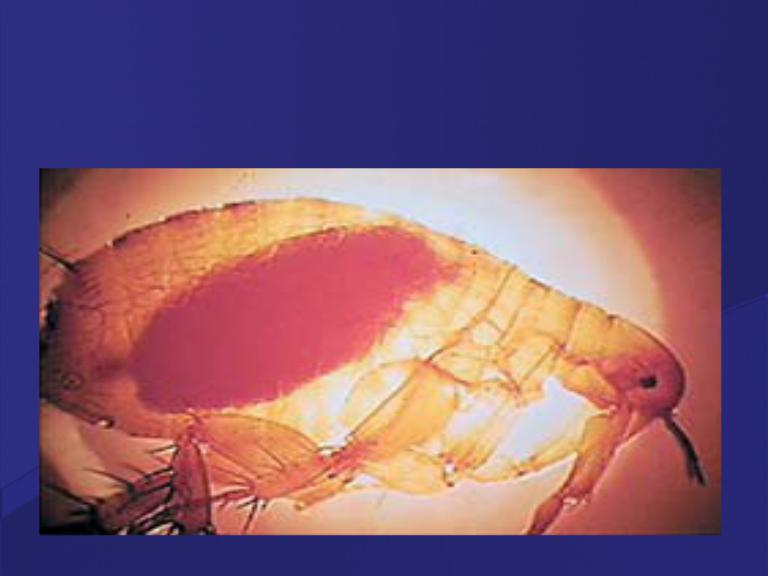

- •Азиатская крысиная блоха Xenopsylla

- •Распространение

- •Патогенез

- •Патогенез

- •Септическая форма

- •Легочная форма

- •Чума: смертность

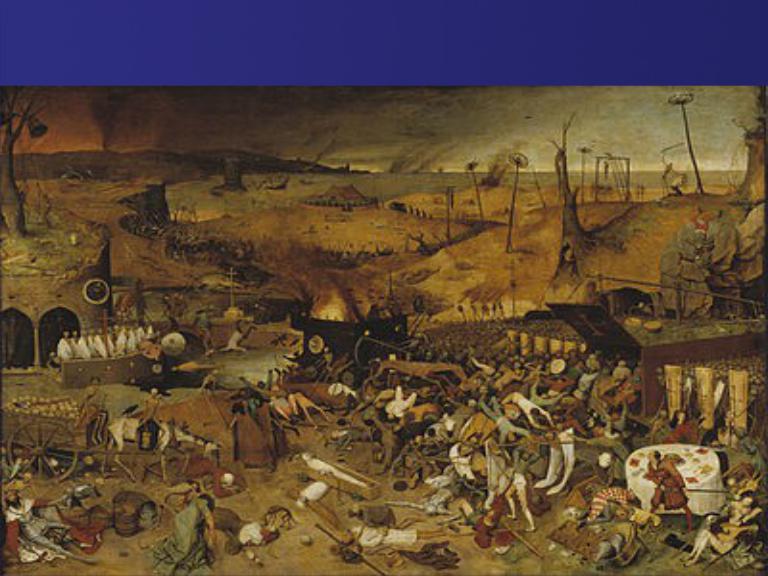

- •Питер Брейгель «Триумф смерти», 1562 год.

- •Западная Европа в эпоху Возрождения (XV-XVII вв.)

- •Бледная трепонема (Treponema pallidum) – грамотрицательная спирохета

- •Конкистадоры : оспа

- •Оспа

- •Оспа

- •Французский историк медицины Э.Литтре.

- •Причины

- •1546 год. Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Дж. Фракастро

- •Оспопривание - эмпирика

- •Внешние проявления оспы

- •Внешние проявления оспы

- •Внешние проявления оспы

- •Китай

- •Россия

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •Эдвард Дженнер (1749—1823 г.г.)

- •1798 г. «Исследование причин и действий...

- •Луи Пастер (1822—1895 г.г.)

- •Луи Пастер (1822—1895 г.г.)

- •Бешенство

- •Бешенство

- •Луи Пастер

- •Луи Пастер

- •Луи Пастер: афоризмы

- •1908 г. – И.И. Мечников и Эрлих П.

- •И.И.Мечников (1845 – 1916 г.г.)

- •Клетки крови

- •И.И.Мечников

- •И.И. Мечников

- •И.И.Мечников

- •«Микрофаги и макрофаги»

- •И.И.Мечников

- •Эмиль Адольф фон Беринг (Emil Adolf fon Behring) (1854 – 1917г.г.)

- •Эмиль Адольф фон Беринг

- •Генрих Герман Роберт Кох (Robert Koch) (1843 – 1910)

- •Генрих Герман Роберт Кох

- •ЭРЛИХ, ПАУЛЬ (Ehrlich, Paul) (1854–1915)

- •ПАУЛЬ ЭРЛИХ

- •Вехи «инфекционной иммунологии»

- •Нильс Кай Ерне (Nils Jerne) (1911 год , Лондон)

- •Идиотипическая сеть

- •Макфарлейн БЁРНЕТ (Burnet) (1899 – 1985), австралиец

- •Питер Брайан Медавар (Peter Brian Medawar) (1915 - 1987) .

- •Медавар

- •Структура антител

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Бенацераф

- •Снелл, Доссе, Бенацераф

- •Вехи «неинфекционной иммунологии»

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •История развития иммунологии

- •Дендритная клетка х 5000

- •Структура молекулы CD 45 –общего лейкоцитарного антигена

- •Плейотропность цитокинов на примере интерферона-гамма

- •Пример внутриклеточных патогенов – вирус EPB

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Нобелевские лауреаты в области иммунологии

- •Иммунная система

- •Иммунная система

- •Иммунная система

- •«СВОЕ - НЕ – СВОЕ»

- •Как оставаться постоянным в условиях возмущающих нагрузок внешней среды

- •Эволюционная иммунология

- •Задачи эволюционной иммунология

- •Биомолекулы - продукт эволюции

- •Биомолекулы - продукт эволюции

- •Пример высокоорганизованных биомолекул - белки иммуноглобулинового суперсемейства

- •Биомолекулы –поверхность клетки

- •Эволюция антител

- •Структура антитела (иммуноглобулина)

- •Структура антител

- •Аффинитет связи АНТИТЕЛА (слева) с эпитопом 14 АНТИГЕНА

- •Гомология структуры и функции

- •Гомология структуры и функции: фагоцитирующий целомоцит

- •Нейтрофил поглощает бактериальную клетку

- •Гомология структуры и функции

- •Гомология структуры и функции Amoeba proteus

- •Амеба

- •Амеба – макрофаг (сходство)

- •Амеба – макрофаг (сходство)

- •Эволюция иммунной системы

- •Беспозвоночные

- •Эволюция иммунной системы: иммунитет у беспозвоночных

- •Комары – переносчики патогенов

- •Эритроциты , пораженные Plasmodium falciparum malaria

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Барьеры у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных

- •Иммунитет у беспозвоночных: клетки

- •Иммунитет у беспозвоночных – местонахождение клеток

- •Клетки у беспозвоночных - функции

- •Фагоцитарные клетки

- •Гемостатические клетки

- •Питающие и пигментные клетки

- •Гуморальный иммунитет у беспозвоночных

- •ВРОЖДЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •ИНДУЦИБЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ

- •Позвоночные

- •Иммунитет у позвоночных

- •Органы иммунитета у позвоночных

- •динозавры

- •Динозавры

- •Динозавры – костный мозг

- •Эволюция В - клеток и иммуноглобулинов

- •Эволюция молекул МНС I и II

- •Клетки врожденного иммунитета

- •Система комплемента у позвоночных

- •Цитокины у позвоночных

- •Объекты изучения эволюционной иммунологии

- •Strongylocentrotus purpuratus

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Мимикрия

- •Нематоды

- •Cephalotes atratus

- •Эволюция системы врожденного иммунитета

- •Гомология сигнальных путей Toll –подобных рецепторов у млекопитающих и дрозофилы

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Рыба - Зебра (Zebrafish)

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Объекты изучения врожденного иммунитета

- •Новые открытия

- •Эволюция иммунной системы и патогенов – процесс сочетанный

- •Филогенетическое дерево эволюции иммунной системы ( Dr. Nadia Danilova.)

Возбудитель

Сегодня известно, что чумная палочка может жить в крови по крайней мере 235 видов млекопитающих, принадлежащих к восьми отрядам, но самая распространенная ее среда обитания

— грызуны.

Пути проникновения

Чумная палочка может проникнуть в человека через любые слизистые оболочки (например, если невидимая капелька с бактериями попадет в глаз), с пищей, а также другими способами. Неповрежденную кожу она преодолеть не может, но ей вполне достаточно крохотной ранки или трещинки. Однако абсолютное большинство заражений бубонной чумой происходит в результате блошиного укуса.

Азиатская крысиная блоха Xenopsylla

cheopis передает чумную палочку от крыс к людям

Распространение

Дальнейшее очевидно: средневековые жилища, будь то дворцы или лачуги, кишели блохами, одинаково охотно кусавшими всех их теплокровных обитателей — мышей, крыс, кошек, собак и людей. Блоха — активный паразит, способный переходить не только от одной особи к другой, но и от вида к виду. И стоило чумной палочке попасть в эту систему, как эпидемия чумы становилась неизбежной.

Патогенез

Попав в кровь, йерсинии поглощаются клетками- макрофагами. Однако внутри макрофага паразит успешно противостоит перевариванию, и даже размножается. Вместе с макрофагом палочка попадает в лимфатические узлы, где ее размножение становится лавинообразным. Крупные узлы (особенно паховые) вспухают, становятся твердыми на ощупь, их окружает отекшая ткань, а внутри они заполнены гноем (мертвыми макрофагами) и жидкими продуктами распада тканей. Такой переродившийся узел называется бубоном, а описанная форма чумы — бубонной.

Патогенез

Пока в бубоне идет борьба возбудителя с иммунной системой, температура тела больного достигает 39 градусов. И тем не менее даже в отсутствие эффективного лечения он еще не обречен. Бывает, что бубоны самопроизвольно прорываются, изливая свое содержимое наружу, после чего начинается медленное выздоровление. Все те немногие, кому во времена средневековых эпидемий удалось перенести чуму и остаться в живых, болели именно бубонной чумой.

Септическая форма

Чаще, однако, созревший бубон открывается не наружу, а внутрь — в кровеносное русло. Кровь моментально превращается в бульон с бактериями, которые не только разрушают питательные вещества, но и выделяют специфические токсины. Артериальное давление резко падает (верный признак начавшегося общего сепсиса), система регулирования свертываемости крови выходит из строя (в одних мелких сосудах возникают микротромбы, в других начинаются точечные кровоизлияния). Симптомы интоксикации нарастают на глазах: сильнейший озноб, мышечные боли, головная боль, помрачение сознания, бред. Это септическая форма чумы. От нее уже самопроизвольных выздоровлений не бывает: без интенсивного лечения человек быстро (обычно в течение суток) умирает

Легочная форма

Но и это еще не самое худшее. У некоторых больных еще до развития общего сепсиса чумные палочки успевают достигнуть легких, где вызывают острейшую пневмонию с некрозом тканей. У человека начинается кашель, отделяющаяся мокрота вскоре окрашивается кровью. Ее микроскопические капельки, разлетающиеся при кашле, содержат огромное количество чумных бактерий, которые попадают в легкие здоровых людей, заражая их. Легочная чума распространяется, как пожар. Находясь в одном помещении с таким больным, избежать заражения практически невозможно, а смертность среди заболевших достигает 100%

Чума: смертность

В Кесари никто не остался живым, в Неаполе умерло около 60 тыс. человек, в Генуе – 40 тыс. (50% населения), в Венеции – 100 тыс. (70 %), в Лондоне – 90 %. Живые не успевали хоронить мертвых.

Всего на Земном шаре в XIV в. погибло от чумы более 50 млн человек.