Лекции Просолупов

.pdf

Определение 26.4 . Пусть 1, 2 . Произведением перестановок 2 и 1 называют композицию этих функций: 2 1( ) = 2( 1( )), = 1, .

Докажем, что произведение перестановок есть перестановка. Очевидно, что 21 : {1, ..., } → {1, ..., }. Покажем инъективность. Пусть , {1, ..., } и ̸= . Поскольку 1 инъективна, 1( ) ̸= 1( ), а поскольку инъективна 2, 2( 1( )) ̸=2( 1( )). Следовательно,

2 1( ) = 2( 1( )) ̸= 2( 1( )) = 2 1( ).

То есть, 2 1 — инъективна, а, значит, является перестановкой.

§27. Группа перестановок

Определение 27.1 . Группой называется непустое множество с определенной на нем бинарной операцией , которая не выводит из множества и

удовлетворяет трем аксиомам:

1 ассоциативность: для любых , , верно, что

( ) = ( );

2 наличие нейтрального элемента: существует такой элемент , что для любого справедливо

= = ;

3 наличие обратного элемента: для любого элемента найдется такой элемент −1 , что

−1 = −1 = .

Произведение перестановок ассоциативно:

(( 3 2) 1)( ) = ( 3 2)( 1( )) = 3( 2( 1( ))) = = 3(( 2 1)( )) = ( 3 ( 2 1))( )

Нейтральным элементом

(

перестановка =

1 2 ...

1 2 ...

верно = = .

для |

множества будет служить тождественная |

). |

Легко заметить, что для любой перестановки |

Для любой перестановки , как для любой биективной функции, существует обратная функция −1: −1 = −1 = . Для любых {1, ..., } ( ) =

−1( ) = . Функция −1, обратная для биективной функции , также будет биективной функцией: −1 : {1, ..., } → {1, ..., }. То есть, −1 .

Замечание 27.2 . Заметим, что обратная перестановка −1 для данной перестановки единственна. Действительно, если бы существовала еще одна такая перестановка ′, что ′ = , то

′ = ′ = −1 ′ = −1 = −1;

51

если перестановка ′′ такова, что ′′ = , то

−1 = −1 = ′′ −1 = ′′ = ′′.

Таким образом, мы доказали, что множество перестановок с операцией произведения перестановок образуют группу. Эту группу называют группой перестановок или симметрической группой.

Замечание 27.3 . Произведение перестановок в общем случае не коммутативно.

Пример 27.4 . Пусть

1 = ( |

2 |

1 |

3 ) |

, |

2 = ( |

3 |

1 |

2 ). |

|

1 |

2 |

3 |

|

|

1 |

2 |

3 |

Тогда |

( |

1 |

3 |

2 ) |

̸= ( |

3 |

2 |

1 ) |

= 1 2. |

2 1 = |

|||||||||

|

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

2 |

3 |

|

52

Лекция 7. Циклы перестановки, тип перестановки

§28. Циклы перестановки

Будем обозначать

= · · · ; |

0 = ; |

− = −1 −1 · · · −1 .

Определение 28.1 . Циклом длины называется такая перестановка , которая тождественна на всём множестве {1, 2, ..., }, кроме подмножества { 1, ..., }.

Кроме того, ( ) = 1 и ( ) = +1, = 1, − 1. Цикл обычно обозначается

( 1, 2, ..., ) = ( 1, ( 1), ..., −1( 1)).

Определение 28.2 . |

|

Транспозиция |

|

|

- |

перестановка |

элементов |

множества |

||||||||||||||||

{1, 2, ..., }, которая меняет местами только два элемента. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

Замечание 28.3 . Транспозиция — цикл длины 2. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

Утверждение |

28.4 . |

Пусть |

|

и |

{1, ..., }. |

Тогда существует такое |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

число N, что |

|

( ) = . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Доказательство. |

|

|

Пусть |

|

|

{1, ..., }. |

|

Предположим от |

противного, |

|||||||||||||||

что для любого |

|

|

N |

верно |

|

) |

|

= . |

|

Так |

как |

|

множество |

{ |

1, ..., |

} |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

( |

|

2 |

|

̸ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

конечно, а последовательность , ( ), |

|

( ), ..., |

|

( ), ... бесконечна, элементы этой |

||||||||||||||||||||

последовательности будут повторяться. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( ) |

|

|

|

|

|

|

|

Пусть ≥ 0 такое наименьшее целое число, что элемент |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

встретиться в нашей |

|||||

последовательности больше одного раза. То есть существует |

|

> : ( ) = ( ). |

||||||||||||||||||||||

Согласно нашему предположению, ( ) ̸= и, следовательно, |

> 0. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

Поскольку |

> 0 |

для элементов ( ) |

и ( ) в последовательности степеней |

|||||||||||||||||||||

перестановки |

от |

существуют предыдущие элементы. Тогда можно записать |

||||||||||||||||||||||

( −1( )) = ( −1( )). |

Из инъективности перестановки следует, что |

−1( ) |

= |

|||||||||||||||||||||

−1( ). Последнее равенство противоречит выбору как степени наименьшего из повторяющихся элементов последовательности, поскольку элемент −1 тоже должен

повториться. Противоречие доказывает утверждение.

Для произвольной перестановки |

|

введем бинарное отношение на |

|

множестве {1, 2, ..., }: |

|

|

|

, {1, ..., } : |

|

|

Z : = ( ). |

Покажем, что — отношение эквивалентности.

53

1) Рефлексивность. Для любого {1, ..., } = 0( ) .

2)Симметричность. Для любых , {1, ..., }, для которых , существует

Z: = ( ). Следовательно, = − ( ) и .

3)Транзитивность. Пусть , , {1, 2, ..., }, и . Тогда существуют1, 2 Z: = 1 ( ), = 2 ( ). Следовательно,

= 2 ( 1 ( )) = 1+ 2 ( ).

То есть .

Пусть {1, 2, ..., } = 1 2 ... — разбиение {1, 2, ..., } на классы эквивалентности относительно . называются орбитами перестановки.

Утверждение 28.5 . Пусть , 1 2 ... — разбиение множества {1, 2, ..., } на классы эквивалентности, порожденное отношением , и ,

= 1, . Тогда

1)для любого {1, 2, ..., } существует N:

= { , ( ), ..., −1( )}.

2) перестановка представима в виде произведения циклов:

= ( 1, ( 1), ..., 1−1( 1)) ( 2, ( 2), ..., 2−1( 2))

· · · ( , ( ), ..., −1( )).

Доказательство. |

1) По определению, |

|

состоит из всех таких , для которых |

|||||||||||||||

существует Z: |

= ( ). |

По утверждению 28.4, для существует |

N: |

|||||||||||||||

( ) = . Пусть |

— наименьшее из таких чисел. Тогда , ( ), ..., −1( ) — |

|||||||||||||||||

различные элементы из {1, 2, ..., } и { , ( ), ..., −1( )} . |

Z |

|

||||||||||||||||

Пусть |

|

|

|

{ |

|

, ( |

), ..., −1( |

) |

} |

. |

Тогда существует такое |

, что |

||||||

|

( ) и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

= |

/ |

{1, 2, ..., − 1}. |

= · + , |

Z {0}, {0, 1, ..., − 1}. |

||||||||||||||

Следовательно,

= ( ) = ( · ( )).

Если > 0, то

· ( ) = · · · ( ) = . |

(*) |

Пусть теперь < 0. Тогда, используя равенство (*), получим

· ( ) = − − · · · − ( ) =

−

= − − · · · − ( · · · ( )) = ,

− −

поскольку

− ( ) = −1 |

−1 ... −1 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

... ( ) = .

54

Таким образом, = ( ), где {0, 1, ..., − 1}, что противоречит выбору .

Следовательно, = { , ( ), ..., −1( )}. |

|

|

|

|

|

|

( , ( ), ..., 1−1( )) |

|||||||||

2) Согласно пункту 1 доказательства, для цикла |

|

|

||||||||||||||

выполняется формула |

|

|

{ |

|

. |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

( ), |

|

|

||||||||

|

|

|

( , ( ), ..., 1−1( ))( ) = |

, |

/ |

, |

|

|

||||||||

Обозначим |

|

= ( |

, ( |

), ..., 1−1( |

|

|

|

|

|

|

|

и = , то |

( ) = . |

|||

|

)), = 1, . Если |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

̸ |

|

|

|||

То же верно и для ( ), поскольку ( ) . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Пусть {1, 2, ..., } — произвольное значение. |

Пусть, не умаляя общности, |

|||||||||||||||

. Тогда, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

( 1 2 · · · · · · −1 )( ) =

=( 1 2 · · · · · · −1)( ( )) =

=( 1 2 · · · · · · −1)( ) = · · · =

=( 1 2 · · · )( ) = ( 1 2 · · · −1)( ( )) =

=( 1 2 · · · −1)( ( )) = · · · = 1( ( )) = ( ).

Это верно для любого {1, 2, ..., }. Таким образом,

= ( 1 2 · · · ),

что и требовалось доказать.

Сопоставим каждой орбите перестановку :

{ |

( ), |

. |

( ) = |

, |

/ , |

Будем называть циклы , = 1, , циклами перестановки .

Замечание 28.6 . Из утверждения 28.5 следует, что перестановку можно представить в виде произведения всех ее циклов:

= 1 2 · · · .

Поскольку орбиты не пересекаются, перестановки в этой композиции можно располагать в любом порядке:

= 1 2 · · · ,

где 1 2... — произвольная перестановка из .

55

Пример 28.7 . Пусть = 7 и

= ( |

4 |

2 |

7 |

1 |

3 |

6 |

5 ). |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

Найдем орбиты .

(1) |

= 4, 2(1) |

= (4) |

= 1 |

1 |

= {1, 4}, |

(2) |

= 2, |

|

|

2 |

= {2}, |

(3) |

= 7, 2(3) |

= (7) |

= 5, 3(3) = (5) = 3 |

3 |

= {3, 5, 7}, |

(6) |

= 6, |

|

|

4 |

= {6}. |

Представление перестановки в виде произведения циклов |

имеет вид = |

|||||||||

(1, 4)(2)(3, 7, 5)(6). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пример 28.8 . Пусть = 7 и |

|

|

|

|

|

|

3 ). |

|

|

|

= |

( |

4 |

2 |

5 |

1 |

6 7 |

|

|

||

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

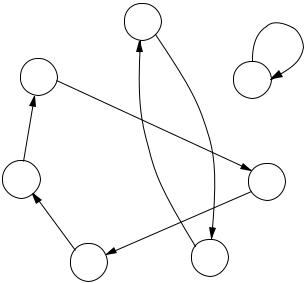

Рассмотрим иллюстрацию к |

утверждению |

28.5 (рисунок 8). |

Обозначим |

|||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

6 |

|

|

3 |

5 |

|

4 |

|

Рисунок 8: Разбиение перестановки на циклы |

|||

каждый элемент множества {1, 2, ..., } вершиной |

графа. Будем рисовать |

||

дугу из вершины в вершину |

, если ( ) |

= . |

Поскольку перестановка |

является биективной функцией, |

из каждой вершины выходит ровно одна дуга |

||

56

и в каждую вершину входит тоже ровно одна дуга. Таким образом, все множество дуг графа разбивается на непересекающиеся контуры: ((1, 4), (4, 1)),

((2, 2)), ((3, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 3)). Каждому такому контуру соответствует цикл перестановки .

Определение 28.9 . N — степень перестановки , если — наименьшее из таких натуральных чисел, что = .

Утверждение 28.10 . Пусть , = 1 2 · · · — разложение

на непересекающиеся циклы; — длина цикла . Степень перестановки определяется как наименьшее общее кратное длин ее циклов:

Степень = НОК( 1, 2, ..., ).

Доказательство. Пусть число N таково, что = . Тогда 1 2 · · · = .

Поскольку все перестановки воздействуют на разные элементы {1, 2, ..., }, то= , = 1, . Следовательно, является общим кратным для 1, 2, ..., .

Сдругой стороны, пусть = НОК( 1, 2, ..., ). Тогда = · = , = 1, , и

= 1 2 · · · = .

Пример 28.11 . Степень перестановки из примера 28.7 равна 6.

§29. Тип перестановки

Определение 29.1 . Пусть = ( ) — число циклов длины перестановки .

Тогда ( 1, 2, ..., ) — тип перестановки . Обозначим

( 1, 2, ..., ) = { | , ( 1, 2, ..., ) — тип }.

Замечание 29.2 . ( ) = 1( ) + · · · + ( ) — число циклов перестановки и

|

|

|

∑ |

= |

· ( ). |

|

=1 |

Пример 29.3 . Тип перестановки из примера 28.7 — (2, 1, 1, 0, 0, 0, 0). |

Тип |

||

перестановки из примера 28.8 — (1, 1, 0, 1, 0, 0, 0). |

|

||

Утверждение 29.4 . |

|

||

| ( 1, 2, ..., )| = |

! |

(18) |

|

|

|

||

1! 2! · · · !1 1 2 2 · · · |

|||

57

По утверждению 23.5, множество {1, ..., } можно разбить среди которых ровно подмножеств имеют мощность ,

способами. Чтобы получить перестановку из любого неупорядоченного разбиения, нужно расставить элементы каждого подмножества в определенном порядке, чтобы определить циклы.

Сколько циклов можно получить из одного подмножества мощности ? Элементы

множества можно расставить в различном порядке ! способами. Это число надо разделить на количество вариантов выбора начальный точки цикла — . Таким образом, из данного подмножества можно составить !

различных циклов. Домножим число неупорядоченных разбиений на число вариантов создания циклов

из подмножеств. Получим:

! |

· |

(1!) 1 (2!) 2 · · · ( !) |

= |

|

|

1! 2! · · · !(1!) 1 (2!) 2 · · · ( !) |

1 1 2 2 · · · |

|

! |

|

|

|

|

|

= |

, |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1! 2! · · · !1 1 2 2 · · · |

что и требовалось доказать.

Замечание 29.5 . Утверждение 29.4 может быть доказано и напрямую, если посчитать, сколькими способами можно получить перестановку типа ( 1, 2, ..., ) из перестановок в ,

различным образом расставляя скобки. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Чтобы узнать это число, |

рассмотрим |

произвольную |

перестановку |

( 1, 2, ..., ) |

||||||

представленную в виде произведения циклов: |

|

|

|

|

|

|

|

|||

(1) |

|

(1) |

(2) |

|

(2) |

(3) |

|

( ) |

, |

( ) |

= 1 |

... 1 |

1 |

... 2 |

1 |

... |

|||||

где ( ) — -тый цикл нашей перестановки длины . Как мы замечали раньше, поскольку циклы перестановки воздействуют на разные элементы, перестановки в этом произведении можно расставлять в произвольном порядке. Сколькими способами мы можем переставить циклы таким образом, чтобы сначала в записи шли все циклы длины 1, затем все циклы длины 2 и т.д.? Очевидно, 1! · 2! · ... · ! способами.

Теперь посчитаем, сколькими способами можно переставить элементы в скобках, обозначающих циклы. Если ( ) в нашей записи обозначает цикл ( 1 , ..., ), то ясно, что первый

элемент в последовательности можно выбрать способами и, значит, у нас есть способов

расставить числа 1 , ..., в скобках, чтобы запись означала один и тот же цикл. Таким образом, для всех циклов перестановки у нас есть 1 1 ·2 2 ·...· способов переставить элементы

в циклах, чтобы запись означала все ту же исходную перестановку .

Рассмотрим следующее отображение . |

Любой перестановке |

типа |

( 1, 2, ..., ) |

|

сопоставим все перестановки (как мы подсчитали, их будет 1! 2! · · · !1 1 2 2 |

· · · ) которые |

|||

получаются, если произвольным образом перемешивать в произведении |

( ) циклы одинаковой |

|||

длины, а для каждого цикла переставлять его элементы в записи по кругу. |

Оказывается, |

|||

образы для разных перестановок типа ( 1, 2, ..., ) не пересекаются (отображение инъективно) и каждая перестановка из входит в образ одной из перестановок типа ( 1, 2, ..., ) (отображение сюръективно).

Значит мы построили взаимно-однозначное соответствие между множеством перестановок типа ( 1, 2, ..., ) и разбиением множества перестановок на группы

58

по 1! 2! · · · !1 1 2 2 · · · штук. |

Поделив мощность |

|

на количество перестановок, |

||

сопоставленных каждой перестановке типа ( 1, 2, ..., ), получим формулу (18). |

|||||

Пример 29.6 . Пусть задан тип перестановки |

(0, 2, 1, 0, 0, 0, 0). Согласно утверждению 29.4, |

||||

число перестановок такого типа должно быть |

|

7! |

7! |

||

|

|

|

= 24 = 7 · 6 · 5 = 210, |

||

|

|

0!2!1!0!0!0!0!10223140506070 |

|||

где 24 — число перестановок, из которых можно получить одну и ту же перестановку типа

(0, 2, 1, 0, 0, 0, 0).

Рассмотрим, например, перестановку (1, 2)(3, 4)(5, 6, 7). Из каких перестановок она может быть получена добавлением скобок? Перечислим такие перестановки:

1)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 13) (3, 4, 1, 2, 5, 6, 7),

2)(2, 1, 3, 4, 5, 6, 7), 14) (3, 4, 2, 1, 5, 6, 7),

3)(1, 2, 4, 3, 5, 6, 7), 15) (4, 3, 1, 2, 5, 6, 7),

4)(2, 1, 4, 3, 5, 6, 7), 16) (4, 3, 2, 1, 5, 6, 7),

5)(1, 2, 3, 4, 6, 7, 5), 17) (3, 4, 1, 2, 6, 7, 5),

6)(2, 1, 3, 4, 6, 7, 5), 18) (3, 4, 2, 1, 6, 7, 5),

7)(1, 2, 4, 3, 6, 7, 5), 19) (4, 3, 1, 2, 6, 7, 5),

8)(2, 1, 4, 3, 6, 7, 5), 20) (4, 3, 2, 1, 6, 7, 5),

9)(1, 2, 3, 4, 7, 5, 6), 21) (3, 4, 1, 2, 7, 5, 6),

10)(2, 1, 3, 4, 7, 5, 6), 22) (3, 4, 2, 1, 7, 5, 6),

11)(1, 2, 4, 3, 7, 5, 6), 23) (4, 3, 1, 2, 7, 5, 6),

12)(2, 1, 4, 3, 7, 5, 6), 24) (4, 3, 2, 1, 7, 5, 6).

59

Лекция 8. Принцип включения-исключения, задача о беспорядках

§30. Принцип включения-исключения

Пусть — заданное множество и — множество свойств (множество, элементы которого будут называться свойствами). Каждый элемент из может обладать некоторыми свойствами из . Другими словами, задана функция, сопоставляющая каждому элементу из некоторое подмножество множества :

: → 2 .

Будем говорить, что элемент обладает свойствами ( ). Пусть . Обозначим

=( ) — число элементов из множества , которые обладают всеми свойствами

из и не обладают свойствами из множества |

; |

|

=( ) = |{ : , |

= ( )}| . |

|

≥( ) — число элементов из , которые обладают всеми свойствами из |

и, |

|

возможно, какими-то еще. |

|

|

≥( ) = |{ : , |

( )}| . |

|

Тогда очевидно, что |

|

|

∑ |

|

|

≥( ) = |

=( ). |

(19) |

Далее нам бы хотелось найти обратное соотношение. То есть способ находить значение функции =, зная значения функции ≥.

Утверждение 30.1 . Пусть : 2 → R — произвольная функция, сопоставляющая каждому подмножеству конечного множества некоторое вещественное число. Пусть — такая функция из 2 в R, что

|

∑ |

. |

( ) = |

( ), |

|

|

|

|

Тогда |

∑ |

|

|

( ) = |

(−1)| | ( ), |

. |

|

|

|

|

|

Доказательство. Пусть . Тогда |

∑ |

|

|

∑ |

∑ |

|

|

(−1)| | ( ) = |

(−1)| | |

|

( ) = |

|

|

|

|

60