- •Задача № 2

- •Задача № 4

- •Задача № 5

- •Задача № 11

- •1. Клиническая картина:

- •2. План лечебно - профилактических мероприятий.

- •Задача № 12.

- •2. Дифференциальная диагностика:

- •3. План лечебно-профилактических мероприятий.

- •2. Опишите рентгенограмму.

- •1. Опишите клиническую картину.

- •2. Поставьте предварительный диагноз.

- •3. План лечебно-профилактических мероприятий.

- •Задача № 15

- •3. План лечебно-профилактических мероприятий.

- •Задача № 48

- •1.Определите и опишите вид аномалии в терминах мкб-10, сформулируйте диагноз.

- •2. Дополнительные методы исследования.

- •3.Имеются ли при данной патологии показания к раннему ортодонтическому лечению? Если да, то каковы функции аппарата?

- •Задача № 21

- •Задача № 22

- •Задача № 23

- •Задача № 24

- •Задача № 25

- •Задача № 39

- •Задача № 40

- •Задача № 41

- •Задача № 46

- •Задача № 48

- •1.Определите и опишите вид аномалии в терминах мкб-10, сформулируйте диагноз.

- •2. Дополнительные методы исследования.

- •3.Имеются ли при данной патологии показания к раннему ортодонтическому лечению? Если да, то каковы функции аппарата?

- •Задача № 49

- •Задача № 50

Задача № 24

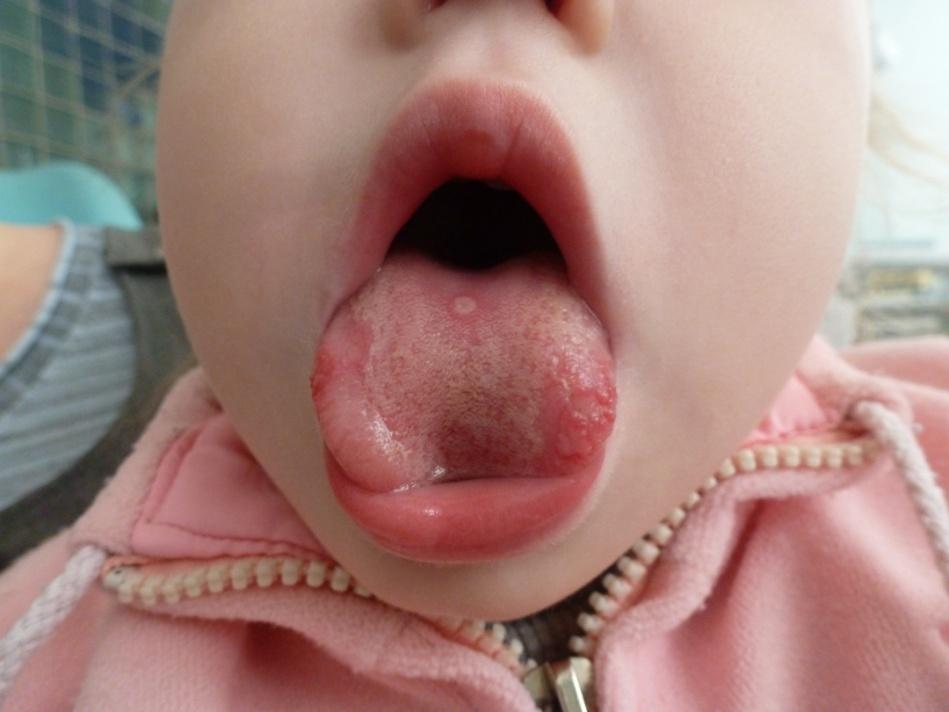

К стоматологу обратилась мама пациентки М., 2,5 лет, с жалобами на отказ от приема пищи, подъем температуры до 37,8◦, больна второй день.

Объективно: на слизистой оболочке полости рта имеются афты в количестве восьми штук, слившиеся, покрытые фибринозным налетом, болезненные. кпуз=2, кпуп=2, индекс Федорова-Володкиной = 2,8, КПИ=2,0.

Поставьте предварительный диагноз.

Составьте план лечения.

Острый герпетический афтозный стоматит легкой степени тяжести.

Антисептическая обработка полости рта до и после приема пищи (0,05% хлорегксидин, мирамистин), обезболивание перед приемом пищи (лидоксор, холисал,анестезин) в период высыпаний -обработка афт противовирусными мазями (1% бонафтоновая, 1% теброфеновая, ацикловир,интерферон-3-4-раза в день) растворы протеолитических ферментов для удаления фибринозного налета. в период угасания- солкосерил дентальная адгезивная паста или другие кератопластики.

Задача № 25

На приём обратилась мама пациентки С., 5 лет, с жалобами на наличие чёрного налёта на зубах, налёт удаляли один раз, но он появился снова.

Объективно: кпуз=0, кпуп=0, индекс Федорова-Володкиной = 2,7, КПИ=1,0

Опишите клиническую картину

Поставьте диагноз

Укажите причину данного заболевания

Составьте план лечения

молочный .прикус, на зубах 64,65,72,73,74,75 имеется черный налет в пришеечной области

Налет Пристли

Нарушения со стороны жкт, изменение состава микрофлоры полости рта ,дисбактериоз

Профессиональная гигиена полости рта, реминерализующая терапия. Необходимо взять анализ крови, соскоб, обратиться к педиатру для лечения ЖКТ.

Задача № 26

Пациентка Л.7лет. Жалобы на припухлость и боль правой подчелюстной

области.

Анамнез: последние 2 месяца периодически возникали боли в зубе 4.6. За

медицинской помощью не обращались. 2 дня назад появился инфильтрат в

правой подчелюстной области.

St. localis: асимметрия лица за счет ограниченного инфильтрата

подчелюстной области справа. Кожа напряжена, гиперемирована. В центре -

симптом флюктуации.

На R - грамме нижней челюсти определяется разряжение костной ткани в

области верхушки корня зуба 4.6. Деструкция костной ткани

распространяется на кортикальную пластинку края нижней челюсти.

1.Поставьте диагноз

2.Составьте план лечения и реабилитации

ОТВЕТ

1.Одонтогенная мигрирующая гранулема нижней челюсти справа в области зуба 4.6.

Общее обезболивание. Удаление зуба 4.6 с кюретажем лунки. Иссечение участка кожи с устьем свища и его выделение до лунки зуба 4.6. Ушивание раны. Асептическая повязка

Антибактериальная терапия (широкого спектра действия до выявления чувствительности). Дезинтексикационная терапия. Противорубцовой терапии (контактубекс, в будущем косметическое шлифование или как то так это называется =)) Консультация ортодонта.

Задача № 27

Пациент В. 9 лет. Жалобы на отек и боль в области твердого неба.

Анамнез заболевания: 3 месяца назад зуб 2.6. был вылечен по поводу

пульпита. 3 дня назад появились боли при накусывании на зуб, затем

инфильтрат на твердом небе.

St. localis: лицо симметричное, открывание рта свободное, на твердом небе в

проекции зуба 2.6. определяется ограниченный инфильтрат, слизистая

гиперемирована. Коронка зуба 2.6. серого цвета, на жевательной поверхности

пломба. Перкуссия положительная.

1. Поставьте диагноз

2. Укажите дополнительные методы обследования

3. Составьте план лечения

4. Опишите особенности оперативного вмешательства при этом

заболевании.

ОТВЕТ

Одонтогенный абсцесс неба слева. Обострение хронического периодонтита зуба 2.6.

Методы обследования: ЭОД, внутриротовая рентгенография зуба 2.6., ОПТГ.

В зависимости от степени деструктивных изменений в периапикальных тканях в области зуба 2.6: удаление зуба или его эндодонт.лечение. Вскрытие абсцесса неба. Антибактериальная терапия (широкого спектра действия до вывления чувствительности). Десенсибилизирующая, витаминотерапия.

Под местной анестезией или общем обезболивании (по показаниям). При вскрытии абсцесса необходимо учитывать малый объем подслизистого слоя, поэтому проводится иссечение участка слизистой в форме лепестка или треугольника, для создания адекватного оттока экссудата и профилактики слипания краев раны. Промывание антисептическими растворами.

Задача № 28.

Ребенок 8 лет. Жалобы на боль и отек в щечной области справа, повышение

температуры тела до 37,70C.

Анамнез заболевания: два дня назад в зубе 5.5. появилась боль, затем

появился отек переходной складки. Температура вечером поднималась до

37,50.

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Асимметрия лица за счет

отека щечной подглазничной области справа, открывание рта умеренно

ограничено. Переходная складка в области верхней челюсти справа

инфильтрирована, зуб 5.5. имеет подвижность 2 степени, коронка зуба

разрушена на 1/2. Соседние зубы неподвижные.

1. Поставьте предварительный диагноз

2. Укажите дополнительные методы исследования

Составьте план лечения

ОТВЕТ

1. Острый гнойный одонтогенный периостит верхней челюсти справа. Обострение хронического периодонтита зуба 5.5.

2. Для исключения верхнечелюстного синуита необходимо провести рентгенографию черепа в носоподбородочной проекции (рентгенография придаточных пазух носа) или компьютерную томографию средней зоны лица.

3. В условиях общего обезболивания удаление зуба 5.5, проведение периостотомии в проекции зубов 16-54. Дренирование. Проведение антибактериальной (широкого спектра действия до выявления чувствительности), десенсибилизирующей, дезинтоксикационной терапии. При наличии синуита добавить сосудосуживающие препараты в нос.

Задача № 29

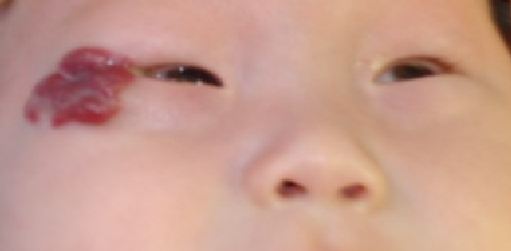

Ребенок К. 5 мес. Жалобы на наличие опухолевидного образования

наружного угла глаза.

Анамнез заболевания: через неделю после рождения ребенка в области

нижнего века справа появилось красное пятно, которое стало увеличиваться.

Status localis: асимметрия лица за счет новообразования наружного угла глаза,

верхнего и нижнего века справа размером 2,0х2,5см красного цвета,

возвышающегося над кожей. При плаче объем образования увеличивается, в

спокойном состоянии уменьшается

1. Поставьте диагноз

2. Укажите дополнительные методы обследования

3. Как называется симптом увеличения объема сосудистого

новообразования при напряжении

Составьте план лечения и диспансеризации

ОТВЕТ

1. Капиллярно-кавернозная гемангиома кожи в области наружного угла правого глаза.

2. Проведение УЗИ с доплерографией(обследование кровеностных сосудов), компьютерной томографии средней зоны лица с контрастным усилением, селективной ангиографии(ангиография отдельных сосудов).

3. Симптом «наполнения».Проведение склерозирующей терапии в сочетании с криодеструкцией (жидкий азот или «сухой» лед) или лазерной деструкцией новообразования. С кратностью осмотра каждые 2 недели. При неэффективности хирургическое удаление новообразования.

Задача № 30

Пациент К., 11 лет. Жалобы на боль и отек правой околоушной области,

повышение температуры до 37,80С.

Анамнез заболевания: боль началась 2 дня назад, затем появилась

припухлость и повысилась температура. Подобное состояние повторяется

третий раз. Общее состояние средней тяжести, температура 37,70С.

Status localis: асимметрия лица за счет плотного болезненного инфильтрата

околоушно-жевательной области справа. Кожа напряжена, не

гиперемирована. Открывание рта ограничено до 2 см. Глотание

безболезненное. Стенонов проток гиперемирован, выделяется скудная мутная

слюна.

1.Поставьте предварительный диагноз.

2.Назначьте дополнительные методы обследования

3.Проведите дифференциальный диагноз

4.Составьте план лечебно-профилактических мероприятий

ОТВЕТ

Обострение хронического паротита справа.

Методы: УЗИ околоушной слюнной железы, сиалография (контрастная рентгенографияоколоушной слюнной железы), КТ.

Дифф. необходимо между: эпидемическим паротитом (Эпидемиологическая обстановка в коллективе отягощена. Имеются еще заболевшие дети с подобными симптомами. Заболевание началось остро, с повышением температуры тела ), паренхиматозным и интерстициальным паротитом(Характерна длительность течения, цикличность. Поражаются чаще обе околоушные железы. Обострения могут возникать 6-8 раз в год ), слюнокаменной болезнью(увеличении при слюнокаменной болезни соответствующей слюнной железы при приеме пищи и возникновении при этом слюнных колик. ), ложным паротитом Герценберга(воспаление лимфатических узлов, локализующихся под околоушно-жевательной фасцией на поверхности и в толще околоушной слюнной железы, возникшее в результате поступления в лимфатические узлы инфекции из области корня языка, вторых и третьих нижних больших коренных зубов либо из носоглотки или миндалин, с которыми указанные лимфатические узлы связаны. Слюноотделение не нарушено, при массаже из протока выделяется прозрачная слюна), опухолями околоушной слюнной железы.

В период обострения: проведение антибактериальной, десенсибилизирующей,дезинтоксикационной терапии, компрессы с 20% раствором димексида, на 3-4 сутки слюногонная диета ((перед едой нужно подержать во рту тонкую дольку лимона, также следует употреблять сухарики, квашеную капусту, клюкву и другие кислые продукты), а также прием препаратов, стимулирующих саливацию (1 % раствор пилокарпина гидрохлорида). Это поможет избежать застоя слюны в железе, а также способствует удалению из нее отмерших клеток и бактерий ), физиолечение: СМТ(синусоидальных модулированных токов ), УЗТ(ультразвуковая терапия). В период ремиссии: санация полости рта и носоглотки, слюногонная диета, массаж железы, спазмолитики.

Задача № 31

Ребенку 3 месяца. Отмечается дефект верхней губы.

Анамнез заболевания: ребенок от первой беременности, родился в срок,

весом 2800г. с патологией, представленной на фото.

1.Опишите Statuslocalis

2.Поставьте диагноз

3.Укажите анатомические и физиологические нарушения при данной

патологии

4. Составьте план лечения.

ОТВЕТ:

)1.3мес,дефект губы верх. щелевидный дефект верхней губы и альвеолярного отростка верхней челюсти слева, укорочение фрагментов верхней губы, деформация и уплощение кожно-хрящевого отдела носа слева.

2. Врожденная полная расщелина верхней губы слева, альвеолярного отростка верхней челюсти слева.

3. Нарушены функции сосания, жевания, внешнего дыхания.

4. Первичная хейлоринопластика.Операцию лучше всего производить под эндотрахеальным наркозом с переливанием крови. Нежную кожу в области операционного поля у маленького ребенка нельзя смазывать йодом, чтобы не вызвать ее раздражение. Вполне достаточно вымыть кожу 70 % спиртом, а полость рта у маленьких детей перед операцией протереть марлевыми шариками, смоченными в 1 – 2 % растворе гидрокарбоната натрия.осуществляют линейное сшивание иссечённых краёв дефекта и перемещение треугольного лоскута красной каймы с латерального фрагмента на медиальный. Для этого разрезами сверху вниз по дуге Купидона отсекают краснуюкайму от обоих фрагментов до начала горизонтальной части их краёв и откидывают вниз в виде висячих лоскутов. Мягкие ткани и основание крыла носа на больной стороне несколько мобилизуют. По иссечённым краям дефекта мобилизуют кожу и слизистую оболочку. Лоскут на медиальном фрагменте отсекают у основания скосом медиально. Ушивают послойно. Лоскут латерального фрагмента моделируют по форме раны на месте отсечения противоположного лоскута и пришивают. Способ в чистом виде может быть использован только при несращениях без деформации носа и достаточной высоте фрагментов губы

Костная пластика расщелины альвеолярного отросткаверхней челюсти слева.Это вмешательство обычно выполняется в период сменного прикуса (возраст 8-10) и в координации с ортодонтом. В данном случае речь идет о пересадке костного аутотрансплантата в область расщелины альвеолярного отростка одномоментно с окончательным устранением ороназального сообщения. Реконструктивная ринохейлопластика (по показаниям). Ортодонтическое лечение. ЛФК, массаж, физиотерапия, логотерапия.

Задача № 32

Ребенок 4 лет. Жалобы на косметический дефект верхней губы.

Анамнез заболевания: дефект врожденный, за медицинской помощью не

обращались. С возрастом деформация увеличивалась.

1.Опишите Statuslocalis

2.Поставьте диагноз

3.Укажите анатомические и физиологические нарушения при данной

патологии

4. Составьте план лечения

ОТВЕТ:

32.)1. космет.дефектверх.губ. дефект красной каймы верхней губы, деформация кожной части верхней губы в виде втягивания мягких тканей параллельно колонке фильтрума слева, укорочение фрагментов верхней губы, дефект круговой мышцы рта слева.

2. Врожденная скрытая расщелина верхней губы слева.

3. Нарушены функции сосания, жевания, внешнего дыхания, звукопроизношения .

4. Первичная хейлопластика.Цельоперации: полностьюустранитькосметическийдефектидеформациюверхней губы и носа с формированиемнезаметного, приближенного клинейному, послеоперационногорубца, имитирующего валик фильтрума, и максимальноэффективно восстановитьнормальнуюанатомию носогубной области. Нежную кожу в области операционного поля у маленького ребенка нельзя смазывать йодом, чтобы не вызвать ее раздражение. Вполне достаточно вымыть кожу 70 % спиртом, а полость рта у маленьких детей перед операцией протереть марлевыми шариками, смоченными в 1 – 2 % растворе гидрокарбоната натрия. осуществляют линейное сшивание иссечённых краёв дефекта и перемещение треугольного лоскута красной каймы с латерального фрагмента на медиальный. Для этого разрезами сверху вниз по дугеКупидона отсекают красную кайму от обоих фрагментов до начала горизонтальной части их краёв и откидывают вниз в виде висячих лоскутов. Мягкие ткани и основание крыла носа на больной стороне несколько мобилизуют. По иссечённым краям дефекта мобилизуют кожу и слизистую оболочку. Лоскут на медиальном фрагменте отсекают у основания скосом медиально. Ушивают послойно. Лоскут латерального фрагмента моделируют по форме раны на месте отсечения противоположного лоскута и пришивают. Способ в чистом виде может быть использован только при несращениях без деформации носа и достаточной высоте фрагментов губы

Реконструктивная ринохейлопластика (по показаниям). ЛФК, массаж, физиотерапия, логотерапия.

Задача № 33

Ребенок К., 9 лет. Жалобы на отсутствие фронтального зуба.

Анамнез заболевания: постоянные зубы 1.2., 2.1., 2.2. прорезались вовремя.

Молочный зуб 5.1. устойчиво стоял в зубной дуге до 7 лет, был удален по

рекомендации ортодонта. Однако зуб 1.1. не прорезался.

Объективно: лицо симметричное. Открывание рта свободное. Сменный

прикус. Зубы интактные. Зуб 1.1. отсутствует в зубной дуге. Проведено

рентгенологическое обследование.

1. Опишите рентгенограмму

2. Поставьте диагноз

3. Составьте план лечения

ОТВЕТ

1. На ортопантомограмме челюстей имеется сверхкомплектный зуб в области зуба 1.1.

2. Ретенция зуба 1.1. Сверхкомплектный зуб в области зуба 1.1.

3. удаление сверхкомплектного зуба в условиях общего или местного обезболивания. Выжидательная тактика на самостоятельное прорезывание. Хирургическое обнажение коронки ретенированного зуба и фиксация на него ортодонтических элементов с целью вытяжения зуба в зубной ряд. Ортодонтическое лечение ( вытяжение зубов). Ретенция полученных результатов с помощью съемной ретенционной пластинки (от 6 мес. До года).

Задача № 34

Больной Н., 15 лет. Жалобы на боль и отек мягких тканей в области нижней

челюсти, усиливающиеся при открывании рта.

Анамнез заболевания: вчера был избит неизвестными, сознание не терял.

1. Опишите рентгенограмму

2. Поставьте диагноз

3. Назовите возможные способы лечения и сроки иммобилизации

ОТВЕТ:

34.)

1. На рентгене челюстей в прямой проекции определяется две линии перелома углов нижней челюсти, проходящие на уровне зачатков зубов 3.8 и 4.8.

2. Диагноз: Двусторонний ангулярный перелом нижней челюсти без смещения отломков.

3. Наложение шин (Тигерштедта с зацепными петлями, Васильева) на верхнюю и нижнюю челюсти с межчелюстной эластичной тягой в течение 1 месяца. Остеосинтез нижней челюсти накостными титановыми минипластинами. Чрескожный остеосинтез нижней челюсти спицами Киршнера по М.А. Макиенко.

Задача № 35

Ребенок Н. 11 лет. Жалобы на деформацию нижней челюсти.

Анамнез заболевания: два месяца назад заметили деформацию лица, за

медицинской помощью обратились в стоматологическую поликлинику, было

проведено рентгенологическое обследование.

St. localis: асимметрия лица за счет деформации нижней челюсти слева.

Открывание рта свободное. Слизистая бледно-розового цвета, переходная

складка сглажена за счет выпячивания новообразования. Отека нет.

Кортикальная пластина тела нижней челюсти истончена.

1. Опишите ортопантомограмму

2. Поставьте диагноз

3. Перечислите дополнительные методы исследования

4. Составьте план лечения

ОТВЕТ:

35.)1. На рентгенограмме челюстей определяется очаг деструкции костной ткани нижней челюсти слева округлой формы с четкими контурами, содержащий в себе зачатки зубов 3.3, 3.4, 3.5, размером 4,5х2,0 см, захватывающий корни зубов 3.2, 3.1, 4.1.На жевательной поверхности зуба 7.4 пломба.

2. Диагноз: зубосодержащая киста нижней челюсти слева.

3. Диаг-ка: ЭОД зубов 3.2, 3.1, 4.1, компьютерная томография нижней челюсти.

4. Леч.: при необходимости эндодонтическое лечение зубов 3.2, 3.1, 4.1; цистэктомия нижней челюсти с удалением зачатков зубов 3.3, 3.4 с остеопластикой дефекта, при необходимости резекция верхушек корней 3.2, 3.1, 4.1.

Операцию проводят под проводниковым и инфильтрационным обезболиванием. На вестибулярной поверхности альвеолярного отростка челюсти разрезом слизистой оболочки до кости полуовальной или трапециевидной формы выкраивают слизисто-надкостничный лоскут с основанием, обращенным в сторону переходной складки (рис. 5, а). Конец лоскута при наличии зубов не должен доходить до десневого края на 0,5–0,7 см, при одномоментном удалении зуба разрез проходит через его лунку. Если киста расположена близко к шейке зуба, в лоскут включают десневой край с зубодесневыми сосочками. По величине лоскут должен быть больше кисты: выкраивают его с таким расчетом, чтобы он свободно перекрывал будущий костный дефект и линия швов не совпадала с ним. Слизисто-надкостничный лоскут отслаивают от кости распатором, используя при этом марлевый тампон. Его подводят под распатор и затем обнажают кость над кистой. При отсутствии кости требуется осторожность при отслаивании надкостницы от оболочки кисты. Отделенный лоскут удерживают крючками или на лигатурах (рис. 5, б). Над кистой в проекции верхушки причинного зуба с помощью трепана высверливают отверстия по периметру будущего дефекта и соединяют их между собой фиссурным бором. Полученную костную пластинку округлой формы удаляют, обнажают переднюю стенку кисты (рис. 5, в). При наличии костной узуры последнюю расширяют кусачками или фрезой. Размеры костного дефекта должны сделать возможным обзор кисты и произвести резекцию верхушки корня. С помощью распатора, углового элеватора и хирургической ложки отслаивают оболочку кисты (рис. 5, г, д), которая легко отходит от подлежащей кости, но сохраняется связь с корнем причинного зуба. Для выделения оболочки отпиливают верхушку корня до уровня окружающей кости и кисту вместе с корнем извлекают (рис. 5, е).

После резекции верхушечного отдела корня на уровне кости удается выскоблить остатки оболочки в этом участке, что предупреждает рецидив кисты.

При осмотре культи корня необходимо определить наличие цемента в корневом канале, при отсутствии его требуется ретроградное пломбирование амальгамой. Такое действие предупреждает воспаление костной раны вследствие проникновения инфекции из корневого канала. После удаления оболочки кисты обнажаются корни ранее подготовленных соседних зубов, верхушки которых также резецируют. Затем проводят ревизию костной полости, удаляют оставшиеся кусочки пломбировочного материала. Полость заполняется кровяным сгустком, что является надежным биологическим фактором в заживлении раны. Промывание антисептиками такой полости, а также введение в нее антибиотиков не показано. Для активизации остеогенеза большой костной полости целесообразно во время операции заполнить ее костным трансплантатом в виде щебенки, муки и др. В случае сокращения лоскута требуется его мобилизация путем линейного рассечения надкостницы у основания. Лоскут укладывают на место, края раны ушивают узловатыми швами из кетгута, иногда из шелка (рис. 5, ж, з). Наружно накладывают повязку – «мышку» для ограничения движения щеки и губы и создания покоя послеоперационной области не менее чем на 4–5 дней. Назначают обезболивающие, антигистаминные средства, по показаниям проводят противовоспалительную терапию. Больной нетрудоспособен в течение 6–7 дней. Заживление костной полости происходит путем организации кровяного сгустка, как после удаления зуба.

Задача 36:

Ребенок 6 лет. Жалобы на опухолевидное образование в области небной дужки.Анамнез заболевания:4 месяца назад заметили образование, которое постепенно увеличивалось. На консультацию обратились, когда ребенок стал жаловаться на дискомфорт при глотании.

Statuslocalis:лицо симметричное, открывание рта

свободное. В области передней небной

дужки определяется опухолевидное

новообразование на тонкой ножке,

поверхность ворсинчатая, покрыта белым

фибринозным налетом. Симптом наполнения

отрицательный.

Поставьте диагноз

Составьте план лечения

Ответ: 1.Папиллома передней небной дужки справа.2.ЛЕЧ.: удаление новообразования в пределах здоровых тканей с патогистологическимисследованием удаленного материала.

Задача 37:

Пациент 15 лет. Жалобы на боль и отек в подчелюстной области слева. Повышение температуры тела до 37, 0С.Анамнез заболевания: отек появился 2 дня назад. До этого больной отмечал появление острой кратковременной боли при приеме кислой пищи.

St. localis: асимметрия лица за счет инфильтрата подчелюстной области слева. Кожа напряжена, в цвете не изменена. Речь невнятная. Открывание рта болезненное. Определяется инфильтрат в области подъязычного валика слева. Из выводного протока подчелюстной слюнной железы справа выделяется прозрачная слюна, слева – асиалия. На R- грамме дна полости рта определяется рентгеноконтрастное образование 1,0 х 0,6 см с четкими границами.

Поставьте диагноз

Назовите способ рентгенологического исследования по автору и принцип его выполнения.

Укажите дополнительные методы исследования

Составьте план лечения

Ответ: 1.слюнокаменная болезнь поднижнечелюстной слюнной железы слева.2.Тубус направляется в проекции дна полости, рентгеновская пленка располагается между зубами (в прикусе). Проводится «мягкий» снимок с малой лучевой нагрузкой для того,чтобы костная ткань и зубы не затеняли камень.3. Методы исследования: УЗИ, сиалография, компьютерная томография. 4.Удаление камня из протока в условиях местного обезболивания с предварительной перевязкой протока за камнем лигатурой, Противовоспалительная терапия(НПВС), обильное питье, диета( не раздражающая пища), полоскание антисептиками.

Задача 38:

Ребенку 1 месяц. Жалобы на наличие дефекта верхней губы и неба.Анамнез заболевания: ребенок от третьей беременности, родился в срок, весом 2500г. с патологией, представленной на фото. Родители работают на заводе по переработке нефти.

1.Опишите Statuslocalis

2.Поставьте диагноз

3.Укажите анатомические и физиологические нарушения при данной патологии

Составьте план лечения

Ответ: 1. двусторонний дефект верхней губы и альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба шириной, укорочение фрагментов верхней губы, мелкий верхний свод преддверия полости рта или его отсутствие, врожденная деформация и уплощение крыльев и кончика носа, укорочение мягкого неба, недостаточность небно-глоточного затвора. 2.Врожденная двусторонняя сквозная расщелина верхней губы и неба. 3.Нарушены функции сосания, жевания, внешнего дыхания и речи.4. Первичная хейлоринопластика. Велопластика. Уранопластика. Костная пластика дефектов альвеолярного отростка верхней челюсти. Реконструктивная ринохейлопластика (по показаниям). Ортодонтическое лечение. ЛФК, массаж, физиотерапия, логотерапия. Консультация психолога, по показаниям – психокоррекция.