ТСиТ / 12_Klassif_alg_marshrut

.pdfЗанятие № 12. “Алгоритмы маршрутизации” 1. Классификация алгоритмов маршрутизации

План распределения нагрузки (ПРН) – это заданная совокупность путей (маршрутов) установления соединений между каждой парой пользователей сети и очередность их выбора, или заданная очередность выбора исходящих направлений из каждого узла коммутации сети ко всем остальным узлам. ПРН часто называют планом распределения информации или планом распределения потоков информации.

План распределения, как правило, строится оптимальным по тому или иному критерию. В качестве критерия оптимальности плана могут быть выбраны различные параметры: минимальная длина устанавливаемых соединений (по числу транзитных узлов), максимальная вероятность доведения информации, минимальное время доведения сообщения, максимальное качество тракта передачи и др. Выбор конкретного показателя оптимальности зависит от возможности измерения этого показателя, степени влияния этого показателя на характеристики сети, сложности технической реализации процесса корректировки плана.

Все методы формирования ПРН можно классифицировать по различным признакам. По признаку возможности коррекции плана методы формирования ПРН делятся на статические и динамические, а системы управления сетью соответственно называются статическими или динамическими.

Статическими называют системы управления, которые не учитывают текущую ситуацию на сети при выборе пути установления соединения, а ПРН не меняется в процессе функционирования сети.

Исходными данными на этапе планирования сети являются сведения о пользователях (абонентах) сети, характере их группировки и перемещений, типах направлений связи и ожидаемой в них нагрузке, требования по своевременности связи для различных категорий абонентов, данные о наличии сил и средств связи. В результате синтезируется структура и топология сети, определяются мощности ее ветвей, формируется план распределения нагрузки ПРН, а затем эти данные в виде команд доводятся до исполнителей, осуществляющих строительство или развертывание сети.

Впроцессе функционировании сети план распределения нагрузок не изменяется даже

вусловиях изменяющихся тяготений между узлами сети и повреждения отдельных элементов сети (ветвей, коммутационных узлов).

План распределения нагрузки для статических систем управления задается матрицами маршрутов (или таблицами маршрутов), которые разрабатываются для каждого транзитного коммутационного центра сети.

Для любого i -го коммутационного центра матрица маршрутов (таблица маршру-

тов ТМ i ) содержит число строк, равное числу адресатов сети (центров коммутации, с кото-

рыми предусматривается обмен), и число столбцов, равное числу исходящих из данного центра направлений передачи. Элементы матрицы (таблицы) определяют порядок выбора маршрутов (исходящих направлений из данного центра).

Взависимости от способа представления элементов матрицы (таблицы) различают детерминированные, стохастические или смешанные методы формирования матрицы (таблицы) маршрутов.

Встатических детерминированных таблицах маршрутов их элементы указывают порядок выбора исходящего направления. Если путь из данного центра в смежный центр является путем первого выбора, то соответствующий элемент матрицы (таблицы) равен 1, если путем второго выбора – то 2 и т.д.

Например, для сети, структура которой приведена на рис.1, а), статическая детерминированная таблица маршрутов, хранящаяся в первом центре коммутации, имеет вид, показанный на рис.1, б.

1 |

2 |

3 |

7 |

4 |

5 |

6 |

|

|

|

|

Смежные КЦ |

|

||

|

КЦ2 |

|

КЦ4 |

КЦ 6 |

КЦ7 |

КЦ2 |

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

3 |

- |

|

КЦ 3 |

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

3 |

- |

|

КЦ4 |

|

|

|

|

|

3 |

|

1 |

2 |

- |

|

КЦ 5 |

|

|

|

|

|

2 |

|

1 |

3 |

- |

|

КЦ 6 |

|

|

|

|

|

3 |

|

2 |

1 |

- |

|

КЦ7 |

|

|

|

|

|

- |

|

- |

- |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Адресаты

Рис.1. Статическая детерминированная таблица маршрутов для КЦ1

В стохастических таблицах маршрутов элементы каждой строки задают не порядок выбора исходящего направления, а вероятность его выбора, причем сумма всех вероятностей выбора направлений к каждому центру коммутации должна быть равна единице. При этом обеспечивается более равномерное распределение исходящих потоков из каждого центра коммутации. Смешанные маршрутные таблицы имеют как детерминированные, так и стохастические строки.

Однако все эти таблицы маршрутов обеспечивают фиксированную маршрутизацию и не учитывают текущие изменения состояния сети. По этой причине алгоритмы фиксированной статической маршрутизации в чистом виде используются редко.

Динамическими (или адаптивными) называют системы управления, которые обеспечивают адаптацию ПРН к изменяющимся на сети условиям (локальным перегрузкам на отдельных направлениях, повреждениям каналов и пучков каналов, выходу из строя отдельных центров коммутации и др.). В том случае, когда в процессе функционирования сети происходит коррекция плана распределения, говорят, что на сети осуществляется динамическое управление потоками информации.

Работа динамических систем управления сетью осуществляется по принципу ”контроль – воздействие – контроль”. При этом постоянно уточняются значения параметров реальной сети, сравниваются с нормированными значениями и принимаются решения на коррекцию структуры и топологии сети, а также плана распределения нагрузок ПРН.

Методы динамического управления потоками и нагрузкой

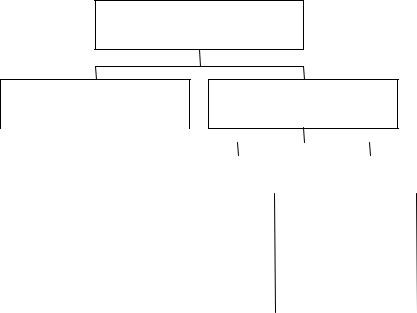

Динамическое управление потоками информации на сети осуществляется, в целом, двумя основными способами (рис.2):

управление объемом потоков (или управление внешними потоками);

управление распределением потоков внутри сети (управление внутренними потоками).

управление распределением потоков внутри сети (управление внутренними потоками).

Динамическое управление объемом потоков подразумевает как управление объе-

мом исходящей нагрузки от абонентов, так и управление исходящей нагрузкой от коммутационных узлов при перегрузках сети.

а) управление объемом исходящей нагрузки от абонентов состоит в том, что при перегрузках в сети коммутационный центр выдает абоненту определенную информацию и абонент решает сам, производить ли ему вызов или нет. Пример – повышенный тариф при пользовании связью в промежутки времени, когда сеть перегружена;

2

Динамическое управление потоками на сети

Динамическое управление объемом потоков

Динамическое управление потоками на сети

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С ограничением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Управление путями |

|

Управление структурой |

|||||||||||

исходящей нагрузки |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

передачи потоков |

|

некоммутируемой сети |

|||||||||

от узлов коммутации |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С ограничением |

|

|

Перераспределение |

|

|

|

Управление |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

исходящей нагрузки |

|

|

|

|

путей |

|

|

|

мощностью |

|

|

|||

от абонентов сети |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пучков каналов |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Управление числом |

|

|

|

Перераспределение |

|

|

||||

|

|

|

|

обходных путей |

|

|

|

каналов в сети |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.2. Методы динамического управления потоками на сети

б) управление ограничением исходящей нагрузки от коммутационных узлов пред-

полагает, что при перегрузках сети часть вызовов получит отказ независимо от возможности обслужить этот вызов. Тем самым уменьшается нагрузка, поступающая на коммутационное и линейное оборудование сети.

Динамическое управление распределением потоков внутри сети осуществляется как за счет управления структурой некоммутируемой сети, так и за счет управления путями передачи потоков (управления маршрутизацией) без изменения структуры сети.

Управление структурой некоммутируемой сети включает методы управления мощностью пучков каналов и методы перераспределения каналов в сети. Наиболее целесообразно использовать совместно управление структурой некоммутируемой сети и управление путями передачи потоков на вторичной сети.

Управление путями передачи потоков (внутренними потоками) на сети. Данный вид динамического управления обеспечивает оптимизацию пропускной способности сети при фиксированном уровне ресурсов. Это достигается за счет оптимизации маршрутов передачи сообщений между узлами коммутируемой вторичной сети.

В зависимости от вида информации о ситуации на сети все методы динамического управления потоками (так же, как и статические) можно разделить на детерминированные (иногда их называют оперативными) и статистические.

При детерминированных методах коррекция обобщенной матрицы маршрутов обеспечивается немедленно, на основе информации о текущей ситуации на сети.

При статистических методах коррекция ПРН обеспечивается на основе статистики об интенсивностях потоков заявок, величине задержки или вероятности отказа по каждому исходящему направлению, полученной в результате обслуживания предыдущих заявок в течение интервала времени Т. Реакция таких систем инерционна.

Наибольший эффект получается при совместной работе статистических и детерминированных оперативных методов динамического управления.

Под маршрутизацией следует понимать процесс принятия решения о выборе маршрута доставки информации от отправителя к получателю. При этом содержанием способа маршрутизации являются конкретные правила преобразования адресов точек доступа к сети

вмаршрут, соединяющий эти точки.

Взависимости от того, как используется адрес получателя сообщения, алгоритмы маршрутизации делятся на безадресные и адресные (или систематические).

При использовании безадресной маршрутизации не требуется знание топологии сети,

3

ее текущего состояния, на центрах коммутации (ЦК) не надо хранить матриц маршрутов (маршрутных таблиц). Безадресная маршрутизация реализуется с помощью алгоритмов случайной маршрутизации или лавинной маршрутизации (алгоритм “волна”).

При случайной безадресной маршрутизации каждый поступивший пакет (сообще-

ние), не предназначенный данному ЦК, отправляется по одному из исходящих направлений

всоответствии с заданными вероятностями. Выбор распределения вероятностей может быть как фиксированным, так и адаптивным. В последнем случае распределение вероятностей изменяется на основе результатов предшествующих передач. Кроме того, при выборе исходящего направления могут учитываться длины очередей и прогнозируемое время передачи но каждому направлению.

Разновидностями таких алгоритмов являются алгоритмы, в которых исходящие направления выбираются в некоторой очередности, и алгоритмы, в которых исходящее направление заранее определено.

Таким образом, при случайной маршрутизации сообщение совершает хаотическое движение по сети до тех пор, пока не достигнет узла назначения. При этом, хотя и существует отличная от нуля вероятность доставки сообщения получателю за конечное число переприемов, время передачи может оказаться недопустимо большим. Для ограничения времени пребывания сообщения в системе можно было бы ограничить сверху число его переприемов

вцентрах коммутации и уничтожать те сообщения, для которых такая граница достигнута. Однако и в этом случае существует отличная от нуля вероятность того, что сообщение вовсе не дойдет до абонента-получателя.

Сущность лавинной (или волновой) безадресной маршрутизации заключается в том,

что сообщение, поступившее в ЦК и не предназначенное для него, передается по всем исходящим каналам (направлениям), исключая направление, по которому оно поступило. Таким образом, в каждом ЦК происходит лавинообразное размножение сообщения. Находящиеся в сети копии уже переданного сообщения уничтожаются при достижении определенного числа переприемов, либо при получении ответного сообщения-квитанции.

Основным достоинством безадресных лавинных алгоритмов является независимость от состояния сети, устойчивость к воздействиям на элементы сети.

Однако эти преимущества достигаются ценой значительных перегрузок сети и снижения ее пропускной способности.

Всистематических (адресных) алгоритмах маршрутизации для выбора пути уста-

новления соединения используется адрес абонента-получателя, который анализируется в каждом транзитном ЦК сети. Для этого в центрах коммутации должна храниться информация, позволяющая установить соответствие адреса вызываемого абонента с исходящим из данного ЦК направлением передачи. Такая информация хранится в виде плана распределе-

ния нагрузки.

Основой плана распределения нагрузки при систематических алгоритмах маршрутизации являются маршрутно-адресные таблицы (МАТ) или матрицы маршрутов, создаваемые для каждого центра коммутации сети.

Основная проблема, решаемая при разработке систематических алгоритмов маршрутизации, состоит в формировании для каждого ЦК сети такой таблицы маршрутов, которая обеспечивает наилучшее соответствие характеристик функционирования сети предъявляемым к ней требованиям с учетом реальных текущих условий.

Взависимости от степени учета этих условий все систематические алгоритмы маршрутизации можно разделить на два класса – фиксированные (статические) алгоритмы и адаптивные, или динамические алгоритмы маршрутизации.

Фиксированные (статические) алгоритмы маршрутизации

При фиксированной маршрутизации выбор исходящего направления передачи на каждом ЦК производится без учета состояния сети. Имеющиеся на каждом ЦК сети маршрутноадресные таблицы в процессе функционирования сети не корректируются. Сами таблицы при этом могут быть построены различными способами.

По числу маршрутов различают фиксированную маршрутизацию с единственным маршрутом и с альтернативными маршрутами (первого, второго и т.д. выбора), последняя

4

подразделяется на стохастическую и с упорядочением маршрутов.

Фиксированная маршрутизация с упорядочением (ранжировкой) маршрутов позволяет обеспечить минимальное время доставки сообщений при низкой загруженности сети. Однако при увеличении нагрузки оптимальность ранжировки нарушается вследствие перегруженности более предпочтительных маршрутов. Этот недостаток частично может быть устранен при использовании стохастических таблиц маршрутов, обеспечивающих более равномерное распределение исходящих потоков по альтернативным путям маршрутам.

Существенным достоинством фиксированной маршрутизации является отсутствие необходимости передачи по сети служебной информации о состоянии элементов сети, а также простота технической реализации.

Однако недостатками алгоритмов фиксированной маршрутизации являются отсутствие адаптации к изменяющимся условиям функционирования сети.

Адаптивные (динамические) алгоритмы маршрутизации.

Целью адаптивной маршрутизации является выбор наиболее целесообразного маршрута установления соединения (доведения сообщения до адресата) в сложившихся условиях функционирования вторичной сети.

В зависимости от степени централизации управления маршрутизацией все они могут

быть разделены на три вида: централизованные, децентрализованные, комбинированные.

При централизованной маршрутизации выбор маршрутов осуществляется в специально выделенном центре, в котором производится анализ условий функционирования сети и принимаются решения об изменении ПРН в каждом центре коммутации сети.

Представление о глобальной ситуации на сети в центре маршрутизации формируется на основе поступающей от каждого коммутационного центра служебной информации. В соответствии с принятым критерием оптимальности центр маршрутизации производит расчет всех маршрутов и рассылает директивы центрам коммутации.

К недостаткам данного метода относится низкая живучесть системы управления, значительные сложности при передаче управления на другой центр.

Поэтому в настоящее время данные алгоритмы применяются главным образом в коммерческих стационарных сетях ЭВМ (например TYMNET, TRANSPAC).

Значительно чаще применяются адаптивные алгоритмы децентрализованной маршрутизации, в которых выбор маршрута производится в каждом центре коммутации самостоятельно. Их разделяют на изолированные (локальные) и кооперированные алгоритмы.

Визолированных алгоритмах не требуется передачи по сети служебной информации,

аадаптация осуществляется на основе информации только о своем центре коммутации, при этом учитываются статистические данные о характеристиках процесса обмена (длины очередей, приоритеты, время пребывания в системе и т.д.) и данные о технических характеристиках центра коммутации, пропускных способностях трактов передачи данных.

Для повышения скорости адаптации к изменениям на сети необходимо учитывать сведения о состоянии не только своего центра коммутации, но и других элементов сети. Взаимный обмен данными, которые необходимы при выборе маршрутов, производится с помощью передачи в сети специальных служебных сообщений, а алгоритмы маршрутизации, использующие эти сообщения, называются кооперированными.

Вкооперированных алгоритмах происходит обмен служебными сообщениями (так называемыми маршрутными сообщениями или форматами динамического управления) при изменении состояния ветвей сети. Объем, содержание и порядок использования маршрутных сообщений определяются конкретным алгоритмом маршрутизации.

Различают кооперированные алгоритмы, которые:

учитывают локальную информацию о состоянии сети и требуют обмен служебными сообщениями только между смежными ЦК;

учитывают глобальную информацию о состоянии сети и требуют обмен служебными сообщениями между всеми ЦК сети.

5

Попытки объединить преимущества централизованной и децентрализованной маршрутизации привели к созданию комбинированных алгоритмов маршрутизации. Известны два вида таких алгоритмов: гибридные и иерархические.

В гибридных алгоритмах центр маршрутизации на основе служебных сообщений, поступающих от каждого ЦК сети, вырабатывает общую стратегию маршрутизации для всей сети. При этом учитываются условия функционирования сети за длительный промежуток времени. Сформированный в центре маршрутизации ПРН доводится в виде маршрутных сообщений каждому центру коммутации, где с учетом информации о состоянии локального участка сети принимается окончательное решение о выборе маршрутов.

При реализации иерархических алгоритмов маршрутизации вся сеть разбивается на зоны, в каждой из которых имеется свой центр маршрутизации. Зоновый центр маршрутизации выполняет все расчеты, необходимые для формирования МАТ для центров коммутации своей зоны. При этом используется как локальная информация о состоянии элементов зонового участка сети, поступающая от ЦК зоны, так и глобальная информация о состоянии элементов других зон, содержащаяся в служебных сообщениях, которыми обмениваются зоновые центры маршрутизации.

Результаты моделирования сети с иерархическим алгоритмом маршрутизации позволяют сделать вывод о том, что такие алгоритмы при нестационарных входящих потоках данных обеспечивают более высокую пропускную способность, чем фиксированные алгоритмы и алгоритмы децентрализованной маршрутизации.

Несмотря на большое многообразие алгоритмов маршрутизации, все они базируются на так называемом принципе оптимальности, который утверждает, что любая исходящая из данного коммутационного центра ветвь сети, выбранная в соответствии с некоторым критерием оптимальности, принадлежит оптимальному пути.

Определение маршрутов в адаптивных алгоритмах производится в соответствии со следующими критериями оптимальности:

1.Поиск наиболее короткого по протяженности пути (с наименьшей суммарной длиной составляющих его ребер или ветвей сети);

2.Поиск пути с минимальными задержками (минимальным временем доставки);

3.Поиск наиболее протяженного (критического) пути;

4.Поиск наиболее надежного пути;

5.Поиск пути с наибольшей пропускной способностью и др.

2. Принцип определения оптимальных путей

Практическая реализация принципа оптимальности основана на последовательном применении к матрице весов тернарной операции. С помощью этой операции элемент мат-

рицы весов wi j заменяется на элемент wi j |

, вычисляемый в соответствии с выражением: |

||

wi j |

opt wi j , (wi k , wk j ) |

, k 1, 2, . . . , n . |

(1) |

Символом |

здесь обозначена некоторая обобщенная операция, выполняемая над ха- |

||

рактеристиками (весами) двух смежных ребер, в результате чего должна получиться характеристика пути, состоящего из этих ребер.

Символ opt характеризует критерий оптимальности, используемый при упорядочении путей. В результате применения операции opt к двум величинам выбирается одна из них –

оптимальная. |

|

Конкретное содержание операций opt и |

определяется, в основном, используемым |

критерием оптимальности. Ниже приведены наиболее часто используемые варианты содержания тернарной операции.

1. Поиск наиболее короткого (по протяженности) пути.

В данном случае тернарная операция имеет вид li j min li j , li k lk j .

Таким образом, операция opt есть операция min, а операция - это операция сложения.

6

2. Поиск наиболее протяженного (критического) пути.

Для определения такого пути должна использоваться тернарная операция вида

li j max li j , li k lk j .

3. Поиск наиболее надежного пути.

Если элементами матрицы весов являются вероятности того, что соответствующие ребра существуют, т.е. wi j qi j то надежность пути между парой вершин будет определяться

произведением весов входящих в данный путь ребер (при условии независимости выходов из строя данных ребер). Тогда содержанием операции opt будет определение максимума, а операция представляет собой операцию произведения двух чисел. Таким образом, тернарная

операция имеет вид qi j max qi j , qi k qk j .

4. Поиск пути с наибольшей пропускной способностью.

Как известно, пропускная способность пути С равна наименьшей из пропускных способностей ребер, его составляющих. Тернарная операция, реализующая необходимый в данном случае максиминный критерий, имеет вид:

Ci j max Ci j , min(Ci k , Ck j ) . Здесь opt = max, а = min.

К наиболее эффективным (с точки зрения вычислительной сложности) алгоритмам поиска оптимальных путей доставки информации в сети следует в первую очередь отнести такие алгоритмы, как алгоритм Дейкстры, алгоритм Данцига, алгоритм Флойда, матричный алгоритм и некоторые другие.

Для всех перечисленных алгоритмов исходными данными являются в первую очередь матрица весов W

wi j

wi j

и выбранный критерий оптимальности {opt, }. При этом результа-

и выбранный критерий оптимальности {opt, }. При этом результа-

том работы алгоритмов является модификация матрицы весов (элементами матрицы являются веса всех оптимальных путей в графе).

7