- •В.И. Вигдорович, с.В. Романцова, н.В. Шель, и.В. Зарапина

- •Оглавление

- •Предисловие

- •Часть I. Основы органической химии

- •Структура органических соединений

- •Теория строения органических соединений а.М. Бутлерова

- •Изомерия органических соединений

- •Индуктивный и мезомерный эффекты

- •Понятие о мезомерном эффекте

- •Типы реакций органических соединений. Понятие о механизме реакции

- •Типы реакций в органической химии

- •Направление и селективность химической реакции

- •Предельные (насыщенные) углеводороды

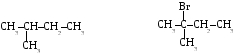

- •Изомерия алканов.Для алканов характерен один из видов структурной изомерии – изомерия углеродной цепи (строения углеродного скелета). Приведем примеры таких изомеров:

- •Физические свойства алканов

- •Физические характеристики некоторых нормальных углеводородов

- •Влияние разветвления молекул алканов на их физические характеристики

- •Химические свойства алканов

- •Некоторые отдельные представители

- •Экологическая характеристика алканов

- •Задачи по теме

- •Циклоалканы

- •Физические свойства циклоалканов

- •Получение циклоалканов

- •Химические свойства малых циклов

- •Применение циклоалканов

- •Экологическая оценка

- •Непредельные углеводороды Алкены (олефины)

- •Физические свойства олефинов

- •Получение олефиновых углеводородов

- •Химические свойства олефинов

- •Отдельные представители олефинов

- •Экологические характеристики

- •Задачи по теме

- •Алкадиены (диеновые углеводороды)

- •Методы получение диенов

- •Химические свойства диенов

- •Каучуки

- •Экологическая характеристика

- •Задачи по теме

- •Алкины (ацетиленовые углеводороды)

- •Методы получения алкинов

- •Физические свойства алкинов

- •Химические свойства алкинов

- •Экологическая характеристика

- •Задачи по теме

- •Предельные спирты

- •Предельные одноатомные спирты

- •Получение одноатомных спиртов

- •Физические свойства первичных спиртов

- •Химические свойства одноатомных спиртов

- •Отдельные представители

- •Предельные многоатомные спирты

- •Получение двухатомных спиртов

- •Получение трехатомных спиртов

- •Физические свойства многоатомных спиртов

- •Химические свойства многоатомных спиртов

- •Экологическая характеристика

- •Задачи по теме

- •Предельные оксосоединения

- •Альдегиды

- •Получение альдегидов

- •Физические свойства альдегидов

- •Химические свойства альдегидов

- •Отдельные представители

- •Экологическая характеристика

- •Получение кетонов

- •Химические свойства кетонов

- •Отдельные представители

- •Задачи по теме

- •Карбоновые кислоты

- •Электронное строение карбоксильной группы

- •Предельные карбоновые кислоты

- •Физические свойства кислот

- •Получение карбоновых кислот

- •Химические свойства карбоновых кислот

- •Свойства отдельных представителей гомологического ряда

- •Задачи по теме

- •Азотсодержащие органические соединения

- •Нитросоединения

- •Нитрилы и изоцианиды

- •Алифатические амины

- •Физические свойства аминов

- •Получение аминов

- •Химические свойства аминов

- •Отдельные представители

- •Экологическая характеристика

- •Задачи по теме

- •Аминокислоты

- •Физические свойства α-аминокислот

- •Способы получения -аминокислот

- •Способы получения -аминокислот

- •Химические свойства аминокислот

- •Отдельные представители

- •Простые и сложные эфиры Простые эфиры

- •Способы получения простых эфиров

- •Физические свойства простых эфиров

- •Химические свойства простых эфиров

- •Отдельные представители

- •Сложные эфиры карбоновых кислот Получение сложных эфиров карбоновых кислот

- •Химические свойства эфиров карбоновых кислот

- •Физические свойства жиров

- •Химические свойства жиров

- •Сложные липиды

- •Ароматические углеводороды, арены Бензол и его производные

- •Методы получения бензола и его гомологов

- •Получение гомологов бензола

- •Физические свойства аренов

- •Химические свойства

- •Экологиченские характеристики

- •Ароматические оксосоединения Фенолы

- •Некоторые физические и термодинамические характеристики ряда фенолов

- •Получение фенола

- •Некоторые химические свойства фенола

- •Задачи по теме

- •Гетероциклические соединения

- •Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом

- •Химические свойства пиридина

- •Диоксины

- •Физико-химические свойства ксенобиотиков типа диоксинов

- •Источники ксенобиотиков

- •Пестициды

- •Фуллерены. Синтез и свойства соединений на их основе

- •Методы получения гидридов фуллеренов

- •Кислотность фуллеренов

- •Применение фуллеренов

- •Высокомолекулярные соединения

- •Свойства высокомолекулярных соединений

- •Основные химические реакции высокомолекулярных соединений

- •Часть II основы химической термодинамики

- •Понятия и термины химической термодинамики

- •Внутренняя энергия

- •Первое началотермодинамики

- •Следствия из первого начала термодинамики

- •Теплоемкость при постоянном объеме, сv

- •Теплоемкость при постоянном давлении

- •Равновесные процессы. Максимальная работа

- •Термохимия

- •Закон Гесса

- •Следствия из закона Гесса

- •И окончательно

- •Связь h и u химических реакций

- •Зависимость тепловых эффектов от температуры. Закон Кирхгофа

- •Совершенно очевидно, что разности Сi можно выразить через уравнение

- •Средняя теплоемкость

- •Работа тепловой машины. Теорема и цикл Карно

- •Второе начало термодинамики

- •Энтропия как критерий самопроизвольного течения процесса

- •Следовательно, если такой процесс протекает в изолированной системе, то

- •Расчет энтропии

- •Расчет изменения энтропии идеального газа

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Принцип локального равновесия

- •Важно найти функции, определяющие зависимость deSиdiSот экспериментально измеряемых величин.

- •Статистическая интерпретация энтропии

- •Химический потенциал и химическое сродство

- •Химический потенциал

- •Химическое сродство

- •Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

- •Термодинамические потенциалы

- •Свободная энергия Гиббса

- •Для чистого вещества

- •Условия самопроизвольного протекания процесса

- •Уравнение Гиббса-Гельмгольца

- •Тепловая теорема Нернста. Третий закон термодинамики

- •Некоторые аспекты, связанные с достижением химического равновесия

- •Изотерма химической реакции

- •Изобара химической реакции

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Задача 7.Для реакции

- •Задача 8.Для реакции

- •Задача 10.Для реакции

- •Задача 11. Для реакции

- •Литература Основная литература

- •Дополнительная литература

Направление и селективность химической реакции

Направление химической реакции определяется совокупностью многих факторов.

1) Статические факторы. Реакционная способность соединений существенно зависит от распределения в их молекулах частичных электрических зарядов, которые, в свою очередь, определяются электронными эффектами заместителей и наличием сопряженных и ароматических фрагментов. Характерная для большинства соединений неравномерность в распределении электронной плотности является причиной появления в молекулах реакционных центров, предопределяющих направление атаки тем или иным реагентом (электронный фактор).

Рассмотрим в качестве примера реакцию щелочного гидролиза, протекающую по механизму нуклеофильного замещения:

СН3СН2СН2Cl + NaОН СН3СН2СН2ОН + NaCl

1-хлорпропан гидроксид натрия 1-пропанол хлорид натрия

Атом галогена в 1-хлорпропане, будучи более электроотрицательным, оттягивает на себя электронную пару, обслуживающую связь хлор – углерод. Вследствие этого на атоме галогена появляется частичный отрицательный заряд, а на атоме углерода – положительный. Поэтому нуклеофильная частица ОН– атакует именно тот атом углерода, который связан с атомом галогена.

Пространственное строение молекулы определяет пространственный (стерический) фактор, при наличии которого из-за относительно большого пространственного объема заместителей, окружающих реакционный центр, к нему может быть затруднен подход атакующей частицы. При этом реакция либо не будет осуществляться совсем, либо будет идти по иному пути с участием другого, более доступного реакционного центра, если, конечно, он имеется в молекуле.

Например, при сульфированиии сульфохлорировании алканов атомы водорода у третичного атома углерода не замещаются, реакция протекает по вторичному или первичному атомам.

2) Динамические факторы. Многостадийные процессы обычно включают стадии промежуточного образования нестабильных интермедиатов, обладающих высокой реакционной способностью. Часто можно предположить образование не одного, а нескольких интермедиатов. Реакция предпочтительно будет проходить через стадию образования относительно более устойчивого интермедиата. Относительная устойчивость интермедиатов, в частности, часто выступающих в качестве высокореакционных промежуточных частиц карбокатионов, карбанионов и свободных радикалов, определяется возможностью делокализации в этих частицах дробного электрического заряда.

Так, например, галогенирование алканов протекает, преимущественно по третичному атому углерода. Одной из причин этого является большая устойчивость образующегося интермедиата – третичного радикала.

3 )

Селективность реакций.Во

многих случаях в органическом соединении

присутствуют несколько неравноценных

реакционных центров. Следовательно,

реакция может протекать с образованием

продуктов различного строения. В

зависимости от строения продуктов

реакции говорят о региоселективности,

хемоселективности и стереоселективности

реакции.

)

Селективность реакций.Во

многих случаях в органическом соединении

присутствуют несколько неравноценных

реакционных центров. Следовательно,

реакция может протекать с образованием

продуктов различного строения. В

зависимости от строения продуктов

реакции говорят о региоселективности,

хемоселективности и стереоселективности

реакции.

Региоселективность – предпочтительное протекание реакции по одному из нескольких реакционных центров молекулы.

Например, при взаимодействии пропана с бромом есть два различных реакционных центра: вторичный и первичный атомы углерода. При УФ-облучении в реакции преимущественно участвует один реакционный центр – связь С–Н вторичного атома углерода.

СН3

–

СН2

–

СН3

+ Вr2

![]() СН3

–

СНВr

–

СН3

+ НВr

СН3

–

СНВr

–

СН3

+ НВr

пропан 2-бромпропан

Второй возможный изомер, 1-бромпропан, в этом процессе практически не образуется.

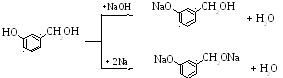

Хемоселективность – предпочтительное протекание реакции по одной из родственных функциональных групп.

Н апример,

из двух нижеприведенных реакций с

участием п-гидроксибензилового спирта

только взаимодействие его с гидроксидом

натрия относится к хемоселективным

процессам. Гидроксид натрия является

более слабым основанием, чем металлический

натрий, поэтому преимущественно реагирует

с гидроксильной группой, обладающей

более высокой кислотностью.

апример,

из двух нижеприведенных реакций с

участием п-гидроксибензилового спирта

только взаимодействие его с гидроксидом

натрия относится к хемоселективным

процессам. Гидроксид натрия является

более слабым основанием, чем металлический

натрий, поэтому преимущественно реагирует

с гидроксильной группой, обладающей

более высокой кислотностью.

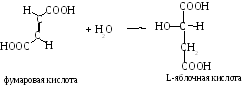

Стереоселективность – предпочтительное образование в реакции одного из нескольких возможных стереоизомеров.

Например, при катализируемом ферментом присоединении воды к фумаровой (транс-бутендиовой) кислоте в организме образуется только один из двух возможных здесь L- и D- стереоизомеров – L-яблочная кислота:

На способность соединений вступать в реакции также оказывают влияние индуктивный и мезомерный эффекты заместителей.

Контрольные вопросы

1. Скорость этерификации для первичных спиртов выше, чем для третичных. Влиянием какого фактора это объясняется?

2. При взаимодействии 1-бутена с бромоводородом получается, преимущественно, 2-бромбутан, а не 1-бромбутан. следует считать эту реакцию регио- или хемоселективной?

3. Какие электронные эффекты проявляет нитрогруппа в п-нитротолуоле и нитроэтане? А гидроксильная группа в этаноле и феноле?

4. Атом углерода в хлорметане обладает частичным положительным зарядом. Какой электронный эффект галогена является причиной этого заряда?