- •Лекция 4. Товарная форма организации общественного производства.

- •1. Методология исследования товарного хозяйства.

- •2. Причины возникновения и сущность товарного хозяйства.

- •3. Товар, его виды и свойства. Двойственный характер труда, создающего товар.

- •4. Развитие форм стоимости. Возникновение денег, функции денег. Закон денежного обращения.

- •5. Закон стоимости и его функции.

4. Развитие форм стоимости. Возникновение денег, функции денег. Закон денежного обращения.

В первых двух параграфах первой главы 1 т. "Капитала" К. Маркс выясняет качественную сторону стоимости, т.е. ее субстанцию, а также ее количественную определенность - величину стоимости. В третьем параграфе исследуются формы ее проявления, возникновение денежной формы.

Субстанцией стоимости и ее действительным содержанием является абстрактный труд. Он же является внутренней мерой стоимости. Здесь возникает один из наиболее сложных вопросов: почему наряду с этой внутренней мерой стоимости возникает еще внешняя, весьма несовершенная мера стоимости - деньги? Мало того, что эта мера стоимости является несовершенной, в условиях господства частной собственности деньги, представляя самую могучую экономическую силу, приносят ряд противоречий.

Стоимость - это специфически историческая и к тому же не прямая, а косвенная форма выражения общественных затрат. Сведение стоимости к труду было одним из важнейших достижений классиков буржуазной политической экономии. Всецело поглощенные анализом величины стоимости, они не раскрыли ее специфически исторической природы. Рассматривая буржуазный способ производства как вечную естественную форму общественного производства, они не понимали его исторически преходящего характера, а вместе с тем ими остались незамеченными и специфические исторические особенности формы стоимости, особенности товара, денег и капитала.

То, что не сумела раскрыть классическая буржуазная политическая экономия, выполнила марксистская политическая экономия. Анализ форм стоимости от простой до денежной является классическим образцом отражения исторического процесса в логике мысли. На первый взгляд кажется, что мы имеем дело с хитроумной логической конструкцией. На самом деле соотношение логического и исторического в развитии показано наглядно, полно. Здесь можно упомянуть и о трехчленной модели логики, не только изложения, но и научного исследования. "Конкретное - абстрактное - конкретное" встает перед нами во всем своем "величии."

Меновая стоимость как непосредственное данная была исходным пунктом анализа. Ее анализ привел к тем абстракциям (стоимость, абстрактный труд), которые позволяли раскрыть содержание стоимости.

Теперь возвратимся к меновой стоимости как единственно возможной форме выражения стоимости с тем, чтобы дать исчерпывающий ее анализ и таким образом завершить познание конкретного (меновой стоимости) во всем его многообразии.

Для выяснения вопроса о том, как и каким путем товар выражает свою стоимость, не следует строить каких-либо догадок. Необходимо лишь обратиться к самой реальной действительности, к товарному миру, к историческому процессу развития обмена, к его исходным формам.

Исторически исходной, начальной формой обмена была случайная, простая форма. Аристотель отмечал, что денежная форма стоимости есть дальнейшее развитие простой формы стоимости.

В эпоху рабства товарное производство было слабо развито, и решающую роль играла не стоимость, а потребительная стоимость. Приравнивание качественно различных продуктов казалось чем-то чуждым истинной природе вещей. Аристотель называл его искусственным приемом для удовлетворения практических потребностей обмена.

Отсутствие понятия стоимости затруднило дальнейший анализ меновой стоимости. Он отрицал наличие субстанции в двух обмениваемых товарах. А из самой формы стоимости нельзя ее вывести. Это возможно сделать, только исходя из реальных исторических условий.

В обществе, где развито товарное производство, все товары выражают свою стоимость в деньгах. Деньги являются всеобщей формой выражения стоимости. Но они появились не сразу. Для понимания происхождения и сущности денег необходимо проследить исторический процесс развития обмена н форм стоимости от простой до денежной.

Тайна всякой, в том числе и денежной, формы стоимости заключается в простой форме стоимости. Поэтому ее анализу следует уделить особое внимание, рассмотреть детально.

На ранней ступени развития общества товарный обмен носил случайный, эпизодический характер. Этой ступени соответствовала простая, или случайная, форма стоимости.

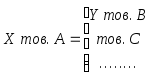

Общий вид простой (или случайной) формы стоимости:

X товара А = Yтовара В

В данной форме записи обмениваемые товары играют неодинаковую роль. Это уравнение не раскрывает абсолютной величины стоимости ни товара А, ни товара В. Оно линь свидетельствует о том, что товар А находит относительное выражение своей стоимости через товар В. В свою очередь, потребительная стоимость товара В выполняет не ту функцию, которая должна ему по природе его потребительной стоимости, а ту функцию, которую Аристотель называл противоестественной.

Итак, в представленной форме товар А играет активную роль. Он выражает свою стоимость. Товар В - играет пассивную роль. Он служит материалом для выражения стоимости товара А. Товар А находится в относительной форме стоимости, выражает свою стоимость не в рабочем времени, а относительно товара В.

Товар В служит эквивалентом (равноценностью) стоимости первого товара или находится в эквивалентной форме стоимости.

Товары, находящиеся в простой форме стоимости являются двумя полюсами одного и того же выражения стоимости. Пребывание товара в относительной форме стоимости предполагает пребывание другого товара в эквивалентной форме. Один товар одновременно не может быть как в относительной, так и в эквивалентной форме стоимости.

Относительная форма стоимости имеет качественнуюиколичественнуюопределенность.

Рассмотрим качественнуюопределенность относительной формы стоимости.

Приравнивание одного товара к другому свидетельствует о том, что все товары, отличающиеся как потребительные стоимости, качественно однородны и соизмеримы как стоимости - это во-первых; во-вторых, стоимость любого товара, находящегося в относительной форме, может быть выражена только относительно, т.е. через обмен на другой товар, в потребительной стоимости другого товара.

Количественнаяопределенность относительной формы стоимости заключается в следующем. Товар, находящийся в относительной форме стоимости, выражает не только стоимость вообще, но и ее величину. Величина ее изменяется вместе с изменением стоимости как самого товара А, так и его эквивалента - товара В.

Если, например, стоимость товара А увеличивается или уменьшается в два раза, а стоимость товара В останется неизменной, тогда относительная форма стоимости против первоначальной А = В получит соответственно вид:

1 тов. А = 2 тов. В, или

1 тов. А = 1/2 тов. В

Если же стоимость товара А останется неизменной, а стоимость товара В увеличится в два раза или снизится вдвое, тогда вместо уравнения Х тов. А = Yтов. В получим соответствующее уравнение

1 тов. А = 1/2 тов. В, или

1 тов. А = 2 тов. В

Из рассмотренного примера следует вывод: величина относительной стоимости прямо пропорциональна стоимости товара А и обратно пропорциональна стоимости товара В.

Что касается эквивалентной формы стоимости, то она имеет свои особенности.

Первая особенность. Потребительная стоимость товара-эквивалента есть форма проявления своей противоположности - стоимости. Это значит, что в данном примере товар В в качестве эквивалента через свою потребительную стоимость выражает стоимость товара А.

Вторая особенность. Конкретный труд, затраченный на производство товара-эквивалента, служит формой проявления абстрактного труда. Так, в приведенном примере конкретный труд в товаре В, создавший его потребительную стоимость, выступает как средство выражения абстрактного труда, воплощенного в товаре А.

Третья особенность. Частный труд, заключенный в товаре-эквиваленте, выражает свою противоположность - непосредственно через общественный труд. В процессе обмена частный труд в товаре В свидетельствует, что товар А является продуктом общественного труда.

Все эти особенности эквивалентной формы вполне раскрываются в деньгах. Но важно отметить, что они (деньги) зарождаются уже в простой форме стоимости, с тем, чтобы раскрыть загадочность денежной формы.

Простая (или случайная) форма стоимости соответствует первому этапу общественного разделения труда - отделению земледельческого хозяйства от скотоводства.

С развитием товарного производства обмен становится более регулярным. Случайная его форма становится более постоянной, а в дальнейшем и необходимой.

Вместе с тем развивается и форма стоимости. Простая ее форма с исторической неизбежностью переходит в более полнуюилиразвернутую.

Эта форма характеризуется тем, что стоимость товара А теперь выражается не только через товар В, но и С, и Д, и целый ряд других товаров. Этот процесс объясняется тем, что развиваются производительные силы, продолжается процесс общественного разделения труда и обмен приобретает регулярный, более распространенный характер. В него вступают уже не два случайных товара, а многие товары.

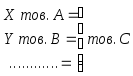

Общий вид полной (или развернутой) формы стоимости:

Бесконечный ряд выражений товарной стоимости наглядно показывает, что она относится с полным безразличием ко всякой особой форме потребительной стоимости, в которой она проявляется, будет ли она железом или золотом, пшеницей или холстом.

Причем величина стоимости товара А остается постоянной независимо от того, что она выражается в бесконечно разнообразных товарах, принадлежащих самым различным товаровладельцам. Случайное отношение двух индивидуальных товаровладельцев, как это представлено простой формой стоимости, невозможно.

Главная отличительная черта данной формы стоимости - множественность ее выражения. Из этого следует своеобразиеэквивалентной формы. Теперь каждый товар выполняет роль эквивалента, в качестве стоимостного тела.

Следует отметить, что сколь несовершенна может быть форма стоимости, она может иметь недостатки.

Внешне они проявляются как известные технические трудности, связанные с поиском нужных контрагентов.

Однако действительные недостатки развернутой формы стоимости имеет под собой глубокие экономические основания.

Первый недостаток заключается в незавершенности относительно стоимости, поскольку ряд ее выражений не заканчивается. Второй недостаток состоит в разрозненном и разнородным характере таких выражений. Все это сказывается на эквивалентной форме развернутой формы стоимости. Натуральная форма каждого отдельного товара здесь выступает как лишь в особенной эквивалентной форме наряду с другими бесчисленными эквивалентными.

Таким образом, развернутая форма стоимости еще далеко не решает противоречия, заключенных в товаре между потребительной стоимостью и стоимостью, между конкретным и абстрактным трудом.

Эти противоречия разрешаются, но не устраняются, в дальнейшем развитии товарного производства, с расширением товарного производства, товарного обмена, переходом от случайной формы последнего к развернутой, а затем и всеобщей.

Вместе с тем развивается и меновая стоимость от простой к развернутой, а затем и ко всеобщей форме стоимости.

С дальнейшим развитием производительных сил регулярный обмен становится жизненной потребностью общества. Анализ простой и развернутой формы стоимости убедительно показал, что активную и определяющую роль играет относительная форма стоимости. От степени ее развития зависит степень развития эквивалентной формы.

Простая форма относительной стоимости делает другой товар одиночным эквивалентом; развернутая форма относительной стоимости придаетвсем другим товарам форму разнообразных особенных эквивалентов. С дальнейшим развитием относительная форма стоимости приобретает всеобщий характер, выталкивая из товарного мира единственный товар, превращая его во всеобщий эквивалент.

Полная, или развернутая, форма стоимости превращается во всеобщую форму стоимости и ее общий вид:

Если раньше любой товар мог попеременно выступать в качестве эквивалента, то теперь только один из них играет роль всеобщего эквивалента, а остальные находятся в относительной форме стоимости. Теперь товаропроизводитель, прежде чем приобрести для себя нужный продукт, должен предварительно обменять свой товар на всеобщий эквивалент, а затем уже на этот эквивалент купить то, что требуется ему.

На смену непосредственному обмену приходит товарное обращение- обмен, совершающийся при посредстве третьего товара по формуле товар - всеобщий эквивалент - товар. Однако всеобщая форма стоимости имеет свои недостатки. На местных рынках роль всеобщего эквивалента выполняли различные товары. Это зависело от развития хозяйства в данной местности, от природных и исторических условий. У скотоводов в качестве всеобщего эквивалента чаще всего выступал скот, шкуры животных, у землевладельцев - зерно, у рыболовов - рыба, у охотников - меха и т.д. Все это ограничивало рамки обмена и препятствовало его повсеместному развитию.

В качестве всеобщего эквивалента К. Маркс взял холст и показал всю его силу, как только холст стал выполнять эту необычайную для его естественной природы функцию. Холст, выполняя функцию всеобщего эквивалента, становится образом стоимости, общим для всего товарного мира.

Он приобретает способность непосредственной обмениваемости на все другие товары. Располагающий холстом имеет возможность приобрести любые товары. Владелец холста становится властелином товарного мира. Эта всемогущая его экономическая сила вытекает не из его естественной плоти, а из того непреложного факта, что он стал всеобщим эквивалентом. Стоит поставить на место холста золото, как все это облекается в ту мистифицированную форму, которая дает повод эту чудодейственную силу всеобщего эквивалента приписать золоту по присущей ему естественной природе.

В процессе исторического развития обмена роль всеобщего эквивалента на широком рынке переходит к благородным металлам, и в конце концов прочно закрепляется за золотом.

Создается первое впечатление, что золото обладает свойством быть деньгами, еще находясь в недрах земли. Однако окончательная “победа” золота - быть всеобщим эквивалентом - досталась не сразу. Лишь в середине XIX столетия золото прочно и навсегда, пока существует частное товарное производство, закрепило за собой функцию всеобщего эквивалента.

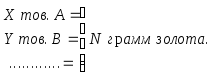

Общий вид денежной формы:

Анализом исторического процесса, развития обмена К. Маркс раскрыл тайну денег в "Капитале". Деньги возникли не в результате соглашения между людьми, Они являются продуктом стихийного развития товарного хозяйства, противоречия между частным и общественным трудом. С ростом общественного разделения труда все больше расширяется сфера обмена, возникает необходимость в выражении общественного труда частных производителей через обмен, посредством всеобщего эквивалента, которым и явились деньги. Золото в роли всеобщего эквивалента признано в результата его однородности, легкой делимости, хорошей сохраняемости, удобством в перевозке.

Правда, “победа” золота в некотором смысле была “заочной”. Золотое обращение скорее провозглашалось, чем осуществлялось на самом деле. Не следует смешивать золотое обращение с выполнением золотом функции всеобщего эквивалента. Хотя в современном обществе нет золотого обращения, однако золото продолжает выполнять функцию всеобщего эквивалента.

Немаловажное значение имеет его компактность: в небольшом по объему количестве представлена большая величина стоимости. Если бы добыча золота производилась с легкостью производства кирпичей, ему не суждено было бы выполнять столь высокую социальную функцию, и перед ним не падали бы ниц не только вельмож, но и короли.

Денежная форма стоимости есть конечный продукт развития меновой стоимости и вместе с тем та реальная форма проявления, в которой стоимость выступает на поверхности товарных отношений. Этой денежной формой выражения стоимости является цена.

Основу цены составляет стоимость. Это следует из самого определения цены как денежного выражения стоимости. Но, как и любая форма проявления, она не является адекватным отражением своего содержания. Поэтому их несовпадение обусловлено самим характером соотношения сущности и формы ее проявления. Если бы сущность и форма ее проявления совпадали, тогда отпала бы необходимость в науке вообще.

Но сущность вещей, явлений, окружающей природы и общества скрыты.

Сущность и явление неотделимы друг от друга. Еще Гете говорил, что нет ничего внутри, что не проявлялось бы вовне, и нет таких явлений, которые не раскрывали бы своей сущности. Это справедливо также в отношении стоимости и цены.

Стоимость с момента появления денег, обнаруживает себя только в цене. Следовательно, цена это не просто одна из возможных, а единственно возможная и завершенная форма проявления стоимости. Судить о движении стоимости можно только по движению цен. Это и давало повод вульгарным экономистам к их отождествлению.

Анализ меновой стоимости от простой к денежной раскрывает не только действительную основу цены, но и законы ее движения.

Уровень цен и закономерный процесс их движения определяются не только стоимостью товаров, находящихся в относительной форме стоимости, но и стоимостью денег. Исходя из законов простого относительного движения стоимости и распространяя их на движение цен, формулируются три зависимости:

1. При неизменной стоимости денег товарные цены повышаются или падают прямо пропорционально стоимости этих товаров.

2. При неизменной стоимости товаров их цены падают или повышаются обратно пропорционально стоимости денег.

3. При изменении стоимости денег и стоимости товаров в одном и том же направлении, в одной и той же пропорции товарные цены остаются неизменными.

При всех возможных изменениях стоимости товаров и стоимости денег движение товарных цен определяется одновременным действием названных трех законов.

Разумеется, что на действие этих законов движения товарных цен оказывают влияние законы денежного обращения, особенно, когда в сферу обращения вторгаются неполноценные, а затем и бумажные деньги.

Реальный исторический процесс движения товарных цен - многосложный и противоречивый процесс, т.к. он происходит под воздействием множества экономических факторов.

Общество развивается через противоречивые ситуации. Одна из таких заключается в том, что с ростом производительности труда снижается стоимость единицы продукции, и в то же время цены растут. Этот парадокс нельзя объяснить без детального изучения денег, выполняемых ими функций, законов их обращения, причин, порождающих переполнение рынков бумажной массой и, как неизбежным следствием, понижением их покупательной силы.

Сущность и функции денег.

Золото как товар обладает потребительной стоимостью и стоимостью. Как потребительная стоимость, оно служит материалом для изготовления различных вещей, удовлетворяющих потребности человека. Стоимость золота, как и стоимость любого другого товара, определяется затратами общественно необходимого рабочего времени на его добычу.

Однако золото как деньги есть особый товар. Эта способность состоит в том, что оно обладает всеобщей потребительной стоимостью, т.е. представляет собой предмет всеобщей потребности в процессе обмена.

Деньги выступают в качестве всеобщего воплощения стоимости, как продукт непосредственно общественного труда. Все другие товары выступают как продукты непосредственно частного труда. Деньги удостоверяют, что труд частных товаропроизводителей носит общественный характер.

Сущность денег состоит в том, что они являются всеобщим эквивалентом, служат орудием стихийного учета общественного труда товаропроизводителей и выражают экономические отношения между ними. Эта сущность денег проявляется в их функциях: 1) мера стоимости; 2) средство обращения; 3) средство накопления (образование сокровищ); 4) средство платежа; 5) мировые деньги.

1. Мера стоимости. Сущность денег полнее раскрывается через их функции. Первая и главная из них - мера стоимости. Это подтверждается исторически и оправдывается логически.

Исторически деньги прежде всего выступают в качестве меры стоимости. Они соизмеряют стоимость самых разных товаров. Эта функция денег прослеживается с момента их появления еще в далекие исторические времена. Если скот был одним из первых всеобщих эквивалентов, то он был и первой мерой стоимости всех других товаров. Вместе с тем он был и выражением абсолютного богатства страны. Однако только с того момента, когда всеобщий эквивалент прочно срастается с потребительной стоимостью благородных металлов и, наконец, с золотом. Эту функцию меры стоимости начинает выполнять только золото, независимо от того, является ли оно достоянием всех или некоторых стран, находится ли оно в обращении или покоится глубоко в подземных хранилищах. Это объясняется тем, что меру стоимости деньги выполняют идеально, т.е. мысленно, что определяется природой стоимости, лишенной физических свойств. В отличие от метра - меры длины или килограмма - меры веса, которыми измеряются физические свойства тел, деньги соизмеряют стоимость товара, в котором не заключено ни атома физического вещества природы. Но это не значит, что стоимость существует лишь в представлении, что она лишена реального бытия. Более того, не деньги делают товары соизмеримыми. Именно потому, что все товары как стоимости представляют собой овеществленный человеческий труд и сами но себе соизмеримы, - именно поэтому все они и могут изменять свои стоимости одним и тем же специфическим товаром, превращая его в общую для них меру стоимостей, т.е. в деньги.

Следовательно, деньги как мера стоимости выступают лишь необходимой формой проявления присущей товарам внутренней меры стоимости, которой является только рабочее время. Деньги могут выступать в качестве меры стоимости лишь в силу того, что они сами имеют стоимость, будучи конкретной формой воплощения абстрактного однородного человеческого труда.

Но поскольку деньги вещественно воплощены в золоте или другом благородном металле, то товарные стоимости превратились в мысленно представляемые количества этих металлов. Они сравниваются между собой и соизмеряются друг с другом. Возникает техническая необходимость сводить их к какому-либо общепринятому количеству металла как единице измерения стоимости товара. Такие единицы измерения для золота, серебра, меди даны в виде весовых единиц. Поэтому при металлическом обращении готовые названия весового масштаба всегда образуют и первоначальные названия денежного масштаба, или масштаба цен. Например, в Древней Греции денежный масштаб (талант = 60 минам = 6 тыс. драхм) совпадал с весовыми единицами; в Англии до последнего времени фунт стерлингов нес на себе отпечаток весовой единицы - он равнялся 1 фунту серебра).

Как мера стоимостей и как масштаб цен деньги выполняют две совершенно различные функции. Мерой стоимостей они являются как общественное воплощение человеческого труда, масштабом цен - как фиксированный вес металла.

С развитием товарных отношений и расширением денежного обращения денежные названия веса металла неизбежно отделяются от первоначальных весовых названий. Объясняется это прежде всего тремя причинами: 1) введением иностранных денег, которые по своему названию ничего общего не имели с весовыми единицами данной страны; 2) заменой в качестве всеобщего эквивалента одного металла другим, как это было в Англии; 2) фальсификацией монеты, когда весовое содержание денежной единицы преднамеренно уменьшилось.

То, что в средние века считалось порчей монеты, в современных условиях возводится в принцип регулирования денежного обращения. Девальвация (уменьшение золотого содержания денежной единицы) - прямое тому доказательство.

2. Средство обращения. Вторая функция денег - средство обращения - неотделима от денег как меры стоимости. Она является внешним ее проявлением.

Функция денег как средства обращения есть исторический продукт товарного обращения. Она получает всестороннее развитие лишь в условиях капитализма, когда в сферу товарного обращения вступают все или почти все продукты общественного производства.

При анализе функции обращения следует проследить процесс превращения товарной формы в денежную (Т-Д), а затем денежной в товарную (Д-Т). Сам по себе этот процесс прост и, кажется, ничего загадочного не содержит. Однако в нем заключена не только тайна происхождения и развития функции денег как средства обращения, но и весьма важных последствий, которыми характеризуется денежное обращение.

Исходя из своеобразной природы денег как средства обращения, следует объяснить возникновение их монетной формы, возможность появления неполноценных, а затем и бумажных денег, количество денег, необходимое для обращения, а на базе частного товарного производства и возможность экономических кризисов.

Своеобразная природа денег как средства обращения всецело обусловлена метаморфозом товара: Т-Д-Т, где деньги являются лишь средством перемещения (перехода) товара от одного товаровладельца к другому. Для выполнения такой операции товару должна противостоять определенная весовая часть золота или другого благородного металла, выполняющего функцию всеобщего эквивалента, и условиях неразвитого товарного обращения нередко обращались так называемые “весовые деньги”, так что покупатель выходил на рынок, вооруженный не только весами, но и инструментами, позволявшими дробить куски металла в соответствии с величиной стоимости покупаемого товара. Да, пожалуй, нет необходимости обращаться к доисторическим временам, чтобы убедиться в необходимости выражать всеобщий эквивалент в весовых единицах. Международные расчеты в современных условиях, несмотря на настойчивое внедрение в обращение “бумажного золота”, осуществляется все же в весовых единицах настоящего золота.

Реальная жизнь товарного обращения уже в отдаленные исторические эпохи с настоятельной необходимостью требовали установления общепризнанной денежной единицы в качестве средства обращения, не в виде простого куска золота, а чеканной монеты. Термин “монета” происходит от названия храма Юноны - Монеты в Риме, где был учрежден первый монетный двор.

Первые русские монеты были отчеканены в конце 80-х годов X в. Эрмитаж располагает ныне лучшей коллекцией монет в мире. Ее первым собирателем был Петр I. Коллекция пополнялась многие десятилетия. В настоящее время она превышает один миллион триста тысяч монет.

Функция обращения не мирилась с “весовыми деньгами”. Поэтому чеканка монеты становится столь же естественной необходимостью, как и само товарное обращение. Дело это чрезвычайно прибыльное, поэтому оно узурпировалось власть имущими. В средние века феодалы присваивали себе право чеканки в виде монетной регалии, принадлежащей царю, а затем эта функция полностью переходит государству.

Монеты, находясь в обращении, стираются, теряют вес, а вместе с тем утрачивают и свою первоначальную стоимость. Несмотря на это, они продолжают безукоризненно выполнять функцию средства обращения. Было сразу же замечено, что наряду с полноценными монетами столь же успешно обращаются неполноценные деньги. Этим воспользовалось государство. Наряду с полноценными деньгами стали выпускаться биллонные деньги, вначале при сохранении ремедиума, т.е. допустимого законом отклонения в пробе, а затем и в обход его. Поэтому порча монеты неотступно следовала за чеканкой.

С расширением сферы обращения то, что именовалось в более ранние периоды “порчей” монеты, становится естественным явлением.

Если ранее выпуск неполноценных денег рассматривался как порча монеты, то теперь выпуск бумажных денег, лишенных всякой стоимости, не вызывает никаких сомнений.

Чем это объяснить? Конечно, не особыми привилегиями государства, не его могуществом и не его особой творческой деятельностью. Все это объясняется своеобразной природой денег в качестве средства обращения, тем, что функция обращения может успешно выполняться не только неполноценными деньгами, но и такими деньгами, которые не имеют никакой стоимости.

Своеобразная природа функции денег как средства обращения состоит в том, что она носит мимолетный характер. Самостоятельное выражение меновой стоимости товара в процессе товарного обращения является преходящим явлением.

Допустим, что крестьянин, продавая пшеницу, тут же приобретает сельскохозяйственный инвентарь. Быть может ему даже удалось положить деньги в карман. Будут ли они в этом случае полноценными или неполноценными, золотыми монетами или бумажными знаками, это не имеет существенного значения. Более того, для выполнения функции обращения бумажные деньги имеют свои преимущества. Они более компактны и более удобны в этой функции, чем серебряные или, особенно, медные деньги.

В процессе товарного обращения деньги, представляя мимолетное объективированное отражение товарных цен, действительно существуют лишь как знаки самих себя, а потому могут быть заменены простыми знаками.

Следовательно, возможность появления бумажных денег заключена в функции денег как средства обращения.

Впервые бумажные деньги появились в Китае, в средние века.

Из современных развитых капиталистических стран пионером в этом отношении оказались США.

Хотя бумажные деньги непосредственно вырастают из обращения металлических денег, однако существенно отличаются от них. Они лишены своей внутренней стоимости. Подобно Луне, они светят не собственным, а отраженным светом, превращаясь в простые знаки стоимости, в символы. Но эти символы должны получить общественное признание. И они его получают при помощи установления государством принудительного курса с обязательным приемом их для всех учреждений, предприятий и отдельных лиц по нарицательной стоимости. Это легко установить по надписи, существующей на всех казначейских билетах, в отличие от банкнот, так называемых кредитных денег.

Принудительную силу обращения бумажные деньги имеют только в пределах государства, выпустившего их. И только здесь они растворяются в своей функции средства обращения. Принимая чисто функциональную форму существования они, казалось, окончательно обособляются от своей металлической субстанции. Однако вскоре обнаруживается, что бумажные деньги лишь постольку знак стоимости, поскольку они представляют определенное количество благородного металла, выполняющего функции всеобщего эквивалента. Как только они перестают представлять это определенное количество золота, они теряют свою покупательную силу, обесцениваются. Поэтому бумажные деньги не могут отрываться от своей золотой основы, в противном случае они превратятся в простые бумажки, пригодные разве только для коллекционирования или для оклейки стен жилища, как это случилось с ”керенками” в период установления Советской власти в России.

Функция обращения денег знаменательна еще и тем, что на базе частного, и именно только частного, товарного производства содержит возможность экономического кризиса. Метаморфоз товара сам по себе не содержит возможности кризиса. Но в условиях частного товарного производства в силу противоречия между частным и общественным трудом такая возможность реальна.

Частный труд, воплощенный в товаре, лишь в потенции является общественным. Чтобы быть общественной признанной, товарная форма обязательно должна перевоплотиться в денежную. Товар любит деньги, но подобная любовь никогда не протекает ровно. Превращение товара в денежную “куколку” - это сложный и мучительный процесс. В случае безответной любви он еще более жесток по своим последствиям, чем то отчаяние, которое переживают влюбленные. Неизвестно, какой из процессов порождает наибольшее количество человеческих жертв. Скорее всего безысходность судьбы, обусловленная затовариванием и кризисами.

3. Средство накопления.

До сих пор речь шла о двух функциях денег: мере стоимости и средстве обращения. Первую функцию они выполняют идеально, вторую - вещественно, зримо, но мимолетно и поэтому могут быть заменены знаками, символами. Но существуют и такие функции денег, в которых они должны выступать в своей золотой или серебряной сущности, когда они превращаются в сокровища или выступают в качестве мировых денег. В последнем случае они снимают свой национальный мундир и выступают в обнаженном виде как простые слитки золота.

В отдельно взятой стране деньги в качестве сокровища выступают в той же золотой или серебряной плоти. Здесь деньги функционируют в собственном смысле, в противоположность ранее рассмотренным функциям денег. Функцию накопления могут выполнять только полноценные деньги, т.е. такие, которые сами имеют стоимость. В этой функции деньги начинают выступать с момента их появления.

Функцию накопления следует рассмотреть из самого товарного метаморфоза, точнее, из его приостановки. После первого акта Т - Д не следует второго для полного его метаморфоза: Т - Д. В этом случае деньги оставляют сферу обращения. Они уходят в сокровища. Продавец товара становится собирателем всеобщего эквивалента в его натуральной форме.

Нельзя смешивать общую природу денег и их специфическую роль, обусловленную тем или иным способом производства. Это в равной мере относится и к отдельным их функциям, в том числе и как средству накопления.

Общая природа денег состоит в том, что они являются свидетельством на получение определенной доли общественного богатства. И уже в силу этого они не могут не привлекать к себе самого пристального внимания, но в условиях частного товарного производства деньги выступают всеобщим представителем вещественного богатства и могут быть превращены в любой товар. В то же время каждая реальная денежная сумма, каких бы размеров она не достигла, количественно ограничена и на нее можно приобрести лишь строго определенное количество материальных благ. Вот это противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег виде всеобщего представителя богатства заставляет собирателя сокровищ неустанно умножать свои накопления.

Природа функции денег как средства накопления не остается постоянной. Она изменяется вместе с изменением способа производства. В докапиталистических формациях из-за слабого развития товарных отношений эта функция денег выступала в своем первозданном виде, как сокровища в буквальном смысле этого слова. Накоплять - это значит изымать деньги из сфер обращения и обрекать их на абсолютную неподвижность, запирая в сундуки или, еще надежнее, зарывая в землю. Классический тип собирателя дан в ”Скупом” Мольером, в ”Гобсеке” Бальзаком и особенно ярко представлен Пушкиным в ”Скупом рыцаре”.

В условиях капитализма функция накопления претерпевает существенные изменения. В глазах предпринимателя-капиталиста собиратель сокровищ выступает как ”помешанный” капиталист. Предприниматель-капиталист в противоположность собирателю сокровищ не изымает деньги, а, наоборот, ввергает их в сферу обращения, так как в этом он усматривает единственно возможный путь их умножения.

Однако и в эпоху капитализма длинные нормального и бесперебойного обслуживания сферы обращения создаются резервы, куда могли бы уходить свободные деньги и вновь поступать в требуемом количестве обратно в сферу обращения. В этом случае деньги действительно превращаются в сокровище, но лишь с целью регулирования денежного обращения. Вместе с тем не исключаются и такие явления, когда полноценные деньги, вытесняемые неполноценными деньгами, оставляют сферу обращения и в буквальном смысле слова превращаются в сокровища. Этот процесс тезаврации (с греческого - сокровище) полноценных денег дополняется обращением в сокровище вновь добываемого золота.

Прямым подтверждением того, что золото в качестве всеобщего эквивалента обращается в сокровища, служат золотые запасы, которые создаются любым государством, а особенно теми из них, которые стремятся регулировать международные расчеты и осуществлять свое господство в мировом масштабе. Размеры золотых запасов, как правило, находятся в прямой зависимости от экономического могущества страны.

4. Средство платежа.

Для завершения полной картины о функциях денег следует остановиться на функции денег как платежного средства.

Очень важно подчеркнуть, что и эта функция денег обусловлена своеобразной формой товарного обращения.

Полная форма товарного обращения выглядит так:

Т - Д - Т,

где две фазы: Т - Д (акт продажи) и Д - Т (акт купли).

В данном случае отчуждение товаров сопровождается одновременной реализацией их цены. Товары продаются за наличные. Но с развитием товарного обращения реализация цены товаров отделяется от акта отчуждения товаров. Товары продаются в кредит. В этом случае продавец становится кредитором, а покупатель должником. В момент наступления погашения долга деньги выполняют функцию платежа. Они ее выполняют также при оплате жилплощади, любых бытовых услуг и тогда, когда наступает платеж по предоставленному кредиту. В этой функции деньги выступают задолго до того, как практика развитых капиталистических стран довела продажу товаров в кредит до масштабов, охватывающих 70-80% общего товарооборота.

Функция платежа сама по себе проста, но она способствует возникновению таких экономических связей, которые не были свойственны ранее рассмотренным функциям денег.

В отличие от денег как средства обращения, где непосредственные связи между продавцом и покупателем являются кратковременными и скоропреходящими, в функции платежа они являются довольно прочными и постоянными на весь период предоставленного кредита. Пожалуй, нет более тяжкого бремени для дебитора, чем власть кредитора. Это с достаточной полнотой раскрывается уже в докапиталистических формациях. Даже корни классовой борьбы в античном и феодальном обществе уходят в отношения между должниками и кредиторами.

В современном мире отношения между кредиторами и должниками уже не ограничиваются рамками отдельной страны, а охватывают всю мировую систему, превращая в должников целые страны. Страны-кредиторы и страны-должники - это специфически исторические явления. В эпохе докапиталистических формаций они были порождением военных побед и поражений.

Функцию денег как средство платежа нельзя рассматривать изолированно от других функций денег. Когда товар продается в кредит, движение товаров (Т-Т) происходит без реального движения денег. Однако они и здесь выполняют известные нам функции, прежде всего выступают в качестве меры стоимости при определении цены продаваемого товара. Вместе с тем они функционируют как идеальное покупательное средство, способствуя перемещению товара из рук в руки, нередко существуя лишь в виде денежного обязательства (долговая записка, вексель), и только по наступлению платежа деньги вступают в обращение. Тогда они выполняют функцию платежного средства.

При анализе функции платежа следует обратить внимание на две заключенные в ней возможности, представляющие важное экономическое значение: на возможность экономических кризисов и возможность кредитных денег.

Возможность кризиса, как об этом говорилось выше, уже заключена в функции обращения. Она становится более реальной в функции платежа. Прекращение товарного метаморфоза, вызванное приостановкой превращения Д-Т, действительно означает приостановку реализации товара, а невозможность реализации есть первый симптом экономического кризиса. Однако это носит локальную, скоропреходящую и не всеохватывающую форму экономических связей, обусловленную мимолетным характером функции обращения. По другому складываются условия с развитием денег в качестве средства платежа. В этом случае экономические связи не носят скоропреходящей формы, а становятся прочными и нерушимыми на весь период кредитования. Охватывая значительную часть продавцов и покупателей, а в условиях капитализма потенциально и все общество, они предполагают платеж по всем обязательствам в строго определенные сроки. В случае несвоевременного платежа в одном звене межхозяйственных связей может наступить всеобщий неплатеж., и тогда разразится денежно-кредитный кризис. В границах простого товарного хозяйства и при рассмотрении функций денег как средства платежа, не касаясь кредита и кредитных отношений, речь мажет идти лишь о возможности кризиса, а не о его реальном осуществлении.

Из функции денег как платежного сродства возникают кредитные деньги. При рассмотрении этого вопроса необходимо рассмотреть два последующих звена: долговую записку и вексель.

Когда товаровладелец продает товар в кредит, он не ограничивается устным обязательством покупателя оплатить товар в установленный срок, а требует долговую расписку, в которой обычно называется купленный товар, его цена и срок погашения долга. Такая долговая записка была прямым предшественником векселя, так же как сам вексель в свою очередь является непосредственным предшественником кредитных денег.

Вексель - это тоже долговое обязательство, но составленное с соблюдением предписанных правил. Впервые векселя появляются в Италии в средние века. Сначала векселя служили для пересылки денег. Затем они стали проникать в сферу товарного обращения, широко выполняя функцию средства платежа и всеобщего денежного обязательства.

Вексели делятся на простые и переводные. При выдаче простых векселей участвуют два лица: векселедатель и векселедержатель; переводных - не менее трех: векселедатель (трассант), векселеприобретатель (ремитент) и векселеприниматель (трассат) - уплачивающий по векселю ремитенту по приказу (указанию)трассанта.

Вексели. ведут своеобразную жизнь. Они могут наравне с деньгами выполнять функцию обращения и быть средством платежа. В этом случае векселедержатель учиняет свою подпись и вексель не только не утрачивает своих названных свойств, а становится еще более добротным и более желательным для приема, так как новый векселедержатель имеет возможность обратиться за оплатой по векселю не только к векселедателю, но и к любому другому лицу, учинившему свою подпись. Чем больше подписей будет на векселе, тем выше будет его притягательная сила, поскольку для оплаты по векселю векселедержатель имеет право обратиться к любому лицу, подписавшему вексель, независимо от очередности учиненных подписей, а лишь руководствуясь их кредитоспособностью.

Для того, чтобы придать вексельному обращению более прочную базу, на помощь приходит банк, производящий учет векселей. Фактически банк скупает вексели, расплачиваясь банковскими векселями, которые носят название банкнот - банковских билетов, т.е. кредитных денег.

Таким образом, вместо обычных векселей выпускаются банковские вексели, где векселедателем выступает не отдельное лицо, а банк. Обращение такого рода “векселей” - кредитных денег приобретает широкое распространение. Они принимаются с большей охотой, чем обычные вексели. Банк более платежеспособен по сравнению с любым индивидуальным векселедателем.

Выпуск банкнот банками производится не только под вексели, но и под золото и другие драгоценности.

Не следует смешивать кредитные деньги с бумажными. Между ними есть различия.

Бумажные деньги возникают из функции обращения, кредитные - из функции платежа. Бумажныеденьги выпускаются государством. Они обязательны к приему, не обеспечены, не разменны, эмитируются по мере надобности в государственных расходах.Кредитныеденьги выпускаются банком, не имеют принудительной силы хождения, обеспечены золотом, инвалютой и другими активами банка, разменны, выпускаются под товарные вексели и таким образом никогда не превышают требуемой нормы.

В современных условиях различия между бумажными и кредитными деньгами фактически исчезают. Но о них следует знать, чтобы разобраться в их природе и законах обращения.

5. Мировые деньги. “Выходя за пределы внутренней сферы обращения, - пишет Маркс, - деньги сбрасывают с себя приобретенные ими в этой сфере локальные формы - масштаба цен, монеты, разменной монеты, знаков стоимости - и опять выступают в своей первоначальной форме слитков благородных металлов”.

Не в пределах отдельно взятой страны, а лишь на арене мировой торговли товары универсально развертывают свою стоимость. Поэтому только здесь они получают самостоятельное существование в качестве мировых денег, реальным воплощением которых может быть только золото.

Мировые деньги, выступая в форме слитков золота, не обязательно должны выполнять функции обращения и платежа в этом натуральном виде. Хранение золота, а особенно его транспортировка даже на небольшие расстояния, рискованное дело.

Но как только наступают глубокие потрясения в мировой экономике, вызванные военными событиями, экономическими кризисами или обесценением валют ведущих капиталистических стран, золото из дремлющего состояния приходит в движение.

При тех условиях, когда ни одна валюта какой-либо страны не имеет господствующего значения и не может быть легко конвертируемой в любую из них, особенно с ее обесценением и неразменностью на золото, последнее выступает в качестве единственного гаранта в международных расчетах. Деньги - только золото, и только золото - деньги. Именно в такие моменты золото раскрывает себя в качестве единственно всеобщего эквивалента

Законы денежного обращения.

Существует три вида денег: золотые, бумажные и кредитные. В зависимости от их специфической природы и тех функций, которые они выполняют, действуют строго определенные законы денежного обращения.

При золотом обращении и тогда, когда бумажные и кредитные деньги свободно обмениваются на золото, количество денег необходимое для обращения определяется массой обращающихся товаров и их ценой, скоростью обращения одноименной монеты, товарной массой, проданной в кредит, взаимными погашениями, наступившими платежами. Эту взаимосвязь различных факторов, определяющих количество денег, необходимых для обращения, можно выразить следующей формулой:

![]()

где Д - количество денег, необходимое для обращения; Т - сумма цен обращающихся товаров; К - сумма цен товаров, проданных в кредит; П - наступившие платежи; М - взаимные погашения; О - число оборотов одноименных денежных единиц.

Если денег будет выпущен в обращение больше, чем' следует из данной формулы, все излишне выпущенные деньги (золотые) уйдут в сокровища. Таким образом, сам механизм денежного обращения строго ограничивает денежную массу, необходимую для обращения. В этом случае не требуется никакого государственного вмешательства. По другому обстоит дело с обращением бумажных денег.

Бумажные деньги, лишенные собственной стоимости, представляют собой лишь знак золота.

Поскольку выпуск бумажных денег осуществляется государством, может возникнуть представление, что их количество в обращении определяется государством. В действительности могущество государства в этом отношении есть фикция. Обращение бумажных денег регулируется объективным, но, в отличие от золотого обращения, особым экономическим законом.

Специфический закон обращения бумажных денег возникает из их отношения к золоту, лишь из того непременного факта, что они являются представителями золота. Закон этот сводится к тому, что выпуск бумажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действительно обращалось бы символически представленное ими золото (или серебро).

Этот закон имеет всеобщее значение для всех стран, где господствует бумажно-денежное обращение. Рассуждения о том, что якобы золото перестало быть основой бумажного обращения, лишено научных оснований. Имманентные законы товарного мира господствуют и в сфере бумажно-денежного обращения. Если масса бумажных денег будет превышать количество одноименных золотых монет, которые действительно могли бы находиться в обращении, то они представляли бы лишь то количество золота, которое необходимо для обслуживания товарного обращения, т.е. то количество золота, которое определяется внутренними законами товарного производства. Если же пренебречь этими законами и довольствоваться внешней видимостью, вытекающей из бумажно-денежного обращения, то легко сбиться на иллюзорное представление о якобы полной самостоятельности бумажных денег.

В обращении бумажных денег все законы действительного обращения денег кажутся перевернутыми, поставленными на голову. Это обусловлено коренными различиями между золотыми и бумажными деньгами.

Золото обращается потому, что имеет стоимость. Бумажные деньги, наоборот, имеют представительную стоимость потому, что обращаются. При данной стоимости товаров количество обращающегося золота зависит от его собственной стоимости. Наоборот, представительная стоимость бумажных денег зависит от их количества, находящегося в обращении. Количество обращающегося золота увеличивается или уменьшается с ростом или падением цен на товары. Обратная картина наблюдается при бумажном обращении: цены товаров возрастают или падают с увеличением или уменьшением количества бумажных знаков, находящихся в обращении.

Товарное обращение может поглотить только строго определенное количество золотых монет, в полном соответствии с изложенным выше законом. Бумажные же деньги могут быть поглощены рынком в любом количестве. Их эмиссия может быть ограничена разве только количеством бумаги и техническими средствами по их изготовлению или тем состоянием, когда их покупательная сила будет приближаться к нулю, не оправдывая затрат на их эмиттирование.

Обращение кредитных денег имеет свои особенности. Они определяются их своеобразной природой.

Если кредитные деньги выпускаются банком в строгом соответствии с учтенными товарными векселями и разменны на золото, они не переполняют каналы денежного обращения и не вступают в конфликт с имманентными законами товарного производства. Если же их выпуск выходит за границы, положенные их природой, они неизбежно утрачивают свой своеобразный характер и обращаются как обычные бумажные деньги со всеми вытекающими отсюда последствиями.