- •24.Рыхлая соединительная ткань

- •24.1Локализация в организме

- •24.2.Клеточные элементы, источники их формирования

- •24.3.Состав межклеточного вещества

- •24.4.Источники развития и регенерации клеток волокнистой соединительной ткани

- •24.5.Функции рыхлой соединительной ткани

- •25.Плотная соединительная ткань

- •25.1.Классификация

- •25.2.Локализация в организме

- •25.3.Особенности межклеточного вещества

- •25.4.Особенности клеток

- •26.4. Специализированные формы фибробластов

- •26.5.Функции фибробластов. Этапы образования коллагеновых волокон.

- •27.Макрофаги

- •27.1.Происхождение макрофагов

- •27.2.Микроскопическое строение

- •27.3.Субмикроскопическое строение

- •27.4.Зависимость строения от функциональной активности

- •27.5.Функции, специализированные типы макрофагов

- •28.Тучные клетки (тканевые базофилы)

- •28.1.Источник развития

- •28.2.Микроскопическое строение

- •28.3.Субмикроскопическое строение

- •28.4.Состав специфических гранул

- •28.5.Функции. Взаимодействия с другими клетками крови и соединительной ткани

- •29.Соединнительные ткани со специальными свойствами

- •29.1.Классификация. Особенности строения

- •29.2.Локализация в организме

- •29.3.Типы, строение и функции жировой ткани

- •29.4.Строение и функции ретикулярной ткани

- •29.5.Строение и функции других тканей

- •30.Межклеточное вещество рыхлой соединительной ткани

- •30.1.Функциональное значение

- •30.2.Состав матрикса

- •30.3.Виды волокон. Их морфологическая характеристика

- •30.4.Физические свойства волокон

- •30.5.Значение клеток в образовании межклеточного вещества

- •31.Хрящевая ткань

- •31.1.Виды хряща (классификация)

- •31.2.Строение хрящевой ткани

- •31.3.Особенности межклеточного вещества

- •31.4.Особенности клеток

- •31.5.Функциональное значение

- •32.Костная ткань

- •32.1.Виды костной ткани

- •32.2.Функционльное значение

- •32.3.Структурные компоненты: клетки, особенности межклеточного вещества

- •32.4.Строение ретикулофиброзной костной ткани

- •32.5.Локализация ретикулофиброзной костной ткани в организме

- •33.Клеточные элементы костной ткани

- •33.1.Остеоцит, его строение

- •33.2.Остеобласт, его строение

- •33.3.Функции остеобласта

- •33.4.Остеокласт, его строение

- •33.5.Функции остеокласта

- •34.Пластинчатая костная ткань

- •34.1.Строение костной пластинки

- •34.2.Структура остеона

- •34.3.Виды костных пластинок

- •34.4.Особенности строения компактной и губчатой костной ткани

- •34.5.Строение и значение надкостницы

- •35.Прямой остеогенез

- •35.1.Стадии прямого остеогенеза

- •35.2.Остеогенные клетки. Их строение

- •35.3.Образование и минерализация межклеточного вещества

- •35.4.Перестройка костной ткани

- •35.5.Регуляция остеогенеза

- •36.Непрямой остеогенез

- •36.1.Стадии непрямого остеогенеза

- •36.2.Образование первичного центра окостенения

- •36.3.Образование вторичных центров окостенения

- •36.4.Ремоделирование структуры кости

- •36.5.Регуляция остеогенеза и перестройки костной ткани

- •37.Мышченая ткань

- •37.1.Источники развития

- •37.2.Классификация мышечных тканей

- •37.3.Общая морфологическая характеристика: опорный, трофический и сократительный аппараты

- •37.4.Мышечноподобные сократительные клетки, их локализация, строение и функции

- •37.5.Регенерация различных типов мышечных тканей

- •38.Поперечно-полосатая мышечная ткань

- •38.1.Источники развития Сердечная мышечная ткань - из миоэпикардиальной пластинки (находящейся в составе висцерального листка спланхнотома)

- •38.2.Строение мышечного волокна

- •38.3.Типы мышечных волокон

- •38.4.Структура миофибриллы

- •38.5.Механизм сокращения мышечного волокна

- •Механизм участия атф в сокращении

- •39.Строение мышцы как органа

- •39.1.Типы мышечных волокон, их морфологическая и гистохимическая характеристики

- •39.2.Наружные оболочки мышцы, их значение

- •39.3.Внутренние оболочки, их значение

- •39.4.Связь мышцы с сухожилием

- •39.5.Гистогенез мышц

- •40.Сердечная мышечная ткань

- •40.1.Источник развития

- •40.2.Особенности строения

- •40.3. Виды кардиомиоцитов

- •40.4.Строение и функции различных видов кардиомиоцитов

- •40.5.Регенерация сердечной мышечной ткани

- •41.5.Источники развития

- •42.Нервная ткань

- •42.1.Источники развития

- •42.2.Структурные компоненты, их классификация

- •42.3.Общее строение нейронов

- •42.4.Субмикроскопическое строение нейронов

- •42.5.Морфологическая и функциональная классификация нейронов (примеры)

- •43.Нервные волокна

- •43.1.Структурные компоненты нервных волокон

- •43.2.Строение безмиелиновых нервных волокон. Примеры их локализации.

- •43.3.Строение миелиновых нервных волокон. Примеры их локализации.

- •43.4.Образование миелиновой оболочки

- •43.5.Функциональные особенности нервных волокон

- •44.Нервные окончания

- •44.1.Классификация нервных окончаний

- •44.2.Эффекторные нервные окончания. Их виды и строение

- •44.3. Моторные бляшки, их строение. Основы механизма нервно-мышечной передачи

- •44.4.Рецепторы. Их классификация и строение

- •44.5.Строение и функции нервно-мышечных веретен. Локализация и компоненты.

- •Принцип работы веретена.

- •45.Синапсы

- •45.1.Общая характеристика синаптических контактов

- •45.2.Строение химических синапсов

- •45.3.Морфологическая классификация синапсов

- •45.4.Понятие о нейромедиаторах (нейротрансмиттерах)

- •45.5.Механизм синаптической передачи нервного импульса

- •46.Рецепторные нервные окончания

- •46.1.Рецепторы как периферические отделы органов чувств. Поняти о первично- и вторичночувствующих органах чувств (примеры)

- •46.5.Функциональная характеристика рецепторов (примеры)

- •46.2.Морфологическая характеристика рецепторов

- •46.3.Строение свободных нервных окончаний (примеры)

- •46.4.Строение инкапсулированных окончаний (примеры)

- •47.Нейроглия

- •47.1.Классификация

- •47.2.Источники развития

- •47.3.Локализация различных видов глиальных клеток

- •47.4.Строение различных видов глиальных клеток

- •47.5.Функции нейроглии

39.Строение мышцы как органа

39.1.Типы мышечных волокон, их морфологическая и гистохимическая характеристики

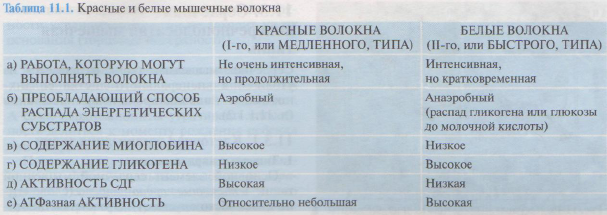

По своим физиологическим возможностям и обуславливающим их биохимическим свойствам мышечные волокна делятся на несколько типов:

красные, мышечные волокна (волокна I-го, или медленного, типа);

волокна промежуточного типа;

белые мышечные волокна (волокна II-го, или быстрого, типа).

Причем эти волокна в том или ином соотношении содержатся в одной и той же мышце. А тип мышечного волокна определяется, видимо, типом иннервирующего его мотонейрона.

Морфологически волокна можно различить после проведения соответствующих гистохимических реакций.

Реакция на гликоген

Реакция на СДГ

Реакция на АТФазную активность

39.2.Наружные оболочки мышцы, их значение

![]()

39.3.Внутренние оболочки, их значение

![]()

Базальная мембрана - и волокна поперечнополосатых мышечных тканей (скелетной и сердечной), и каждый миоцит гладкой мышечной ткани покрыты базальной мембраной. В связи с этим, используется термин "сарколемма": это плазмолемма и покрывающая её базальная мембрана.

Эндомизий — это узкие прослойки рыхлой неоформленной соединительной ткани между мышечными волокнами. Таким образом, в мышцах мышечные волокна вплотную друг к другу не прилегают: они разделены эндомизием. В эндомизии содержатся кровеносные капилляры и наиболее мелкие ветви нервов, контактирующие непосредственно с мышечными волокнами.

Перимизий — более толстые прослойки рыхлой соединительной ткани вокруг группы мышечных волокон. Соответственно, здесь проходят более крупные сосуды и нервные стволы. Группы мышечных волокон могут объединяться в более мощные пучки, разделенные еще более толстыми соединительнотканными прослойками.

Эпимизий — соединительная ткань (обычно — плотная оформленная), окружающая всю мышцу.

39.4.Связь мышцы с сухожилием

Мышечные волокна кончаются там, где мышца переходит в сухожилие. Здесь они контактируют с пучками коллагеновых волокон сухожилия.

В области контакта коллагеновые волокна проникают в узкие впячивания сарколеммы на конце мышечного волокна и прикрепляются к базальной мембране — наружному слою сарколеммы.

39.5.Гистогенез мышц

Подробнее:

Источник развития скелетной

мышечной ткани

- клетки миотомов (дорсомедиальных

участков сомита), детерминированные в

направлении миогенеза в результате

сигналов, получаемых от клеток окружающих

эмбриональных зачатков. Программа

миогенеза реализуется группой генетических

регуляторных факторов транскрипции

(MyoD, миогенин, Myf5 и MRF4), обеспечивающих

активность специфических для мышечной

ткани генов. Миогенные клетки мигрируют

в область расположения будущих мышц и

усиленно размножаются митозом под

влиянием факторов роста (преимущественно

ФРФ и ТФРР). Пролиферативно активные

клетки называются миобластами.

Подробнее:

Источник развития скелетной

мышечной ткани

- клетки миотомов (дорсомедиальных

участков сомита), детерминированные в

направлении миогенеза в результате

сигналов, получаемых от клеток окружающих

эмбриональных зачатков. Программа

миогенеза реализуется группой генетических

регуляторных факторов транскрипции

(MyoD, миогенин, Myf5 и MRF4), обеспечивающих

активность специфических для мышечной

ткани генов. Миогенные клетки мигрируют

в область расположения будущих мышц и

усиленно размножаются митозом под

влиянием факторов роста (преимущественно

ФРФ и ТФРР). Пролиферативно активные

клетки называются миобластами.

Образование миосимпластов происходит по завершении деления миобластов, когда их основная часть располагается цепочками и сливается друг с другом в области концов с образованием симпластических структур - мышечных трубочек (миотубул). В последних ядра занимают центральное, а образующиеся миофибриллы - периферическое положение. Часть миотубул в ходе нормального развития гибнет механизмом апоптоза.

Дифференцировка мышечных трубочек в мышечные волокна включает увеличение содержания миофибрилл, которые постепенно занимают центральную часть симпласта, оттесняя ядра к его периферии, под сарколемму. По мере дифференцировки изменяется тип вырабатываемого миозина, входяшего в состав миофиламентов, нарастает содержание митохондрий, формируются элементы саркоплазматической сети, редуцируются центриоли. Постепенно складываются различия в структурных, цитохимических и функциональных характеристиках волокон, которые лежат в основе их подразделения на типы. Мышечные симпласты уже на ранних этапах гистогенеза вступают во взаимодействие с растущими аксонами мотонейронов, что способствует последующему развитию и дифференцировке волокон.

Миосателлитоциты образуются из другой части (или типа) миобластов, которые не участвуют в формировании симпластов, а сохраняются в виде отдельных самостоятельных клеток, располагающихся по периферии мышечных волокон (между базальной мембраной и миосимпластом). Эти клетки, называемые клетками-сателлитами (от англ. Satellite - спутник), или миосателлитоцитами, сохраняются в малодифференцированном состоянии в течение всей жизни индивидуума и выполняют роль камбиальных элементов скелетной мышечной ткани.

Источником развития сердечной мышечной ткани служит миоэпикардиалъная пластинка висцерального листка спланхнотома (целомическая выстилка в шейной части эмбриона). Клетки этой пластинки (миобласты) активно размножаются митозом и постепенно образуют миофиламенты, формирующие миофибриллы. С появлением последних клетки именуются сердечными миоцитами, или кардиомиоцитами). Миофибриллы первоначально не обладают поперечной исчерченностыо и строгой ориентацией в клетке; в дальнейшем они располагаются вдоль ее длинной оси, а их тонкие филаменты прикрепляются к уплотненным участкам сарколеммы (Z-веществу) у концов кардиомиоцитов.

Дифференцировка кардиомиоцитов, в отличие от волокон скелетной мышечной ткани, сочетается с их размножением: гликоген и миофибриллы накапливаются в саркоплазме клеток, которые еще продолжают делиться, уже обладая сократительной способностью. В период деления сердечных миоцитов часть их миофибрилл подверагается распаду с последующей повторной сборкой. В цитоплазме дифференцирующихся кардиомиоцитов нарастает содержание рибосом, цистерн грЭПС, митохондрий. Из-за отсутствия цитотомии при делении некоторые клетки становятся двуядерными. Способность кардиомиоцитов человека к полному митотическому делению утрачивается к моменту рождения или в первые месяцы жизни. Вместе с тем. в этих клетках начинаются процессы полиплоидизации, протекающие, как предполагают, путем обычного, но незавершенного митоза и продолжающиеся в кардиомиоцитах желудочков до 8-12 лет. Выстраиваясь в цепочки, сердечные миоциты не сливаются друг с другом (как это происходит при развитии скелетного мышечного волокна), а формируют сложные межклеточные соединения - вставочные диски, связывающие кардиомиоциты в функциональные волокна.

Развитие гладкой мышечой ткани происходит на сравнительно ранних этапах эмбриогенеза; ее источником служит мезенхима, выселяющаяся из спланхнотомов (образует гладкую мышечная ткань внутренних органов и сосудов) и дерматома (образует гладкую мышечную ткань кожи). По мере дифференцировки клетки удлиняются, в них начинают синтезироваться белки сократительного аппарата и цитоскелета, формируются плотные тельца. В малодифференцированных гладких миоцитах сильно развиты грЭПС и комплекс Гольджи, которые в дальнейшем редуцируются по мере их созревания при одновременном нарастании содержания миофиламетов. Гладкие миоциты продолжают делиться уже после формирования сократительного аппарата, в той или иной степени сохраняя эту способность и в зрелых тканях.