травматология 2 / Shaposhnikov-Travmatologia_i_ortopedia_2_tom

.pdfломок может быть извлечен из сустава и репонирован); 3) в процессе оперативного вмешательства; 4) по методу В. А. Андрианова.

Способ закрытого извлечения ущемленного медиального надмыщелка плечевой кости из полости локтевого сустава по Андрианову состоит в следующем. Под общим обезболиванием поврежденную руку удерживают в разогнутом положении и вальгируют в локтевом суставе, что приводит к расширению суставной щели с медиальной стороны. Кисть руки отводят в радиальную сторону для натяжения разгибателей предплечья. Легкими качательными движениями пред плечья и толчкообразным давлением по продольной оси конечности медиальный надмыщелок выталкивают из сустава, после чего про изводят репозицию. Если консервативное вправление не удается, по казана открытая репозиция с фиксацией медиального надмыщелка.

Перелом головчатого возвышения плечевой кости (эпифизеолиз, остеоэпифизеолиз, перелом эпифиза) является внутрисуставным пе реломом и наиболее часто встречается у детей в возрасте от 4 до 10 лет. Повреждение сопровождается разрывом капсульно-связочного аппарата, а смещение костного отломка происходит кнаружи и книзу; нередко наблюдается ротация головчатого возвышения до 90° и даже до 180°. В последнем случае костный отломок своей хрящевой поверхностью бывает обращен к плоскости излома пле чевой кости. Столь значительное вращение костного отломка зави сит, во-первых, от направления силы удара и, во-вторых, от тяги прикрепляющихся к латеральному надмыщелку большой группы мышц-разгибателей.

При лечении детей с переломом головчатого возвышения пле чевой кости надо стремиться к идеальной адаптации костных от ломков. Неустраненное смещение костного фрагмента нарушает ар тикуляцию в плечелучевом сочленении, приводит к развитию псев доартроза и контрактуре локтевого сустава. При эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах головчатого возвышения с небольшим смеще нием и ротацией костного отломка до 45—60° производят попытку консервативного вправления. Во время репозиции (для раскрытия суставной щели) локтевому суставу придают варусное положение, после чего давлением на костный отломок снизу вверх и снаружи кнутри производят вправление. Если репозиция не удается, а ос тавшееся смещение грозит возникновением стойкой деформации и контрактуры, возникает необходимость оперативного вмешательства. Открытая репозиция также показана при смещении и ротации ко стного фрагмента более чем на 60°, так как попытка вправления в подобных случаях почти всегда безуспешна. Кроме того, во время ненужных манипуляций усугубляются уже имеющиеся повреждения капсульно-связочного аппарата и прилежащих мышц, излишне трав мируются эпифиз и суставные поверхности костей, образующих локтевой сустав. Удобен оперативный доступ к локтевому суставу по Кохеру. После репозиции костные отломки фиксируют двумя перекрещенными спицами Киршнера. Хороший результат достига ется с помощью компрессирующего устройства, предложенного В. П. Киселевым и Э. Ф. Самойловичем.

462

Дети, перенесшие указанную травму, подлежат диспансерному наблюдению в течение 2 лет, так как не исключено повреждение ростковой зоны с образованием в поздние сроки деформации.

14.7. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

Переломы костей предплечья у детей занимают первое место среди всех переломов костей конечностей. Возникают они чаще в резуль тате непрямой травмы при падении на вытянутую руку.

Наиболее типичными переломами в области проксимального кон ца лучевой кости являются эпифизеолизы или остеоэпифизеолизы со смещением головки лучевой кости либо переломы, когда плоскость перелома проходит через метафиз в поперечном направлении. Пе реломы собственно головки лучевой кости исключительно редки и наблюдаются только у детей в возрасте 14—15 лет.

Лечение зависит от степени смещения головки лучевой кости. Ос тавшееся смещение в пределах */з поперечника кости и под углом до 15° не отражается на функции конечности, так как по мере роста про исходит самокоррекция. При смещении головки лучевой кости под уг лом до 60—70° ее суставная поверхность ротируется и движение в плечелучевом суставе становится невозможным. При таких смещениях показана закрытая одномоментная репозиция по Свинухову.

Репозицию сложных переломов производят, как правило, под общим обезболиванием и периодическим рентгенологическим кон тролем. Руку сгибуют под прямым углом в локтевом суставе. По мощник осуществляет противотягу за среднюю треть плеча. Хирург, обхватив предплечье пальцами обеих рук, осуществляет тягу по оси плеча и полные ротационные движения (положение крайней супи нации и пронации). После 10—12 подобных движений предплечье переводят в положение полной пронации и одномоментно медленно разгибают до 180°. Как правило, удается добиться хорошего сопо ставления отломков без дополнительных мероприятий. После репо зиции руку сгибают в локтевом суставе до прямого угла, сохраняя предплечье в пронированном положении.

При смещении головки лучевой кости под углом до 80—90° закрытая репозиция может быть выполнена по Баирову: чрескожное вправление по принципу рычага при помощи иглы или спицы Киршнера.

Оперативное вмешательство показано при полном отрыве головки лучевой кости с полным смещением и при неудаче консервативных методов вправления. Производят репозицию методом внедрения по Ру (сопоставление без внутренней фиксации) или осуществляют трансэпифизарный остеосинтез спицей Киршнера. Удаление головки лучевой кости, как это рекомендуется у взрослых, детям противо показано. Эта операция является калечащей, так как приходится удалять эпифизарный хрящ, за счет которого происходит рост лу чевой кости в длину (25 % от роста лучевой кости); в дальнейшем возникают отклонения оси предплечья кнаружи и неустойчивость сустава.

463

Перелом локтевого отростка локтевой кости встречается в ос новном у детей старшей возрастной группы и возникает в результате прямого удара. При оценке данных рентгенологического исследова ния следует помнить, что ядро окостенения локтевого отростка появляется поздно (к 10—12 годам) и может быть фрагментированным. Последнее обстоятельство приводит к диагностической ошибке: нормальная структура локтевого отростка принимается за оскольчатый перелом. Лечение консервативное. Руку фиксируют в гипсовой лонгете в положении максимального разгибания. Оперативное вме шательство применяется при значительном смещении, неэффектив ности консервативного лечения, повторном переломе локтевого от ростка со смещением, а также при сложных комбинированных пе реломах и вывихах костей, образующих локтевой сустав, в сочетании с отрывом локтевого отростка. Остеосинтез осуществляется в основ ном П-образным швом или компрессионными винтами.

Переломы диафизов костей предплечья у детей младшего возраста чаще бывают неполными, наблюдаются надломы по типу зеленой ветки или ивового прута; у старших детей возможны полные или надкостничные переломы. Как правило, дистальные концы обеих костей предплечья смещаются к тыльной поверхности, образуя угол, открытый к разгибательной поверхности предплечья. При поднадкостничных переломах, надломах по типу зеленой ветки возможны диагностические ошибки, так как клиническая картина скудная и лишь рентгенография помогает поставить правильный диагноз.

Если перелом не распознан, кость постепенно прогибается и через некоторое время обнаруживается ее искривление вследствие неправильного срастания отломков.

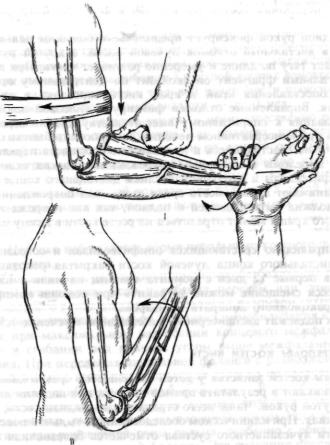

Изолированные переломы локтевой кости у детей встречаются относительно редко. В то же время при переломе локтевой кости возможно сочетание перелома с вывихом головки лучевой кости — перелом Монтеджи и повреждение Брехта (перелом в области про ксимального метафиза локтевой кости). При этих переломовывихах нередки диагностические ошибки. Недиагностированный и невправленный вывих головки лучевой кости может вызвать ограничение движений в локтевом суставе и его стабильность. Чтобы диагности ровать даже небольшой подвывих головки лучевой кости, достаточно провести ось этой кости на снимке локтевого сустава в боковой проекции (линия Смита) и в переднезадней проекции (линия Гин збурга). Этапы вправления и репозиции переломовывиха Монтеджи представлены на рис. 14.7.

Супинированное предплечье сгибают в локтевом суставе с одно моментной тягой по оси предплечья и производят давление на выступающую головку лучевой кости спереди назад и снаружи кнутри. При этом одномоментно удается установить отломки лок тевой кости. Руку сгибают в локтевом суставе под углом 60—70° и фиксируют в гипсовой лонгете сроком на 4—5 нед.

При диафизарных переломах костей предплечья со смещением наибольшие трудности при репозиции возникают при косой и по перечной плоскостях перелома. В этой ситуации, когда костные

464

Рис. 14.7. Этапы вправления и репозиции переломовывиха Монтеджи.

I — момент репозиции; II — репозиция завершена.

отломки с трудом удерживаются во вправленном положении, можно воспользоваться методом, который помогает справиться с трудным переломом: репозицию и фиксацию осуществляют при максимальном разгибании руки в локтевом суставе, по прямой оси руки. Если при репозиции не удается установить отломки в точное анатомическое положение конец в конец и остается допустимое смещение, то нет необходимости производить многократные повторные попытки за крытой репозиции. В процессе роста избыточная костная мозоль рассасывается, функция предплечья восстанавливается полностью, а форма предплечья исправляется. В этих случаях гипсовую лонгету накладывают в положении максимальной супинации во избежание срастания отломков локтевой и лучевой костей в месте перелома, так как это нарушает ротационные движения.

465

При переломах костей предплечья в дистальной трети со сме щением наиболее целесообразна репозиция «на перегиб». Травма толог одной рукой фиксирует предплечье и большим пальцем упи рается в дметальный отломок лучевой кости, а другой рукой осу ществляет тягу по длине и умеренно разгибает кисть. При давлении на дистальный фрагмент он скользит по центральному отломку и после сопоставления край в край кисть переводят в положение сгибания. Вправленные отломки фиксируют гипсовой лонгетой.

Показания к оперативному вмешательству крайне ограничены; неудача при консервативном лечении, интерпозиция мягких тканей, неправильно срастающиеся и неправильно сросшиеся переломы, от крытые переломы с обширным повреждением мягких тканей.

Эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы дистального конца лучевой кости занимают первое место среди этого вида повреждений. Репо зиция должна быть щадящей и полной, так как повреждение эпифизарного хряща может отразиться на росте кости в длину и вызвать деформацию типа Маделунга, которая с годами может увеличиться. При неправильно срастающихся эпифизеолизах и остеоэпифизеолизах дистального конца лучевой кости закрытая репозиция воз можна в первые 12 дней с момента травмы; начиная с 13-го дня, оставшееся смещение можно устранить при помощи компрессион- но-дистракционного аппарата Илизарова.

Дети подлежат диспансерному наблюдению в течение 1,5—2 лет.

14.8. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ

Переломы костей запястья у детей встречаются чрезвычайно редко. Они возникают в результате прямой травмы, при падении на ладонь с вытянутой рукой. Чаще всего страдает ладьевидная кость, реже — полулунная. При клиническом обследовании, по тыльной поверхности в области лучезапястного сустава отмечается болезненная припух лость. Максимальная боль при пальпации соответствует локализации поврежденной кости. Сгибание и разгибание, приведение и отведе ние, а также ротационные движения болезненны. На рентгенограм мах определяется перелом, плоскость которого проходит в попереч ном направлении.

Иммобилизация осуществляется гипсовой лонгетой, наложенной с ладонной стороны от головок пястных костей до проксимальной трети предплечья в положении легкого тыльного разгибания кисти. Срок фиксации 5—6 нед. Такой длительный срок иммобилизации обуслов лен недостаточным кровоснабжением костей запястья и возможностью развития асептического некроза в отдаленные сроки после травмы.

Переломы пястных костей чаще наблюдаются у мальчиков, явля ются следствием травмы, полученной в драке. Наиболее типичны суб капитальные переломы IV и V пястных костей с угловым смещением под действием удара и тяги межкостных и червеобразных мышц с об разованием угла, открытого в ладонную сторону. При переломах со смещением производят репозицию под проводниковой или местной анестезией с последующей фиксацией в гипсовой лонгете.

466

Перелом в области проксимального метафиза I пястной кости, остеоэпифизеолиз или эпифизеолиз (перелом Беннета) возникают в результате чрезмерного ладонного сгибания I пястной кости, при чем происходит внутрисуставной отрыв костного фрагмента от ос нования пястной кости. Вправление производят вытяжением за I палец при отведении и разгибании I пястной кости с одновременным давлением на сместившийся к тыльной поверхности проксимальный костный отломок. Срок иммобилизации — до 3 нед.

Переломы фаланг пальцев кисти — преимущественно результат прямого воздействия силы, причем, как правило, удар приходится по тыльной поверхности пальцев или по длиной оси (удар мячом во время игры, удар во время драки и др.). Обычно наблюдаются переломы без смещения или с незначительным угловым смещением. Угол открыт к сгибательной поверхности пальцев. У детей младшего возраста встречаются неполные переломы. При играх в ручной мяч возникают переломы тыльного отдела основания дистальной фалан ги, сочетанные с разрывом сухожильного растяжения разгибателя пальца. Нередко наблюдается отрыв небольшого костного фрагмента вблизи сустава.

При показаниях к репозиции применяют обезболивание по методу Оберега—Лукашевича. Если у ребенка перелом или эпифизеолиз проксимального конца дистальной фаланги с разрывом сухожильного растяжения разгибателя пальца, показана иммобилизация в гипсовой лонгете при максимальном разгибании концевого межфалангового сустава и сгибании под прямым углом выше межфалангового со членения. При переломах дистальной фаланги с размозжением мяг ких тканей (чаще всего при ущемлении дверью) не следует спешить с отсечением ушибленных тканей и фаланги. В подобных случаях может быть выполнена первичная кожная пластика кожным лос кутом на ножке, выкроенным на ладонной поверхности кисти, для закрытия скальпированной раны пальца, особенно с обнажением и выстоянием кости дистальной фаланги. Эта операция предупреждает процесс грубого рубцевания с деформацией дистальной фаланги, при этом восстанавливается тактильная чувствительность.

14.9. ВЫВИХИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Травматический вывих головки плечевой кости у детей встречается редко. Наблюдается в основном в старшей возрастной группе. Ме ханизм повреждения, который приводит к вывиху головки плечевой кости у взрослых, в детском возрасте вызывает травматический эпифизеолиз или остеоэпифизеолиз. Этому способствуют большая эластичность и прочность капсульно-связочного аппарата у детей. Наиболее типичным смещением головки плечевой кости у детей при травматическом вывихе является нижнеподкрыльцовое.

Диагноз не представляет затруднений. Следует дифференциро вать от перелома в области проксимального конца плечевой кости. Рентгенологическое исследование уточняет диагноз. Вправление травматического вывиха производят по способу Кохера или Джа-

467

нелидзе. Опыт лечения детей с данной патологией показывает, что восстановление конгруэнтности сустава нередко происходит до пол ного завершения всех моментов вправления. Срок иммобилизации — до 2 нед. ЛФК и физиопроцедуры рекомендуются до полной реа билитации. При занятии спортом на ближайшие 3 мес исключают борьбу и прыжки с упором на руки. При соблюдении всех сроков реабилитации релюксации не наблюдается.

Сложность анатомического строения локтевого сустава, состоя щего из сочленения плечевой, локтевой и лучевой костей, а также своеобразие капсульно-связочного аппарата создают предпосылки для возникновения разнообразных вывихов костей предплечья. Эти повреждения занимают первое место среди всех вывихов, встреча ющихся в детском возрасте. Вывихи сопровождаются значительным повреждением капсульно-связочного аппарата и нередко сочетаются

спереломом костей предплечья, отрывками надмыщелков плечевой кости. Нарастающий отек и смещение костей могут привести к сдавлению сосудов и нервов и тяжелым последствиям. Выделяют наиболее характерные повреждения: 1) вывих обеих костей пред плечья; 2) изолированный вывих головки лучевой кости и подвывих той же кости; 3) переломовывих — вывих с сопутствующим пере ломом локтевой кости в области проксимального метаэпифиза, с эпифизеолизом или остеоэпифизеолизом головки лучевой кости или

спереломом шейки лучевой кости со смещением головки, переломом головки мыщелка плечевой кости, повреждениями типа Монтеджи.

Задний или задненаружный вывих костей предплечья возникает в результате падения на вытянутую и разогнутую в локтевом суставе руку. Вследствие резкого переразгибания в локтевом суставе кости предплечья смещаются кзади или кзади и кнаружи, а плечевая кость дистальным концом разрывает суставную сумку и смещается кпереди.

При пальпации области локтевого сустава в локтевом сгибе удается прощупать выступающий суставной конец плечевой кости, а при задненаружном вывихе четко определяется головка лучевой кости. Хорошим дифференциально-диагностическим клиническим признаком является определение треугольника Гюнтера и признака Маркса.

Всегда надо иметь в виду возможность перелома плечевой кости в области дистального метаэпифиза. Чрезмыщелковый перелом пле чевой кости нередко принимают за травматический вывих костей предплечья и производят безуспешные попытки вправления, которые еще больше травмируют параартикулярные ткани, способствуют увеличению отека и кровоизлияния. При вывихе костей предплечья без отрыва костной ткани, как правило, не наблюдается кровоиз лияния в мягкие ткани в области локтевого сустава. На рентгено граммах особое внимание обращают на медиальный надмыщелок плечевой кости, который при вывихе костей предплечья нередко смещается по апофизарной линии и при разрыве суставной капсулы может внедриться в полость сустава. После вправления (или само вправления) костный отломок может ущемиться в плечелоктевом сочленении, что обычно приводит к тугоподвижности сустава.

468

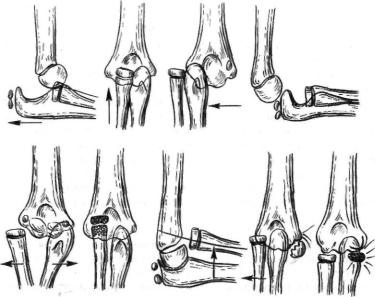

Рис. 14.8. Варианты травматических вывихов костей предплечья у детей.

Наиболее типичные возможные варианты травматических выви хов костей предплечья у детей представлены на рис. 14.8.

Необходимо возможно более раннее одномоментное вправление вывиха костей предплечья под проводниковой анестезией или общим обезболиванием. Приемы вправления наиболее характерного задненаружного вывиха костей предплечья у детей состоят в следующем (по А. В. Итинской). Одной рукой травматолог охватывает нижнюю треть плеча и большим пальцем нащупывает головку лучевой кости. Другой рукой охватывает предплечье в нижней трети и производит тракцию по длине, ротирует и переводит предплечье в положение максимальной супинации. Вправление осуществляют без большого физического насилия, быстро, без сгибания или разгибания пред плечья. После вправления движения в локтевом суставе становятся возможными почти в полном объеме. При оставшемся подвывихе выявляется характерное пружинящее сопротивление при попытке согнуть или разогнуть предплечье. После вправления вывиха про изводят контрольное рентгенологическое исследование (до наложе ния гипсовой лонгеты!) с целью выявления возможного отрывного перелома с ущемлением костного фрагмента в полости сустава, а также восстановления конгруэнтности суставных поверхностей. За тем накладывают заднюю гипсовую лонгету от головок пястных костей до верхней трети плеча в среднефизиологическом положении сроком на 7 дней. В восстановительном периоде надо соблюдать несколько рекомендаций: тепловые процедуры должны быть уме ренными, лечебную физкультуру надо проводить без боли, массаж

469

области локтевого сустава противопоказан. Родители ребенка дол жны быть предупреждены о длительности восстановительного пе риода.

Подвывих головки лучевой кости встречается исключительно у детей преддошкольного возраста. Его называют также «вывих от вытягивания» или «болезненная пронация маленьких детей». По вреждение наблюдается главным образом у детей в возрасте от 1 года до 3 лет. В дальнейшем частота этого повреждения резко снижается, а у детей старше 6 лет представляет исключение.

Причиной, вызывающей подвывих головки лучевой кости, явля ется обычно движение, при котором рука ребенка, находящаяся в вытянутом положении, подвергается резкому растяжению за кисть или нижний конец предплечья по продольной оси конечности чаще вверх, иногда вперед. Из анамнеза удается установить, что ребенок оступился или поскользнулся, а взрослый, который вел его, держа чаще всего за левую руку, потянул за нее, чтобы удержать ребенка от падения. Иногда такое растяжение руки происходит во время игры, когда его, взяв за обе руки, вращают вокруг себя, или при надевании и снимании узкого рукава. В некоторых случаях взрослые указывают, что рука при этом хрустнула.

Механизм данного повреждения можно представить следующим образом: резкое потягивание за руку по продольной оси конечности приводит к тому, что головка лучевой кости частично выскальзывает из пока еще недостаточно развитой кольцевой связки, в которой как бы ущемляется. С. Д. Терновский указывал на такие возрастные анатомические особенности связочного аппарата и костно-мышечной системы у детей до 3-летнего возраста, как более позднее развитие наружной части дистального мыщелка плечевой кости, слабость мышц и тонкость суставной сумки. Кроме того, капсула сустава между плечевой костью и головкой лучевой кости шире и образует складку, которая вдается в полость сустава. Указанные анатомиче ские особенности несомненно способствуют подвывиху головки лу чевой кости у детей младшего возраста.

Какова бы ни была причина, вызвавшая повреждение, ребенок вскрикивает от боли, после чего сразу перестает двигать рукой и держит ее с тех пор в вынужденном положении, вытянув вдоль туловища, слегка согнув в локтевом суставе.

Механизм травмы и клиническая картина всегда типичны. Рука ребенка свисает вдоль туловища, подобно парализованной, в поло жении легкого сгибания в локтевом суставе и пронации. Особенно болезненны ротационные движения. При пальпации иногда удается определить наиболее болезненную точку, которая локализуется в проекции головки лучевой кости. На рентгенограммах локтевого сустава патологических изменений не обнаруживается.

Вправление подвывиха головки лучевой кости в первые сутки после травмы производится легко и без предварительного обезбо ливания. Предплечье осторожно переводят в положение сгибания под прямым углом в локтевом суставе, что для ребенка болезненно, захватывают кисть больного одноименной рукой, фиксируя при этом

470

запястье, а другой рукой обхватывают локоть и, слегка надавливая большим пальцем для контроля на головку лучевой кости, делают движение полной супинации. При этом ребенок испытывает неко торую боль, а палец вправляющего ощущает щелканье или легкий хруст. Ребенок сразу успокаивается и буквально через несколько минут начинает свободно пользоваться рукой, как здоровой. В неко торых случаях вправление сразу не удается и данный прием приходится повторить 2—3 раза. В иммобилизации нет необходимости.

Травматический вывих фаланг пальцев кисти у детей встречается относительно редко. Повреждение происходит в результате чрез мерного переразгибания пальцев. Наиболее часто у детей возникает вывих в пястно-фаланговом сочленении I пальца кисти. При полном вывихе активные и пассивные движения отсутствуют, при неполном отмечаются ограничение движений и умеренная деформация. Ди агноз уточняют после рентгенографии. Вправление неосложненного вывиха обычно не вызывает затруднений. При интерпозиции сухо жилия длинного сгибателя I пальца и ущемлении его между головкой пястной кости и проксимальной фалангой пальца может потребо ваться оперативное вмешательство.

14.10. ПЕРЕЛОМЫ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Переломы бедренной кости у детей составляют 4% от всех случаев переломов костей конечностей и требуют, как правило, стационар ного лечения. По локализации различают переломы в области про ксимального отдела бедренной кости (эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы головки, переломы шейки), чрез- и подвертельные пере ломы, отрывы (апофизеолизы) большого и малого вертелов, диафизарные переломы и переломы в области дистального метаэпифиза бедренной кости.

Повреждения проксимального метаэпифиза бедренной кости, в частности травматические эпифизеолизы и остеоэпифизеолизы го ловки и переломы шейки бедренной кости, в детском возрасте встречаются крайне редко. Они возникают в результате падения с большой высоты на одноименный бок или при ударе непосредственно в область большого вертела. Редкость подобных переломов у детей объясняется эластичностью костной ткани и толстым слоем эпифизарного хряща шейки бедренной кости. Эпифизеолизы и остеоэпи физеолизы головки бедренной кости чаще всего возникают на па тологическом фоне у больных, имеющих гормональный сдвиг.

Клиническая картина характерна. Нога слегка ротирована кна ружи и приведена вследствие рефлекторного сокращения ягодичных мышц. Положительный симптом «прилипшей пятки». Боль в области тазобедренного сустава усиливается при пассивных и активных дви жениях. Большой вертел при переломах со смещением стоит выше линии Розера—Нелатона. Рентгенологическое исследование уточня ет диагноз.

При травматических эпифизеолизах головки и переломах шейки бедренной кости без смещения показана длительная иммобилизация

471