травматология 2 / Shaposhnikov-Travmatologia_i_ortopedia_2_tom

.pdf

нования плюсневых костей, III клиновидной и ладьевидной костей. Изолированные пере ломы кубовидной кости встречаются крайне редко. При диагностике перелома кубовидной кости не следует забывать о существовании дополнительных костей, которые могут быть приняты за отрывной перелом кубовидной ко сти. Отрыв костной ткани от кубовидной кости наблюдается довольно часто при тяжелой трав ме в области среднего отдела стопы.

Рентгенологическое исследование кубовид ной кости наиболее информативно в прямой проекции.

Как и переломы клиновидных костей, пе реломы кубовидной кости обычно не сопро вождаются большим смещением отломков. По этому лечение в основном сводится к иммо билизации стопы гипсовой повязкой типа «са

пожок», в подошвенную часть которой вгипсовывают специальный металлический супинатор.

Ходьба запрещается в течение первых 5—7 дней, затем раз решают дозированную нагрузку на поврежденную конечность. Гип совую повязку накладывают на 4—6 нед, после чего назначают лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне или ванноч ки. Ношение ортопедической обуви с пробковой стелькой следует в течение года. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.

Нередко при многооскольчатых переломах остаются боли в те чение нескольких месяцев, особенно при длительной ходьбе. В таких случаях необходимо оперативным путем удалить мелкие осколки. Если оскольчатый перелом кубовидной кости сопровождается пере ломами других костей стопы, то рекомендуется оперативное лечение.

13.3. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА СТОПЫ

Переломы и переломовывихи переднего отдела стопы составляют 27,6—62,6% от всех повреждений этого органа. Выделяют переломы плюсневых костей и фаланг пальцев стопы.

Переломы плюсневых костей. Такие переломы составляют 2,3% от переломов костей скелета и 25,8—45% — переломов костей стопы. Выделяют изолированные и множественные переломы плюс невых костей, а также в сочетании с переломами других костей стопы, чаще фаланг пальцев.

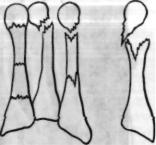

Различают переломы основания, диафиза и шейки плюсневых костей. Линия перелома может быть косой, поперечной, в виде клина, Т-образной и т.д. (рис. 13.9). В большинстве случаев пе реломы возникают в результате прямой травмы: падение тяжелых предметов на передний отдел стопы, попадание стопы под колесо движущегося транспорта. Наблюдаются переломы и в результате

422

непрямого насилия (падение с вы соты, резкое подворачивание сто пы), а также усталостные перело мы.

Усталостные переломы плюсне вых костей в литературе известны как «маршевый перелом», «перелом Дойчлендера», а перелом широкой части основания V плюсневой кости как «перелом Джонса» (рис. 13.10).

|

Впервые |

«маршевый |

перелом» |

Р и с 13 . |

9 . варианты переломов плюс- |

|||

стопы был |

описан |

в |

1855 |

г. |

невых костей. |

|||

М. |

Breithaupt, |

а |

в |

1921 |

г. |

|

|

|

С. |

Deutschlander |

доказал |

связь |

таких переломов с перегрузками у |

||||

солдат. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В нашей стране об усталостных переломах плюсневых костей |

|||||||

впервые имеются |

указания в |

работах |

Т. Н. Турнера (1924) и |

|||||

М. И. Ситенко (1928). |

|

|

|

|

||||

|

Локализация переломов плюсневых костей зависит от механизма |

|||||||

травмы. Так, при прямом механизме травмы чаще подвергаются переломам II, III, IV плюсневые кости, при непрямом — относи тельно чаще наружные, т. е. IV и V. Переломы основания плюсневых костей при непрямом механизме травмы возникают чаще, чем при прямом — соответственно в 30,7 и 17,9% случаев; диафизарные переломы этих костей значительно чаще возникают при прямой травме, чем непрямой (соответственно 45,3 и 29,3%).

В свежих случаях переломов плюсневых костей клиническая картина не всегда типична и зависит от характера травмы, лока лизации перелома, количества сломанных костей, наличия или от сутствия значительного смещения отломков. Обычные симптомы, постоянно встречающиеся при переломах: деформация, крепитация, подвижность костных отломков — определяются очень редко. Ве личина отека при переломах плюсневых костей зависит от тяжести повреждения и количества сломанных костей.

При переломе основания V плюсневой кости наблюдается огра ниченная припухлость на тыльно-наружной поверхности стопы в зоне повреждения. Нередко отек распространяется на наружную поверхность голеностопного сустава.

Нежная крепитация костных отломков при переломах диафиза плюсневых костей нередко определяется при исследовании кончиком пальца. Повторно выявить при такой же манипуляции ее не всегда удается, так как после первого исследования часто происходит сме щение отломков. Помимо данных клинического исследования, ко торых не всегда достаточно для постановки диагноза, необходима рентгенография.

Рентгенограммы плюсневых костей делают в прямой, боковой и полу боковой проекциях. При некоторых типах переломов требуются повторная рентгенография и особая укладка стопы. Нередко на рентгенограммах, произведенных в первые часты после травмы,

423

Рис. 13.10. Перелом основания V плюсневой кости.

перелом увидеть невозможно. Однако спустя 2 нед, а иногда 3—4 нед, при повторном рентгенологическом исследовании линия пере лома становится хорошо видимой вследствие резорбции краев от ломков кости.

Значительные трудности представляет рентгенодиагностика пе реломов основания плюсневых костей без значительного смещения особенно III—IV. Это объясняется тем, что на рентгенограмме стопы, произведенной в тыльно-подошвенном положении, получается на ложение теней оснований. В подобных случаях рекомендуется поль зоваться укладкой стопы, предложенной в 1948 г. Л. Б. Резнико вым — стопа в положении пронации под углом 35—45°.

При чтении рентгенограмм следует помнить о наличии добавоч ных костей, которые нередко принимают за перелом.

При переломах плюсневых костей без смещения или с незначи тельным смещением осуществляют разгрузку поврежденной конеч ности с фиксацией глухой гипсовой повязкой до коленного сустава типа «сапожок». Срок фиксации в гипсовой повязке зависит от числа сломанных плюсневых костей, локализации и характера пе релома и в среднем равен 3—5 нед. Затем гипсовую повязку снимают и назначают лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне. Дозированная нагрузка разрешается на 3-й неделе при переломе одной из двух плюсневых костей и на 4-й неделе — при множе ственных переломах. В первые дни после снятия гипсовой повязки рекомендуют тугое бинтование стопы и ношение стельки-супинато ра, а в ряде случаев — ортопедической обуви.

Большие трудности представляет лечение больных с переломами плюсневых костей со смещением отломков. Основное требование при этом — полное сопоставление отломков, так как оставшееся

424

смещение, особенно если оно зна чительное, вызывает боли, отеки, деформацию стопы и нарушение статики.

Ручная репозиция часто не при носит успеха, особенно при множе ственных переломах плюсневых ко стей. Неудачи вправления объясня ются недостаточной силой вытяже ния и трудностью удержания в репонированном положении отлом ков после прекращения вытяжения. Вследствие этого при наложении гипсовой повязки нередко возника ют вторичные смещения. Они от сутствуют, если репозицию отлом ков и удержание их в правильном положении производить с помощью скелетного вытяжения.

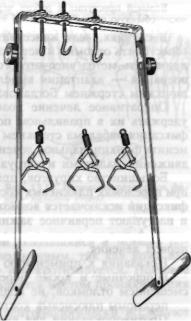

Существуют разные способы скелетного вытяжения при перело мах плюсневых костей. Большинство из них основаны на вытяжении шел ковой нитью или проволокой за мяг кие ткани дистальных фаланг. При таком способе нередко происходит прорезывание мягких тканей, осо

бенно при длительном вытяжении, которое приводит к образованию грубых рубцов на месте вытяжения и к некрозу дистальных фаланг. Эффективность скелетного вытяжения существенно повышается, если использовать для этих целей раздвижную шину Черкес-Заде. Эта шина позволяет с помощью специальных цапок производить вытяжение не посредственно за кость дистальной фаланги. Больные в этой шине лег ко переносят вытяжение, свободно передвигаются с помощью косты лей. После снятия скелетного вытяжения методика дальнейшего лече ния такая же, как при переломах без смещения.

Больной Л., 44 года, упал и ударился правой стопой о твердый предмет.

На рентгенограмме правой стопы обнаружен оскольчатый перелом IV и V плюс невых костей со смещением отломков. Под местным обезболиванием 5 мл 2% раствора новокаина (вводили в область перелома) произведена репозиция отломков путем тяги по длине за поврежденные пальцы и давления на отломки в противоположную смещению сторону. Затем введено по 3 мл 2% раствора новокаина в область дис тальных фаланг IV и V пальцев и наложено скелетное вытяжение с помощью специальных цапок и раздвижной шины Черкес-Заде (рис. 13.11). Последняя фик сирована к стопе гипсовыми бинтами. Больной вытяжение переносил легко, на 2-й день было разрешено передвигаться с помощью хостылей. Через 3 нед шина и цапки были сняты. На контрольной рентгенограмме не обнаружено смещения отломков IV и V плюсневых костей, определяется слабовыраженная костная мозоль. Наложена гипсовая повязка типа «сапожок» с вмонтированным металлическим супинатором. После снятия гипсовой повязки через 6 нед проводились лечебная физкультура, массаж, плавание в бассейне.

425

^

Больной приступил к работе через 2 мес. Осмотрен через 2 года: жалоб нет, носит обычную обувь, работает на прежней работе.

В случаях, если консервативными способами не удается точно сопоставить отломки и нет возможности по тем или иным причинам применить метод внеочагового чрескостного остеосинтеза, показана операция — адаптация выделенных отломков с фиксацией метал лическим стержнем Богданова.

Оперативное лечение позволяет точно сопоставить отломки и удержать их в правильном положении. Кроме того, внутрикостная фиксация перелома стержнем дает возможность наиболее "рано при менить функциональное лечение посредством активных и пассивных движений пальцами и нагрузки на поврежденную конечность.

Большинство хирургов, применяющих внутрикостную фиксацию при переломах плюсневых костей, отмечают, что при внутрикостной фиксации исключается возможность вторичных смещений отломков и наступают первичное заживление перелома и полное восстанов ление функции стопы с сохранением сроков нетрудоспособности в период лечения.

Показания к применению внутрикостного остеосинтеза: поперечные и косые переломы диафиза плюсневых костей со

смещением отломков, не поддающиеся закрытой репозиции; переломы плюсневых костей в нескольких местах одновременно. Противопоказания для внутрикостного остеосинтеза: внутрисуставные и продольные переломы плюсневых костей; переломы в области шеек и головок.

У больных с повреждениями плюсневых костей обычно не бывает стойкой нетрудоспособности даже при неправильно сросшихся или несросшихся переломах плюсневых костей. Исключение составляют больные, у которых смещенные отломки образуют открытый к тылу угол. Эти больные вследствие наличия костного выступа не могут опираться на подошвенную поверхность стопы. Точное вправление отломков плюсневых костей важно для сохранения поперечного и продольного сводов стопы, что имеет решающее значение для фик сации стопы и профилактики возможных осложнений.

Переломы фаланг пальцев стопы. Встречаются такие переломы довольно часто. Это объясняется тем, что фаланги пальцев менее защищены от внешних воздействий. Чаще всего переломы обуслов лены прямой травмой и относительно редко — непрямой.

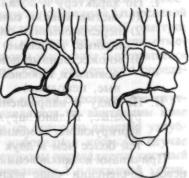

Наиболее часто переломам подвергаются дистальные фаланги I и II пальцев. Эти пальцы по сравнению с остальными значительно выступают вперед. Полные переломы фаланги могут быть попереч ными, косыми, Т-образными или оскольчатыми. Реже наблюдаются отрывы эпифиза дистальной фаланги большого пальца. Оскольчатый перелом проксимальной фаланги встречается относительно часто (рис. 13.12).

При переломах фаланг пальцев стопы в первые часы после травмы определяются значительная припухлость, болезненность на уровне перелома при пальпации, а также при осевой нагрузке на поврежденный палец и пассивных движениях пальца; кровоподтек

426

определяется на латеральной и тыльной поверхностях, реже с по дошвенной стороны.

Смещения отломков при закры тых переломах фаланг пальцев сто пы в большинстве случаев не бы вает. Иногда тяга разгибателей при водит к угловому смещению отлом ков, углом, открытым к тылу. Особенно резко смещение выражено на проксимальной фаланге большо го пальца. Если перелом срастается

в ЭТОМ положении, Т. е. С угловым

смещением, боль и хромота держатся длительное время. Для уменьше ния боли больной обычно переносит

Р и с . 13.12. Варианты переломов фа-

ланг пальцев стопы,

опору на пятку. Очень часто перелом, казавшийся в момент по вреждения закрытым, оказывается осложненным, так как кожа над местом перелома также повреждается и некротизируется. Ногтевое ложе часто бывает поврежденным и является местом проникновения инфекции.

Переломы фаланг пальцев стопы рентгенологически исследуют в прямой и боковой проекциях. Для уточнения смещения отломков снимок делают в полубоковой проекции (в косой). Многие врачи пропускают переломы сесамовидных костей. Переломы таких костей, особенно перелом I пальца, можно распознать только рентгеноло гически. Наблюдаются усталостные переломы сесамовидной кости I пальца.

Иногда распознать перелом сесамовидной кости с уверенностью удается только после развития костной мозоли. Нередко образуется ложный сустав. Считают, что сесамовидная кость приобретает доль чатое строение в результате развития в ней перестроечного процесса

ввиде усталостных переломов.

Вдифференциальной диагностике при чтении рентгенограмм следует помнить о врожденном расширении сесамовидных костей в области I плюснефалангового сочленения (бипарциальные, трипар-

циальные), которые в половине случаев бывают двусторонними.

Вотличие от переломов добавочные кости имеют округлую форму

ичеткие контуры. Переломы сесамовидных костей характеризуются зазубренной поверхностью отломков.

Как правило, больные с переломами фаланг пальцев стопы ле чатся амбулаторно. Продолжительность временной нетрудоспособ ности невелика. При переломе фаланг пальцев без смещения на соответствующий палец накладывают липкий пластырь в несколько слоев. Трудоспособность при таком методе лечения восстанавлива ется через 2 нед. Следует считать неправильным оставлять такие переломы вообще без иммобилизации. Иммобилизация с помощью гипсовой лонгеты является излишней, громоздкой, в ряде случаев лонгета усиливает боли и увеличивает срок нетрудоспособности.

427

Применение липкого пластыря позволяет начать активные движения в суставах поврежденного пальца с первых дней после травмы, что благоприятно сказывается в дальнейшем на его функции. Обычно на 2—3-й день повязка может ослабевать, и тогда ее вновь под крепляют липким пластырем.

При множественных переломах иммобилизация проводится гип совой повязкой в виде «туфли» сроком на 2—3 нед. При переломе проксимальной фаланги I пальца гипсовая иммобилизация продол жается до 4 нед.

Лечение переломов фаланг пальцев стопы со смещением отломков особых трудностей не представляет. Устраняют смещение чаще всего путем вытяжения по оси за поврежденный палец. Лучшие резуль таты обеспечивает применение для этих целей скелетного вытяжения с помощью шины Черкес-Заде. При большом смещении отломков скелетное вытяжение накладывают после ручной репозиции, с по мощью которой стремятся добиться правильного стояния отломков. Вытяжение продолжают до образования первичной костной мозоли (10—15 дней). В дальнейшем накладывают гипсовую повязку в виде «туфли» до полного заживления перелома. Открытая репозиция отломков с фиксацией тонким стерженм Богданова или спицей Киршнера показана при невозможности устранить смещение отлом ков консервативным путем. Средняя продолжительность нетрудо способности при переломах фаланг пальцев стопы со смещением отломков составляет 3—4 нед.

13.4. вывихи КОСТЕЙ стопы

Травматические вывихи в суставах стопы и изолированные вывихи отдельных ее костей составляют 2—4% от всех повреждений стопы. Особенностью их является частое сочетание с переломами. Несмотря на редкость вывихов и переломовывихов костей стопы, на их долю приходится больше половины всех неблагоприятных последствий травм этого органа. Опыт показывает, что, так же как и на кисти, восстановление функции стопы достигается труднее в сложных су ставах (более двух сочленяющихся поверхностей). Наиболее благо приятны условия для вправления вывихов в суставах стопы в ранние сроки после травмы, когда отсутствуют пролиферативные изменения в параартикулярных тканях и нет ретракции мышцы вследствие их растяжения дислоцированными костными отломками. Вправление вывихов в поздние сроки после травмы значительно усложняет лечение этой категории больных, которое должно проводиться в условиях специализированного отделения стационара. Лечебная так тика в первые дни после вывихов и переломовывихов костей стопы во многом определяет исход повреждений, при которых восстанов ление анатомических соотношений может быть достигнуто относи тельно простыми методами. Правильное лечение свежих (до 3 дней после травмы) вывихов костей стопы избавляет больного от сложных оперативных вмешательств и значительно сокращает сроки времен ной нетрудоспособности.

428

Подтаранные вывихи стопы. Вывихи в подтаранном суставе составляют около 1 % от всех травматических вывихов. В структуре вывихов костей стопы они стоят на 3-м месте после вывихов пальцев и вывихов в суставе Лисфранка. Незначительные функциональные запросы, предъявляемые к этому суставу, при значительной проч ности делают его мало подверженным травматическим вывихам. В большинстве случаев механизм указанных повреждений непрямой (подвертывание стопы внутрь, падение с высоты с упором на стопу в момент ее подошвенного или тыльного сгибания). При прямом механизме травмы повреждение подтаранного сустава часто носит характер переломовывиха. Анализ механизма вывихивания в под таранном суставе показывает, что вывих стопы является результатом воздействия очень большой силы. Поэтому происходит не только смещение стопы по отношению к таранной кости, но возникает ряд сопутствующих повреждений, которые, так же как при травмати ческом вывихе плеча, не только резко осложняют течение заболе вания, но могут привести к необходимости специального лечения. К таким сопутствующим повреждениям следует отнести разрывы кожи, множественные повреждения связок, повреждения нервов и кровеносных сосудов, вывихи и переломовывихи в соседних суставах. При несвоевременной диагностике и неполноценном лечении после устранения вывиха в подтаранном суставе сопутствующие повреж дения могут послужить причиной грубых нарушений функции ко нечностей. В связи с этим лечение больных с подтаранными выви хами стопы следует проводить с учетом сопутствующих поврежде ний.

Клиническая картина вывихов в подтаранном суставе определя ется характером смещения костей стопы. Смещение стопы возможны кпереди, кзади, кнаружи и кнутри. Чаще всего происходит смещение стопы кнутри. Вывих в подтаранном суставе сопровождается силь ными локальными болями. Пальпация, пассивные ротационные дви жения, незначительное сдавливание среднего отдела стопы вызывают выраженную болезненность, особенно на уровне таранно-ладьевид- ного и таранно-пяточного суставов.

Клинические проявления вывихов зависят также от срока, про шедшего с момента травмы, и от степени повреждения мягких тканей. Чрезвычайно быстро развивающийся отек мягких тканей на стопе и кровоизлияния, затрудняющие диагностику, могут при вести к ишемии мягких тканей и даже ишемической гангрене. Окончательный диагноз в таких случаях устанавливают на основа нии рентгенограмм, выполненных в типичных (профильная и фас ная) проекциях. Во избежание развития ишемических осложнений диагноз «подтаранный вывих стопы» должен нацеливать врача на оказание пострадавшему неотложной травматологической помощи. Ее следует оказывать с учетом конкретных вариантов повреждений подтаранного сустава.

Вправление подтаранных вывихов в большинстве случаев осу ществляется закрытыми способами. После вправления стопу фик сируют гипсовой повязкой типа «сапожок» с хорошо отмоделиро-

429

ванными сводами и пригипсованным резиновым каблуком на уровне середины стопы. Средние сроки фиксации — 6 нед, полная нагрузка на ногу разрешается через 8—9 нед.

После снятия гипсовой повязки назначают лечебную физкуль туру, массаж, плавание в бассейне. В течение 6—8 мес рекомендуется ношение ортопедических стелек-супинаторов.

Показанием к операции являются безуспешные попытки закры того вправления, которые приводят лишь к дополнительной травматизации окружающих мягких тканей, хряща суставных поверх ностей, что впоследствии ведет к развитию деформирующего артроза. Все это подтверждает необходимость открытого вправления подтаранного вывиха стопы.

Вправление подтаранного вывиха стопы возможно также с по мощью аппарата Илизарова.

Переломовывихи таранной кости. Такие переломовывихи отно сятся к числу редко встречающихся повреждений. Тяжесть этих повреждений определяется наличием сложного и трудновправляемого переломовывиха, выраженными нарушениями кровообращения мягких тканей стопы вследствие их перерастяжения, что приводит иногда к омертвению кожных покровов, развитию асептического некроза таранной кости [Апанасенко Б. Г., 1975]. Следует считать ошибочным утверждение, что плохая консолидация отломков та ранной кости у части больных обусловлена плохой ее васкуляризацией. Неудовлетворительные результаты у таких больных объяс няются прежде всего плохой репозицией костных фрагментов. Не обходимо избегать травматизации мягких тканей, повреждений со судов и нервов в результате многочисленных безуспешных попыток закрытого вправления вывиха фрагмента таранной кости.

Основным условием для возникновения переломовывиха таран ной кости является чрезмерное и форсированное тыльное сгибание стопы, ведущее под воздействием переднего края большеберцовой кости к нарушению целости шейки или тела таранной кости и вывиху ее проксимального фрагмента кзади. Сместившийся фраг мент таранной кости располагается обычно на внутренней поверх ности бугра пяточной кости с поверхностью излома, обращенной кнаружи, а внутренний бугорок зацеплен за отросток пяточной кости. Реже вывихнувшийся фрагмент таранной кости располагается на наружной поверхности бугра пяточной кости, иногда обнаружи вается впереди латеральной лодыжки. Смещение кзади тела (при переломе шейки) или проксимального отломка таранной кости (при переломе тела) часто сопровождается натяжением сухожилия длин ного сгибателя большого пальца, в результате чего большой палец стопы приходит в положение крайнего сгибания. Характерным для вывиха фрагмента таранной кости кзади является его выстояние на задней поверхности голеностопного сустава. Переломовывихам та ранной кости часто сопутствует перелом медиальной лодыжки, реже латеральной.

Лечение переломовывихов таранной кости, как правило, опера тивное. Однако даже открытое вправление таранной кости часто

430

бывает крайне трудным из-за ущемления ее между пяточным су хожилием и задним краем большеберцовой кости или большого смещения и разворота. Доступ к вывихнутому отломку избирается с учетом направления его смещения (задневнутренний или задненаружный). Область перелома после вправления отломка и точной репозиции фиксируется 2—3 спицами Киршнера, проведенными трансартикулярно. Наружную иммобилизацию осуществляют цир кулярной гипсовой повязкой до средней трети бедра. Возможно применение аппарата наружной фиксации, однако в связи с губчатым строением таранной кости и наличием множества отломков трудно точно сопоставить их из-за прорезывания спиц.

Через 1 мес после операции удаляют фиксирующие спицы, про изводят смену гипсовой повязки, которую накладывают до коленного сустава в виде «сапожка» с вмонтированным металлическим супи натором. Иммобилизацию гипсовой повязкой продолжают в течение 2,5—3 мес. Для предупреждения асептического некроза таранной кости исключается ранняя нагрузка конечности. Дозированная на грузка на больную конечность разрешается не ранее 8—9-й недели, полная — через 4,5—5 мес после операции. Назначают лечебную физкультуру, массаж, плавание в бассейне, рекомендуют носить стельки-супинаторы в течение 1 года.

Вывихи стопы в суставе Шопара. В общей статистике частота вывихов стопы в суставе Шопара составляет менее 0,5%. Однако чрезвычайная редкость повреждения является также результатом неточной диагностики. Прочность сустава Шопара обусловлена осо бенностями его анатомического строения. Кости, образующие его, плотно прилегают друг к другу и укреплены многочисленными связками. Вывихи в суставе (рис. 13.13) возникают в результате повреждения таранно-ладьевидного и пяточно-кубовидного суставов при действии очень большой силы (чаще при непрямой травме). По этой причине вывихивание стопы часто сопровождается возник новением переломов ладьевидной, таранной и кубовидной костей. Дистальный отдел стопы, как пра вило, смещается в тыльную сторону и кнутри, реже — кнаружи. При вывихе стопы кнаружи нередко воз никает перелом ладьевидной кости, при вывихе кнутри — кубовидной.

Во время осмотра определяется характерная деформация стопы, од нако с развитием отека выражен ность деформации уменьшается. Точный диагноз вывихов и передомовывихов в суставе Шопара можно поставить лишь на основании рен тгенограмм.

Вправление стопы производят под общим обезболиванием. Закрытая репозиция должна быть одно-

Р и с 1 3 л3 . вывихи в суставе Шопара.

431