травматология 2 / Shaposhnikov-Travmatologia_i_ortopedia_2_tom

.pdfэтиотраст наряду с высокой степенью контрастности имеют ряд недостатков: они не смешиваются со спинномозговой жидкостью, почти не всасываются, действуют раздражающе на оболочки спин ного мозга. Поэтому их применение оправдано в случаях, если планируется оперативное вмешательство, во время которого воз можно удалить это вещество. Шейная и грудная нисходящая миелография осуществляется путем введения в большую затылочную цистерну после ее пункции 3—6 мл препарата с приподнятым головным концом рентгеновского стола под контролем ЭОПа. Момент задержки прохождения контрастного вещества фиксируется рентге новским снимком. Для контрастирования поясничного отдела майодил вводят через поясничный прокол. Миелография с майодилом позволяет правильно поставить диагноз в 88 % случаев.

При полном блоке субарахноидального пространства виден только один край патологического очага, о протяженности которого можно судить, дополнив исследование пневмомиелографией.

Водорастворимые неионогенные препараты (амипак, метризамид, димерикс) имеют преимущества перед масляными. Они хорошо переносятся больными, обладают незначительной нейротоксичностью, хорошей разрешающей способностью, быстро элиминируют из субарахноидального пространства, могут применяться для обсле дования детей с раннего возраста. Информативность миелографии с метризамидом, амипаком очень высока: в 95 % случаев рентге нологические данные верифицируются при оперативных вмешатель ствах.

В настоящее время синтезированы и используются такие неио ногенные контрастные вещества, как йопомитол, йоглюкомид, йогексол, DI 3-117, которые обладают меньшей нейротоксичностью, чем метризамид, еще лучшей переносимостью [Tuhn F., 1983 J.

К новейшим методам диагностики повреждений позвоночника и спинного мозга относится рентгеновская компьютерная томография (КТ).

Впервые КТ предложена в 1973 г. J. Ambrose для исследования го ловного мозга. В последующем были созданы аппараты для исследова ния туловища. Оценка результатов исследования производится визу ально и количественно по цифровым показателям (денситометрия). Благодаря высокой разрешающей способности КТ позволяет разли чить ткани, если они отличаются друг от друга на 0,5 %.

Методика КТ позвоночника и спинного мозга заключается в получении серии поперечных срезов исследуемого сегмента с воз можностью реконструкции изображения в заданных плоскостях. Это позволяет визуально оценить состояние всех структур определенного сегмента позвоночника и выявить минимальные отклонения от нор мы, подтвердить это количественно. Дополнительную информацию можно получить, используя КТ в сочетании с миелографией. В ос тром периоде травмы на КТ можно визуализировать спинномозговой канал, ткань спинного мозга, очаги ушиба его, набухание мозга и различную степень компрессии. В позднем периоде можно выявить различные типы патологических изменений: дислокацию спинного

21

мозга с окклюзией субарахноидального пространства, кисты в субарахноидальном пространстве, спинном мозге выше места пораже ния, атрофию спинного мозга выше места поражения, экстрадуральный фиброз, полную облитерацию субарахноидального про странства на уровне поражения в результате экстрадурального фиб роза и внедрения костных фрагментов в позвоночный канал. В последние годы созданы компьютерные томографы, в которых использован принцип ядерно-магнитного резонанса. Они позволяют визуализировать структуры спинного мозга (серо-белое вещество) и патологические изменения в нем.

Миелосцинтиграфия — метод исследования спинального суб арахноидального пространства мечеными соединениями. Эндолюмбально вводят радиофармацевтический препарат в виде жидкости или газа, затем исследуемый участок позвоночника располагают под сканирующим устройством, которое, перемещаясь, регистрирует излучение и переносит его в виде штрихового изображения на бумагу или фоточувствительный материал. Регистрация может быть цифровой. Затем получают рентгеновский снимок и сопоставляют его со сканограммой. При помощи этого метода определяют полное или частичное нарушение проходимости субарахноидального про странства, его деформацию на уровне травмы, ликворные фистулы. Метод ограниченно применим из-за длительности проведения об следования, особенно в остром периоде травмы.

1.3.КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА

ИСПИННОГО МОЗГА

Внейрохирургических отделениях лечебных учреждений страны используется классификация повреждений позвоночника и спинного мозга Бабиченко, утвержденная Всесоюзной проблемной комиссией по нейрохирургии.

Согласно данной классификации, все повреждения позвоночника и спинного мозга делятся на открытые и закрытые. По характеру повреждений анатомических образований позвоночника различают следующие виды закрытых повреждений:

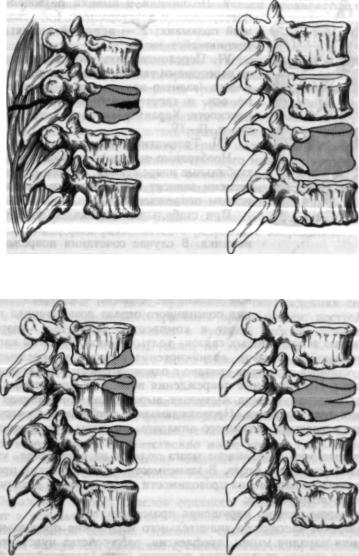

I. Повреждения связочного аппарата (дисторсии, разрывы связок изолированные и множественные) (рис. 1.1).

П. Переломы тела позвонка: 1 — компрессионные (рис. 1.2); 2 — горизонтальные; 3 — вертикальные; 4 — отрывные (передневерхних, передненижних углов тел; рис. 1.3); 5 — оскольчатые (рис. 1.4); 6 — компрессионно-оскольчатые; 7 — взрывные.

В зависимости от смещений тела или его фрагментов выделяют переломы: 1 — без смещения; 2 — со смещением по высоте (на V», 1/г, 2/з); 3 — со смещением в сторону позвоночного канала и сдавлением спинного мозга (на 1/з» 1/а» 2/з).

III. Повреждение межпозвоночных дисков — разрыв фиброзного кольца с выпадением пульпозного ядра кпереди, кзади и латерально, в тело позвонка при переломе замыкательной пластинки (острая грыжа Шморля).

22

Рис. 1.1. Перелом позвоночника с повреждением капсульно-связочного аппарата. Рис. 1.2. Компрессионный перелом тела позвонка.

Рис 1.3. Отрыв передневерхних и передненижнего углов тела позвонка. Рис. 1.4. Компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка.

IV. Переломы заднего полукольца позвонков (рис. 1.5): 1 — ости стых отростков; 2 — поперечных отростков; 3 — дуг; 4 — суставных отростков. В зависимости от смещений дуг, суставных, поперечных, остистых отростков или их фрагментов: без смещения, со смещением в сторону позвоночного канала и сдавлением спинного мозга.

23

V. Подвывихи и вывихи позвонков од носторонние и двусторонние: 1 — скользя щий подвывих; 2 — верховой вывих; 3 — сцепившийся вывих.

VI. Переломовывихи, сопровождающие ся переломами тела и заднего опорного ком плекса (заднего полукольца) со смещением по оси, в сагиттальной или фронтальной плоскости. Характер и степень повреждения см. п. II—IV.

VII. Травматический спондилолистез. Необходимо выделять стабильные и не

стабильные повреждения, от чего в большей степени зависят выбор тактики лечения и исходы повреждений.

При стабильных переломах происходит только компрессия переднего отдела позво ночника. В случае сочетания повреждения передних и задних отделов позвоночника наступают нестабильные повреждения, в первую очередь при сгибательно-вращатель- ном механизме травмы. Чрезмерное сгиба ние поясничного отдела позвоночника при водит к компрессии тела (тел), разрыву

межостистых и надостистых связок, желтых связок. Разрывы капсул межпозвоночных суставов, возникновение вывихов и переломовывихов суставных отростков связано с одновременным вращательным движением. Нестабильные повреждения возможны при резком сгибательном насилии, когда наступает выраженная клиновидная де формация тела позвонка. Продолжающаяся сгибательная нагрузка приводит к разрыву связочного аппарата, вывихам и переломовывихам.

Закрытые травмы спинного мозга делятся на сотрясение, ушиб и сдавление спинного мозга. В зависимости от клинических прояв лений и степени нарушения проводимости спинного мозга различают следующие повреждения:

—синдром полного нарушения проводимости;

—синдром частичного значительного нарушения проводимости (парез или паралич мышц, арефлексия, расстройства чувствитель ности ниже уровня повреждения спинного мозга, расстройства фун кции тазовых органов);

—сегментарные нарушения (парез мышц, гипорефлексия, рас стройства чувствительности в зоне повреждения).

Нагрузку по оси шейного отдела позвоночника для диагностики лучше не применять из-за возможного усугубления или повреждения спинного мозга и его корешков.

При повреждениях шейных позвонков важную роль играют сим птомы неустойчивости головы, ограничение подвижности шеи, уси ление болей при движениях.

24

Повреждение спинного мозга клинически проявляется полным или частичным нарушением проводимости, сегментарными, кореш ковыми расстройствами.

Полное нарушение проводимости спинного мозга клинически проявляется отсутствием всех видов чувствительности и двигатель ных функций ниже уровня повреждения, задержкой мочи, дефека ции. Рефлексы в остром периоде травмы не вызываются. При по ражениях верхнешейного отдела на уровне I—IV шейных позвонков отмечаются вялый паралич верхних и нижних конечностей, рас стройство дыхания в результате раздражения или паралича диаф рагмы, вестибулярные головокружения, нарушения акта глотания, брадикардия. При повреждениях спинного мозга на уровне V—VII шейных сегментов наблюдаются вялый грубый верхний парапарез, нижняя параплегия, а в ряде случаев — синдром Горнера. Полное нарушение проводимости может быть обусловлено как морфологи ческим перерывом шейного отдела спинного мозга, так и физиоло гическим, который развивается в результате запредельного тормо жения.

Частичное нарушение проводимости характеризуется парезами и параличами, нарушением чувствительности по проводниковому типу ниже уровня повреждения, расстройством функции тазовых органов. Вместе с тем даже при тяжелых повреждениях спинного мозга имеются признаки сохранения проводимости: пострадавшие ощущают пассивные движения в суставах нижних конечностей, сдавление кожной складки, мышц на конечностях. Клиника час тичного поражения спинного мозга зависит от уровня сдавления и локализации соответственно его поперечнику (переднее, заднее, боковое).

Сдавление передних отделов спинного мозга телом поврежденного или смещенного позвонка, фрагментами разорванного межпозвоноч ного диска, костными отломками, гематомой проявляется двигатель ными нарушениями соответственно ниже уровня травмы, выпаде нием или снижением болевой, температурной чувствительности и сохранением глубокомышечной. Рефлексы при этом значительно угнетены или утрачены.

Поражение задних отделов спинного мозга чаще всего проис ходит в результате сдавления дужкой позвонка, гематомой, разо рванной желтой связкой. Основным симптомом этого поражения является потеря или снижение суставно-мышечного, вибрационного чувств. Двигательная активность и рефлекторная деятельность со хранены.

При односторонних поражениях спинного мозга (синдром Бро- ун-Секара) в результате сдавления спинного мозга костными от ломками, гематомой наблюдается расстройство двигательных фун кций на стороне поражения, а также суставно-мышечной и вибра ционной чувствительности. Расстройство болевой, температурной чувствительности выявляется на противоположной стороне ниже уровня поражения. Рефлексы на стороне поражения не вызываются или значительно угнетены.

25

Для сотрясения спинного мозга характерны сегментарные нару шения проводимости в виде слабости мышечных групп, расстройств чувствительности, снижения рефлексов дистальнее зоны поврежде ния спинного мозга. Проводниковые нарушения не выражены, и синдрома полного нарушения проводимости при сотрясении спинного мозга не отмечается. Исход при такой форме повреждения, как правило, благоприятный.

При ушибе спинного мозга выявляются очаги контузии, размяг чения, что приводит к сочетанию морфологического перерыва спин ного мозга с функционально обратимыми изменениями. В клини ческой картине в остром периоде травмы могут сочетаться невро логические проявления синдрома частичного и полного нарушения проводимости спинного мозга.

Сдавление спинного мозга, по данным Е. И. Бабиченко, обуслов лено костными отломками или телами позвонков, обрывками связок, дисков, внутрипозвоночной эпиили субдуральной гематомой, оте ком-набуханием спинного мозга, сочетанием указанных причин. Первичное повреждение спинного мозга костными отломками, те лами позвонков сопровождается двигательными и чувствительными расстройствами вплоть до синдрома полного нарушения проводимо сти сразу после травмы. Постепенное нарастание неврологических расстройств обусловлено гематомой, отеком спинного мозга, вторич ным смещением костных отломков при нестабильных повреждениях. Лечение успешно лишь при устранении всех видов (давления спинного мозга, что и диктует хирургический метод лечения как основной.

1.4. ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Повреждение связок. Изолированные разрывы связок (надостистой, межостистой, желтой) встречаются крайне редко; чаще диагности руются частичные разрывы. Повреждение связок обычно наступает в результате непрямой травмы — резкое некоординированное дви жение в шейном отделе с напряжением мышц. Локальный, сильный удар узким предметом также может привести к разрыву связок, чаще дегенеративно измененных.

Клиническая картина повреждения складывается из локальной припухлости мягких тканей, боли при пальпации и движениях, особенно при сгибании. Для уточнения диагноза выполняют спондилографию (в первую очередь исключаются более тяжелые по вреждения). В затруднительных случаях можно произвести контр астные исследования: в межостистый промежуток поврежденного сегмента вводят контрастное вещество (верографин, урографин и др.). При разрыве связок отмечается свободное затекание контраст ного вещества за пределы места введения, но в большинстве случаев к этому исследованию прибегать не приходится. Лечение состоит в проведении новокаиновых блокад при выраженном болевом синд роме, иммобилизации шейного отдела позвоночника воротником типа Шанца, назначении физиотерапевтических процедур. Трудо способность восстанавливается через 3—5 нед.

26

Разрывы межпозвоночных дисков. Изолированные разрывы ди сков могут возникать как в результате непрямой травмы, так и прямого воздействия. Непрямая травма приводит к разрыву обычно дегенеративно измененных дисков у лиц среднего и пожилого воз раста. Кроме того, повреждения дисков возможны при компресси онной травме, когда действующая сила располагается строго верти кально, при вывихах шейных позвонков.

Клиническая картина разрывов диска зависит от массы выпадения пульпозного ядра, уровня поврежденного сегмента позвоночника и может проявляться незначительными болями при движении, легкими корешковыми расстройствами и полным повреждением спинного мозга.

При постановке диагноза важное значение имеют правильно собранный анамнез, выяснение механизма повреждения. Тщательно устанавливают ортопедический и неврологический статус повреж дения. На спондилограммах выявляются снижение высоты повреж денного диска, смещение тел позвонков, иногда тень выпавшего диска. Чаще всего повреждения диска проявляются на фоне деге неративно измененных дисков и тел позвонков шейного отдела. Для уточнения величины выпавшего пульпозного ядра, взаимоотношения диска и спинного мозга основное значение имеют дополнительные методы исследования: люмбальная пункция, дискография, пневмомиелография и КТ. Люмбальная пункция позволяет выявить раз личной степени нарушения проходимости субарахноидального про странства вплоть до полной блокады. При дискографии в первую очередь устанавливают сам факт разрыва диска, а более полное представление о взаимоотношении выпавшего фрагмента и твердой оболочки спинного мозга дают ПМГ и особенно КТ.

Методы лечения зависят от степени выраженности неврологиче ских проявлений, а также от выраженности дегенеративных изме нений поврежденного сегмента. Если в клинической картине по вреждения преобладает невыраженный болевой синдром, имеется разрыв диска без сдавления твердой оболочки спинного мозга, по казана разгрузка позвоночника ортопедическим корсетом (шины ЦИТО, гипсовый воротник и т. д.). В случаях, когда наблюдается легкий корешковый синдром, проводят вытяжение в петле Глиссона (1—2 нед с последующей иммобилизацией ортопедическим корсе том). Одновременно назначают физиотерапевтическое и медикамен тозное лечение, направленное на снятие боли, ликвидацию отека корешков и спинного мозга в тяжелых случаях, улучшение микро циркуляции в поврежденном сегменте и условий регенерации.

Пострадавшим с выпадением пульпозного ядра, выраженными неврологическими проявлениями и дегенеративными изменениями производят оперативное вмешательство.

Оперативное лечение при острых разрывах диска идентично лечению остеохондроза позвоночника и направлено на устранение компрессии спинного мозга, его корешка (удаление выпавшей части пульпозного ядра), предупреждение дальнейшего прогрессирования дегенеративных изменений в поврежденном сегменте позвоночника,

27

устранение костных разрастаний при уже имеющихся дегенератив ных изменениях позвонков и стабилизацию позвоночника. Нейро хирурги производят ламинэктомию с последующим устранением компрессии спинного мозга и корешков. Недостатком данной опе рации является отсутствие стабилизации позвоночника, что приводит к прогрессированию кифотической деформации позвоночника и миелопатии.

Впоследнее время ортопеды предпочитают полную дискэктомию

скорпородезом позвонков. Операция позволяет устранить все виды сдавления спинного мозга и стабилизировать поврежденный сег мент.

Изолированные переломы остистых отростков, дужек, попереч ных отростков. Чаще встречаются изолированные переломы ости стых отростков в результате прямой (локальный удар) и непрямой травмы. Переломы дужек и поперечных отростков возникают при резких ротационно-сгибательных (разгибательных) движениях. При смещении дужек, поперечных отростков в клинической картине, кроме боли, могут наблюдаться различной степени выраженности неврологические проявления.

Лечение состоит в иммобилизации шейного отдела при помощи ортопедических корсетов сроком до 3—4 нед, применении физио терапевтических процедур. В случаях сдавления спинного мозга смещенными отломками дужек, суставными отростками показано оперативное лечение, выполняемое из заднего доступа. При необ ходимости обширной ламинэктомии (на двух и более сегментах) декомпрессивная операция должна заканчиваться стабилизирую щей — задний спондилодез с помощью металлических конструкций, костных трансплантатов.

Подвывихи позвонков. Такие повреждения чаще возникают в результате сгибательного, разгибательного механизмов травмы в сочетании с ротацией или как следствие некоординированных дви жений. Как правило, подвывихи сопровождаются повреждением свя зочного аппарата, но могут возникать и при слаборазвитой муску латуре, слабости сумочно-связочного аппарата. При подвывихах происходит частичное смещение суставных поверхностей двух смеж ных позвонков. В клинической картине преобладают боль в месте травмы при пальпации и попытке движения, установочное положе ние головы. Чаще встречаются ротационные подвывихи атланта. Среди травм шейного отдела позвоночника ротационные подвывихи атланта составляют до 31,5 %.

В диагностике подвывихов позвонков основное значение имеет спондилография в двух проекциях. В спорных случаях с уровня Си выполняют косые рентгенограммы, а для диагностики ротационного подвывиха атланта — рентгенограммы через рот. На рентгенограм мах могут выявляться одностороннее уменьшение высоты диска, частичное смещение суставных поверхностей на уровне подвывиха, а при ротационных подвывихах атланта — асимметричное распо ложение атланта по отношению к зубу осевого позвонка за счет горизонтального сдвига атланта в «здоровую» сторону.

28

Лечение предусматривает вправление подвывихов и иммобили зацию позвоночника. Поскольку при ротационных подвывихах ат ланта происходит ущемление капсулы сустава, удерживаемое на пряженными мышцами, то для устранения его необходимо снять напряжение. Вправление осуществляется одним из рычаговых спо собов или с помощью петли Глиссона.

Эффективен способ вправления по Витюгову. Местное введение раствора новокаина снимает напряжение мышц, при этом возможно самовправление или смещение легко устраняется ручным способом. Иммобилизация воротником Шанца в течение 3—4 нед.

Вывихи позвонков. При сгибательной травме с большой и быстрой скоростью насилия возникают вывихи позвонков, при одновременном вращательном движении — односторонние вывихи. Для вывихов характерен разрыв связочного аппарата. Вывих в атлантозатылочном суставе наступает редко и в клинической практике фактически не встречается. Вывих G в большинстве случаев сопровождается пе реломом зуба Си (трансдентальный вывих атланта), значительно реже зуб остается целым, а рвется поперечная связка (транслигаментозный вывих). При выхождении зуба из-под поперечной связки наступает перидентальный вывих. Захождение нижних суставных отростков смещенного позвонка за верхние суставные отростки ни жележащего характеризуется как сцепившийся вывих. Наличие од ной свободно лежащей суставной площадки с относительно неболь шим смещением тела позвонка кпереди, соответствие другой фасетки правильному ряду трактуется как односторонний вывих.

В клинической картине вывихов преобладают боль и вынужденное положение головы в сочетании с ограничением подвижности. На личие ссадин, ран, кровоподтеков на подбородке, лице, голове, в области лба помогает правильно установить механизм травмы.

Пальпация шейного отдела позвоночника в проекции остистых отростков выявляет локальную болезненность, припухлость, наличие деформации — кифоза, выстояния или западения остистых отрост ков.

Рентгенографию шейного отдела позвоночника производят в по ложении пострадавшего лежа на спине, чтобы не нанести дополни тельной травмы. Выполняют рентгенограммы в переднезадней, бо ковой и косых (3А) проекциях.

На боковых рентгенограммах необходимо обращать внимание на изменение оси позвоночника, соотношение между суставными от ростками, наличие нарушений целости костной ткани, деформаций, изменений структуры, сужение или расширение межпозвоночных промежутков.

Лечение при вывихах в шейном отделе позвоночника предпола гает консервативные и оперативные методы вправления. Из методов консервативного лечения наибольшее распространение получили од номоментная закрытая репозиция, метод вытяжения петлей Глис сона, скелетное вытяжение за теменные бугры. Показаниями к консервативному вправлению являются вывихи в шейном отделе позвоночника в остром периоде травмы.

29

Одномоментное закрытое вправление можно применять как при осложненных, так и при неосложненных вывихах. Срочное вправ ление при осложненных вывихах способствует восстановлению нор мальной анатомической формы позвоночного канала, восстановле нию ликворо- и кровообращения, устранению компрессии спинного мозга.

Наиболее распространена методика вправления по Рише—Гюте- ру. Больной в положении на спине, голова и шея выстоят за край стола. Предварительно производят обезболивание: вводят 10—15 мл 0,5—1% раствора новокаина паравертебрально на уровне поражения.

I э т а п : тракция по оси позвоночника. Осуществляется хирургом через удлиненные тяги петли Глиссона, закрепленные на пояснице. Руками хирург охватывает голову пострадавшего.

II э т а п : помощник хирурга стоит напротив и охватывает шею пациента так, чтобы верхний край ладони находился на уровне повреждения на одной из сторон при двустороннем вывихе и на «здоровой» — при одностороннем. Продолжая вытяжение по оси, оператор производит наклон головы и шеи в «здоровую» сторону.

III э т а п: осуществляя тягу по оси и не устраняя наклона головы и шеи, производят поворот головы в сторону вывиха, при этом хирург своими ладонями поддерживает голову за боковые поверх ности, облегчая выполнение манипуляции.

Голову выводят в среднее физиологическое положение с умерен ной гиперэкстензией. Вправление двусторонних вывихов достигается манипуляцией сначала с одной стороны, затем — с другой.

После вправления необходимая фиксация позвоночника дости гается торакокраниальной повязкой при неосложненных вывихах сроком до 2—3 мес.

Вправление вывихов с помощью петли Глиссона в настоящее время применяется реже из-за малой эффективности при сцепив шихся вывихах, а также из-за присущих методу недостатков: труд ность применения больших грузов, сдавление мягких тканей лица, шеи, затруднение приема пищи.

Форсированное скелетное вытяжение показано при одно- и двусторонних вывихах шейных позвонков с неврологической симп томатикой. При форсированном вправлении применяют большие грузы, до 10—15—20 кг, что позволяет добиться расслабления мышц, растяжения связочного аппарата и вправления позвонков. Под ме стным обезболиванием накладывают скобу за теменные бугры, под вешивают груз. Вытяжение начинают с минимального груза, посте пенно доводя до максимального. Вправление осуществляется под постоянным рентгенологическим контролем через 15—20 мин. После вправления оставляют груз 3—4 кг.

Недостатками форсированного вправления являются необходи мость многократного рентгенологического контроля, недостаточная эффективность, трудность ухода за больным.

Открытое вправление из заднего хирургического доступа при меняется при невправленных вывихах шейных позвонков, повторных релюксаций как при неосложненной, так и при осложненной травме.

30