травматология 2 / Shaposhnikov-Travmatologia_i_ortopedia_2_tom

.pdfЛечение таких повреждений представляет известные сложности. При поступлении больного производят попытку закрытой репозиции. Лучше выполнять ее под проводниковым обезболиванием в подмы шечной области или под наркозом. В случае применения местной анестезии необходимо введение анестетика в локтевой сустав и в место перелома локтевой кости.

При разгибательном переломе при согнутом под прямым углом и полностью супинированном предплечье производят тягу по длине. Врач давлением на вершину угла, образованного отломками локтевой кости, старается переместить края отломков кзади. Затем это место фиксирует ладонью помощник при сохранении постоянного давления кзади. Врач первыми пальцами обеих рук при продолжающейся тяге по оси производит давление на головку лучевой кости в на правлении назад и дистально. После ее вправления, не ослабляя тяги, предплечье осторожно сгибают до угла 60° и в этом положении накладывают рассеченную гипсовую повязку от середины плеча до головок пястных костей. Повязка должна быть хорошо отмоделирована, а при ее застывании нужно продолжать давление ладонью спереди на область верхней трети предплечья и головку лучевой кости. Рентгенологический контроль после наложения гипса обяза телен. Если головка лучевой кости вправлена, остающееся небольшое смещение отломков локтевой кости под углом, открытым кзади, допустимо. Необходимо постоянное наблюдение за больным. Нередко в гипсе головка лучевой кости во вправленном состоянии не удер живается.

Для профилактики вторичных смещений следует чаще прибегать к чрескожной фиксации тонкой спицей. Для этого после вправления в положении сгибания предплечья под прямым углом и супинации сзади через мыщелок плеча вводят тонкую спицу в головку лучевой кости. Конец ее скусывают под кожей, накладывают гипсовую по вязку, производят рентгенограмму.

При сгибательном переломе репозицию проводят при разогнутом предплечье. Во время тяги за кисть и противотяги за плечо врач пальцевым давлением на вывихнутую кзади головку смещает ее кпереди и в направлении продольной оси предплечья. Одновременно надавливают на дистальный отломок локтевой кости, устраняя уг ловое смещение. Не прекращая тяги, предплечье переводят в по ложение супинации, сгибают до угла 150—160° и накладывают двухлонгетную гипсовую повязку от средней трети плеча до головок пястных костей. На 2-й день назначают движения в свободных суставах. Контрольные рентгенограммы производят сразу после на ложения гипса и через 9—11 дней. Необходимо подбинтовывать повязку по мере спадения отека. Через 3—4 нед начинают посте пенное (в 2—3 приема) сгибание предплечья до угла 90°, оставляя положение супинации. После каждой коррекции угла меняют гип совые повязки. После выведения предплечья до прямого утла на кладывают циркулярную гипсовую повязку, производят контроль ную рентгенограмму. Общий срок фиксации в гипсе 8—12 нед, причем после 8 нед гипсовую повязку превращают в заднюю шину

211

и приступают к осторожным сгибательно-разгибательным движениям в локтевом суставе. После снятия гипса назначают комплекс вос становительного лечения, исключая массаж и тепловые воздействия на область локтевого сустава. При сопутствующем повреждении лучевого нерва с первого дня после травмы назначают прозерин, витамины группы В, дибазол. Трудоспособность восстанавливается через 3—4 мес.

К оперативному лечению прибегают при неудачном вправлении, обусловленном, как правило, интерпозицией кольцевой связки и косой плоскостью перелома локтевой кости. Разрез делают в области перелома локтевой кости. Отломки сопоставляют и производят интрамедуллярный или накостный остеосинтез. После репозиции лок тевой кости вправляют головку лучевой кости: фиксируют ее спицей, проведенной сзади через мыщелок плеча в головку при супинированном и согнутом под прямым углом предплечье. Если закрытым путем вправить головку не удается (интерпозиция), производят открытое вправление через разрез по наружной стороне локтевого сустава. Ряд авторов рекомендуют пластическое восстановление кольцевой связки.

Аналогичную операцию выполняют при переломовывихах лок тевой кости в более проксимальной части — на уровне метафиза (повреждение Брехта) или эпифиза (повреждение Мальгеня).

Гипсовая иммобилизация после операции от средней трети плеча до пальцев кисти продолжается 8—12 нед в зависимости от времени сращения локтевой кости; спицу удаляют через 4 нед.

В более поздние сроки после перелома лечение значительно усложняется. При несросшемся переломе локтевой кости и вывихе головки лучевой кости показано лечение дистракционным методом. К нему можно прибегнуть и в случае свежих повреждений. Фик сацию проксимального фрагмента локтевой кости целесообразно осуществлять изолированно, а периферические спицы проводить через обе кости предплечья на уровне дистального метафиза, что позволяет вправить вывих головки лучевой кости, сопоставить и зафиксировать отломки.

Если перелом локтевой кости сросся, то у взрослых лучшие результаты дает резекция головки лучевой кости с последующей активной функциональной терапией.

6 . 6 . ПЕРЕЛОМ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ В НИЖНЕЙ ТРЕТИ И ВЫВИХ В ДИСТАЛЬНОМ ЛУЧЕЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ (ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЛЕАЦЦИ)

Механизм возникновения повреждения Галеацци может быть как прямым (удар по лучевой стороне предплечья в нижней трети), так и непрямым (падение с упором на вытянутую руку). Происходят перелом лучевой кости на границе средней и нижней третей, сме щение дистального отломка с последующим разрывом связок в дистальном лучелоктевом суставе. Иногда отрывается и шиловидный отросток локтевой кости (рис. 6.8). Надо учитывать, что при по-

212

вреждении Галеацци смещается дистальный отдел лучевой кости вместе с кистью, а положение локтевой кости остается неиз менным. Об этом обстоятельстве следует помнить при репозиции фрагментов.

Клинически повреждение проявляется значительной при пухлостью и деформацией в нижней трети предплечья. Луче запястный сустав расширен, кисть отклонена в лучевую сто рону, а с локтевой стороны вы стоит головка локтевой кости. При пальпации определяется резкая болезненность в нижней

трети лучевой кости и в области дистального лучелоктевого сустава. Все виды движений кисти и ротационные движения предплечья резко ограничены. Уточняют диагноз по рентгенограммам нижней половины предплечья и лучезапястного сустава в двух проекциях. Следует внимательно оценивать степень конгруэнтности суставных повреждений лучевой и локтевой костей.

Производят закрытую репозицию, предпочтительно под провод никовой анестезией в подмышечной области. При местном введении анестетика необходимо обезболить не только место перелома, но и лучезапястный сустав. Производят тягу за кисть при согнутом под прямым углом предплечье в среднем положении между пронацией

исупинацией. Исправив смещение отломков лучевой кости по длине

ив сторону, устраняют угловое смещение: отклоняют кисть в лок тевую сторону, одновременно надавливая на выступающую головку локтевой кости. Вывих в суставе устраняется довольно легко, однако фрагменты с трудом удерживаются в гипсовой повязке. Поэтому рационально после вправления произвести чрескожную фиксацию двумя спицами, проведя их через головку и шейку локтевой кости

влучевую. Разрезную гипсовую повязку накладывают от середины плеча до головок пястных костей, после чего производят контроль ную рентгенограмму. Срок иммобилизации 8—10 нед.

При неудаче вправления или вторичном смещении отломков в гипсовой повязке необходимо оперативное лечение — открытое вправление и остеосинтез отломков лучевой кости. Разрез делают в области перелома по тыльно-лучевой поверхности, отломки репонируют и фиксируют компрессирующей пластинкой. Вмешатель ства на лучелоктевом суставе не требуется. Гипсовая иммобилизация проводится так же, как при консервативном лечении. Срок фиксации 6—8 нед. Трудоспособность при повреждении Галеацци восстанав ливается через 3—4 мес. При компрессионно-дистракционном остеосинтезе диафиксирующую спицу проводят в проксимальном метафизе, а перекрещивающуюся с ней спицу лучше проводить через

213

локтевую кость, что позволяет избежать повреждения лучевого нер ва. Стабильность проксимального фрагмента лучевой кости дости гается проведением дистальнее дополнительной спицы. Перед про ведением перекрестных спиц через дистальный метафиз лучевой кости необходимо устранить ротационное смещение.

В случаях застарелых, несросшихся и неправильно сросшихся повреждений Галеацци, резко нарушающих функцию предплечья, необходимо оперативное вмешательство, направленное на восста новление длины лучевой кости и воссоздание правильных взаимо отношений в дистальном лучелоктевом суставе. Используют метод дистракции. Аппарат накладывают в положении супинации пред плечья за пястные кости и среднюю треть костей предплечья. Если отломки лучевой кости срослись в неправильном положении, необ ходима остеотомия. При последующей дистракции добиваются вос становления длины лучевой кости, репозиции отломков, конгруэн тности суставных поверхностей в лучезапястном суставе. Во время лечения необходимо уделять внимание занятиям ЛФК для пальцев кисти и локтевого сустава.

6.7. ПЕРЕЛОМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Перелом дистального эпиметафиза лучевой кости — наиболее часто встречающийся перелом костей верхней конечности. Дистальный конец лучевой кости состоит в основном из губчатой костной ткани и имеет наименьшую толщину кортикального слоя по сравнению с диафизом. Значительно чаще такие переломы встречаются у жен щин, чему способствует низкий, мелкопетлистый эпиметафиз с тон кими кортикальными перекладинами.

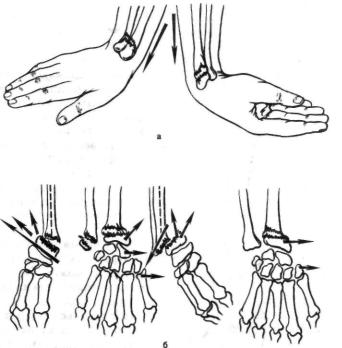

Ведущий фактор в механизме переломов — падение на вытяну тую руку. Положение кисти в этот момент определяет вид смещения отломков: при разогнутой кисти отломок смещается к тылу и в лучевую сторону (так называемый разгибательный перелом Колеса, встречающийся в большинстве случаев); при согнутой кисти — в ладонную сторону («сгибательный» перелом Смита) (рис. 6.9).

Переломы являются, как правило, внутрисуставными, нередко со провождаются отрывом шиловидного отростка локтевой кости (в по ловине наблюдений), повреждением дистального лучелоктевого сус тава (у 1/г), переломами головки локтевой кости, костей запястья и др. Отмечается большое разнообразие переломов по характеру нару шения костной ткани (рис. 6.10). Приведенные данные свидетельст вуют о необходимости внимательного индивидуального подхода к ле чению таких больных, отвергнув мнение о «типичности» повреждений.

Диагностика переломов не представляет сложностей. Больные жа луются на боли в лучезапястном суставе, усиливающиеся при попыт ках движения кистью. Имеется припухлость мягких тканей на тыле кисти и в области лучезапястного сустава, обращают на себя внимание характерные «штыкообразная» и «вилкообразная» деформации пред плечья при переломах со смещением. Пальпаторно определяется рез кая болезненность на уровне дистального эпиметафиза лучевой кости.

214

Рис. 6.9. Механизм травмы (а) и варианты смещения (б) при переломе лучевой кости в типичном месте.

Необходимо пальпировать и область головки локтевой кости. Иногда

могут возникать нарушения чувствительности в зоне иннервации сре динного нерва, обусловленные его сдавлением.

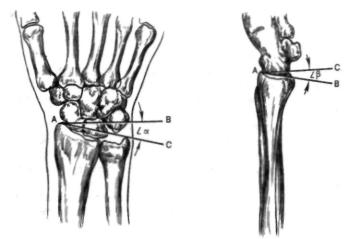

Рентгенография в двух проекциях уточняет характер поврежде ния. Диагностическое значение при этом имеют углы наклона су ставной поверхности лучевой кости. В норме ее суставная площадка наклонена в ладонную сторону под углом 10°. Величина угла между линией, соединяющей верхушки шиловидных отростков, и горизон талью — так называемый радиоульнарный угол, составляет 20°. При переломах со смещением наклон суставной площадки лучевой кости уменьшается или кость совсем наклоняется в тыльную сторону. Уменьшается до нуля или приобретает отрицательное значение ра диоульнарный угол (рис. 6.11; 6.12). Необходимо обращать внимание и на диагностику сопутствующих повреждений локтевой кости и дистального лучелоктевого сустава.

Ведущим методом лечения является консервативный. При пере ломах без смещения после анестезии места перелома 15—20 мл 1—2 % раствора новокаина накладывают тыльную гипсовую лонгету от локтевого сустава до головок пястных костей при положении кисти по оси предплечья.

215

Рис. 6.10. Зоны повреждения костной ткани (заштрихованы) при различных вариантах переломов лучевой кости.

При переломах со смещением отломков репозиция должна быть ранней, полной, одномоментной, безболезненной и нетравматич ной. В большинстве случаев до статочно введения 15—20 мл 1 — 2% раствора новокаина в место перелома. Обязательна анестезия сопутствующих повреждений. Основной принцип вправления — тяга и противотяга. Многочислен ные аппараты для репозиции в на стоящее время применяются ре дко. При недостаточном числе по мощников может быть исполь зована мягкая петля для противотяги за плечо.

Предплечье сгибают под уг лом 70—85° в локтевом суставе и укладывают на столик в положе нии пронации так, чтобы место перелома находилось над краем стола, подложив сюда марлевый бинт. Пальцы кисти больного

предварительно смазывают клеолом и обертывают одним слоем бинта. При разгибательных переломах врач производит тягу по длине одной рукой за I, другой — за II—IV пальцы кисти, постепенно разгибая кисть (для атравматичного разъединения отломков). Затем при сильной продольной тяге сгибают кисть, переводя ее в ладон- но-локтевую сторону, при этом не ослабляют тягу по длине за II—IV пальцы; освободившейся рукой дополнительно производят давление в ладонном направлении на дистальныи отломок лучевой кости, одновременно контролируя степень устранения смещения. По достижении репозиции кисти придают положение ладонного

сгибания на 10—15° и отведения в локтевую сторону на 10—15°.

При сгибательных переломах при ладонном смещении отломка вправление осуществляют в обратном направлении, а кисти прида ется функциональное положение: тыльное разгибание на 10—15° и отведение в лучевую сторону на 10—15°.

При сопутствующем повреждении лучелоктевого сустава необ ходимо сдавливать эту область в поперечном направлении.

После репозиции отломков накладывают двухлонгетную гипсо вую повязку: тыльную лонгету — от пястно-фаланговых суставов до локтевого сустава, а ладонную — от дистальнои ладонной складки

216

Рис. 6.11. Радиоульнарный угол наклона суставной фасетки (23*). Рис. 6.12. Волярный наклон суставной фасетки (в норме 9").

до локтевого сустава. Лонгеты фиксируют мягким бинтом. Двухлонгетная повязка сохраняет все положительные качества цирку лярной и в то же время лишена ее отрицательных сторон: опасности нарушения крово- и лимфообращения в конечности, а по умень шении реактивного отека — опасности вторичного смещения от ломков. Вытяжение прекращают после затвердения гипса, затем проверяют свободу движений в локтевом суставе и суставах пальцев кисти, производят рентгенологический контроль. О вправлении судят по восстановлению правильных соотношений в лучезапястном сус таве и. нормализации углов: радиоульнарного и наклона суставной площадки лучевой кости в ладонную сторону на 9—10°.

После наложения повязки требуется регулярное наблюдение за степенью отека: при его нарастании производят рассечение марлевого бинта и более свободное бинтование; при спадении отека (обычно на 5—8-е сутки) повязку подбинтовывают. Следует учитывать, что периферический отломок лучевой кости более прочно связан с ки стью, чем с проксимальным отломком, поэтому необходима особенно надежная фиксация кисти, исключающая любые движения в луче запястном суставе. Больному рекомендуют возвышенное положение руки и занятия ЛФК. Движения в пальцах кисти, локтевом и плечевом суставах назначают со 2-го дня. Это имеет очень большое значение для профилактики нейротрофических осложнений.

После спадения отека (на 8—11-й день) производят контрольные рентгенограммы и двухлонгетную повязку превращают в циркуляр ную. Если к этому времени выявилось вторичное смещение отломков, при смене повязки производят коррекцию их положения. Рентге нологический контроль после наложения новой гипсовой повязки обязателен.

217

Фиксация продолжается 3—4 нед при переломах без смещения и не менее 6 нед при переломах со смещением. После снятия гипса основное внимание уделяют восстановлению объема движений и силы кисти. Назначают механотерапию, ванны, массаж, ЛФК, в дальнейшем — еще и грязевые аппликации, трудотерапию. Хороший эффект оказывают проводниковые блокады. Трудоспособность вос станавливается в среднем через 6—10 нед в зависимости от про фессии больного и характера повреждения.

В ряде случаев даже при правильно осуществленном консерватив ном лечении возникает вторичное смещение отломков, обусловленное характером перелома. При травме происходит компрессия губчатой костной ткани метафиза, более выраженная с лучевой и тыльной сто рон. Рентгенологически этот участок определяется как зона просвет ления. Расправление костных балок происходит не всегда, в метафизе после вправления образуется пространство, заполненное кровью. В процессе регенерации дистальный отломок может постепенно «осе дать», что приводит к лучевой девиации кисти. Избежать этого при компрессии метафиза и консервативном лечении затруднительно.

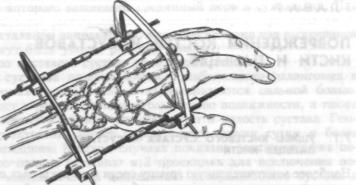

При косопоперечных переломах с одним дистальным фрагментом

и значительным смещением отломков, особенно в ладонную сторону,

атакже при сопутствующих повреждениях дистального лучелоктевого сустава и переломах головки локтевой кости, когда удержать отломки в гипсовой повязке в правильном положении затруд нительно, показана чрескожная диафиксация двумя спицами (рис. 6.13). После вправления отломков в операционной с соблю дением правил асептики помощники удерживают кисть и пред плечье, а хирург чрескожно проводит две спицы в область анато мической табакерки: первую — в поперечном направлении, отступя

на 0,5—1,0 см от суставного конца лучевой кости, через метафиз лучевой кости, параллельно ее суставной по верхности в головку локтевой кости; вторую — в косом направлении, под углом 60—65° к оси лучевой кости через метафиз, плоскость перелома и оба кортикальных слоя лучевой кости. При сопутствующих повреждениях дистального лучелоктевого сустава вторую спицу проводят дальше, через оба кортикальных слоя локтевой кости.

|

После клинического и рентгеноло |

|

гического контроля спицы скусывают |

|

под кожей. Дополнительно наклады |

|

вают тыльную гипсовую лонгету в по |

|

ложении умеренного разгибания кис |

|

ти. Через 2—3 нед гипсовую лонгету |

Рис. 6.13. Чрескожная диафикса- |

снимают на время проведения занятий |

ция спицами Киршнера. |

ЛФК, ванночек. Полностью прекра- |

218

Рис. 6.14. Упрощенный вариант чрескостной дистракции при оскольчатых переломах лучевой кости в типичном месте.

щают иммобилизацию на 5—6-й неделе, тогда же удаляют спицы и приступают к полному комплексу реабилитационных мероприятий.

Эта методика показана и при открытых переломах дистального эпиметафиза после репозиции отломков. Спицы следует проводить через здоровые участки кожи. В зависимости от характера перелома возможны другие варианты проведения спиц.

Особенно сложно лечение раздробленных, многооскольчатых пе реломов лучевой кости со значительным нарушением конгруэнтности суставной поверхности. В таких случаях, а также при значительной компрессии губчатого вещества метафиза у больных молодого воз раста показано применение дистракционного метода. При данной локализации могут быть использованы, кроме стандартных, и дистракционные аппараты облегченной конструкции (рис. 6.14).

В поперечном направлении при среднем между пронацией и супинацией положении предплечья проводят две спицы: одну — через II—V пястные кости, вторую — на границе средней трети костей предплечья. На этих спицах монтируют компрессионно-ди- стракционный аппарат. Дистракцию проводят в течение 7—10 дней на 1,5—3,0 см, больше с лучевой стороны. По достижении репозиции кисть и предплечье дополнительно фиксируют ладонной гипсовой лонгетой. Аппарат снимают через 5—6 нед и назначают функцио нальное лечение. Этот же метод можно применять и при сопутст вующих переломах головки локтевой кости со умещением, и при переломах ладьевидной кости. Во время всего периода лечения больному необходимо заниматься ЛФК (движения в пальцах кисти, локтевом и плечевом суставах).

Таким образом, благоприятные анатомические и функциональ ные исходы лечения больных с переломами дистального эпиметафиза лучевой кости зависят от характера перелома, выбора метода ле чения, грамотного его применения с последующей рациональной функциональной терапией.

Г Л А В А 7

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ

7 . 1 . УШИБЫ КИСТЕВОГО СУСТАВА И СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

Наиболее многочисленную группу среди всех закрытых повреждений кисти и пальцев составляют ушибы мягких тканей и сопровожда ющие их поверхностные кровоизлияния.

Понятие и диагноз «растяжение связок» следует исключить из повседневной практики, так как в результате воздействия на сустав силы растяжения возникает частичный или полный разрыв в области прикрепления связки, нередко с отрывом костного фраг мента.

Ушибы кистевого сустава. Изолированные ушибы мягких тканей области суставов кисти и самих суставов довольно редки, и такой диагноз можно поставить лишь после тщательного рентгенологиче ского исследования и полного исключения переломов, вывихов или подвывихов костей, а также разрыва связок. При ушибах и крово излияниях в область ладонной поверхности кистевого сустава на блюдается симптоматика неврита срединного и (или) локтевого нер вов с характерной иррадиацией боли в пальцы. При тяжелых травмах возможно выпадение чувствительной и даже двигательной функции. В случае подобных повреждений довольно быстро развиваются трофоневротические расстройства и дистрофические изменения в костях кисти, которые очень трудно и медленно поддаются восстановитель ному лечению.

Для уменьшения отека показано орошение места ушиба струей хлорэтила, холодной водой или прикладывание пузыря со льдом. Холод прикладывают на 5—7 мин с интервалом 10—15 мин 5—10 раз, что приводит, как правило, к снятию боли. Отчетливо паль пируемая гематома подлежит пункции.

При нарастании отека в области карпального канала и появлении симптомов сдавления срединного и локтевого нервов (боль в области межпястного возвышения, гипостезия до полной анестезии по ходу периферических нервов, сгибательная контрактура пальцев) пока зано рассечение карпальной связки. Продольно рассекают кожу и подкожную клетчатку по межмышечному возвышению кисти через кистевой сустав проксимальнее возвышения большого пальца (тенара) на 3—4 см. Обнажают проксимальный отдел ладонного апо невроза, карпальную связку и место вплетения в нее сухожилия длинной ладонной мышцы. По ходу последнего рассекают фасцию. Через образовавшееся отверстие в канал запястья вводят зонд Кохера,

220