- •Обследование больного

- •Глава 1. Написание истории болезни.

- •Курский государственный медицинский университет кафедра хирургических болезней № 1

- •История болезни

- •Клинический диагноз:

- •Курск 2011

- •История болезни (Anamnesis morbi).

- •Анамнез жизни (anamnesis vitae).

- •II. Объективный статус. Настоящее состояние (status praesens).

- •Дыхательная система.

- •Система кровообращения.

- •Система пищеварения.

- •Мочевыделительная система.

- •Клинический диагноз и его обоснование.

- •Этиология и патогенез (Реферат для академической истории болезни).

- •План лечения.

- •1. Режим.

- •2. Диета.

- •3. Медикаментозная терапия:

- •4. Оперативное лечение.

- •5. Физиотерапия.

- •6. Санаторно-курортное лечение.

- •Дневники.

- •Лист назначений.

- •Температурный лист

- •Эпикриз (epicrisis)

- •Прогноз

- •Использованная литература

- •Глава 2. Обследование больных с заболеваниями органов брюшной полости.

- •Инструментальные методы исследования.

- •Компьютерная томография (кт).

- •В настоящее время мрт начинают использовать для оценки вентиляции различных отделов легких после предварительной ингаляции гиперполяризованного гелия.

- •Позитронная эмиссионная томография (пэт).

- •Глава 3. Обследование больных с заболеваниями органов грудной полости.

- •Инструментальные методы исследования.

- •(Боковая проекция) кт, мрт, пэт, окт (см. Брюшную полость).

- •Инструментальная диагностика заболеваний щитовидной железы.

- •Глава 4. Обследование больных с заболеваниями сосудов.

- •Инструментальные методы исследования.

- •Глава 5. Особенности обследования больных с гнойными заболеваниями.

- •Инструментальные методы исследования.

- •Особенности обследования больных с онкологическими заболеваниями.

- •Инструментальные методы исследования

- •Приложение 1 симптомы некоторых заболеваний органов брюшной полости. Острый аппендицит

- •Хронический аппендицит

- •Холецистит

- •Панкреатит.

- •Непроходимость кишечника

- •Осложнения язвенной болезни.

- •Симптомы некоторых сосудистых заболеваний.

- •Хроническая венозная недостаточность.

- •Приложение 2 некоторые клинические синдромы в хирургии.

- •Классификация tnm.

- •Классификация рака печени т - первичная опухоль

- •М Отдаленные метастазы

- •Гистопатологическая дифференцировка

- •Классификация рака желудка т первичная опухоль

- •Nх - недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов

- •М - Отдалённые метастазы

- •Клиническая классификация рака прямой и ободочной кишок т - Первичная опухоль

- •М - отдаленные метастазы

- •Классификация рака поджелудочной железы т - Первичная опухоль

- •Клиническая классификация рака внепеченочных желчных протоков

- •М - Отдаленные метастазы

- •G Гистопатологическая дифференцировка

- •Клиническая классификация рака анального канала

- •Тх - недостаточно данных для оценки первичной опухоли

- •М - Отдаленные метастазы

- •G Гистопатологическая дифференцировка

- •Клиническая классификация рака большого сосочка

- •12-Перстной кишки

- •М - Отдаленные метастазы

- •G - Гистопатологическая дифференцировка

- •Классификация рака желчного пузыря

- •N16 - метастазы в лимфоузлах, расположенных около головки поджелудочной железы,12-перстнои кишки, портальной, чревной и верхней мезентериальной артерий м - Отдаленные метастазы

- •G - Гистопатологическая дифференцировка

- •Классификация рака лёгких

- •М - Отдаленные метастазы

- •G - Гистопатологическая дифференцировка

- •Клиническая классификация рака пищевода

- •М - Отдаленные метастазы

- •G - Гистопатологическая дифференцировка

- •Рак щитовидной железы

- •М - Отдаленные метастазы

- •Некоторые алгоритмы диагностики и лечения,

- •Л узИечебно-диагностический алгоритм при панкреонекрозе.

Инструментальные методы исследования.

Ультразвуковая доплерография (УЗДГ).

Используются методики с эффектом Доплера и различные их модификации в виде внутрисосудистой ультразвуковой визуализации, количественного цветового доплеровского исследования, энергетического Доплера, контрастного ультразвукового исследования. Перспективными являются дуплексный и триплексный методы сканирования, включающие сканирование в реальном масштабе времени, доплеровский режим работы и цветное доплеровское картирование. Эти методы основаны на двух позициях: эффекте отражения ультразвукового луча от структур различной плотности и эффекте Доплера – изменении частотной характеристики ультразвукового луча, отраженного от движущихся форменных элементов крови в зависимости от скорости, формы кровотока и типа исследуемого сосудистого русла. Данный комплекс исследований позволяет визуализировать исследуемый сосуд, его анатомическое расположение, определить внутренний диаметр, плотность и состояние сосудистой стенки, выявить дополнительные внутрисосудистые образования. Доплеровский режим работы дает возможность оценить линейные и объемные скорости кровотока, определить давление и его градиенты на разных участках сосудистого русла. При заболеваниях вен этот метод позволяет быстро и достоверно оценить проходимость магистральных вен, а также выявить большинство патологических вено-венозных рефлюксов. Возможности метода ограничены при локации несостоятельных перфорантных вен. Преимуществами этих методик являются безопасность для больного, отсутствие противопоказаний, а также отсутствие необходимости подготовки больного к исследованию.

Дуплексное сканирование.

Рис. 5 (по В.С.Савельеву с соавт., 2000г.) Рис. 6 (по В.С.Савельеву, с соавт., 2000г.)

Сомкнутые створки клапана бедрен- Смыкание створок клапана (указаны

ной вены. стрелками) и суправальвулярное

расширение вены при пробе Вальсальвы.

Самый информативный метод обследования пациентов с заболеваниями вен нижний конечностей, позволяющий получить исчерпывающую информацию о состоянии подкожных, глубоких, и перфорантных вен. Дуплексное сканирование с цветовым кодированием потоков крови позволяет проводить картирование подкожных перфорантных вен, контролировать результаты проведенного лечения. Его проведение необходимо во всех случаях выраженных трофических расстройств, рецидивах заболевания, а также при наличии данных УЗДГ, указывающих на поражение глубоких вен.

Также с помощью данного метода определяют плечелодыжечный индекс. Это отношение давления в задней большеберцовой артерии к давлению в плечевой. В норме он равен – 1. Снижение индекса ниже нормы свидетельствует о нарушении проходимости сосудов нижних конечностей.

Окклюзионная венозная плетизмография.

Этот тест позволяет с помощью манжеты для измерения артериального давления оценить увеличение объема сегмента конечности при проксимальной венозной окклюзии. С помощью этого метода можно измерять венозную емкость, которая представляет собой разницу в объеме сегмента конечностей при пустых и заполненных венах, а также максимальный венозный отток после снятия манжеты.

Измерение венозного давления.

Этот метод считается золотым стандартом для оценки насосной функции вен. В вену тыла стопы вводят иглу и соединяют ее с преобразователем давления. Венозная недостаточность, обусловленная, главным образом, венозным рефлексом, приводит к развитию у амбулаторных больных хронической венозной гипертензии, которая оказывается ключевым патофизиологическим фактором развития кожных изменений и изъязвлений.

Реовазография.

Метод основан на регистрации изменений переменного электрического тока высокой частоты во время его прохождения через ткани исследуемой области тела, зависящих от кровенаполнения конечностей. Он является более чувствительным, чем осциллография. Запись колебаний, отражающих кровенаполнение тканей, производится с помощью реографа, подключаемого к электрокардиографу или другому подобному записывающему устройству. Реовазография обычно производится на различных уровнях конечностей - бедро, голень, стопа и любой участок верхней конечности.

В практическом отношении важным показателем реографической кривой является реографический индекс, определяемый отношением величины (высота) амплитуды основной волны к величине (высота) калибровочного сигнала (в мм.).

Уже в ранних стадиях тромбоблитерирующих заболеваний данный показатель претерпевает определенные изменения в форме реографической кривой - снижается амплитуда, сглаживаются контуры, исчезают дополнительные волны и т.д.

По изменениям реографического индекса можно судить о характере заболевания. В то время как у больных облитерирующим эндартериитом и тромбангиитом наибольшие изменения его наступают в дистальных отделах пораженной конечности, у больных облитерирующим атеросклерозом - в проксимальных сегментах. Изменения реографического индекса позволяют предположить локализацию и протяженность окклюзий периферических артерий.

Капилляроскопия.

Она производится с помощью капилляроскопа. Объектом изучения капилляров на стопе являются лимбы ногтей пальцев, на кисти область ногтевого валика IV пальца. При оценке капилляроскопической картины учитывают фон, количество капилляров, длину петель, характер кровотока.

Уже в начальных стадиях облитерирующего эндартериита фон становится мутным, иногда синюшным, а расположение капилляров - беспорядочным. Последние приобретают неправильную форму, становятся извилистыми и деформированными, ток крови в них замедлен, неравномерен. У больных с ранней стадией облитерирующего атеросклероза фон, как правило, чистый, количество капилляров обычно увеличено, они имеют мелко-петлистое строение.

В поздних стадиях облитерирующих заболеваний число капилляров уменьшается, появляются безсосудные поля, обусловливающие более бледный фон.

Флебография.

До недавнего времени являлась “золотым стандартом” в исследовании венозной системы нижних конечностей. Реализуется в двух вариантах проксимальном и дистальном.

Проксимальная флебография предполагает непосредственное введение водорастворимого контраста в бедренную или подколенную вену с верификацией ретроградного кровотока при выполнении пробы Вальсальвы. Она призвана оценить состоятельность клапанов глубоких вен.

Дистальная флебография предполагает введение контраста в поверхностные вены стопы в сочетании с компрессией большой и малой подкожных вен в нижней трети голени при помощи манжеты тонометра. При этом отток контраста возможен лишь в глубокие вены голени и бедра. Если при рентгенографии выявляется сброс контраста в поверхностные вены – это верифицирует несостоятельные коммуникантные вены. Дистальная флебография призвана оценить проходимость глубоких вен, а также локализовать несостоятельные перфорантные вены.

Хотя, в последнее время широкое использование ультразвуковых методов оценки состояния венозной системы позволяет не проводить при обследовании больных рентгеноконтрастную флебографию.

Ангиография.

Ангиография применяется при сомнительных результатах УЗИ. Позволяет точно диагностировать локализацию и протяженность поражения артериального русла, установить характер патологического процесса. В качестве контрастных веществ в настоящее время используются верографин, урографин и др.

Ангиография показана:

при неясной клинической картине заболевания

при несоответствии уровня исчезновения пульсации границе ишемических расстройств

с целью дифференциальной диагностики различных видов артериальной непроходимости

в случаях множественной, многоэтажной и сочетанной тромбоэмболии

интраоперационно при сомнении в адекватности тромб - и эмболэктомий

после операции если, если явления ишемии сохраняются.

Существуют различные методы ангиографического исследования:

пункционная артериография, при которой контрастное вещество вводится в бедренную или плечевую артерии после чрескожной их пункции;

аорто-артериография по Сельдингеру, когда специальный сосудистый катетер (рентгеноконтрастный) после пункции бедренной (или плечевой) артерии и удаления из иглы мандрена проводится через ее просвет в бедренную артерию, затем по подвздошной артерии - в аорту; после этого через катетер вводится раствор контрастного вещества и делаются серии рентгенограмм, позволяющие получить изображение всех отделов аорты, ее висцеральных ветвей, артерий верхних и нижних конечностей.

транслюмбальная пункционная аортография по Дос – Сантосу (применяется редко), при которой специальной иглой под контролем ЭОП или рентгентелевизионной приставки пунктируют брюшную аорту, вводят раствор контрастного вещества и выполняют серийные рентгеновские снимки.

Ангиографическими признаками облитерирующего эндартериита являются:

сужение магистральных артерий

облитерация артерий голени и стоп

усиление рисунка коллатеральной сети.

Признаки эмболии:

перерыв контрастирования магистральной артерии с ровными гладкими контурами аорты и артерий

коллатерали очень слабо выражены

Признаки тромбоза

неровность, изъеденность, четкообразность контуров

уровень тромбоза имеет форму неровной линии с выемками, иногда наблюдается феномен постепенного исчезновения контрастного вещества

коллатеральная сеть выражена в разной степени.

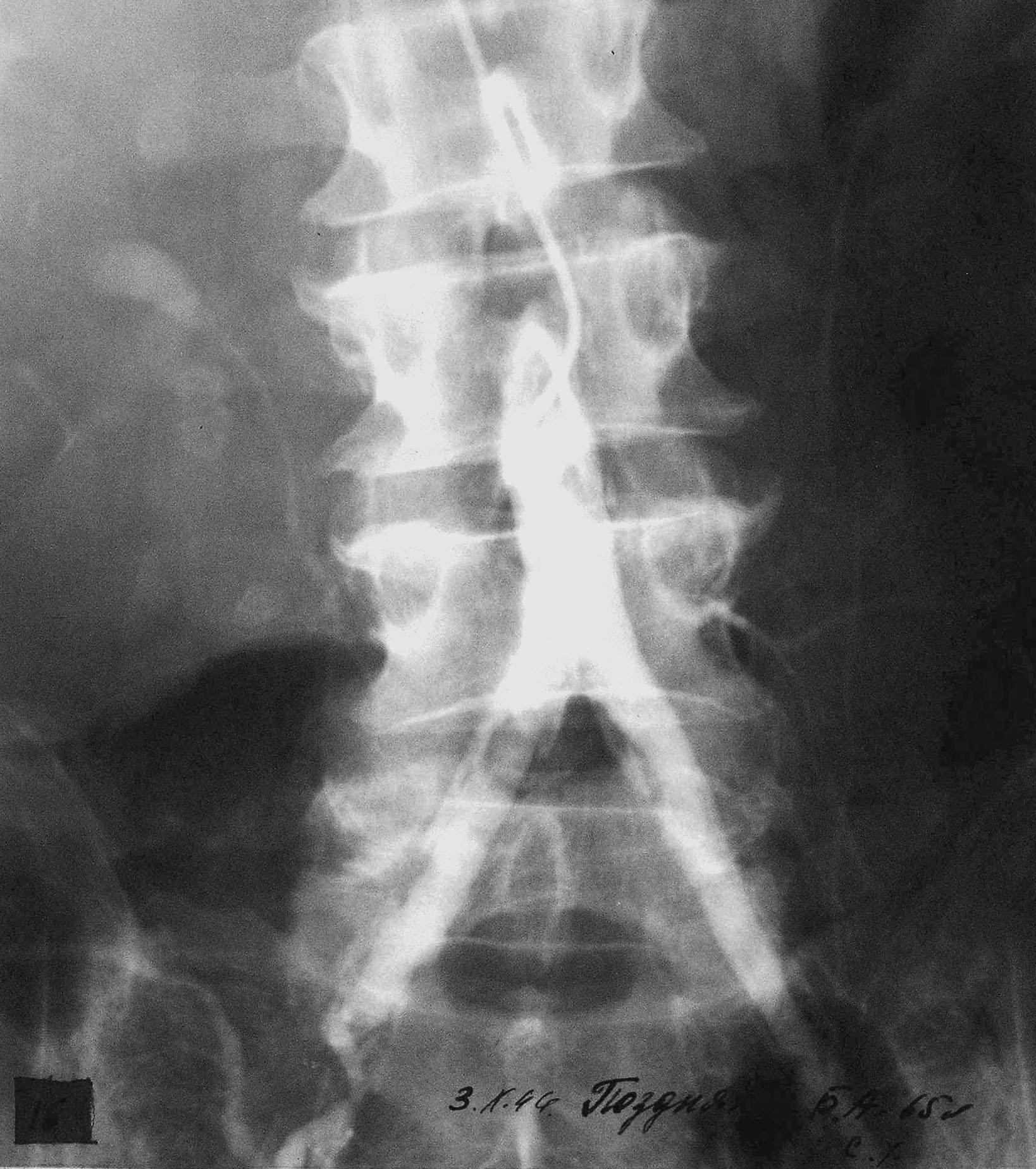

Рис. 8. Селективная артериография по Сельдингеру Рис. 9. Селективная аретриография по Сельдингеру.

(Окклюзия правой общей подвздошной артерии) (Синдром Лериша – окклюзия обеих наружных подвздошных артерий)

Трансдигитальная ангиография, электромагнитная флоуметрия, радиоизотопное сканирование – применяются в специализированных сосудистых отделениях и центрах.