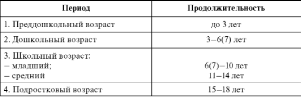

- •В нашей стране широкое распространение получила возрастная периодизация, основанная на социальных принципах.

- •2. Биологическое действие эмп высокой частоты ↑

- •Механизм биологического действия.

- •Физическая характеристика.

- •20 Мг/м3, окислы азота – 6, озон – 0,1, фтор (в пересчете на hf) – 0,5, углеводороды – альдегиды – 0,5 мг/м3.

22. В рентгено-диагностический кабинет площадью 18 м2 воздух поступает через отверстие диаметром 20 см со скоростью 10 м/с. Вентилятор включают на 10 мин., через каждый час удаляют воздух через отверстие такого же размера и в течение того же времени, однако менее мощный мотор создает скорость движения воздуха 6 м/с.

Дайте гигиеническую оценку организации вентиляции, для чего:

Охарактеризуйте вентиляционную систему по побудительным механизмам направленного движения воздуха и радиусу действия.

Рассчитайте объем поступающего и удаляемого воздуха.

Рассчитайте кратность воздухообмена по притоку и вытяжке.

Охарактеризуйте организацию вентиляции по балансу и кратности и сопоставьте с требованиями СН и П.

Укажите, как влияет на циркуляцию воздуха такая организация вентиляции.

По способу перемещения воздуха системы вентиляции делят на системы с естественным побуждением движения воздуха и системы с искусственным побуждением. В системах с естественным побуждением воздух перемещается за счет гравитационных сил, ветрового давления и их совместного действия. В системах с искусственным побуждением воздух перемещается, как правило, посредством вентилятора, поэтому такие системы чаще называют системами механической вентиляции.

По назначению системы вентиляции подразделяют на приточное, вытяжные и рециркуляционные. Приточные системы подают воздух в помещения или в его отдельные зоны. Вытяжные системы удаляют загрязненный воздух из помещений, отдельных его зон или от оборудования. Рециркуляционные системы перемещают воздух из помещений или его отдельных зон в эти же помещения или его отдельные зоны после соответствующей обработки этого воздуха.

По радиусу действия: местная и центральная и комбинированная.

-

Объем пост.возд= Sпопер.сеч(пr2) * скорость * время = 3.14*0,01*10*600сек = 188.4 м3

-

О удал. = 3.14 * 0.01* 6 * 600 = 113.04 м3

-

К = Опост.(Оудал)/ Опомещения:

О помещения= площадь*высоту = 18*3.3 = 59.4 м3

Кпост.= 188.4/59.4= 3.2

Кудал. = 113.04/59.4 = 1.9

Приток преобладает над вытяжкой

Для рентген-каб, где скапливаются радиоактивные ионы и прочее вытяжка должна преобладать над притоком!!!

Б-22

Билет № 72

Определение и основные проблемы гигиены детей и подростков как науки. Определение гигиены детей и подростков, ее особенности, перечислить основные проблемы гигиены детей и подростков, этапы развития детского организма, основные закономерности роста и развития детей (определение «рост», «развитие», перечислить основные закономерности роста и развития), анатомо-физиологические особенности детей в различном возрасте и гигиенические мероприятия их обеспечения.

Гигиена детей и подростков - профилактическая медицина, изучающая условия среды обитания и деятельности детей, а также влияние этих условий на здоровье и функциональное состояние растущего организма и разрабатывающая научные основы и практические меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья, поддержку оптимального уровня функций и благоприятного развития организма детей и подростков.

Главная теоретическая проблема гигиены детей и подростков - функциональная зрелость растущего организма, соответствие его различным воздействиям, т.е. тем конкретным условиям и требованиям, которые ставит перед детьми жизнь.

Проблема функциональной зрелости особенно привлекает к себе внимание гигиенистов на двух поворотных пунктах в жизни ребенка. Начало систематического обучения в образовательных учреждениях - это проблема готовности к школе, особенно в условиях современного разнообразия форм и методов подготовки детей. Второй важный этап в жизни ребенка - выбор жизненного пути, т.е. профессии. Это проблема так называемой профессиональной пригодности, возникающая при окончании 7-8-го классов, когда перед подростком встает вопрос, кем быть, т.е. вопрос о выборе профессии.

Задача гигиены детей и подростков заключается в следующем: не нарушая естественного хода процессов развития организма ребенка, целенаправленно воздействовать средой и воспитанием на формирование здорового человека, совершенствовать его функциональные и физические возможности.

Рост ребенка - программированный процесс увеличения длины и массы тела, неотделимый от его развития, становления функциональных систем (П.К. Анохин).

Развитие – качественные изменения, преобразования, появление новообразований, новых механизмов, процессов, структур.

Жизненный цикл ребенка делится на 7 периодов

В нашей стране широкое распространение получила возрастная периодизация, основанная на социальных принципах.

Период новорожденности продолжается всего 10 дней, поскольку свойственный ему тип физиологических реакций отмечается в течение очень короткого времени. После периода новорожденности наступает грудной возраст, который длится до 1 года. Основные процессы адаптации к внеутробной жизни уже завершены, и происходит очень интенсивное физическое, нервно-психическое, моторное и интеллектуальное развитие ребенка. Максимальный в постнатальном этапе темп физического развития приходится на 2-4-й месяцы жизни. Такой темп роста обеспечивается высоким уровнем обмена веществ с преобладанием анаболических процессов. Для того чтобы обеспечить такую потребность, ребенок нуждается в значительно большем количестве пищи на 1 кг массы тела. В то же время в функциональном отношении органы пищеварения еще недостаточно зрелы. Совершенствуются моторные функции - от полной двигательной беспомощности новорожденного до самостоятельной ходьбы и манипуляций с игрушками к годовалому возрасту.

Грудной ребенок после 2-3-месяцев жизни теряет пассивный иммунитет, передаваемый ему трансплацентарно от матери, а формирование собственных систем иммунитета происходит сравнительно медленно, и в результате этого заболеваемость детей грудного возраста оказывается довольно высокой. При постоянном контакте грудного ребенка со взрослыми в виде словесного общения происходит его нервно-психическое развитие.

Преддошкольный (старший ясельный) период. Этот период характеризуется некоторым снижением темпов физического развития детей, большей степенью зрелости основных физиологических систем. Мышечная масса ребенка интенсивно увеличивается. К концу 2-го года завершается прорезывание молочных зубов. Идет интенсивное формирование лимфоидной ткани носоглотки (миндалины, аденоиды) с часто возникающей их гиперплазией. Развивается типичный морфологический тип со свойственной ему картиной пропорций тела, цилиндрическими туловищем и конечностями, округлыми очертаниями лица и неглубоким его рельефом. Двигательные возможности расширяются крайне стремительно - от ходьбы до бега, лазания и прыжков. Двигательная активность огромна, а контроль за активностью, адекватностью движений и поступков еще минимальный, поэтому резко возрастает опасность травматизма. В познании окружающего мира участвуют всевозможные анализаторы, в том числе рецепторный аппарат ротовой полости. Дети берут в рот мелкие предметы, что становится причиной высокой частоты случаев аспирации инородных тел, отравлений. Это возраст быстрого совершенствования речи. Многие дети к концу 3-го года жизни говорят длинными фразами с хорошим грамматическим управлением, аргументировано рассуждают. С 3 лет ребенок начинает говорить «я», в то время как до этого он говорил от 3-го лица. Эмоциональная жизнь ребенка преддошкольного периода достигает наивысшей степени проявлений. Отрицательные эмоции могут носить характер истерических бурь, доходить до аффективных припадков. Наблюдаются проявления капризности, застенчивости, удивления, страха. Это период обучения навыкам трудовой деятельности через игру. Четко определяются индивидуальные черты характера и поведения. Педагоги отмечают, что это период «упущенных возможностей», имея в виду неправильные приемы воспитания. Поэтому воспитание постепенно становится главным элементом ухода за детьми.

Дошкольный период (от 3 до7 лет). В этот период дети посещают детский сад. Характерно первое физиологическое вытяжение, нарастание массы тела несколько замедляется, отчетливо увеличивается длина конечностей, углубляется рельеф лица. Постепенно выпадают молочные зубы и начинается рост постоянных зубов. В этот период идет дифференцировка строения различных внутренних органов. Иммунная защита уже достигает зрелости. В этот период интенсивно развивается интеллект, значительно усложняется трудовая деятельность. К 5 годам дети уже свободно говорят на родном языке, правильно употребляя склонения и спряжения. Значительно улучшается память. Дети уже могут некоторое время сосредоточивать внимание на одном предмете, одном занятии. В конце дошкольного периода дети становятся способными к восприятию систематических знаний при обучении в школе. Игры приобретают абстрактный характер. Совершенствуются тонкие координированные движения, что хорошо видно по развитию навыков рисования. Тонус сгибателей преобладает над тонусом разгибателей, поэтому при длительном сидении ребенку трудно держать спину выпрямленной. Начинают проявляться различия в поведении мальчиков и девочек, активно формируются индивидуальные интересы и увлечения. У девочек в игре появляется заботливость, а у мальчиков - подвижность и сила. Возникают сложные взаимоотношения с разными детьми и взрослыми, формируется самолюбие. Эмоциональные проявления становятся намного сдержаннее.

В младшем школьном возрасте (7-11 лет) происходит замена молочных зубов на постоянные, наблюдается четкий половой диморфизм физического развития. Имеются различия между мальчиками и девочками как по типу роста и созревания, так и по формированию полоспецифического телосложения. Быстро развиваются сложнейшие координационные движения мелких мышц, благодаря чему возможно письмо. К 9-10 годам почти заканчивается увеличение массы мозга, достигающей к этому времени в среднем 1300 г. В этот период кора головного мозга начинает все больше доминировать над подкорковой областью с ее вегетативными центрами. Улучшается память, повышается интеллект. Обучение в школе дисциплинирует детей, стимулирует их самостоятельность и волевые качества; расширяется круг интересов. Дети начинают жить интересами коллектива. Снижается время, проводимое на воздухе; часто нарушается режим питания, возрастают нагрузки на нервную систему и психику. Старший школьный возраст (с 12 до 17-18 лет) иногда называют отрочеством. Он характеризуется резким изменением функции эндокринных желез. Это период бурного полового созревания у девочек и его начала у юношей. Происходит препубертатный ростовой скачок со свойственной ему некоторой дисгармоничностью, возникновением и развитием черт, характерных для пола. Это самый трудный период психологического развития, формирования воли, сознательности, нравственности. Нередко это достаточно драматический пересмотр всей системы жизненных ценностей, отношения к себе, к родителям, сверстникам и обществу в целом. Здесь и крайние суждения, и крайние поступки, стремление к самоутверждению и конфликтам.

Гигиена труда в радиотехнических войсках.1Назначение, принципы работы и схема устройства РЛС, 2физико-гигиеническая характеристика волн СВЧ и сущность их воздействия на живые структуры, 3характеристика условий труда специалистов, обслуживающих РЛС, 4реакции, обусловленные воздействием СВЧ - поля на организм работающих,5 профилактические мероприятия по предупреждению неблагоприятного воздействия СВЧ на организм.

Радиотехнические войска оснащены самыми разнообразными радиоэлектронными устройствами. Основными из них являются радиолокационные станции (РЛС) и радиостанции (РС). Они предназначены для обнаружения цели и слежения за ними, а также для передачи информации на командные пункты и для управления войсками. Однако они являются источниками излучений и представляют определенную опасность при работе с ними, если не соблюдать соответствующие меры предосторожности.

1.Приемопередающее устройство РЛС

включает передатчик, антенно-волноводное

устройство и приемник.

Передатчик

и приемник размещаются в общем корпусе

— приборе, который называется

приемопередатчиком. В этом же корпусе

размещается антенный переключатель.

Канализация колебаний СВЧ от антенного

переключателя к антенне и обратно

производится с помощью общего

волновода. Функциональная схема

приемопередающего устройства приведена

на рис. 8. а, а соответствующие временные

диаграммы - на рис. 8, б.

Рис.

8. Функциональная схема и временные

диаграммы приемопередающего устройства

РЛС: а — схема; б — временные

диаграммы

Передатчик РЛС вырабатывает

мощные кратковременные импульсы

сверхвысокой частоты, поступающие для

излучения в антенну. Вырабатываются

такие импульсы с помощью специального

генератора СВЧ, управляемого импульсным

модулятором, который срабатывает

при поступлении синхроимпульсов 1 от

синхронизатора. Обычно синхронизатор

размещается в индикаторном устройстве

РЛС, но иногда он может находиться и в

приемопередатчике.

В

приемопередатчиках судовых РЛС

применяются в качестве генераторов

СВЧ специальные устройства — магнетроны,

работающие на фиксированной частоте

в 3- или 10-сантиметровом, а иногда и в

8-миллиметровом диапазонах волн.

Импульсная работа магнетрона осуществляется

при подаче на него высокого напряжения

в течение времени, равного требуемой

длительности излучения импульсов.

В передатчике РЛС длительность СВЧ

импульсов обусловливается длительностью

импульсов модулятора 2, изменение

которой связано с переключателем

шкал дальности ШД в индикаторе РЛС.

В

связи с тем что импульсы передатчика

повторяются через относительно

большие интервалы времени, а их

длительность незначительна, неэкономично

использовать в качестве источника

питания магнетрона обычный источник

постоянного тока (выпрямитель В), рассчитанный

на получение необходимой импульсной

мощности в любой момент времени. Поэтому

в судовых РЛС функции такого источника

возлагают на модулятор, непосредственно

формирующий один раз за период

повторения импульсы постоянного

напряжения необходимой мощности,

используя для этого энергию сравнительно

маломощного источника питания. В

современных РЛС применяются в основном

модуляторы с накопительными

конденсаторами (для работы с более

мощными магнетронами) или магнитные

модуляторы (для магнетронов меньшей

мощности), отличающиеся друг от друга

принципом формирования кратковременных

высоковольтных импульсов и применяющимися

для этого элементами.

Импульсы, выработанные

генератором сверхвысокой частоты

ГСВЧ, по волноводу поступают в блок СВЧ

непосредственно на антенный

переключательАП и ослабленными

до неопасного уровня — на

смеситель СМ2.

Антенный

переключатель обеспечивает подключение

антенны к передатчику для излучения

импульса, а после прекращения излучения

— к приемнику. Переключение происходит

со столь малой задержкой по времени и

таким образом, что при излучении импульса

в приемник не проходит энергия, способная

вызвать его повреждение, а при поступлении

отраженных от объектов импульсов их

энергия не тратится бесполезно в цепях

передатчика. Кроме того, антенный

переключатель предохраняет приемник

и в случае прихода из антенны импульсов,

принятых от соседних РЛС. Все эти процессы

обеспечиваются газоразрядными и

ферритовыми антенными переключателями,

которые представляют собой определенное

соединение газонаполненных разрядников

и специальных волноводных секций.

Волновод,

соединяющий приемопередатчик с

антенной, обеспечивает канализацию

СВЧ колебаний в обоих направлениях с

минимальными потерями. С помощью

вращающегося волноводного перехода

ВП, имеющегося в антенне, обеспечивается

излучение (импульсы 3) и прием

отраженных колебаний

(импульсы 4} последовательно

по всем направлениям горизонта. Вращение

антенного устройства производится

через замедляющий редуктор от

электродвигателя М, включаемого

обычно отдельным выключателем. В антенне,

кроме того, устанавливаются устройства

для передачи углового положения антенны

в индикатор и получения отметки курса

собственного судна на его экране (датчик

ДУО).

Слабые отраженные импульсы

СВЧ из антенны, пройдя через антенный

переключатель, поступают в приемник,

где они преобразуются по частоте,

усиливаются и детектируются. Высокая

чувствительность приемника, способного

принимать кратковременные импульсы,

наиболее просто реализуется при

использовании супергетеродинного

приемника с промежуточной частотой,

равной нескольким десяткам мегагерц

(обычно 60 МГц). На такой частоте при

использовании транзисторов или микросхем

могут быть получены большое усиление

и широкая полоса пропускания приемника.

Поэтому отраженные импульсы СВЧ без

предварительного усиления

непосредственно на входе приемника

преобразуются в импульсы промежуточной

частоты. Необходимый в этом случае

преобразователь частоты, способный

работать на СВЧ, использует гетеродин,

выполненный на клистроне или диоде

Ганна, и диодный кристаллический

смеситель, которые могут работать не

только на сантиметровых, но и миллиметровых

волнах. В смеситель поступают непрерывно

вырабатывающиеся колебания 5 гетеродина Г с

частотой fr и отраженные

импульсы 4 из антенны с частотой

колебаний, равной частоте магнетрона fм. В

результате смешивания двух частот

вырабатываются импульсы 6 промежуточной

разностной частоты fп= =fг—fм, которые

получают необходимое усиление в УПЧ,

а затем подаются на детектор, где

преобразуются в видеоимпульсы

(импульсы 9).

В приемнике обычно

применяется ручная регулировка общего

усиления УПЧ, а также и временная

регулировка усиления ВРУ, позволяющая

уменьшить усиление для ближних объектов.

Схема ВРУ, запускаемая синхроимпульсом

1, обеспечивает импульсом 7 запирание

входных каскадов УПЧ на время излучения

импульса передатчика, а затем постепенно

увеличивает их усиление по мере

прихода отраженных импульсов от все

более удаленных объектов. Регулируя

амплитуду импульсов ВРУ, можно в

значительной степени устранить

помехи от морских волн.

После

детектора ^ Д в приемниках

РЛС по желанию оператора может быть

включена дифференцирующая цепь с малой

постоянной времени МПВ, которая выдает

укороченные импульсы 10, а в

результате — улучшает разрешающую

способность РЛС по расстоянию и уменьшает

влияние помех от дождя и др. Иногда в

УПЧ приемника предусматривается

переключение полосы пропускания.

Применяются

два типа усилителей промежуточной

частоты: с линейной или логарифмической

зависимостью коэффициента усиления от

уровня входного сигнала. Логарифмический

УПЧ обеспечивает более равномерное

усиление слабых и сильных сигналов во

всем диапазоне дальности, а также

повышает помехоустойчивость РЛС.

При

работе РЛС частота магнетрона, а

следовательно, частота принимаемых

отраженных импульсов, а также и

частота гетеродина могут произвольно

меняться. Следовательно, разностная

частота в этом случае будет отличаться

от той частоты, на которую настроены

контуры усилителя промежуточной

частоты, и усиление приемника

снижается. Для устранения этого явления

радиолокационный приемник должен иметь

устройство для автоматической

подстройки частоты АПЧ или ручной

подстройки частоты РПЧ.

Блок АПЧ

следит за изменением промежуточной

частоты, сравнивая ее с частотой настройки

УПЧ, и, воздействуя при наличии разницы

этих частот на гетеродин, изменяет

частоту его колебаний так, чтобы

промежуточная частота оставалась

неизменной. В более простых РЛС может

быть только РПЧ.

Рис.

8. Функциональная схема и временные

диаграммы приемопередающего устройства

РЛС: а — схема; б — временные

диаграммы

Передатчик РЛС вырабатывает

мощные кратковременные импульсы

сверхвысокой частоты, поступающие для

излучения в антенну. Вырабатываются

такие импульсы с помощью специального

генератора СВЧ, управляемого импульсным

модулятором, который срабатывает

при поступлении синхроимпульсов 1 от

синхронизатора. Обычно синхронизатор

размещается в индикаторном устройстве

РЛС, но иногда он может находиться и в

приемопередатчике.

В

приемопередатчиках судовых РЛС

применяются в качестве генераторов

СВЧ специальные устройства — магнетроны,

работающие на фиксированной частоте

в 3- или 10-сантиметровом, а иногда и в

8-миллиметровом диапазонах волн.

Импульсная работа магнетрона осуществляется

при подаче на него высокого напряжения

в течение времени, равного требуемой

длительности излучения импульсов.

В передатчике РЛС длительность СВЧ

импульсов обусловливается длительностью

импульсов модулятора 2, изменение

которой связано с переключателем

шкал дальности ШД в индикаторе РЛС.

В

связи с тем что импульсы передатчика

повторяются через относительно

большие интервалы времени, а их

длительность незначительна, неэкономично

использовать в качестве источника

питания магнетрона обычный источник

постоянного тока (выпрямитель В), рассчитанный

на получение необходимой импульсной

мощности в любой момент времени. Поэтому

в судовых РЛС функции такого источника

возлагают на модулятор, непосредственно

формирующий один раз за период

повторения импульсы постоянного

напряжения необходимой мощности,

используя для этого энергию сравнительно

маломощного источника питания. В

современных РЛС применяются в основном

модуляторы с накопительными

конденсаторами (для работы с более

мощными магнетронами) или магнитные

модуляторы (для магнетронов меньшей

мощности), отличающиеся друг от друга

принципом формирования кратковременных

высоковольтных импульсов и применяющимися

для этого элементами.

Импульсы, выработанные

генератором сверхвысокой частоты

ГСВЧ, по волноводу поступают в блок СВЧ

непосредственно на антенный

переключательАП и ослабленными

до неопасного уровня — на

смеситель СМ2.

Антенный

переключатель обеспечивает подключение

антенны к передатчику для излучения

импульса, а после прекращения излучения

— к приемнику. Переключение происходит

со столь малой задержкой по времени и

таким образом, что при излучении импульса

в приемник не проходит энергия, способная

вызвать его повреждение, а при поступлении

отраженных от объектов импульсов их

энергия не тратится бесполезно в цепях

передатчика. Кроме того, антенный

переключатель предохраняет приемник

и в случае прихода из антенны импульсов,

принятых от соседних РЛС. Все эти процессы

обеспечиваются газоразрядными и

ферритовыми антенными переключателями,

которые представляют собой определенное

соединение газонаполненных разрядников

и специальных волноводных секций.

Волновод,

соединяющий приемопередатчик с

антенной, обеспечивает канализацию

СВЧ колебаний в обоих направлениях с

минимальными потерями. С помощью

вращающегося волноводного перехода

ВП, имеющегося в антенне, обеспечивается

излучение (импульсы 3) и прием

отраженных колебаний

(импульсы 4} последовательно

по всем направлениям горизонта. Вращение

антенного устройства производится

через замедляющий редуктор от

электродвигателя М, включаемого

обычно отдельным выключателем. В антенне,

кроме того, устанавливаются устройства

для передачи углового положения антенны

в индикатор и получения отметки курса

собственного судна на его экране (датчик

ДУО).

Слабые отраженные импульсы

СВЧ из антенны, пройдя через антенный

переключатель, поступают в приемник,

где они преобразуются по частоте,

усиливаются и детектируются. Высокая

чувствительность приемника, способного

принимать кратковременные импульсы,

наиболее просто реализуется при

использовании супергетеродинного

приемника с промежуточной частотой,

равной нескольким десяткам мегагерц

(обычно 60 МГц). На такой частоте при

использовании транзисторов или микросхем

могут быть получены большое усиление

и широкая полоса пропускания приемника.

Поэтому отраженные импульсы СВЧ без

предварительного усиления

непосредственно на входе приемника

преобразуются в импульсы промежуточной

частоты. Необходимый в этом случае

преобразователь частоты, способный

работать на СВЧ, использует гетеродин,

выполненный на клистроне или диоде

Ганна, и диодный кристаллический

смеситель, которые могут работать не

только на сантиметровых, но и миллиметровых

волнах. В смеситель поступают непрерывно

вырабатывающиеся колебания 5 гетеродина Г с

частотой fr и отраженные

импульсы 4 из антенны с частотой

колебаний, равной частоте магнетрона fм. В

результате смешивания двух частот

вырабатываются импульсы 6 промежуточной

разностной частоты fп= =fг—fм, которые

получают необходимое усиление в УПЧ,

а затем подаются на детектор, где

преобразуются в видеоимпульсы

(импульсы 9).

В приемнике обычно

применяется ручная регулировка общего

усиления УПЧ, а также и временная

регулировка усиления ВРУ, позволяющая

уменьшить усиление для ближних объектов.

Схема ВРУ, запускаемая синхроимпульсом

1, обеспечивает импульсом 7 запирание

входных каскадов УПЧ на время излучения

импульса передатчика, а затем постепенно

увеличивает их усиление по мере

прихода отраженных импульсов от все

более удаленных объектов. Регулируя

амплитуду импульсов ВРУ, можно в

значительной степени устранить

помехи от морских волн.

После

детектора ^ Д в приемниках

РЛС по желанию оператора может быть

включена дифференцирующая цепь с малой

постоянной времени МПВ, которая выдает

укороченные импульсы 10, а в

результате — улучшает разрешающую

способность РЛС по расстоянию и уменьшает

влияние помех от дождя и др. Иногда в

УПЧ приемника предусматривается

переключение полосы пропускания.

Применяются

два типа усилителей промежуточной

частоты: с линейной или логарифмической

зависимостью коэффициента усиления от

уровня входного сигнала. Логарифмический

УПЧ обеспечивает более равномерное

усиление слабых и сильных сигналов во

всем диапазоне дальности, а также

повышает помехоустойчивость РЛС.

При

работе РЛС частота магнетрона, а

следовательно, частота принимаемых

отраженных импульсов, а также и

частота гетеродина могут произвольно

меняться. Следовательно, разностная

частота в этом случае будет отличаться

от той частоты, на которую настроены

контуры усилителя промежуточной

частоты, и усиление приемника

снижается. Для устранения этого явления

радиолокационный приемник должен иметь

устройство для автоматической

подстройки частоты АПЧ или ручной

подстройки частоты РПЧ.

Блок АПЧ

следит за изменением промежуточной

частоты, сравнивая ее с частотой настройки

УПЧ, и, воздействуя при наличии разницы

этих частот на гетеродин, изменяет

частоту его колебаний так, чтобы

промежуточная частота оставалась

неизменной. В более простых РЛС может

быть только РПЧ.

2. Сверхвысокочасто́тноеизлуче́ние (СВЧ-излучение) — электромагнитное излучение, включающее в себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиоволн(длина волны от 1 м (частота 300 МГц) до 1 мм — (300 ГГц)). Однако границы между инфракрасным, терагерцовым, СВЧ-излучением и ультравысокочастотными радиоволнами приблизительны и могут определяться по-разному.

СВЧ-излучение большой интенсивности используется для бесконтактного нагрева тел (как в бытовых, так и в промышленных СВЧ-печах для термообработки металлов), основным элементом в которых служит магнетрон, а также для радиолокации.

В диапазоне СВЧ, как правило, измеряют мощность, частоту и полное сопротивление устройств. Важными также являются измерения фазового сдвига, напряженности поля, добротности, ослабления мощности волны, амплитудно-частотного спектра и др. Чтобы определить указанные величины в широких интервалах их изменения, требуется использовать различные методы и радиоизмерительные приборы. Различают прямые и косвенные измерения. Прямые измерения применяют в тех случаях, когда измеряемая величина доступна непосредственному сравнению с мерой или может быть измерена приборами, проградуированными в выбранных единицах. Прямые измерения выполняют либо методом непосредственной оценки, когда измеряемую величину определяют по показаниям проградуированного прибора, либо методом сравнения, когда измеряемую величину определяют сравнением ее с мерой данной величины. Косвенные измерения состоят в замене измерений данной величины другими, связанными с искомой известной зависимостью.

Тело человека по отношению к низкочастотным (<105 Гц) ЭМП обладает свойствами проводника. Под действием внешнего поля в тканях возникает ток проводимости. Основными представителями свободных зарядов служат ионы. Длина ЭМВ низких частот многократно превосходит размеры человеческого тела, вследствие чего весь организм подвергается воздействию таких волн. Однако это действие на разные ткани неодинаково, поскольку они отличаются как по электрическим свойствам, так и по чувствительности к току проводимости. Весьма чувствительна к нему нервная система. Под действием внешнего ЭМП частотой 10 Гц и напряженностью 10 Вм-1 в тканях головного мозга индуцируется поле, которое в 105 раз слабее внешнего.

Поглощение электромагнитной энергии живыми тканями сопровождается повышением их температуры, если поглощаемая мощность превосходит мощность рассеяния тепловой энергии. Последняя определяется теплоотдачей, которая осуществляется с поверхности тела посредством излучения, конвекции, теплопроводности и испарения влаги. Отведение тепловой энергии от глубоких тканей к поверхности тела обеспечивается кровообращением. Механизмы теплоотдачи функционируют в организме непрерывно, поскольку ему свойствен постоянный высокий уровень производства теплоты в ходе обмена веществ. Поэтому заметное повышение температуры живых тканей происходит только в том случае, когда дополнительная тепловая нагрузка (в частности, под действием ЭМП) достигает не менее 70% метаболической теплопродукции (1-3 мВт•г-1).

Действие на организм низкочастотных ЭМП не вызывает заметного нагрева тканей, так как тепловая энергия, поглощаемая при этом тканями, меньше метаболической теплопродукции. Исключение составляют электрические ожоги кожи («метки тока»), возникающие в месте контакта с оголенными проводами, находящимися под высоким напряжением.

Исследованиями ряда авторов подтверждены биологические эффекты излучения и общие неспецифические механизмы влияния ЭМП сверхнизкочастотного диапазона на повышение функциональной активности гипофизарно-надпочечниковой системы, сопровождающиеся у большинства обследованных активацией половой, а в ряде случаев гипофизарно-тиреоидной системы.

В ряде проведенных исследований также была выявлена позитивная связь между низкочастотным электромагнитным излучением и развитием опухолей. Однако эта картина обнаруживается не во всех исследованиях. Наиболее выражен эффект ЭМП в развитии лейкоза у детей и лейкоза и опухолей мозга у взрослых людей, которые на работе облучаются этими полями.

ЭМП низких частот. Индивидуальная защита от ЭМИВлияние радиочастотного диапазона термической интенсивности на продолжительность жизни и развитие новообразований не имеет однозначной направленности. Облучение животных в разных условиях эксперимента приводило к противоположным эффектам. Биологические эффекты влияния электромагнитных полей множественны, до конца не изучены и непредсказуемы. Слишком много еще в этом вопросе «белых пятен» и всевозможных неопределенностей.

Особенно опасны сверхнизкочастотное поля, а также детектированное высоко- и сверхвысокочастотное со сверхнизкочастотной вредной модуляцией поля, высвобождающие активные свободные радикалы. Они действуют на ДНК и РНК как жесткая радиация и могут вызывать крайне негативные отдаленные последствия, вплоть до вырождения генотипа. Обнаружить эти эффекты непосредственно весьма затруднительно.