Б-30

Гигиенические требования к организации работы дошкольных учреждений. Основной принцип планировки зданий детских дошкольных учреждении, набор помещений для детей старшей и младшей возрастных групп, режим дня в дошкольных учреждениях, гигиенические требования к мебели и игрушкам в дошкольных учреждениях, организация питания в дошкольных учреждениях.

Здания дошкольных учреждений должны иметь, как правило, не более 2 этажей. Основным принципом планировки детских дошкольных учреждений является групповая изоляция. Это необходимо в связи с большой восприимчивостью детей к инфекционным заболеваниям. Групповая изоляция заключается в том, что каждая группа имеет полный набор необходимых помещений, объединенных в групповую ячейку с самостоятельным входом для ясельных групп. Допускаются общий вход и одна лестница для двух ясельных групп, размещенных на втором этаже, общий вход в групповые ячейки не более чем на 4 группы детей дошкольного возраста.

Групповая ячейка является основным функционально-планировочным элементом здания и включает раздевальню (приемную), групповую (игральную), спальню, туалетную, буфетную. Состав и площади указанных помещений принимаются, согласно действующим нормам ВСН, в зависимости от вместимости здания, количества групп и мест (табл. 18).

Состав и площади помещений зданий детских яслей-садов, проектируемых для всех климатических районов, за исключена ем IA, 1Б и 1Г климатических подрайонов.

В групповой дети находятся большую часть времени: в ней проводятся занятия, организуются игры. В этом же помещении дети принимают пищу.

Для ручного труда в новых проектах выделяется специальная комната площадью не менее 50 м2. В ней одновременно разными видами труда может заниматься вся группа.

Для проведения занятий по физическому воспитанию, пению, организаций праздников в составе помещений яслей-садов на 140 мест и более предусматривается зал для музыкальных и гимнастических занятий площадью 75—100 м2. Вблизи залов в яслях-садах, проектируемых в IA, 1Б и 1Г климатических подрайонах, размещают фотарий.

В практике строительства дошкольных учреждений большое распространение получили плавательные бассейны с ванной размером 3X7 м и переменной глубиной от 0,4 до 0,8 м.

К медицинским помещениям относятся медицинская комната, процедурный кабинет, изолятор, включающий приемную,

палату, туалетную, помещение для приготовления дезинфицирующих средств. Медицинская комната должна быть смежной с одной из палат изолятора, причем между ними устраивают стеклянную перегородку. Выход из изолятора должен быть самостоятельным, совмещение его с входами в групповые ячейки недопустимо.

В состав административно-хозяйственных помещений входят кабинет заведующего; холл, в котором обычно организуются встречи с родителями и групповые собрания. Для персонала предусматриваются гардеробная, душевая, уборные.

Состав и площади помещений пищеблока зависят от вместимости детского учреждения и специфики снабжения продуктами — сырьем или полуфабрикатами. Наиболее распространены пищеблоки, рассчитанные на приготовление пищи из сырья. В их состав входят: кухня с раздаточной (15—30 м2), заготовочный цех (6—14 м), моечная кухонной посуды (4—6 м2), кладовая

для сухих продуктов (6—11 м2), кладовая для овощей (4—8 м2), загрузочная (4—б м2), охлаждаемая камера.

Пищеблок должен размещаться на 1-м этаже и иметь отдельный вход с улицы. Для предупреждения проникновения в помещение детских групп загрязненного воздуха и тепловыделений окна кухни не должны располагаться под окнами групповых, игровых и спален.

Постирочная состоит из стиральной (12—18 м2) и гладильной (10—12 м2). Важным гигиеническим требованием является соблюдение правильной поточности белья, исключающая встречу грязного и Чистого. В случае полного обслуживания фабрикой-прачечной выделяется помещение (4—6 м2) для сортировки грязного белья с отдельным выходом.

Основными компонентами режима являются: обязательные организованные занятия, игры, прогулки, прием пищи, сон, проведение гигиенических процедур. Структура режима, последовательность и чередование отдельных компонентов одинаковы для всех возрастных групп. Отличия состоят в их продолжительности. Например, с возрастом сокращается количество часов, отводимых для сна и тех режимных элементов, в проведении которых с возрастом увеличивается доля самостоятельного труда детей (прием пищи, подготовка к занятиям и прогулкам и др.). Вместе с тем увеличивается время, отводимое для проведения организованных занятий.

Режим дня в детском саду дифференцируется по группам. В объединенных дошкольных учреждениях (ясли-сад) к ясельному возрасту относят детей до 2 лет, всех остальных включают в дошкольные группы. В режиме дня для детей младших групп (2—3 и. 3—4 года) больше времени должно отводиться на ночной и дневной сон (соответственно 12 'Д и 2— 2 '/г ч), на прием пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков, которыми они уже начинают овладевать. Пребывание на воздухе (прогулки) должно быть не менее 3—4 ч в день, летом желательно в течение всего дня (в том числе сон на свежем воздухе). Организованное занятие (рисование, развитие речи, лепка) предусматривается раз в день продолжительностью 10—15 мин.

Режим дня для детей 4—5 лет отличается от режима в младших группах тем, что больше времени отводится для проведения организованных занятий (15—20 мин) и несколько усложняется характер этих занятий.

В режиме дня детей старшей и подготовительной групп для сна отводится 11 /г ч (10 ч — ночной сон, 1 '/г ч — дневной). Занятия приобретают характер обучения и проводятся ежедневно: для первых групп — два занятия продолжительностью 25—30 и 15—20 мин; для вторых — не менее трех занятий продолжительностью по 25—30 мин. Во всех группах в середине занятий следует проводить физкультминутки длительностью 1 '/2—2 мин. Продолжительность перерывов между занятиями должна быть 10—12 мин. Во время перерывов следует проводить подвижные игры умеренной интенсивности. Во всех группах домашние задания не задаются.

Дети с удовольствием и интересом выполняют различные поручения по труду, но он их утомляет. Поэтому продолжительность труда не должна превышать в старшей и подготовительной группах 20— 25 мин. Работа, связанная е интенсивной деятельностью (вскапывание грядок, прополка, поливка растений, расчистка дорожек от снега и т. п.), должна продолжаться в средней группе не более 10 мин, в старшей — 15 мин.

Многообразная деятельность приводит к снижению функционального состояния всех систем организма — к утомлению. Для восстановления работоспособности необходим длительный и полный отдых — ночной и дневной, так как дети в состоянии непрерывного бодрствования могут находиться не более 5 '/г— 6 ч. Более продолжительное бодрствование — чрезмерная нагрузка для нервной системы детей. Достаточно продолжительный сон является надежным средством профилактики невротических, состояний у детей. Обязательное условие для нормального сна — строгое соблюдение режима, т. е. определенных часов отхода ко сну, что формирует у детей рефлекс на время, они быстрее засыпают. Кроме того, необходимо соблюдение ряда гигиенических требований, а именно: тихие и спокойные игры перед сном; проведение гигиенических процедур; наличие опрятной и удобной постели, одежды; доступ свежего воздуха, так как во время сна потребление кислорода увеличивается; оптимальная температура воздуха в помещений для сна (19° С для средней полосы), а еще лучше организация сна (особенно дневного) на свежем воздухе (открытые веранды) и др.

Набор мебели для яслей и детских садов обусловлен спецификой учебно-воспитательного процесса и включает предметы различного функционального назначения.

В дошкольных учреждениях спальни оборудуются в группах детей до 3 лет кроватями с переменной высотой ложа и четырехсторонним ограждением; в группах детей старше 3 лет — детскими кроватями размером 140X60 см. Кровати должны быть расставлены так, чтобы не затруднять подход к ним. Минимальное расстояние между кроватями должно быть 0,5 м.

В игральных и групповых помещениях примерно 1/з площади занята мебелью. Поэтому наиболее удобно оборудование, которое легко трансформируется в зависимости от происходящих в нем функциональных процессов. Согласно нормам ВСН, для зданий дошкольных учреждений следует, как правило, предусматривать встроенную мебель: в групповых — ленточные столы под окнами и шкафы для пособий художественной и методической литературы; в спальнях— встроенные откидные или выкатные кровати и шкафы для постельного белья; в раздевальнях — шкафы для одежды детей.

В игральных и групповых помещениях должны быть установлены столы и стулья по числу детей в группах: во 2-й группе раннего возраста и 1-й младшей группе, во 2-й младшей и средней группах — столы четырехместные и (дополнительно) двухместные трапециевидные; в старшей и подготовительной группах — двухместные столы с изменяющимся наклоном крышки.

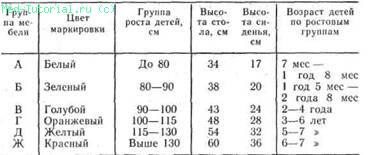

Размеры столов и стульев должны соответствовать требованиям ГОСТа 19301.1,2—73 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры», согласно которому для детей раннего и дошкольного возраста рекомендуется 6 групп мебели (табл. 23).

При размещении столов во время занятий необходимо учитывать гигиенические требования к освещенности рабочей поверхности столов. Четырехместные столы устанавливают не более чем в 2 ряда, двухместные — в 3 ряда. Расстояние от светонесущей стены должно быть 1 м, -между рядами столов — не менее 0,5 м.

В учебно-воспитательном процессе широко используется настенная доска размером 0,75X1,5 м. Для обеспечения хороших условий видения доску размещают так, чтобы свет падал слева, расстояние от первых столов до доски было 2,5—3 м; высота подвеса настенной доски от пола должна быть 0,7—0,8 м.

Для просмотра телевизионных передач в дошкольных учреждениях следует использовать телевизоры с размером экрана по диагонали 59—69 см. Телевизор устанавливают на высоту 1 —1,3 м, расстояние от экрана до зрителей должно быть от 4 до 6 м.

Гигиенические требования, предъявляемые к игрушкам, касаются материалов, из которых они изготовляются, конструкции и отдельных характеристик игр и игрушек, а также производства и реализации игрушек.

Действующим санитарным законодательством регламентируются сырье и материалы, разрешенные для изготовления игрушек. Для производства игрушек (игр) используются полимерные материалы (полистирол, полиэтилен, полипропилен, ПХВ, дакрил, сэвилен, винилискожа, фторлон и др.), полимерные пленки (поливинилхлоридная, полиэтиленовая, полиэтиленполиамидная, целлофан и др.), резина, каучук, а также лаки, краски, эмали, другие материалы, включенные в «Перечень сырья и материалов, разрешенных для изготовления игрушек» или получившие гигиеническую оценку и подтвержденные соответствующим заключением.

Детали музыкальных духовых игрушек, предназначенные для соприкосновения с губами детей, и погремушки должны изготавливаться из легко дезинфицирующихся материалов, не впитывающих влагу.

Игрушки, используемые детьми, должны соответствовать гигиеническим требованиям по органолептическим, санитарно-химических, физико-гигиенических, радиологических, микробиологических, токсикологических показателей, стойкости защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота, влажной обработке.

На поверхности игрушки не допускаются заусеницы, трещины, сколы. Нефункциональные острые кромки и углы деталей должны быть притуплены или скрыты. Детали игрушек для детей до 3 лет, изготовленные из металла, дерева или других жестких материалов, должны быть закреплены в игрушки таким образом, чтобы они не могли быть отсоединены или разорваны.

Набивные материалы не должны содержать твердых или острых инородных тел (металлическая стружка, гвозди, деревянные щепы, осколки стекла, пластика и др.). Элементы набивки, которые по размеру меньше или равны 3 мм, должны содержаться во внутреннем чехле.

Наполнители для погремушек должны иметь диаметр не менее 5 мм.

Сборно-разборные конструкции игрушек для детей до 3 лет (пирамиды, наборы колец, шариков на стержне и др.) не должны иметь деталей диаметром менее 32 мм.

Наконечники снарядов металлических игрушек типа «Ружье», «Пистолет», «Лук» и др. должны быть защищены посредством мягкой резины или присоски, диаметр которых должен быть не менее 20 мм.

Игрушки, имитирующие холодное оружие (шпага, нож и др.) не должны иметь острых концов и режущих кромок.

Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях не должна превышать 1 балла в игрушках, предназначенных для детей до 1 года, 2 баллов - для детей старше 1 года. Интенсивность запаха в 1 балл (очень слабый) обычно не замечается, но обнаруживается опытным специалистом (дегустатором). Слабый запах в 2 балла, как правило, обнаруживается неопытным дегустатором, если на это обратить его внимание.

Внешний вид игрушки не должен изменяться после мытья игрушки водой при температуре 37 °С с нейтральным мылом без механической обработки в течение 3 мин.

Уровень звука, издаваемый игрушкой, предназначенной для игры в помещении (за исключением музыкальных игрушек, духовых и ударных инструментов), не должен превышать 60-70 дБА (в зависимости от возраста детей, для которых игрушка предназначена), а уровень звука, издаваемый игрушкой, предназначенной для игры на открытом воздухе, не более 75 дБА. Уровень звука игрушки, издающий импульсный шум в качестве игрового момента (одиночный выстрел), должен быть не более 95 дБА.

Уровни электромагнитных полей и локальной вибрации, излучаемых игрушками, специально не нормируются и должны соответствовать допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях.

Уровень радиации оценивается только в игрушках, изготовленных из природных материалов или включающих природный материал, по общепринятым в радиационной гигиене методам и нормативам.

Микробиологическая безопасность, а также кожно-раздражающее действие игрушек оценивается в соответствии с гигиеническими требованиями к производству и безопасности парфюмерно-косметической продукции.

Профилактике травматизма и охране здоровья детей содействует требование к прочности крепления отдельных деталей игрушек (нос, звуковое устройство и др.). Все эти детали не должны отрываться при усилии в 10 кг. Усилий ребенка для этого должно быть недостаточно.

Режим питания детей дошкольного возраста в зависимости от времени пребывания в ДОУ

(извлечение из СанПиН 2.4.1.124903)

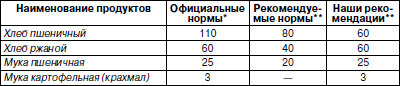

НОРМЫ ПРОДУКТОВОГО НАБОРА (г) для детей 3–7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ

66.Гигиеническая характеристика продуктов – источников минеральных веществ.

Физиологическое значение минеральных

элементов в основном определяется их участием: 1) в пластических

процессах и построении тканей организма, особенно костной ткани, где

фосфор и кальций являются основными структурными компонентами:

2) в поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме; 3) в поддержании

нормального солевого состава крови и участия в структуре

форменных ее элементов; 4) в нормализации водно-солевого обмена.

Роль минеральных элементов значительно шире их биологического действия

и их участие распространяется на все системы организма и биохимические

процессы, протекающие в них.

Классификация минеральных элементов

Изучение минерального состава пищевых продуктов показало, что

одни из них характеризуются преобладанием в своем составе минеральных

элементов, обусловливающих в организме электроположительные свойства

(катионы), другие — преимущественно электроотрицательные (анионы).

В связи с этим пищевые продукты, богатые катионами, могут характеризоваться

щелочной ориентацией, а пищевые продукты, богатые анионами,

— кислотной ориентацией. Учитывая важность поддержания в организме

кислотно-щелочного равновесия и возможное влияние на него кислотных

и щелочных веществ пищи, представляется целесообразным

разделить минеральные элементы пищевых продуктов на вещества щелочного

и кислотного действия. В самостоятельную группу биомикроэлементов

целесообразно выделить минеральные элементы, встречающиеся

в пищевых продуктах в небольших количествах, проявляющих в организме

высокую биологическую активность. Таким образом, условно можно

руководствоваться ориентировочной классификацией минеральных элементов,

представленной в табл. 24.

Минеральные элементы щелочного действия (катионы)

К минеральным элементам щелочного действия относятся

кальций, магний, натрий и калий. Этими элементами богаты молоко и

молочные продукты, овощи, фрукты, картофель, которые могут рассматриваться

как продукты щелочной ориентации.

Кальций

Биологическая роль

кальция весьма многообразна. Основное

его физиологическое значение—'

пластическое. Кальций является

основным структурным компонентом

в формировании опорных

тканей и оссификации костей.

В костях скелета сосредоточено

99% Общего его количества в организме.

Кальций является постоянной

составной частью крови. Он участвует

в процессе свертывания крови.

Действие тромбокиназы в превращении протромбина в тромбин проявляется

только в присутствии ионов кальция. Кальций входит в состав

клеточных структур; он присутствует в составе ядра и клеточных соков,

играя важную роль в функции клетки. Кальций относится к трудноусвояемым

веществам. Усвояемость кальция зависит в значительной степени

от сопутствующих ему веществ в составе пищи. На усвояемость кальция

оказывает отрицательное влияние избыток фосфора и магния. В этих случаях

ограничивается образование усвояемых форм кальция, а образующиеся

неусвояемые формы выводятся из организма. Оптимальное усвоение

кальция происходит при отношении Са: Р как 1:1,5 и отношении Са: Mg

как 1 :0,7. На усвояемость кальция оказывает влияние и калий, избыток

которого ухудшает его всасывание. Некоторые кислоты (инозитфосфорная,

щавелевая) образуют с кальцием прочные нерастворимые соединения,

которые не усваиваются организмом. Поэтому кальций хлеба, крупы

и других злаковых продуктов, содержащих значительное количество ино-

зитфосфорной кислоты, плохо усваивается. В равной мере не усваивается

кальций щавеля и шпината. Отрицательное влияние на усвояемость кальция

оказывает избыток или недостаток жира в суточном пищевом

рационе.

Содержание кальция, фосфора и магния и их количественные соотношения

в основных пищевых продуктах приведены в табл. 25.

Лучшим источником кальция в питании человека являются молоко и

молочные продукты. Пол-литра молока или 100 г сыра обеспечивают удовлетворение

суточной потребности в кальции. Потребность взрослого человека

в кальции составляет 300 мг на 1000 ккал или 800 мг в сутки. Дети

и кормящие матери нуждаются в повышенном обеспечении кальцием —

1,5—2 г в сутки.

Магний

Физиологическое значение и биологическая роль магния изучены

недостаточно, однако хорошо известна его роль в передаче нервного

возбуждения и нормализации возбудимости нервной системы. Магний

обладает антиспастическими и сосудорасширяющими свойствами, а также

свойствами стимулировать перистальтику кишечника и повышать желче-

выделение. Имеются данные о снижении уровня холестерина при «магниевой

» диете. Установлено, что при недостатке магния в стенках артерий,

сердца и мышцах отмечается увеличение содержания кальция. При

недостатке магния в почках развиваются дегенеративные изменения с

нефротическими явлениями.__

Калий

Значение калия в жизнедеятельности организма заключается

прежде всего в его способности усиливать выведение жидкости из организма.

«Калиевые» диеты могут использоваться в случаях необходимости

повышения диуреза и усиления выведения натрия. Калий играет важную

роль в процессе внутриклеточного обмена. Он участвует в ферментативных

процессах и в превращении фосфопировиноградной кислоты в пиро-

виноградную. Важное значение имеет калий в образовании буферных

систем (бикарбонатной, фосфатной и др.)» предотвращающих сдвиги

реакции среды и обеспечивающих ее постоянство. Ионы калия играют

большую роль в образовании ацетилхолина и принимают активное участие

в процессах проведения нервного возбуждения к мышцам.

Калий хорошо представлен в пищевых продуктах как растительного,

так и животного происхождения. Особенно много калия в некоторых

растительных продуктах, которые могут рассматриваться как «калиевые»

концентраты. К ним относятся прежде вего сухие фрукты: курага (абрикосы

без косточек)—1717 мг%, урюк (абрикосы с косточками) —

890 мг%, изюм — 774 мг°/о, чернослив — 648 мг%. К калиевым концентратам

относятся бобовые продукты: горох —906 мг%, фасоль—1061 мг°/о

е особенно соя. В соевой обезжиренной муке содержание калия дости-

гает такого же уровня, как в кураге, и составляет 1796 мг%. Высоким

содержанием калия отличается картофель — 426 мг%, за счет которого

в основном и удовлетворяется потребность в калии. Большое количество

калия содержится в зерновых продуктах. Содержание калия в них достигает

200-300 мг%.

Пищевые продукты животного происхождения также могут служить

некоторым источником калия. Содержание калия в мясе 241 мг%, в молоке

—127 мг%, в рыбе — 162 мг%. Обычные смешанные пищевые рационы

обеспечивают поступление калия в количестве, удовлетворяющем потребность

организма. Потребность взрослых людей в калии составляет

1000 мг на 1000 ккал или 2—3 г в сутки.

Натрий

Биологическое действие натрия многообразно. Он играет

важную роль в процессах внутриклеточного и межтканевого обменов. Соли

натрия присутствуют преимущественно во внеклеточных жидкостях —

лимфе и сыворотке крови. Исключительно важная роль принадлежит соединениям

натрия (бикарбонатам и фосфатам) в образовании буферной

системы, обеспечивающей кислотно-щелочное равновесие. Соли натрия

имеют большое значение в создании постоянства осмотического давления

протоплазмы и биологических жидкостей организма. Постоянство содержания

натрия в организме поддерживается деятельностью выделительной

регуляции, благодаря которой при недостаточном поступлении натрия

с пищей резко сокращается его выделение и наоборот.

Натрий принимает активное участие в водном обмене: ионы натрия

вызывают набухание коллоидов тканей и таким образом способствуют

задержке в организме связанной воды.

Природное содержание натрия в пищевых продуктах незначительно*

и основное поступление его в организм производится за счет хлористого

натрия, добавляемого в произвольных количествах в пищу.

Потребность в натрии взрослых людей определена в количестве 1500 мг

на 1000 ккал или 4—6 г в сутки, что соответствует 10—15 г хлористого

натрия.

Минеральные элементы кислотного действия (анионы)

К минеральным элементам кислотного действия относятся

фосфор, сера и хлор. Эти элементы в значительном количестве представлены

в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах, а также

в зерновых продуктах: хлебе, крупе, хлебобулочных и макаронных изделиях.

'

Фосфор

Фосфору принадлежит ведущая роль в функции центральной

нервной системы. Обмен фосфорных соединений тесно связан с обменом

веществ и, в частности, с обменом жиров и белков. Фосфор играет важную

роль в функции и обменных процессах, протекающих в мышцах, в том

числе в сердечной мышце. Соединения фосфора являются самыми распространенными

в организме компонентами, активно включающимися во все

стороны обменных процессов.

При усиленной физической нагрузке, хтак же как и при недостаточном

поступлении белка с пищей, резко увеличивается потребность организма

в фосфоре.

Содержание органических соединений фосфора в крови может изменяться

в значительных пределах, в то время как количество неорганического

фосфора в крови довольно стабильно и составляет 2,5—3,5 мг%.

Многие соединения фосфора с белком, с щирными и другими кислотами

образуют комплексные соединения, отличающиеся высокой биологической

активностью. К ним относятся нуклеопротеиды клеточных ядер,

фосфопротеиды (казеин), фосфатиды (лецитин) и др.

Усвояемость фосфора связана с усвоением кальция, содержанием

белка в пищевом рационе и многими другими сопутствующими факторами.

Некоторые соединения фосфора трудно всасываются. Это прежде всего

фитиновая кислота, которая в виде фитиновых соединений содержится

в злаках.

Содержание фосфора в пищевых продуктах приведено в табл. 25, из которой

видно, что наибольшее его количество находится в молочных продуктах,

особенно сырах (до 600 мг%), а также в яйцах и яичных продуктах

(в желтке 470 мг%, в яичном порошке 786 мг%). Высоким

содержанием фосфора отличаются и некоторые растительные продукты,

наример бобовые (фасоль —504 мг%, горох —369 мг%). Содержайие

фосфора в хлебных продуктах также высокое. Мясо, рыба, икра, крабы

являются хорошим источником фосфора.

Потребность взрослого человека в фосфоре определена в количестве