Б-36

43.Профилактика внутрибольничных инфекций:

Понятие внутрибольничной инфекции:

«Внутрибольничная инфекция» (ВБИ), по определению Всемирной Организации Здравоохранения, – это любое клинически выраженное заболевание микробного происхождения, поражающее больного в результате госпитализации или посещения лечебного учреждения с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в больнице.

Синоним этого понятия – нозокомиальная инфекция, т. е. приобретенная больным в лечебном учреждении.

Классификация ВБИ:

Классификация ВБИ

1. В зависимости от путей и факторов передачи ВБИ классифицируют:

Воздушно-капельные (аэрозольные)

Вводно-алиментарные

Контактно-бытовые

Контактно-инструментальные

Постинъекционные

Постоперационные

Послеродовые

Посттрансфузионные

Постэндоскопические

Посттрансплантационные

Постдиализные

Постгемосорбционные

Посттравматические инфекции

Другие формы.

2. От характера и длительности течения:

Острые

Подострые

Хронические.

3. По степени тяжести:

Тяжелые

Среднетяжелые

Легкие формы клинического течения.

В зависимости от степени распространения инфекции: генерализованные, локализованные

Источники ВБИ:Источниками ВБИ являются больные и бактерионосители из числа больных и персонала ЛПУ, среди которых наибольшую опасность представляет медицинский персонал, относящийся к группе длительных носителей и больных стертыми формами заболеваний, а также длительно находящиеся в стационаре больные, которые нередко становятся носителями устойчивых внутрибольничных штаммов. Роль посетителей стационаров, как источников ВБИ, большинством исследователей признается крайне незначительной.

Причины ВБИ: Рост частоты ВБИ порожден комплексом причин, основными

из которых являются:

1. Создание крупных многопрофильных больниц со своеобразной экологией, которую определяют: многочисленность контингента больных и постоянно общающегося с ними медицинского персонала, постоянно общающегося с больными; замкнутость внутрибольничной среды, в которой циркулирует ряд штаммов условно-патогенных микроорганизмов, т. н. свободноживущих.

2. Активизация естественных механизмов передачи возбудителей инфекционных заболеваний, особенно воздушнокапельного и контактно-бытового, в условиях тесного общения больных и персонала в лечебных учреждениях.

3. Наличие искусственного (артифициального) механизма передачи возбудителей инфекций, связанного с инвазивными вмешательствами, лечебными и диагностическими процедурами, использованием медицинской аппаратуры.

4. Наличие постоянного большого массива источников возбудителей инфекций:

- пациентов, поступающих в стационар с нераспознанными инфекциями;

- лиц, у которых ВБИ наслаиваются на основное заболевание в стационаре;

- медицинского персонала – носителей и больных стертыми формами инфекции.

5. Широкое, не всегда оправданное, применение антибиотиков и химиопрепаратов в лечебных и профилактических целях,способствующее формированию лекарственной устойчивости микроорганизмов.

6. Формирование среди многих микроорганизмов (золотистого и эпидермального стафилококков, синегнойной палочки, протея, клебсиелл, энтеробактера и др.) внутригоспитальных штаммов, характеризующихся множественной лекарственной устойчивостью, высокой резистентностью к неблагоприятным факторамокружающей среды (ультрафиолетовому облучению, высушиванию, действию дезинфицирующих препаратов).

7. Увеличение численности контингента риска – пациентов, которые раньше считались обреченными, а в настоящее время выхаживаемых и излечиваемых благодаря достижениям современной медицины.

8. Возрастание доли очень тяжелых больных, с иммунодефицитными состояниями, у которых неспецифическая резистентность организма резко снижена – пожилой контингент, недоношенные новорожденные, дети раннего возраста.

9. Широкое использование для диагностики и лечения сложной техники,нуждающейся в особых методах стерилизации. Применение инструментальных лечебных и диагностических методик нередко приводит к травмированию слизистых оболочек и

кожных покровов, формированию «входных ворот» для возбудителей инфекции.

10. Низкий уровень санитарной грамотности медицинского персонала и пациентов, нарушение правил асептики, антисептики, личной гигиены и дезинфекционного режима.

11. Недостаточное материальное обеспечение лечебно-профилактических учреждений.

12. Низкий методический уровень проводимых в лечебно-профилактических учреждениях микробиологических исследований.

Документы (приказы, инструкции), регламентирующие организацию мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций:

1.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

2.СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»

3.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования по обращению с медицинскими отходами»

4.СП 3.1.2313-08 «Требования к обезвреживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения»

5.СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

6. Приказ МЗ СО №254 от 03.09.1991 «О развитии дезинфекционного дела в стране»

7.МУ по дезинфекции, предстерилизационной чистке и стерилизации изделий медицинского назначения, МЗ РФ 30.12.1998г.

8. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»

9.МУ № 15/6-5 от 28.02.1991г. «Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов»

10.Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

11. Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011г. №51 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»

12.МУ 1996г. «Регистрация и учет внутрибольничных инфекционных заболеваний в ЛПУ»

13.Методическое пособие Министерства здравоохранения и социального развития 2009г. «Технологии выполнения простых медицинских услуг»

14.МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории»

15.СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»

16. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»

17.СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»

18.МР МЗ СЩ 2012г. «Алгоритм действий медицинских работников по профилактике профессионального инфицирования ВИЧ-инфекцией, гемоконтактными гепатитами В и С»

19. Приказ МЗ СО № 63-П от 01.02.2006г. «Об организации мероприятий по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией медработников ЛПУ при исполнении служебных обязанностей»

20. СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»

21.МУ 3.5.1937-04 «Очистка дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним»

22. МУ № 28.6.15 от 30.04.1986г. «Организация и проведение комплекса санитарно-противоэпидемиолгических мероприятий в асептических отделениях и палатах.»

23.СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»

24.Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе спедикулезом»

25. Технический регламент о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезаменяющих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии.

26. ОСТ 91500.02.0001-2003 «Отделение диализа. Общие требования по безопасности»

27. СанПиН 2.1.2.2610-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных»

28 МР 1998г. «Организация стирки белья в ЛПУ»

29. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер»

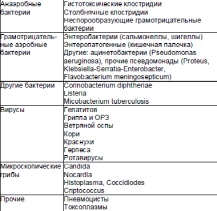

Возбудители ВБИ:

Профилактика ВБИ: неспецифическая профилактика ВБИ:

Включает четыре группы мероприятий:

архитектурно-планировочные;

санитарно-технические;

санитарно-противоэпидемические;

дезинфекционно-стерилизационные.

Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на предупреждение распространения возбудителей путем дистанцирования или т. н. «черно-белого» разделения планировоч ных зон стационаров. Принцип дистанцирования реализуется функциональным зонированием как стационара в целом, так и его подразделений с выделением той или иной степени изоляции друг от друга зон различной степени чистоты. По этой причине инфекционные, акушерские, детские стационары и отделе-ния должны размещаться в отдельных зданиях. Существуют соответствующие требования по функциональному зонированию таких отделений и подразделений стационаров, как операционный блок, инфекционное, детское, родильное отделения, блоки для лечения больных с иммунодефицитами, ожогами и т. д

Санитарно-противоэпидемические мероприятия включают поддержание должного санитарного состояния и соблюдение противоэпидемического режима в помещениях стационара, контроль за правильностью их выполнения; выявление носителей возбудителей инфекции среди персонала (при приеме на работу, при проведении периодических профилактических осмотров и по эпидемическим показаниям), их санация, а также выявление больных и носителей среди пациентов при поступлении в стационар и во время их пребывания в отделении.Важное значение для профилактики ВБИ имеет контроль за бактериальной обсемененностью внутрибольничной среды –

воздуха и рабочих поверхностей особо чистых и чистых помещений, материалов, приборов, инструментов.

Одним из аспектов санитарно-противоэпидемических мероприятий является систематическое проведение санитарно-просветительной работы среди персонала (инструктаж по правилам приема больных, заполнения палат, уборки помещений, применения дезинфицирующих средств, использования бактерицидных ламп, соблюдения правил обработки рук и личной гигиены и т.д.) и пациентов.

Санитарно-технические мероприятия включают рациональное устройство вентиляции. Организация рационального воздухообмена и вентиляции здания имеет большое значение в профилактике ВБИ. Поддержание оптимального воздушного баланса по притоку и вытяжке с учетом режима чистоты помещений, кондиционирование параметров микроклимата, подготовка и очистка воздуха, подаваемого в операционные и другие, приравненные к ним помещения лечебных корпусов, использование ламинарных установок для создания стерильных зон являются важными составляющими в комплексе эффективных мер профилактики внутрибольничных инфекций.

Кроме того, эпидемиологическое благополучие в стационаре возможно лишь при бесперебойной работе водопроводной и канализационной систем, системы тепло-, холодо- и энергоснабжения, освещения, надлежащем состоянии строительных конструкций.

Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия направлены на уничтожение возбудителей ВБИ во внутрибольничной среде.

Дезинфекция – это уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на поверхностях (пол, стены, ручки дверей, выключатели, подоконники и т.д.), на жесткой мебели,поверхностях аппаратов, приборов, оборудования, в воздухе помещений, на посуде, белье, изделиях медицинского назначения и предметах ухода за больными, санитарно-техническом оборудовании, в выделениях больных, биологических жидкостях, а также на поверхности операционного поля и руках персонала.

Стерилизация – это уничтожение всех видов микроорганиз-

мов, в том числе спор, на изделиях и в изделиях медицинского

назначения.

Специфическая профилактика:

Специфическая профилактика или иммунизация направлена на повышение устойчивости организма пациентов и персонала к внутрибольничным инфекциям, ее разделяют на плановую и экстренную.

Плановую профилактику или вакцинацию (активную иммунизацию) начинают проводить с периода новорожденности – в родильном доме здоровому новорожденному делают прививки против туберкулеза и гепатита В, затем, по достижении определенного возраста, ребенка вакцинируют в детской поликлинике от полиомиелита, коклюша, дифтерии, кори и других инфекций, согласно прививочному календарю. Таким путем вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет против

этих заболеваний.

Экстренная профилактика включает мероприятия, направленные на предотвращение развития заболевания у людей в случае их заражения. Ее целью является создание невосприимчивости организма в течение инкубационного периода болезни.

В зависимости от характера применяемых средств экстреннуюпрофилактику подразделяют на специфическую (пассивную иммунизацию) и общую. Для пассивной иммунизации применяют препараты направленного действия, содержащие готовые антитела или бактериофаги. Для общей экстренной профилактики ВБИ используют антибиотики широкого спектра действия.

Гигиеническая экспертиза воды и продуктов питания в военных условиях.1Ситуации, в которых необходимо проведение гигиенической экспертизы,2 перечислить этапы экспертизы, охарактеризовать содержание первого этапа, используя табельные средства и возможные варианты заключения, 3правила отбора проб, 4содержание лабораторных исследований и табельные средства, используемые при этом, 5возможный вариант заключения по результатам экспертизы, выбор методов и способов обработки воды и продуктов и их обоснование.