|

Специальность: Бытовая радиоэлектронная аппаратура |

Дисциплина: Основы телевидения |

Лекция №1

|

Тема: |

Основные принципы телевидения |

|

Цель: |

Ознакомиться с основными характеристиками светового излучения и зрительной системы человека. Рассмотреть принципы формирования телевизионного изображения. |

|

Вопросы: |

|

|

Литература: |

[ ] стр. |

Вопрос 1.

Характеристики светового излучения. К основным характеристикам светового излучения относят: световой поток, силу света, освещенность, яркость.

Световой поток F

– это мощность светового электромагнитного

излучения, оцениваемая по воздействию

на глаз человека.

Единицей светового потока является

люмен (лм). Между мощностью электромагнитного

излучения P,

измеряемого в ваттах

(Вт), и световым потоком F(лм)

установлена следующая связь на частоте

![]() нм

[2]:

нм

[2]:

![]()

Распределение светового потока в пространстве, окружающем источник света, характеризуется силой света.

Сила света I – световой поток в пределах единицы телесного угла. Измеряется в канделах (кд). Кандела – световой поток в один (лм) в пределах телесного угла в один стереорадиан. (Телесный угол в один стереорадиан – это часть пространства, заключенная внутри замкнутой конической поверхности, вершина которой находится в центре шара, а основание вырезает из поверхности шара фигуру площадью R2, где R – радиус шара.)

Распределение светового потока по освещаемой поверхности характеризуется освещенностью.

Освещенность Е – световой поток, падающий на единицу площади освещаемой поверхности. Измеряется в люксах (лк). Люкс – световой поток в один (лм), падающий на площадь 1м2.

Характеристикой светящейся поверхности является яркость.

Яркость L – сила света, излучаемая единицей площади светящейся поверхности в направлении, перпендикулярном этой излучающей площадке. Измеряется в кд/м2. Яркость в 1кд/м2 создается площадкой в 1м2, излучающей световой поток, сила света которого раина одному кд. Если поверхность наклонена к направлению излучения, то полагают, что световой поток создается как бы площадкой, расположенной на плоскости, перпендикулярной направлению излучения, площадь которой равна проекции реальной излучающей площадки на эту плоскость.

Основные параметры зрительной системы человека. Восприятие светового излучения осуществляется зрительной системой человека. Зрительная система состоит из органа зрения – глаза, нервной системы и зрительного центра коры головного мозга.

Устройство зрительной системы человека

Рисунок 1.1 Устройство

глаза

Глазное яблоко человека, как показано

на рисунке 1.1 представляет собой

стекловидное тело 1, заключенное в

непрозрачную сравнительно твердую

оболочку — склеру 2, которая в

передней части переходит в прозрачную

роговицу 3. За роговицей расположена

радужная оболочка 4 с отверстием в

центре (зрачком), а за ней — хрусталик

5. Диаметр зрачка, который играет роль

диафрагмы, изменяется от 2 до 8 мм.

Пространство между роговицей и хрусталиком

заполнено жидкостью. Все это вместе

образует оптическую систему глаза, при

помощи которой изображение проецируется

на внутреннюю поверхность склеры,

покрытую светочувствительной оболочкой

6, называемую сетчаткой или

ретиной. Сетчатка содержит два вида

светочувствительных рецепторов

колбочки и палочки (![]() колбочек и

колбочек и

![]() палочек), а также несколько слоев нервных

клеток, с ними связанных. Колбочки

образуют аппарат дневного зрения и

работают при освещенностях больше 0,01

лк. Палочки образуют аппарат сумеречного

зрения, обладают значительно более

высокой чувствительностью и способны

отличить белую поверхность от черной

при освещенности около 0,000001 лк. Зато

аппарат дневного зрения обладает более

высокой разрешающей способностью и

умеет различать цвета.

палочек), а также несколько слоев нервных

клеток, с ними связанных. Колбочки

образуют аппарат дневного зрения и

работают при освещенностях больше 0,01

лк. Палочки образуют аппарат сумеречного

зрения, обладают значительно более

высокой чувствительностью и способны

отличить белую поверхность от черной

при освещенности около 0,000001 лк. Зато

аппарат дневного зрения обладает более

высокой разрешающей способностью и

умеет различать цвета.

Под влиянием мышечного воздействия на хрусталик, в результате которого изменяется его кривизна, осуществляется наводка на резкость — аккомодация. При максимальном расслаблении аккомодационных мышц преломляющая сила хрусталика минимальна — глаз сфокусирован на бесконечность. Адаптация, т. е. приспособление к различным освещенностям, производится благодаря изменению диаметра зрачка, выполняющего роль диафрагмы в оптической системе глаза, и переключению аппаратов дневного и сумеречного зрения.

Светочувствительные элементы на сетчатке

распределены неравномерно. Наибольшая

плотность распределения колбочек

наблюдается в области желтого пятна

7 и в его центральном углублении — фовеа

8. Угловой размер фовеа около одного

градуса, число колбочек в нем — примерно

4000, а плотность их распределения — 180

тыс. на мм2. Желтое пятно определяет

область ясного видения. Оно имеет

овальную форму, удлиненную в горизонтальном

направлении. Его угловые размеры примерно

6° на 8°. При рассматривании изображений

глаз рефлекторно совмещает проекцию

наиболее интересного (информативного)

для наблюдателя участок изображения с

фовеа. Поэтому зрительная ось 9

глаза, проходящая от фовеа через центр

хрусталика к объекту наблюдения,

отклонена примерно на 5° от оптической

оси 10, совпадающей с осью симметрии

оптической системы глаза. Следует

заметить, что расстояние между центром

хрусталика и плоскостью фовеа (плоскостью

проекции изображения) не зависит от

расстояния до наблюдаемого объекта.

Поэтому концентрация зрения на объектах,

удаленных от наблюдателя на различное

расстояние, достигается за счет изменения

кривизны хрусталика глаза. При этом

изменяется такая важная характеристика

оптической системы глаз, как фокусное

расстояние глаз

![]() .

Если обозначить

.

Если обозначить

![]() расстояние от

наблюдаемого объекта до центра хрусталика,

а

расстояние от

наблюдаемого объекта до центра хрусталика,

а

![]() расстояние от

центра хрусталика до плоскости фовеа,

то фокусное расстояние глаз может быть

вычислено по формуле

расстояние от

центра хрусталика до плоскости фовеа,

то фокусное расстояние глаз может быть

вычислено по формуле

![]() .

.

Функция сетчатки заключается не только в восприятии изображения, но и в предварительной обработке зрительных сигналов перед их поступлением в зрительный нерв 11. Эта обработка происходит в результате передачи сигнала от одного слоя нервных клеток к другому. Последний слой, непосредственно связанный со зрительным нервом, состоит из так называемых ганглиозных клеток. Каждая ганглиозная клетка соединена с волокном зрительного нерва. В области фовеа на одну колбочку приходится одна ганглиозная клетка, а в области периферийного зрения одна ганглиозная клетка обслуживает рецептивное поле, состоящее из большого числа светочувствительных элементов. Информация от светочувствительных клеток стекается к зрительному нерву, в области которого располагается слепое пятно.

О механизмах восприятия и анализа окружающих человека объектов с помощью зрения известно пока еще очень мало. Возможно, дальнейшие исследования в этой области приведут человечество к новой концепции телевидения. На сегодняшний день основные параметры телевизионных систем выбираются исходя из предельных характеристик человеческого зрения. В этом смысле важное значение имеют оценки способности человека посредством зрения воспринимать взаимное расположение объектов в пространстве, различать изменения яркости окружающих предметов, ощущать цвет, а также различать мелкие детали объектов наблюдения.

Наблюдаемые человеком предметы окружающего мира могут рассматриваться как поверхностные источники светового излучения, определенным образом расположенные в пространстве. Воспринимаемое человеком изображение представляет собой сумму некогерентных колебаний в видимом диапазоне длин волн, каждое из которых характеризуется амплитудой, длиной волны и направлением распространения. Фаза в условиях некогерентного излучения не может являться источником информации об объекте. Объекты окружающего мира взаимодействуют друг с другом, поэтому информационные параметры непрерывно изменяются во времени. Способность адекватно воспринимать эти изменения окружающего мира определяется инерционными характеристиками зрения.

Зрительная система может быть описана целым рядом параметров, характеризующих восприятие изображения человеком. К этим параметрам можно отнести: световую чувствительность глаза; спектральную чувствительность глаза; пространственный угол ясного зрения; разрешающую способность зрительной системы; критическую частоту мельканий источника света; относительный разностный порог раздражения; диапазон яркостей, воспринимаемых глазом; минимальное время распознавания образа объекта. Перечисленные параметры определяются следующим образом.

Световая чувствительность

глаза v

– величина,

обратная яркости светового пятна,

которая обнаруживается глазом на черном

фоне. Световая

чувствительность глаза зависит от длины

волны светового электромагнитного

колебания. Диапазон длин волн

электромагнитных колебаний, которые

воспринимаются человеком как световое

излучение, составляет 380 –

760 нм. Внутри этого

диапазона воздействие электромагнитного

излучения на глаз неодинаково и

характеризуется кривой

видности. Кривая

видности –

это нормированная зависимость

чувствительности глаза от длины волны

электромагнитного излучения

![]() (рис. 1.2). Максимум кривой видности

соответствует длине волны 555 нм

(жёлто-зеленый цвет).

(рис. 1.2). Максимум кривой видности

соответствует длине волны 555 нм

(жёлто-зеленый цвет).

Спектральная чувствительность глаза - зависимость чувствительности глаза от длины волны электромагнитного излучения.

Пространственный угол

ясного зрения –

значение углового размера области

пространства, из которого в глаз поступает

основная зрительная информация.

Размеры угла ясного зрения в горизонтальной

плоскости составляют

![]() = 16°, а в вертикальной –

= 16°, а в вертикальной –

![]() =

12°. (В целом поле зрения человека

достаточно велико и составляет порядка

120° в вертикальной и горизонтальной

плоскостях.)

=

12°. (В целом поле зрения человека

достаточно велико и составляет порядка

120° в вертикальной и горизонтальной

плоскостях.)

Разрешающая способность зрительной системы (острота зрения) – наименьшее угловое расстояние между двумя рядом расположенными светящимися точками, при котором наблюдатель видит эти точки раздельно.

Рис. 1.2- Кривая видности

Для среднестатистического

наблюдателя разрешающая способность

глаза составляет

![]() .

.

Зрение человека инерционно. Это, в частности, проявляется в том, что при прекращении действия светового потока зрительная система ещё какое-то время продолжает «видеть» источник, кажущаяся яркость которого быстро убывает. В силу инерционных свойств зрения периодическая последовательность световых импульсов может восприниматься как непрерывное излучение. Наименьшая частота повторения импульсных возбуждений глаза, при которой человек перестает замечать импульсный характер светового излучения и воспринимает его как непрерывное, называется критической частотой мельканий (fKР). Критическая частота мельканий яркости источника зависит от средней яркости поля наблюдения, размеров мелькающего участка и т. д. Для яркостей ТВ – экранов fКР = 48 Гц.

Для распознавания образа объекта, увиденного человеком на экране (узнавания его), человеку требуется время. Минимальное время распознавания образа объекта составляет 4–10 с.

Важнейшей характеристикой зрения является восприятие яркости изображения. На практике приходится различать отдельные детали яркостью (L) на некотором фоне (L0). При

этом глаз замечает изменение

яркости

![]() ,

если величина отношения

,

если величина отношения

![]() /

/![]() превышает определенную

величину.

превышает определенную

величину.

Относительным разностным

порогом раздражения

называется минимальная величина

![]() /

/![]() ,

которая может быть зафиксирована глазом.

Эта величина в общем

случае зависит от яркости фона. Однако

для яркостей изображения

на ТВ – экране (от десятых долей до 102

кд/м2)

ее можно считать постоянной и равной

0,05.

,

которая может быть зафиксирована глазом.

Эта величина в общем

случае зависит от яркости фона. Однако

для яркостей изображения

на ТВ – экране (от десятых долей до 102

кд/м2)

ее можно считать постоянной и равной

0,05.

Диапазон яркостей, воспринимаемый человеческим глазом, чрезвычайно широк и составляет от 10-5 кд/м2 до 104 кд/м2.

Вопрос №2

Принципы телевидения.

В основе телевидения лежат два принципа:

1) разбиение плоского изображения на экране датчика ТВ–сигнала на элементы (пространственная дискретизация), называемые пикселями;

2) последовательная во времени передача яркости и цвета каждого из элементов (пикселов) изображения по каналу связи (развертка изображения).

Обобщенная схема ТВ–системы. ТВ–система предназначена для передачи изображения объектов на расстояние в реальном или измененном масштабах времени.

Телевизионная система (ТВС) представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих процесс передачи, приема и воспроизведения зрительной информации. В зависимости от назначения ТВС, объем и устройство входящих в нее средств могут быть различными. И тем не менее, все системы телевидения можно характеризовать общими для них свойствами.

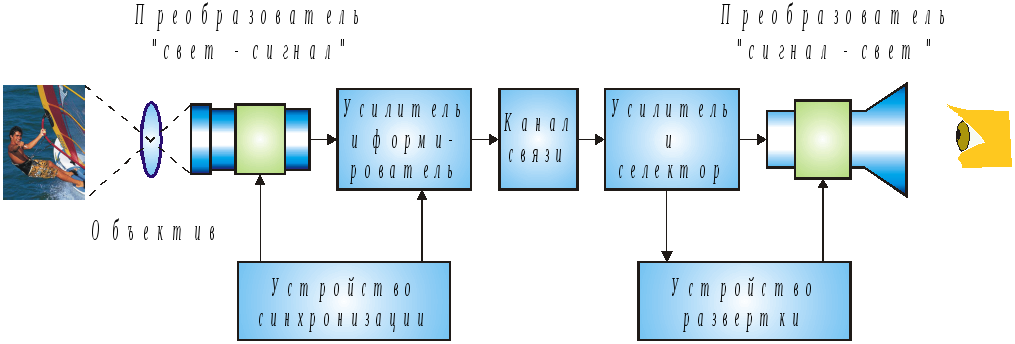

Рисунок. 1.3 Обобщенная

функциональная схема телевизионной

системы

Представим характерные для любой ТВС устройства и их взаимосвязь в виде обобщенной функциональной схемы (рисунок 1.3).

Передаваемое изображение с помощью объектива проецируется на светочувствительный слой передающей телевизионной трубки (преобразователь «свет-сигнал»). Подвижный электронный луч передающей телевизионной трубки позволяет осуществить поэлементное преобразование лучистой энергии в электрический временной сигнал изображения, называемый видеосигналом. Мгновенные значения видеосигнала пропорциональны значениям интенсивности излучения развертываемого в данный момент изображения. Управление движением электронного луча от элемента к элементу вдоль строки и от строки к строке, т.е. по законам строчной и кадровой разверток, происходит под действием импульсных сигналов, вырабатываемых устройством синхронизации.

В устройстве усиления и формирования видеосигнал передающей трубки усиливается и преобразуется в так называемый полный телевизионный сигнал. Последний образуется путем дополнением видеосигнала гасящими импульсами и импульсами синхронизации, вырабатываемыми устройством синхронизации. Гасящие импульсы предназначены для гашения луча телевизионных трубок во время его обратного хода, т.е. в перерывах между развертками строк и кадров. Импульсы синхронизации (синхросигналы) обеспечивают развертку приемного преобразователя синхронно и синфазно с разверткой передающего. Далее полный телевизионный сигнал (ПТВС) поступает в канал связи.

Роль канала связи могут выполнять кабельная, радиорелейная, волноводная, световодная, лазерная, спутниковая и другие линии связи, удовлетворяющие требованиям неискаженной передачи. В процессе передачи по каналу связи сигнал может подвергаться различного рода преобразованиям, но на выходе канала он должен вновь восстанавливаться в исходный и только после этого поступать на усилитель-селектор телевизионного приемника.

Усилитель повышает амплитуду видеосигнала до уровня, необходимого для нормального управления преобразователем «сигнал-свет». В селекторе из полного видеосигнала выделяются импульсы, необходимые для синхронизации устройств строчной и кадровой разверток этого же преобразователя. При этом в последнем осуществляется поэлементный синтез переданного изображения. Синхронная развертка обеспечивает геометрическое подобие синтезируемого изображения передаваемому, а соответствие яркости каждого элемента мгновенным значениям видеосигнала обеспечивает подобие распределению яркостей в поле изображения. В результате на приемном экране воспроизводится полное изображение передаваемого объекта.

Таким образом, современное телевидение предполагает последовательное выполнение следующих операций:

-

поэлементное преобразование яркости отдельных участков передаваемого изображения в электрические сигналы на передающей стороне;

-

передача и прием электрических сигналов по каналам связи;

-

преобразование электрических сигналов в видимое изображение на приемной стороне.

Пространственная дискретизация изображения. Оптическое изображение на экранах преобразователей ТВ–системы (датчика и электронно-оптического устройства) может быть представлено в виде множества элементов разложения изображения (пикселов), яркость и цвет которых можно считать постоянными в пределах границ элементов.

Размеры элементов изображения выбираются из следующих соображений. Чем меньше размеры элементов (а значит, больше этих элементов в изображении), тем точнее соответствует дискретное изображение объекту наблюдения. Однако увеличение числа элементов разложения не должно превышать некоторого значения Nmax. Это обусловлено тем, что за пределами этой величины улучшения качества воспринимаемого человеком изображения не происходит, в связи с ограниченностью разрешающей способности зрительной системы, а сложность ТВ системы существенно возрастает.

Оценка величины Nmax может быть сделана из следующих рассуждений. Полагая, что ТВ-экран должен соответствовать углу ясного зрения, количество элементов разложения по вертикали NВ составит (рис. 1.3)

![]() (1.1)

(1.1)

где

![]() –

угол ясного зрения в вертикальной

плоскости,

–

угол ясного зрения в вертикальной

плоскости,

![]() –

разрешающая способность зрительной

системы.

–

разрешающая способность зрительной

системы.

Аналогично количество элементов разложения по горизонтали NГ

![]() (1.2)

(1.2)

где

![]() –

угол ясного зрения в горизонтальной

плоскости.

–

угол ясного зрения в горизонтальной

плоскости.

Общее количество элементов изображения

![]() (1.3)

(1.3)

Развертка изображения. Разверткой изображения называется процесс поочередной передачи во времени информации о яркости и цвете элементов разложения изображения. Развертка осуществляется с помощью развертывающего элемента (РЭ).

Рис. 1.4- К определению элементов разложения

РЭ может быть электронный луч, лазерный луч, отверстие в диафрагме и т. п. При перемещении РЭ относительно элементов разложения изображения на выходе преобразователя свет-сигнал формируется электрический сигнал (видеосигнал). Мгновенное значение сигнала пропорционально яркости элемента изображения, на который в данный момент времени направлен развертывающий элемент.

В приемнике ТВ-системы осуществляется поочередное воспроизведение информации о яркости и цвете элементов передаваемого изображения на экране преобразователя сигнал–свет. На вход преобразователя подается электрический сигнал, а на экране преобразователя этот сигнал с помощью развертывающего элемента преобразуется в световое изображение.

Тип разверток на приемной и передающей сторонах ТВ–системы должен быть одинаков, развертки должны быть синхронными и синфазными (т. е. необходимо выполнить равенство частот разверток и времени их начала на приемной и передающей сторонах (равенства фаз)).

Развертка может осуществляться по различным законам. В технике используют: спиральную, радиальную, линейно-строчную и другие типы разверток (рис. 1.5).

При спиральной развертке траектория движения РЭ представляет собой спираль (рис. 1.5, а). Как только РЭ достигает края экрана, он быстро возвращается в его центр и процесс повторяется вновь. При радиальной развертке РЭ передвигается от центра экрана по радиусу, который вращается с малой угловой скоростью (рис. 1.5, б). По достижении края экрана РЭ быстро сдвигается в центр.

При линейно–строчной развертке развертывающий элемент перемещается от одного края экрана (например левого) к другому с постоянной горизонтальной скоростью и одновременно с этим смещается сверху вниз с гораздо меньшей вертикальной постоянной скоростью. Такое перемещение называется прямым ходом строчной развертки. Достигнув правого края экрана, развертывающий элемент быстро возвращается к левому краю (обратный ход строчной развертки). С нижнего края экрана РЭ возвращается на верхний край (обратный ход кадровой развертки, рис. 1.4, в).

Рис. 1.5-Траектории движения развертывающего элемента при различных типах развертки:

а – спиральная; б – радиальная; в – линейно–строчная

В телевидении наибольшее распространение получила линейно–строчная развертка. При такой развертке след, образуемый на поверхности экрана электронно-оптического преобразователя при перемещении РЭ от левого края экрана к правому, называется строкой [3].

Совокупность видимых строк на экране называется растром. Полный цикл обхода всего экрана РЭ называется кадром.

Время, за которое РЭ совершает обход всего экрана и возвращается в исходное положение, называется периодом кадровой развертки.

Время, за которое РЭ проходит строку и возвращается к левому краю экрана, называется периодом строчной развертки.

Время, затрачиваемое на прямой ход развертки по строке, называется длительностью активной части строки.

Параметры развертки. К параметрам линейно-строчной развертки относят: формат кадра, число строк, частоту кадров, частоту строк.

Формат кадра k

– отношение

горизонтального размера растра (в)

к вертикальному (h),

![]() (рис. 1.3). Размеры растра

должны соответствовать углу ясного

зрения, поэтому

(рис. 1.3). Размеры растра

должны соответствовать углу ясного

зрения, поэтому

![]() (1.4)

(1.4)

Число строк (z)

ТВ-изображения. При

качественном ТВ–изображении

число строк должно быть равно числу

элементов разложения изображения по

вертикали (рис. 1.4), т. е.

![]() .

.

Следует отметить, что для наблюдателя

прямой зависимости между четкостью и

числом строк нет. Человеческий глаз

способен различить детали изображения,

которые имеют угловые размеры, превышающие

величину

![]() .

Поэтому для оптимального расстояния

наблюдения

.

Поэтому для оптимального расстояния

наблюдения

![]() угловой размер экрана по вертикали

составляет

угловой размер экрана по вертикали

составляет

![]() ,

а изображение должно содержать

,

а изображение должно содержать

![]() строк для того, чтобы передать все самые

мелкие детали изображения, которые

способен воспринимать наблюдатель.

строк для того, чтобы передать все самые

мелкие детали изображения, которые

способен воспринимать наблюдатель.

Исследования проведенные советскими

учеными Я.А. Рыфтиным и О.Е. Лурье еще в

1932 году показали, что относительная

четкость

![]() растет с числом строк изображения

растет с числом строк изображения

![]() по логарифмическому закону (рис. 1.6).

по логарифмическому закону (рис. 1.6).

Рисунок 1.6 Зависимость

относительной оценки визуальной

четкости от числа срок разложения

В России согласно ГОСТ 7845-72 число строк

разложения изображения равно 625. Это

значение соответствует

![]() и не требует значительного усложнения

аппаратуры. Кроме того, в мире существуют

525-, 405- и 700- строчные стандарты, которые,

в частности, приняты в США, Великобритании

и Франции соответственно.

и не требует значительного усложнения

аппаратуры. Кроме того, в мире существуют

525-, 405- и 700- строчные стандарты, которые,

в частности, приняты в США, Великобритании

и Франции соответственно.

Частота кадров FK. Этот параметр развертки зависит от ее вида. Линейно-строчные развертки бывают двух видов: построчная (прогрессивная) и чересстрочная.

Построчная (прогрессивная)

развертка.

Развертка, при которой все строки растра

разворачиваются последовательно одна

за другой, начиная с первой строки,

называется построчной.

Частота кадров при

такой развертке выбирается, исходя из

условия отсутствия мерцания яркости

изображения, т.е. FK

>fКР.

Известно, что для

яркости телевизионных экранов

![]() Гц.

Стандартом принято FK

= 50 Гц. Выбор такого значения обусловлен

частотой электрического тока промышленной

сети, что позволяет упростить систему

синхронизации и фильтрацию сетевых

помех.

Гц.

Стандартом принято FK

= 50 Гц. Выбор такого значения обусловлен

частотой электрического тока промышленной

сети, что позволяет упростить систему

синхронизации и фильтрацию сетевых

помех.

Такой выбор частоты кадров

приводит к следующим особенностям

построчной развертки.

Во-первых, возникает избыточность

количества кадров при воспроизведении

изображения движущихся объектов. Дело

в том, что в силу инерционности зрения

эффект плавного перемещения предмета

в пространстве может быть достигнут,

если передавать 16...24 отдельных его

мгновенных положений (фаз) в одну секунду.

Каждая фаза может быть передана одним

кадром. Следовательно, для воспроизведения

движения объектов достаточно передавать

24 кадра в секунду. Во-вторых, для передачи

сигнала изображения требуется сравнительно

большая полоса частоты. Забегая вперед,

скажем, что полоса частот, требуемая

для передачи сигнала изображения

![]() ,

может быть оценена из выражения

,

может быть оценена из выражения

![]() (1.5)

(1.5)

где

![]() — время развертки одного элемента

изображения; Р –

коэффициент Кэлла,

равный 0,75.

— время развертки одного элемента

изображения; Р –

коэффициент Кэлла,

равный 0,75.

В свою очередь,

![]() (1.6)

(1.6)

где ТК – время развертки одного кадра; N – общее количество элементов изображения. (Временами обратного хода по кадру и строкам в первом приближении пренебрегаем.)

Учитывая выражения (1.3), (1.5), (1.6), а также то, что ТК = 1/50с, имеем

![]() (1.7)

(1.7)

Уменьшить полосу частот, отводимую для передачи сигнала изображения, и устранить избыточность числа кадров удается путем применения чересстрочной развертки, широко применяемой в вещательном ТВ.

Чересстрочная развертка. Сущность этой развертки заключается в том, что полный кадр передается и воспроизводится в два этапа (поля). В первом поле развертывают нечетные строки растра, во втором – четные (рис. 1.7). Таким образом, число строк в каждом поле оказывается в два раза меньше по сравнению с числом строк в кадре. Поскольку общее количество строк в кадре принято z = 625, то в каждом поле число строк оказывается равным 312,5. Время развертки каждого поля делают равным ТП = 1/50 с. Поэтому полный цикл обхода всего экрана (период кадра) составит ТК = 2ТП = 1/25 с, тем самым устраняется избыточность кадров при воспроизведении движения объектов.

Рис 1.7- Траектория движения луча при чересстрочной развертке: ( ) – первое поле; ( ) – второе поле; 1, 2, 3, 4, ... – номера строк растра на экране (обратный ход по строкам на рисунке не покапан)

С другой стороны, поскольку

за время ТП

= 1/50с РЭ при чересстрочной

развертке пробегает вдвое меньшее число

строк, чем при построчной развертке,

время развертывания одного элемента

изображения оказывается вдвое

большим. Тогда, как следует из выражения

(1.5), полоса частот, требуемая для передачи

изображения, уменьшается в два раза

по сравнению с построчной разверткой.

Для отечественного стандарта

ТВ–вещания

принята следующая ширина спектра сигнала

![]() =

6 МГц.

=

6 МГц.

Частота строк. Период строки при чересстрочной развертке может быть вычислен по выражению

![]() (1.8)

(1.8)

где

![]() с – период повторения полей;

с – период повторения полей;

![]() = 312,5 –

число строк в одном

поле.

= 312,5 –

число строк в одном

поле.

Тогда в соответствии с (1.8)

частота строк при чересстрочной

развертке составит FС

= 1/![]() = 15625

Гц.

= 15625

Гц.