-

Федеральное агентство по образованию

Тверской государственный технический университет

Кафедра инженерной графики

Проекционное черчение

Учебно-методическая разработка для задания №2 по инженерной графике для технологических специальностей

Тверь2006

УДК 744 (075.8)

ББК 30.11.я7

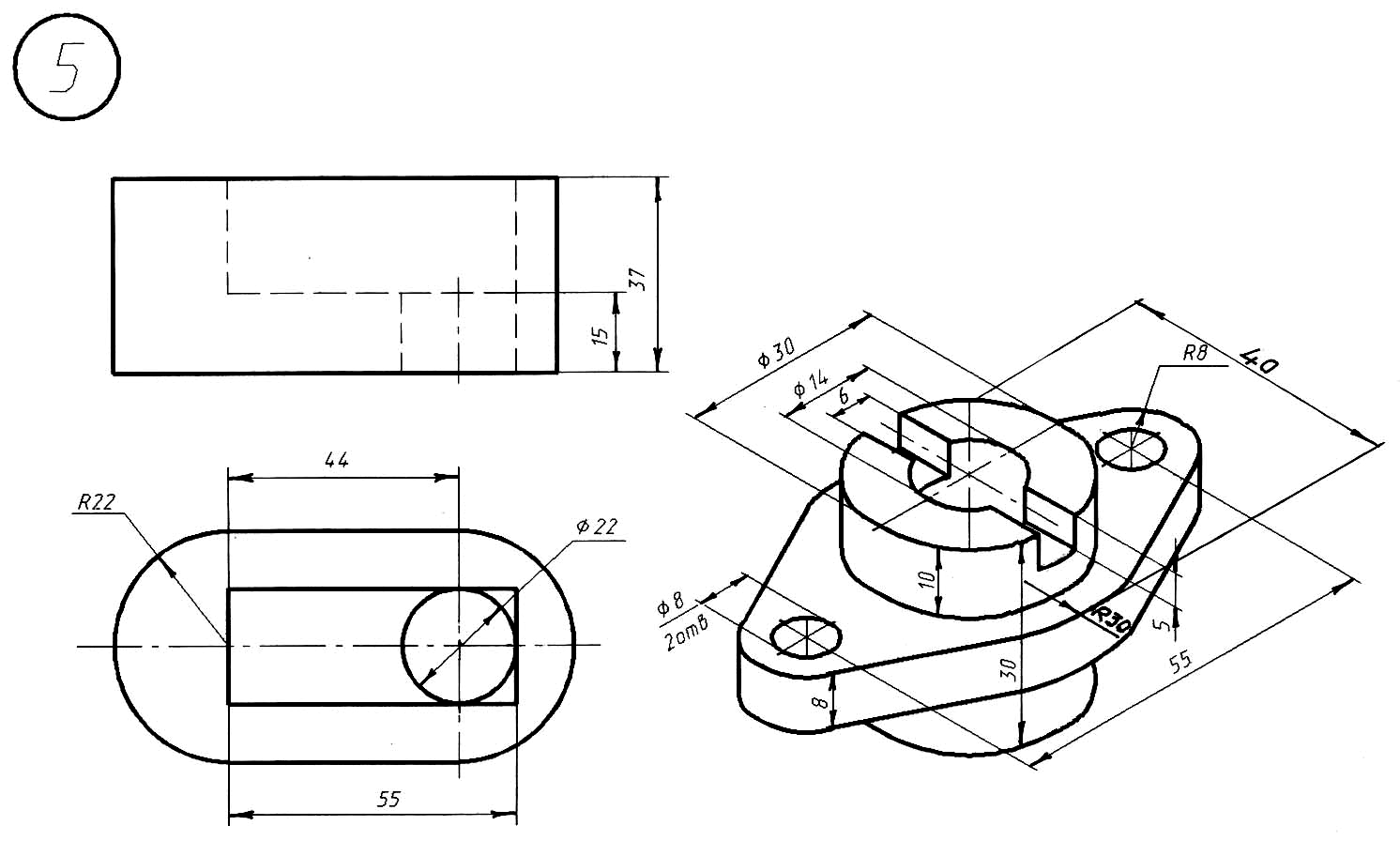

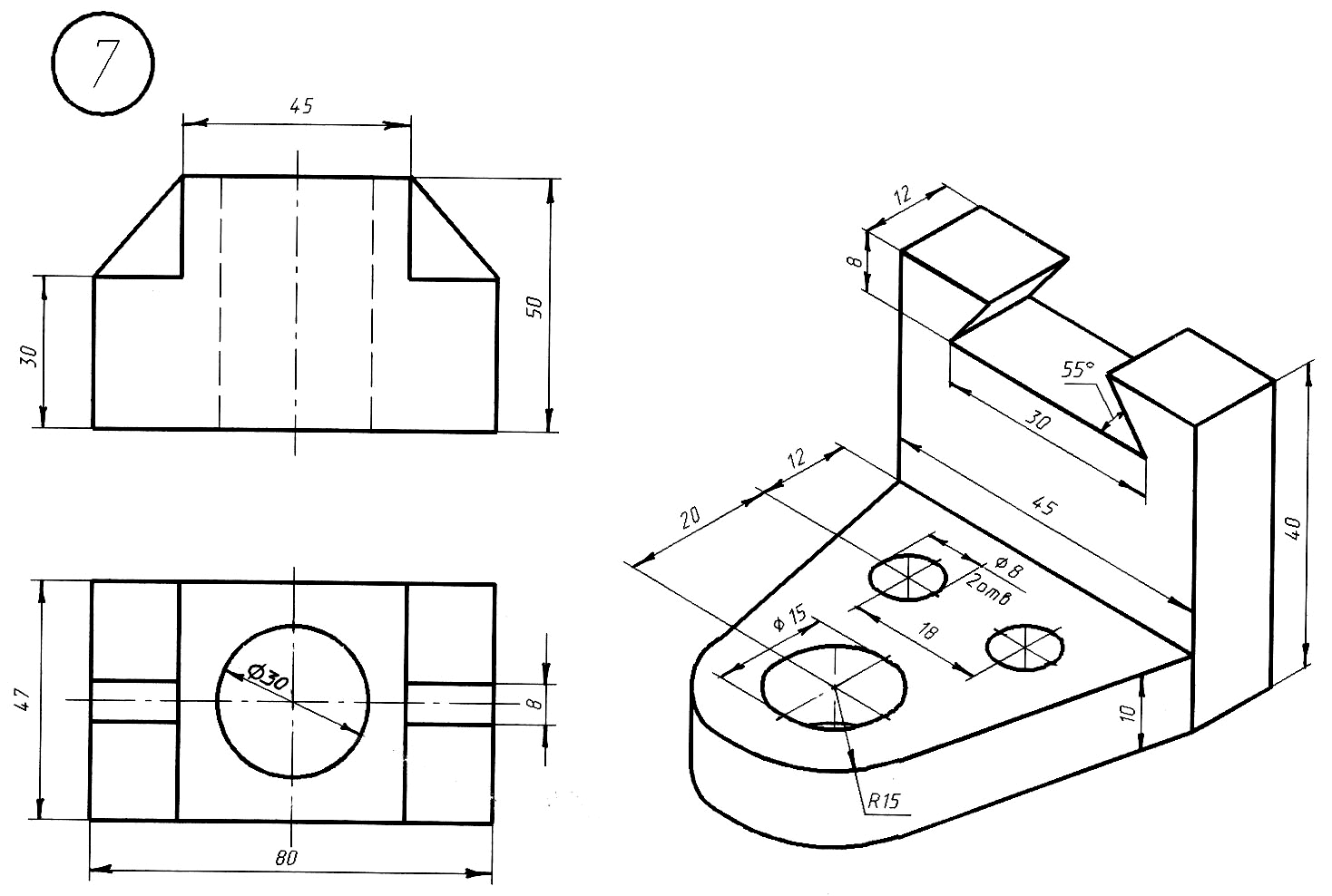

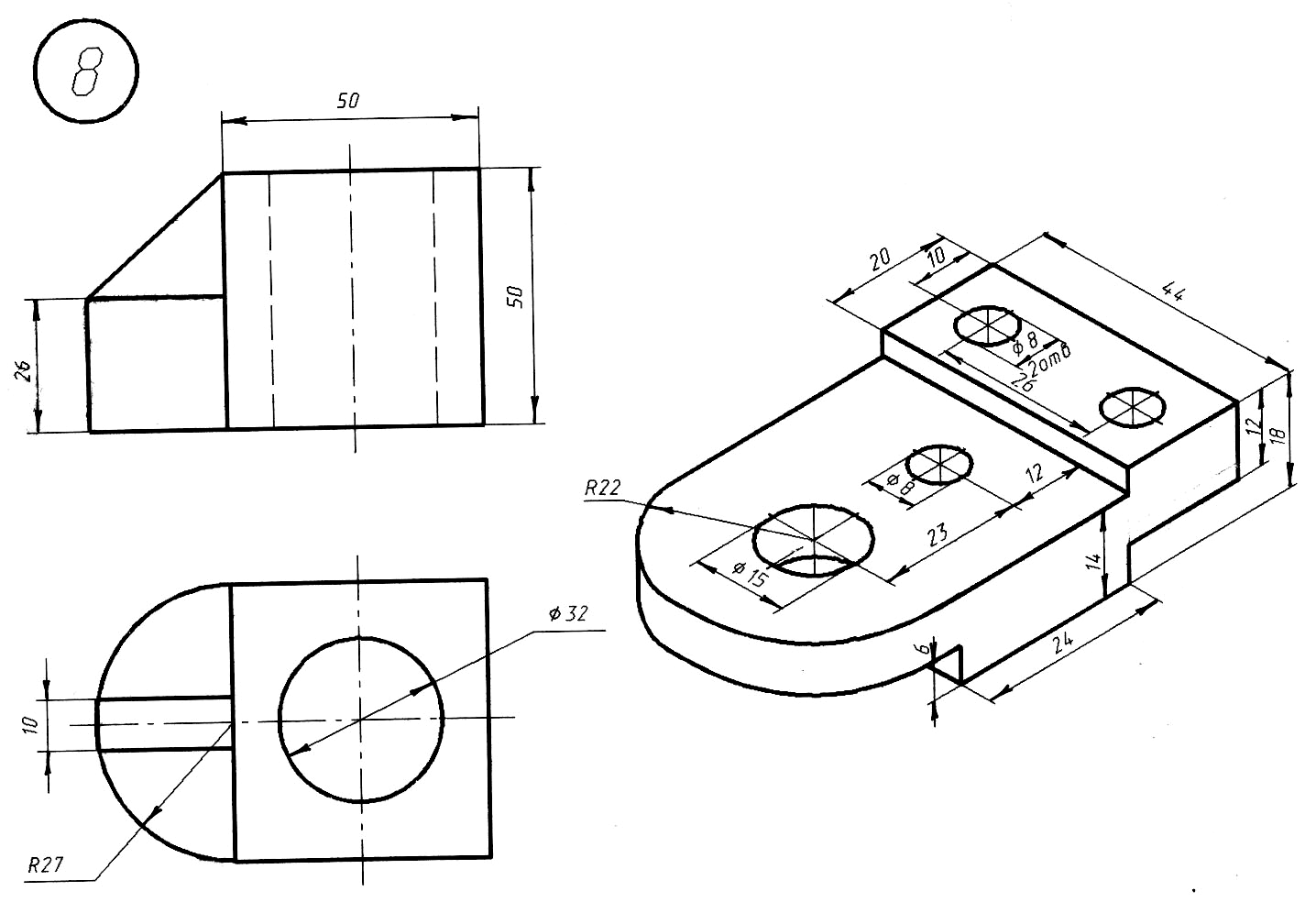

Предназначены для студентов первого курса технологических специальностей. Посвящены основным ГОСТам черчения: 2.305-68 - изображения (вида, разрезы, сечения) и 2.317-69- аксонометрические проекции. Содержат варианты задания. Изложена поэтапная последовательность выполнения.

Обсуждены и рекомендованы к печати на заседании кафедры «Инженерная графика» (протокол № 3 от 8 ноября 2006 г).

СОСТАВИТЕЛИ: Гребенников В.Е.

Федоров Б.А.

Пузырева Г.А.

© Тверской государственный

технический университет, 2006

Содержание задания.

Задание выполняется на 3-х листах чертежной бумаги формата А3 и включает 2 листа с изображениями и титульный лист.

На первом листе по двум изображениям детали ( виды спереди и сверху) необходимо построить вид слева, аксонометрическую проекцию и выполнить необходимые разрезы, совместив их с видами.

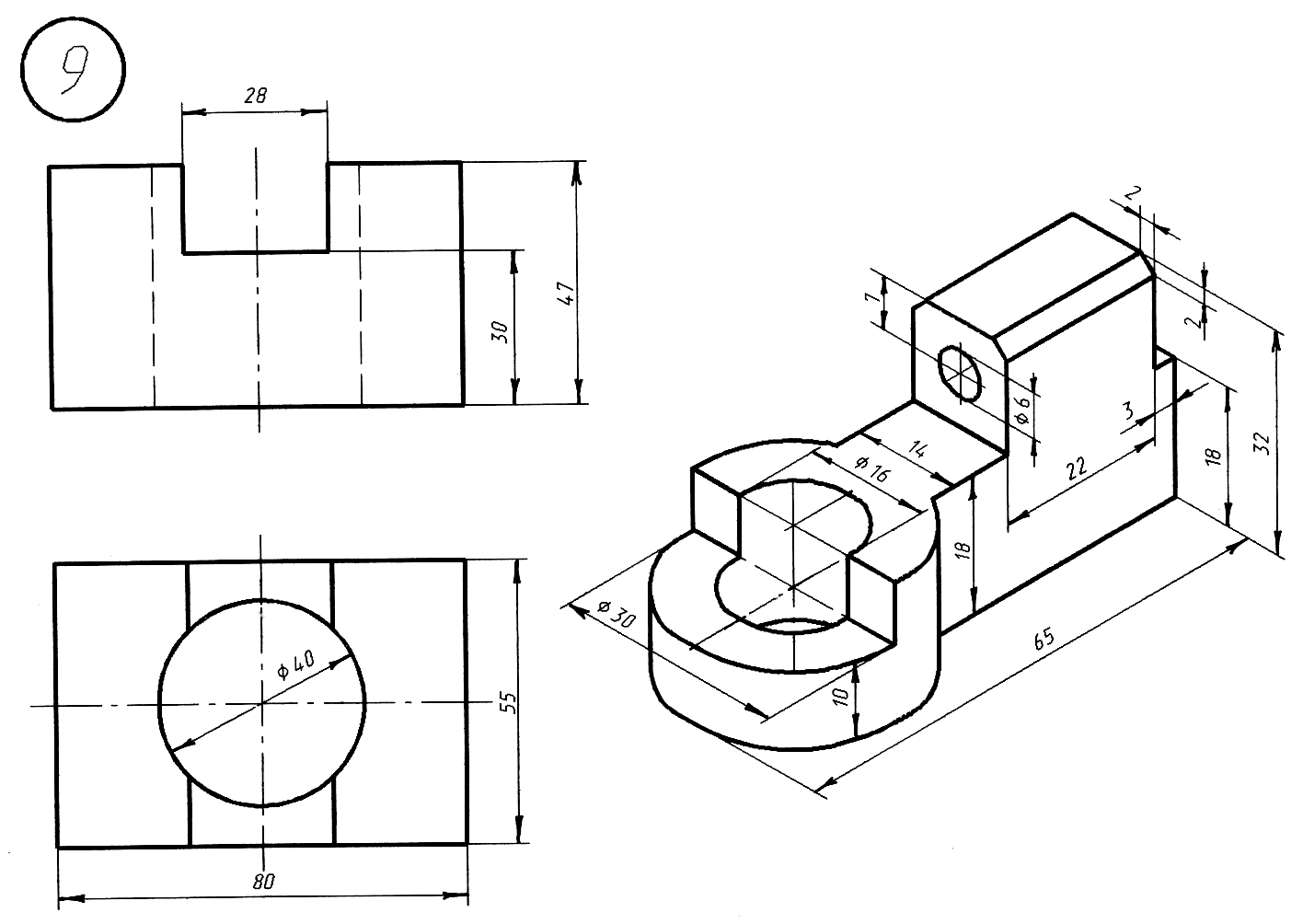

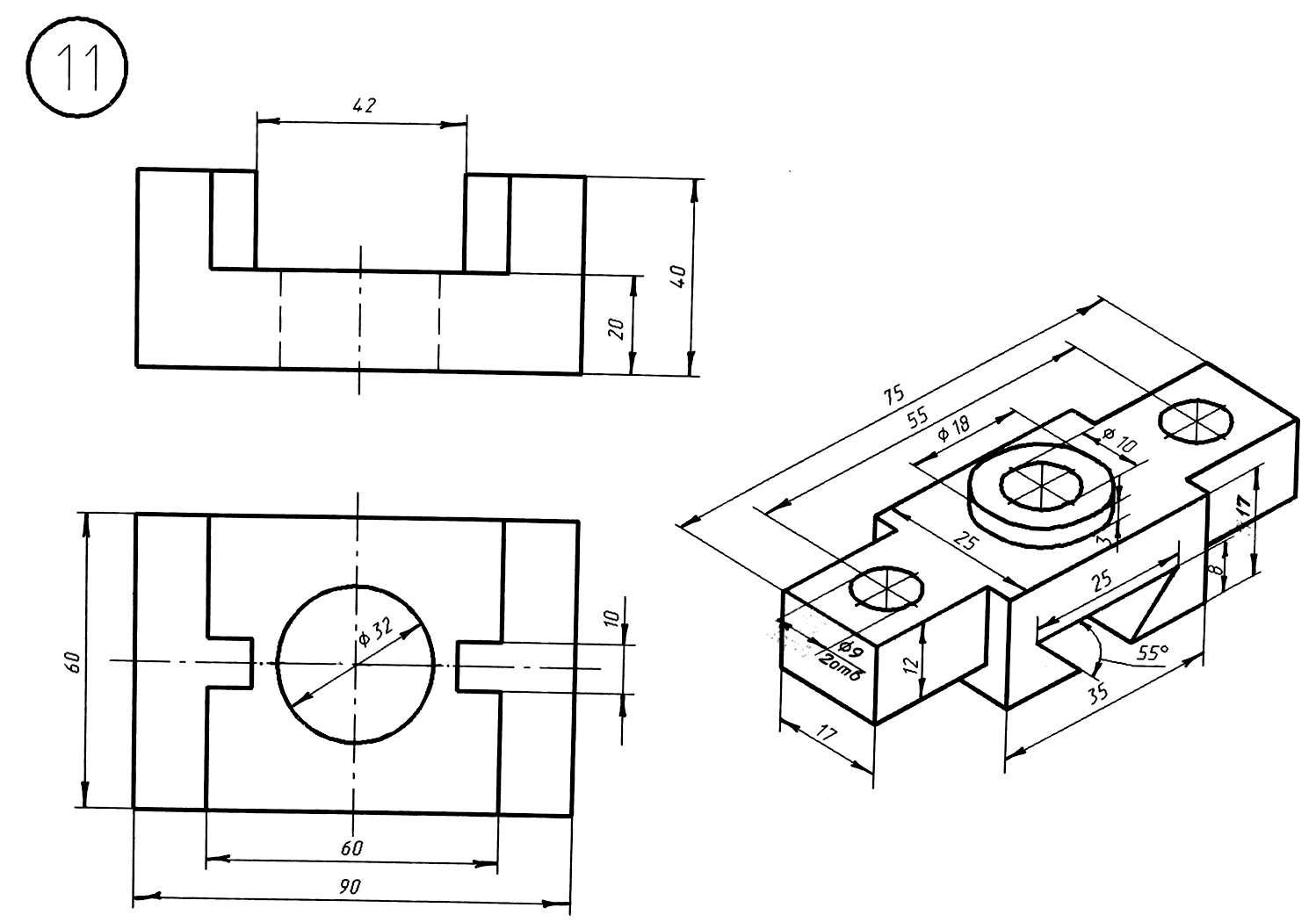

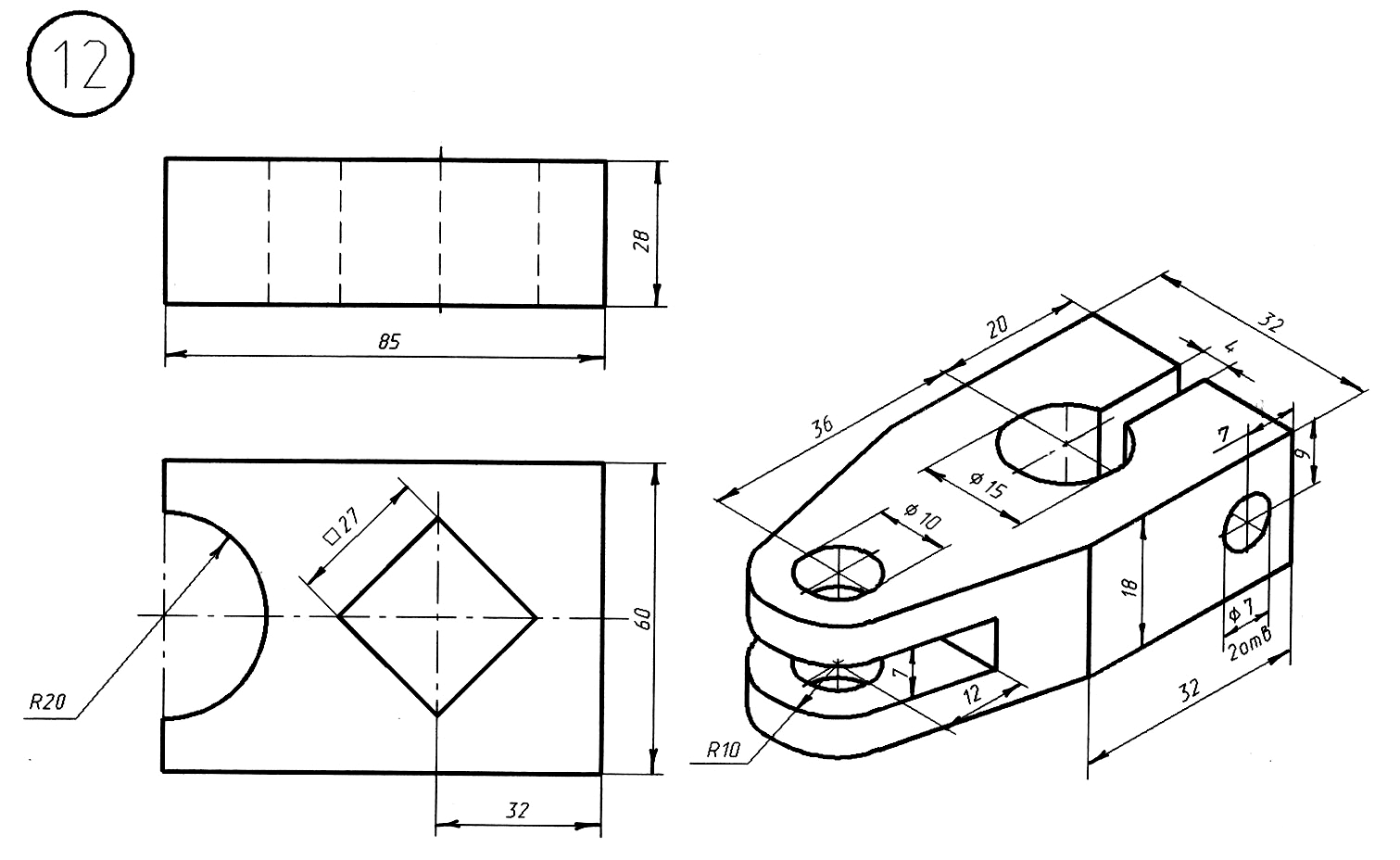

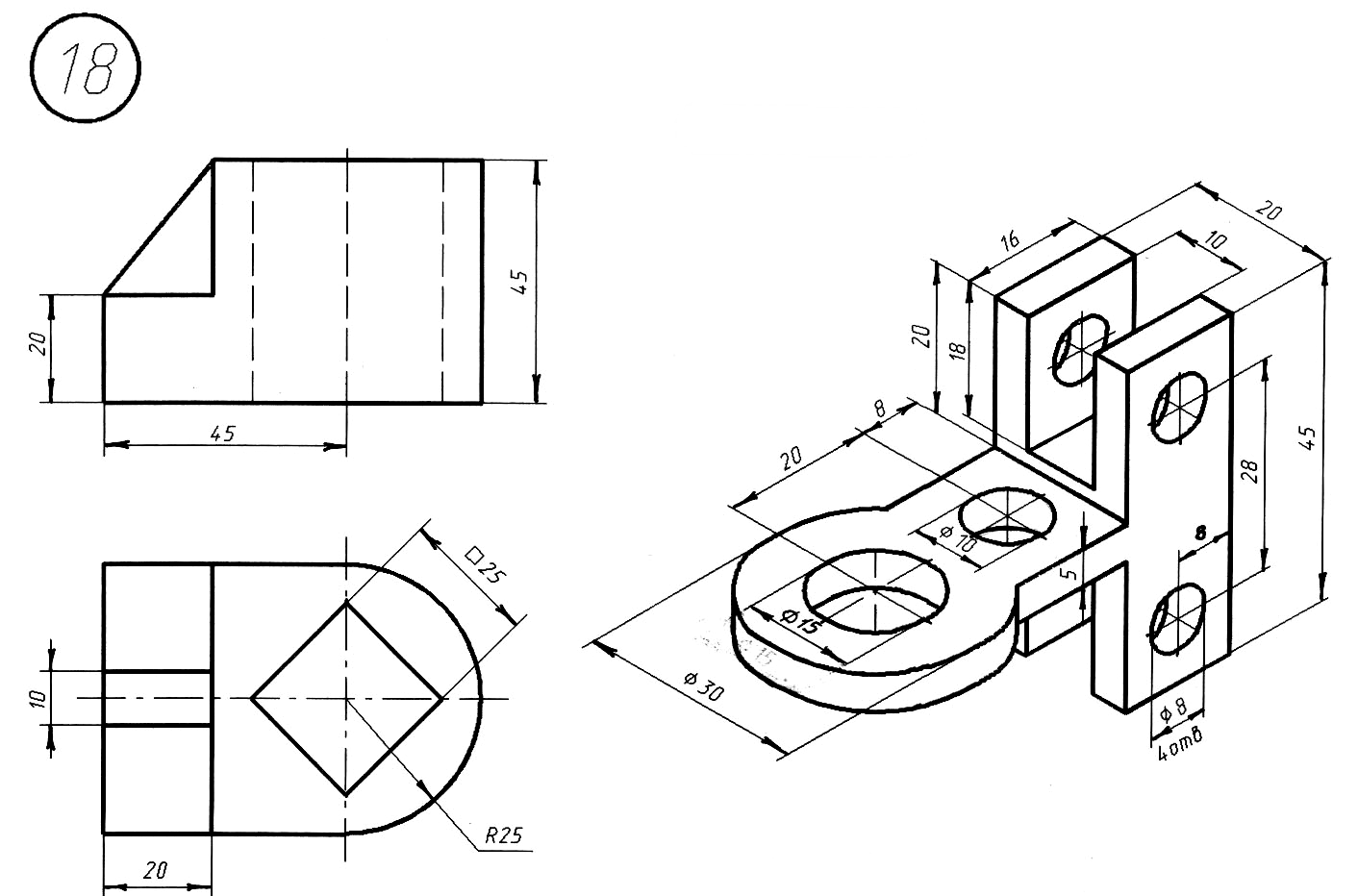

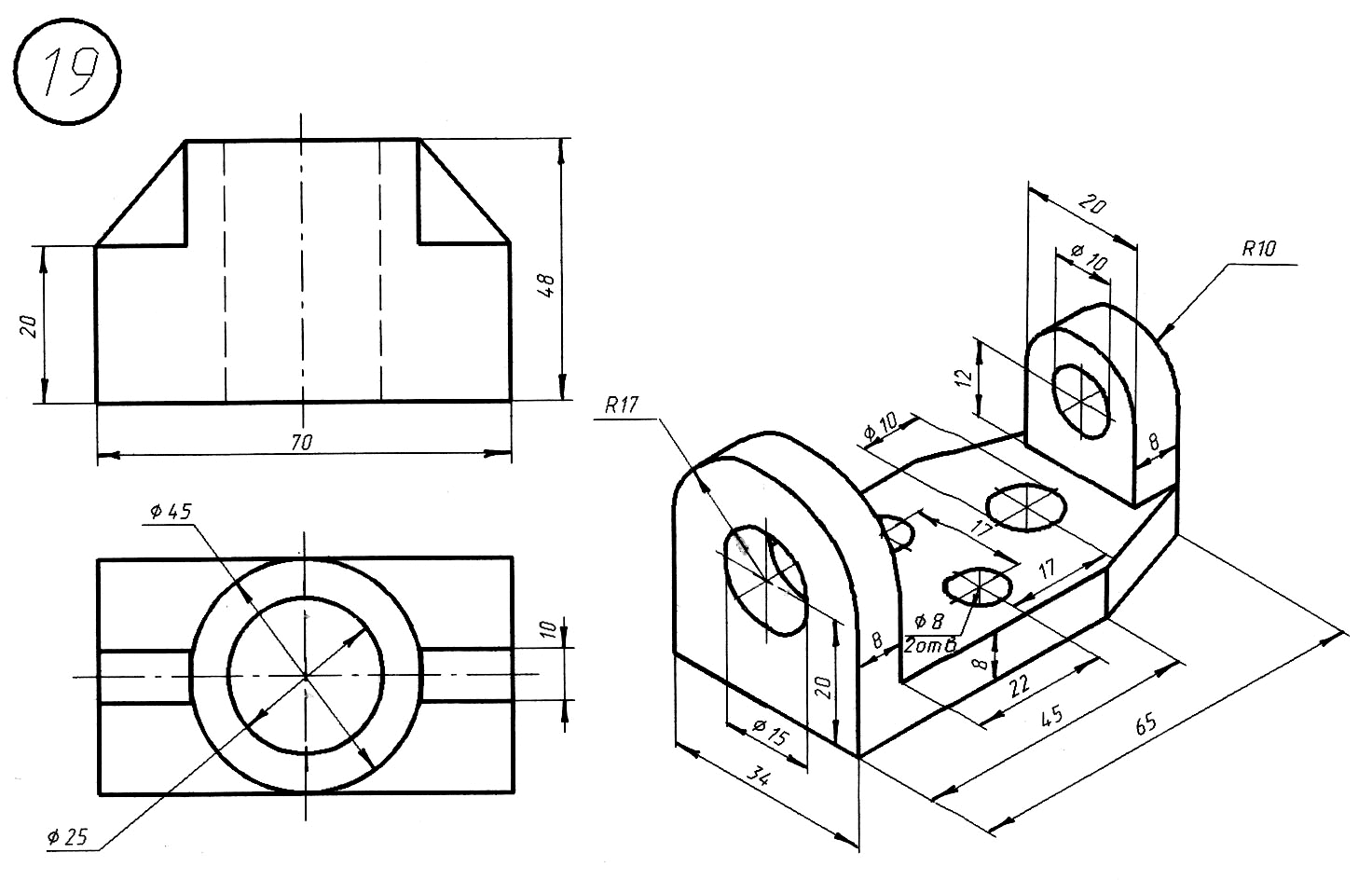

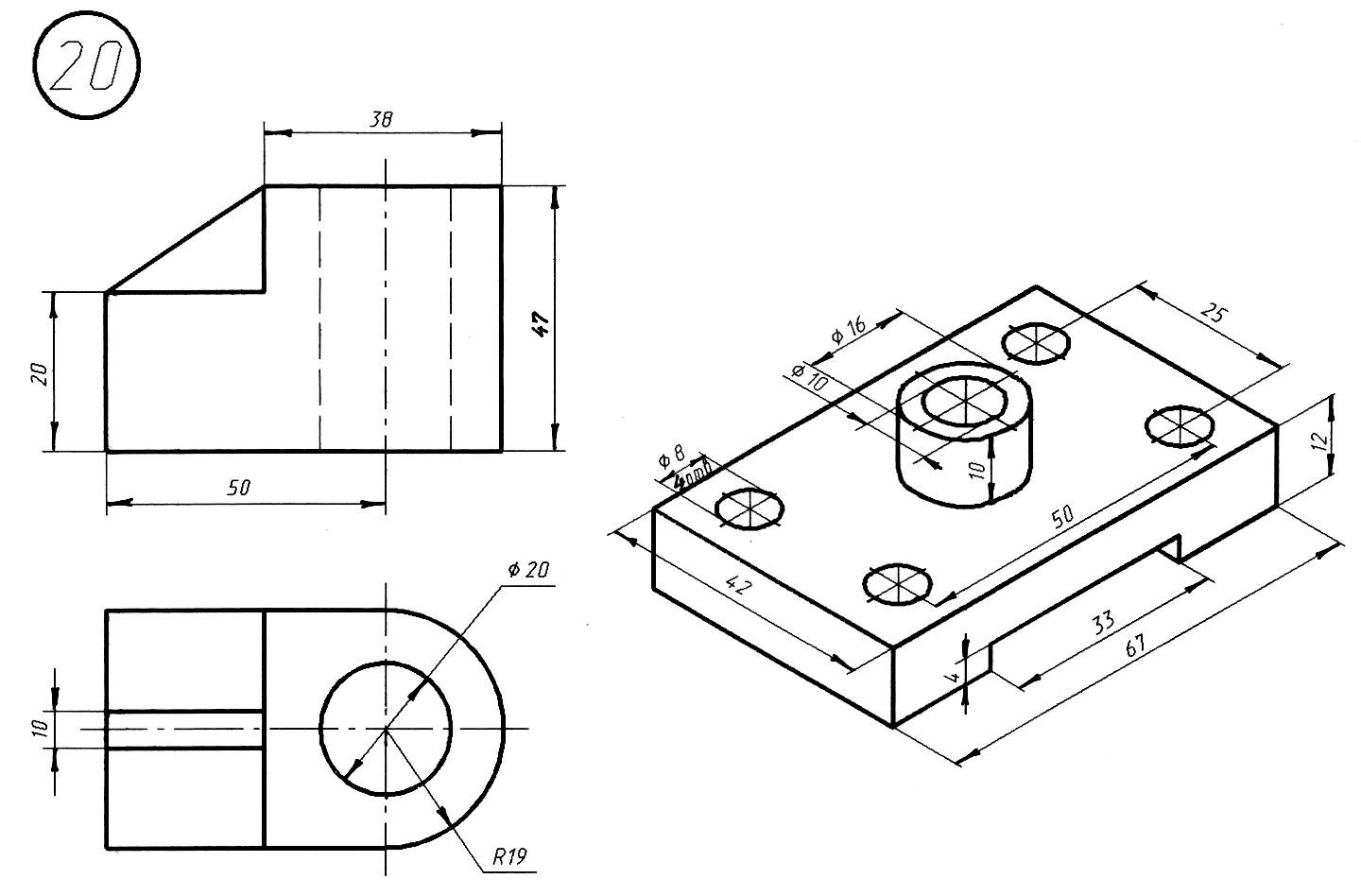

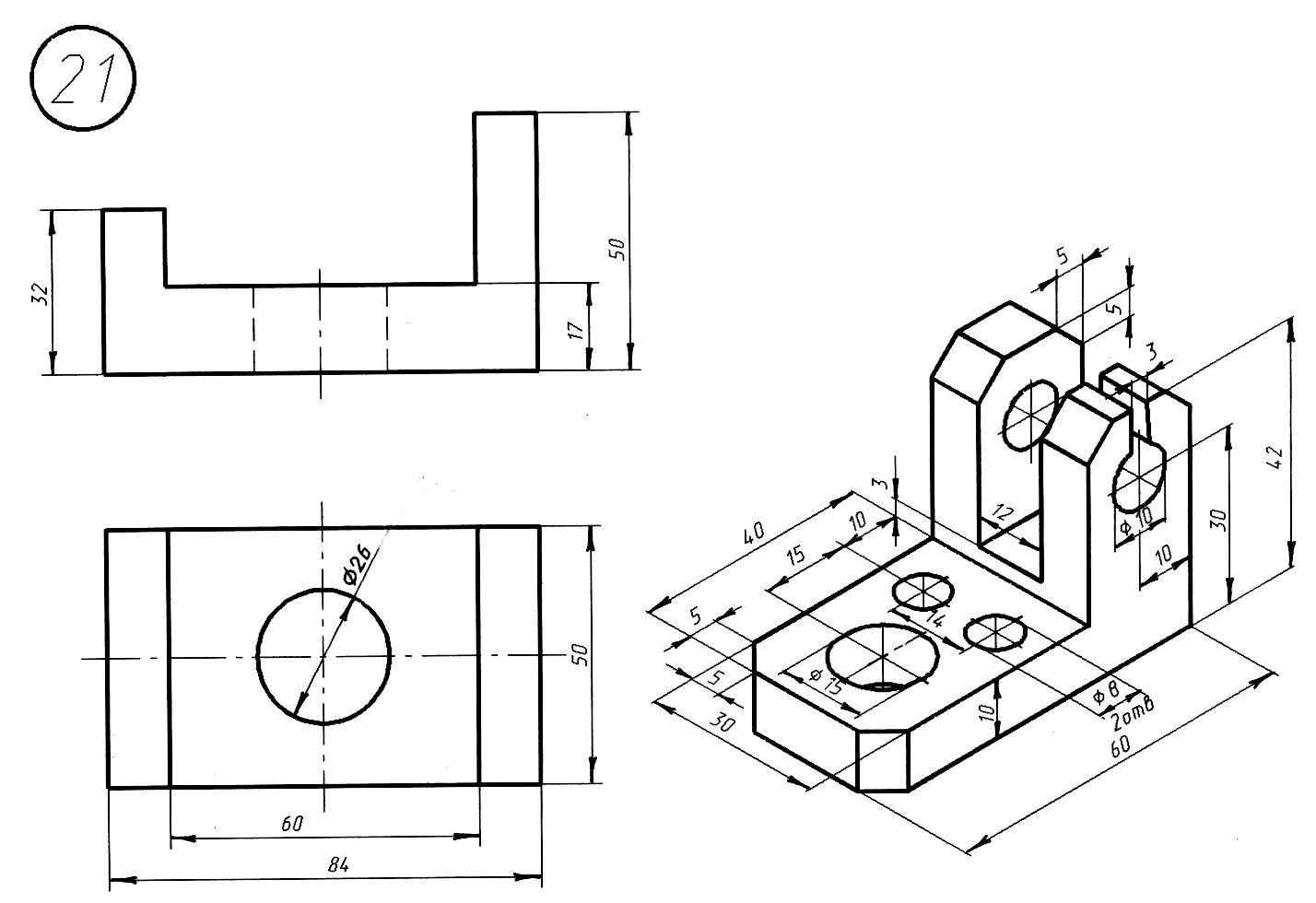

На втором листе по наглядному изображению детали следует построить комплексный чертеж (виды спереди, сверху и сбоку) и косое сечение (по указанию преподавателя), а также выполнить необходимые разрезы и совместить их с видами.

Последовательность выполнения.

Прежде чем приступить к выполнению задания необходимо основательно изучить особенности построения видов, разрезов, сечений и аксонометрических проекций. После этого следует определить месторасположение изображений. Их лучше расположить, примерно, на 3 см. вправо и вниз от рабочей рамки чертежа. Такой же промежуток необходимо оставить между изображениями. До выполнения построений на первом листе следует разобраться с представленной деталью, т.е. определить форму поверхности и составляющих ее элементов.

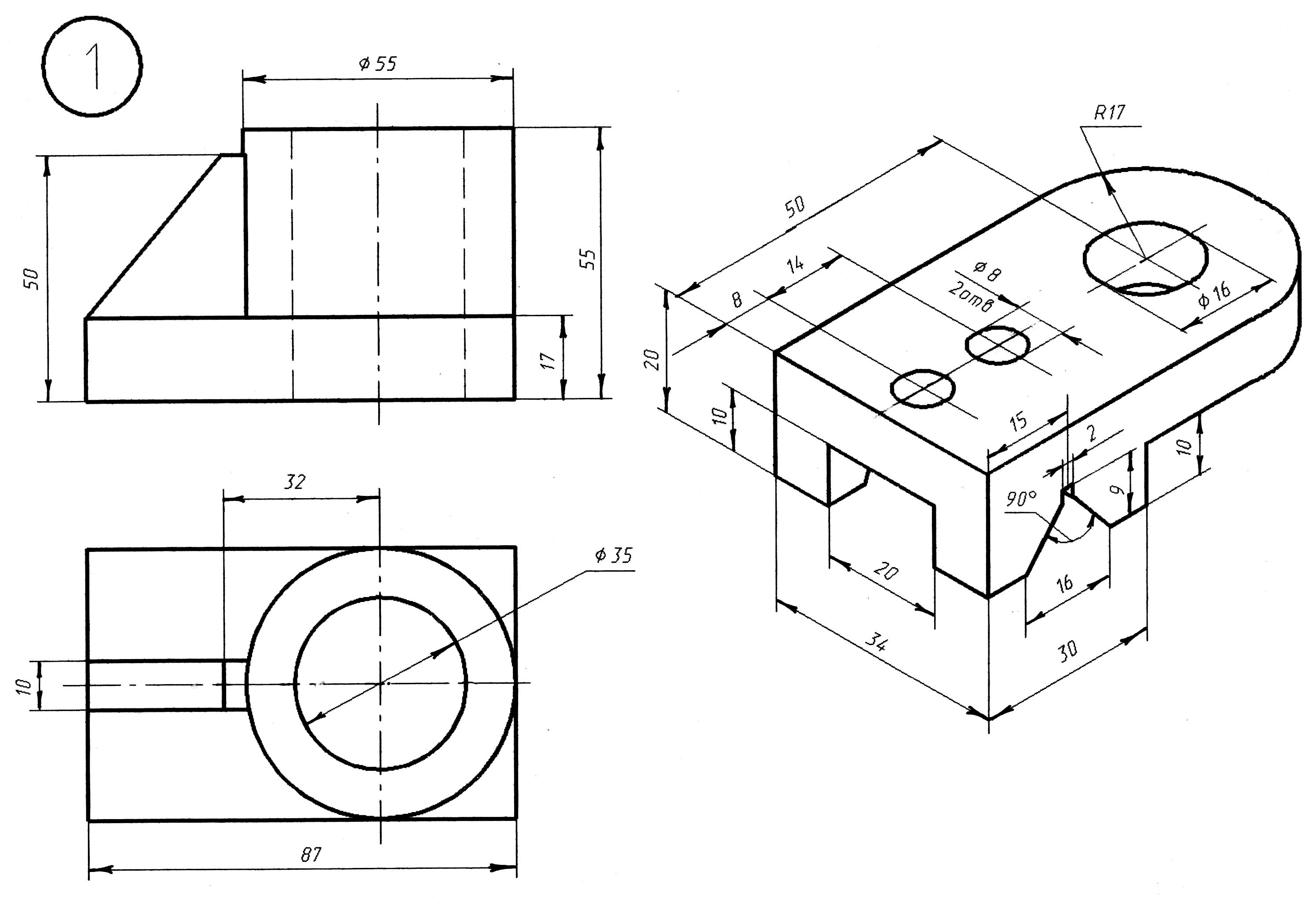

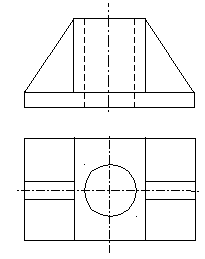

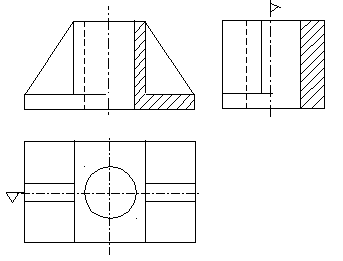

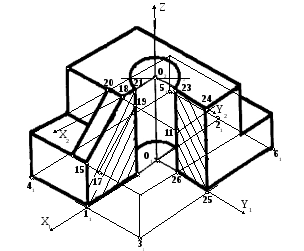

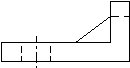

Для примера на рис.1 деталь состоит из призматического основания (прямоугольники внизу изображения на виде спереди и виде сверху), на основании располагается четырехгранная призма (прямоугольники в центральной части видов). Основания призм расположены в горизонтальных плоскостях уровня. Внутри призмы имеется сквозное цилиндрическое отверстие, ось которого – горизонтально проецирующая прямая. Цилиндр на виде спереди обозначен невидимыми линиями как прямоугольник, а на виде сверху – как окружность.

|

Рисунок 1 |

Слева и справа к центральной призме примыкают два ребра жесткости призматической формы, одна из плоскостей которых является фронтально проецирующей плоскостью. На виде спереди это треугольники, а на виде сверху – прямоугольники.

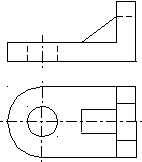

После

анализа детали и компоновки изображений

на листе следует перечертить в натуральном

масштабе виды спереди и сверху и

приступить к построению вида сбоку.

Высота детали и ее элементов не изменяется

на видах спереди и сбоку. Поэтому через

характерные точки детали на виде спереди

проведем горизонтальные линии связи и

продолжим их вправо до места предполагаемого

вида сбоку. В этом месте проведем

вертикальную осевую линию, выберем ее

в качестве базы отсчета и обозначим (

). Вторую базу выберем на горизонтальной

осевой линии вида сверху и также ее

обозначим ( ). Затем измерим глубины

(толщины) элементов детали на виде сверху

и отложим их на соответствующих линиях

связи от базы отсчета (рис.2).

После

анализа детали и компоновки изображений

на листе следует перечертить в натуральном

масштабе виды спереди и сверху и

приступить к построению вида сбоку.

Высота детали и ее элементов не изменяется

на видах спереди и сбоку. Поэтому через

характерные точки детали на виде спереди

проведем горизонтальные линии связи и

продолжим их вправо до места предполагаемого

вида сбоку. В этом месте проведем

вертикальную осевую линию, выберем ее

в качестве базы отсчета и обозначим (

). Вторую базу выберем на горизонтальной

осевой линии вида сверху и также ее

обозначим ( ). Затем измерим глубины

(толщины) элементов детали на виде сверху

и отложим их на соответствующих линиях

связи от базы отсчета (рис.2).

|

Рисунок 2 |

После этого следует сделать необходимые разрезы и совместить их с видами по правилу совмещения (симметричные изображения вида и разреза совмещают по осевой линии): на главном изображении слева от осевой линии располагаем вид, а справа разрез. На виде сбоку также слева располагаем вид, а справа разрез. На виде сверху все элементы видны. Поэтому разрезать ничего не надо. Разрезаемые части детали штрихуем в соответствии с ГОСТ 2.306-68 тонкими линиями под углом 45о по отношению к основной надписи. Расстояние между линиями штриховки постоянно и составляет от 1 до 10 мм. На виде спереди ребро жесткости не штрихуется. (Рис.2).

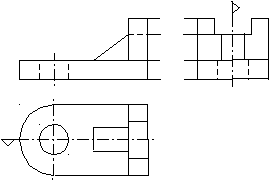

Приступаем

к построению аксонометрической проекции

(прямоугольная изометрия или диметрия).

Выбор вида проекции зависит от формы

детали. Если на ней имеются поверхности

с ребрами, совпадающими с осями симметрии

(например, призматические), то следует

выбрать прямоугольную диметрию, а в

остальных случаях – прямоугольную

изометрию. Затем накладываем на

построенный чертеж натуральную систему

координат с осями X,Y,Z

и центром О (Рис.3).

Приступаем

к построению аксонометрической проекции

(прямоугольная изометрия или диметрия).

Выбор вида проекции зависит от формы

детали. Если на ней имеются поверхности

с ребрами, совпадающими с осями симметрии

(например, призматические), то следует

выбрать прямоугольную диметрию, а в

остальных случаях – прямоугольную

изометрию. Затем накладываем на

построенный чертеж натуральную систему

координат с осями X,Y,Z

и центром О (Рис.3).

|

Рисунок 3 |

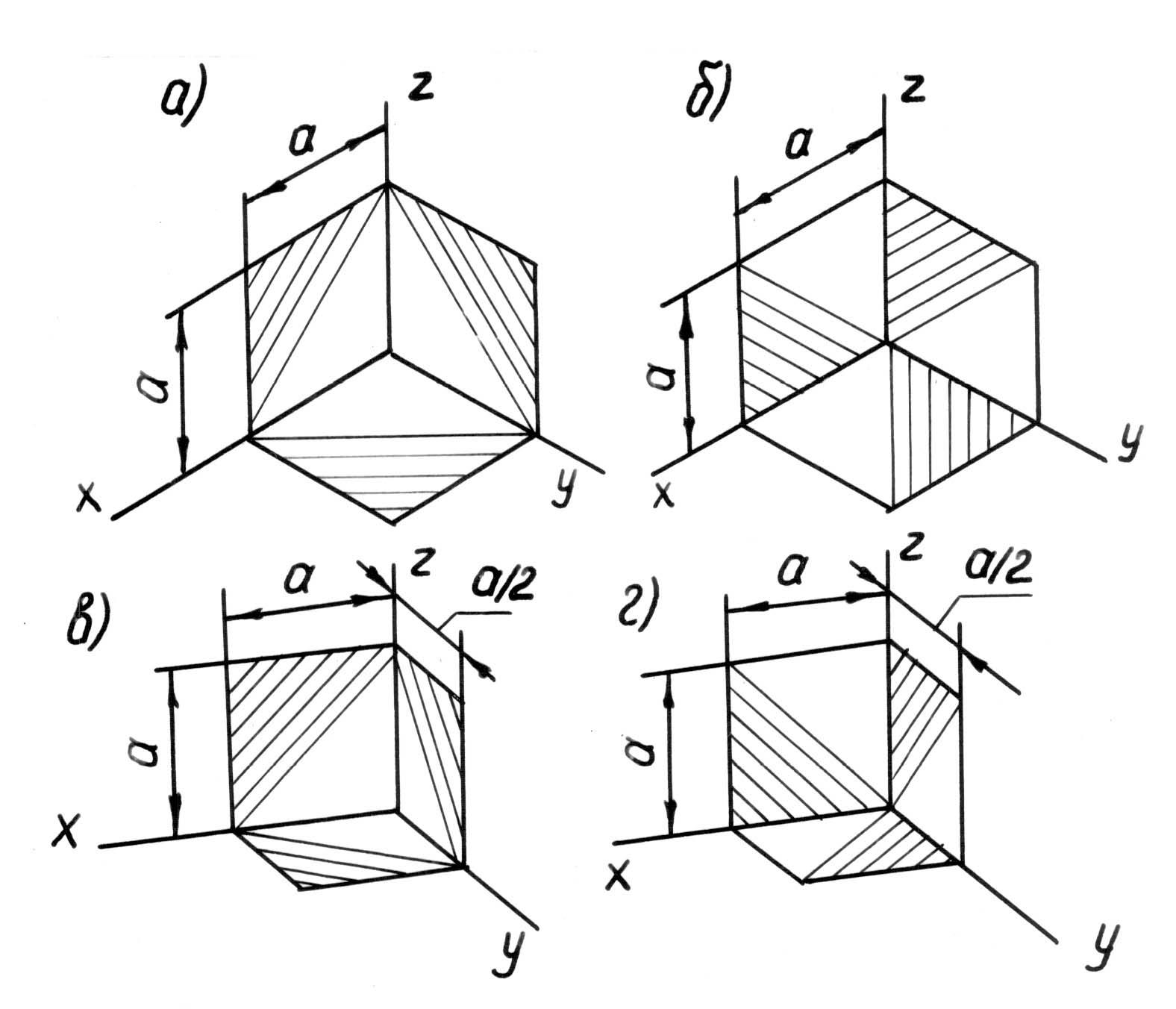

В правой части чертежа и выше основной надписи размещаем аксонометрическую систему: с центром О1 и осями X1, Y1, Z1, расположенными для прямоугольной изометрии под углами 120° друг к другу (Рис.4а), а для прямоугольной диметрии – ось Z1 вертикально, ось X1 под углом 7°10΄, а ось Y1 под углом 41°25΄ к горизонтальной линии (Рис. 4б). В нашем случае выбираем прямоугольную изометрию.

|

б

|

|

Рисунок 4 |

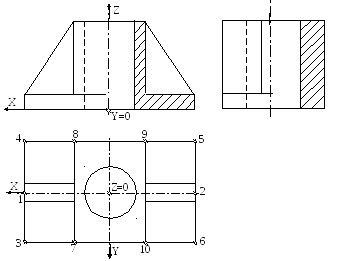

Замеряем координаты характерных точек на комплексном чертеже (x, y, z) и переносим их на аксонометрию. Выполнение аксонометрии начинаем с построения основания и поэтому на виде сверху характерные точки обозначим цифрами 1 – 10 (Рис.3). Точки 1 и 2 расположены на оси X. Поэтому расстояния 0–1 = 0–2 переносим на ось X1. Через указанные точки проходят линии 3–4 и 5–6, параллельные оси X. Поэтому через точки 11 и 21 проводим линии, параллельные оси Y1 и откладываем на них отрезки 1–3, 1–4, 2–5, 2–6 соединяем полученные точки 31, 41, 51, 61 и проводим через них вертикальные линии, на которых откладываем высоту основания, замеренную на виде спереди или сбоку. Полученные точки также соединяем между собой. Центральная призма обозначена точками 7, 8, 9 и 10. Аналогично предыдущему определяем их положения на аксонометрии (Рис.5).

Через эти точки также проводим вертикальные линии, откладываем на них высоту призмы и соединяем между собой. Затем строим изображения цилиндрического отверстия. Для этого из центра О1 проводим вертикальную линию и отмечаем на ней высоту детали. В результате получаем центр О2 на верхнем основании детали. Из этого центра проводим оси X2, Y2, Z2 (параллельно заданным X1, Y1, Z1) и горизонтальную линию, перпендикулярную оси Z. На осях X2, Y2 от центра О2 в обе стороны от него откладываем отрезок, равный радиусу окружности, на горизонтальной линии – 1,22R, а на оси Z2 – 0,71R. Полученные точки соединяем (вначале от руки) тонкой плавной линией. Аналогично строим эллипс внизу основания.

|

Рисунок 5 |

Затем строим изображения ребер жесткости. Для этого из точки 11 проводим вертикальную линию и на верхней плоскости основания получаем точку 15, от нее откладываем на горизонтальном ребре толщину ребра, замеренную на виде сверху. Получаем точки 16 и 17. Аналогично на линии 11–12 от ее центра (точка 18) откладываем точки 19 и 20. Соединяем полученные точки линиями 17–19 и 15–20. Также поступаем с правым ребром.

После этого приступаем к вырезу четверти,обозначенной на рис.3. линиями 0–X, 0–Y. Начинаем разрезать деталь с точки 11. Основание детали разрежется по линии 11-15, ребро жесткости – по линии 15–18, а верхнее основание – по линии 18–21. Затем разрез проходит по отверстию (21–22) и основанию (22–1). По оси Y2 разрез начинается с точки 23 и продолжается по верхнему основанию (23–24), призмам (24–25), внизу основания (25–26) и по отверстию 26–23.

Затем

заштриховываем разрезаемые части детали

по правилу треугольника следов (Рис.6).

Затем

заштриховываем разрезаемые части детали

по правилу треугольника следов (Рис.6).

|

Рисунок 6 |

Если по осям X, Y, Z аксонометрической проекции отложить отрезок а, в соответствии с коэффициентами искажения и полученные точки соединить, то получим треугольник следов. Параллельно его сторонам следует заштриховывать разрезаемые части. При этом необходимо учитывать, что коэффициенты искажения по осям X, Y, Z для прямоугольной изометрии соответственно равны 1, 1 и 1, а для прямоугольной диметрии – 1, 0,5 и 1.

ВНИМАНИЕ. В отличие от комплексного чертежа в аксонометрической проекции разрез ребра жесткости необходимо штриховать.

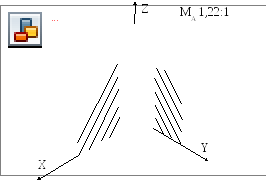

После этого следует окончательно оформить чертеж, обвести контуры построений (в том числе эллипсы с помощью лекала). Проставить размеры, а над наглядным изображением масштаб (в данном случае МА 1,22:1), заполнить основную надпись. Окончательно аксонометрическая проекция приведена на рис.7.

Рисунок 7

На первом листе решается прямая задача: по комплексному чертежу построить наглядное изображение. При этом форму поверхности составляющих элементов детали необходимо определить по ее модели (изображениям).

На втором листе нужно решить обратную задачу: по наглядному изображению детали построить ее комплексный чертеж. В этом случае форму поверхности элементов детали определить проще, мы ее реально видим, и задача сводится к построению изображений предмета на комплексном чертеже. Поэтому необходимо вспомнить особенности изображения на чертежах различных поверхностей.

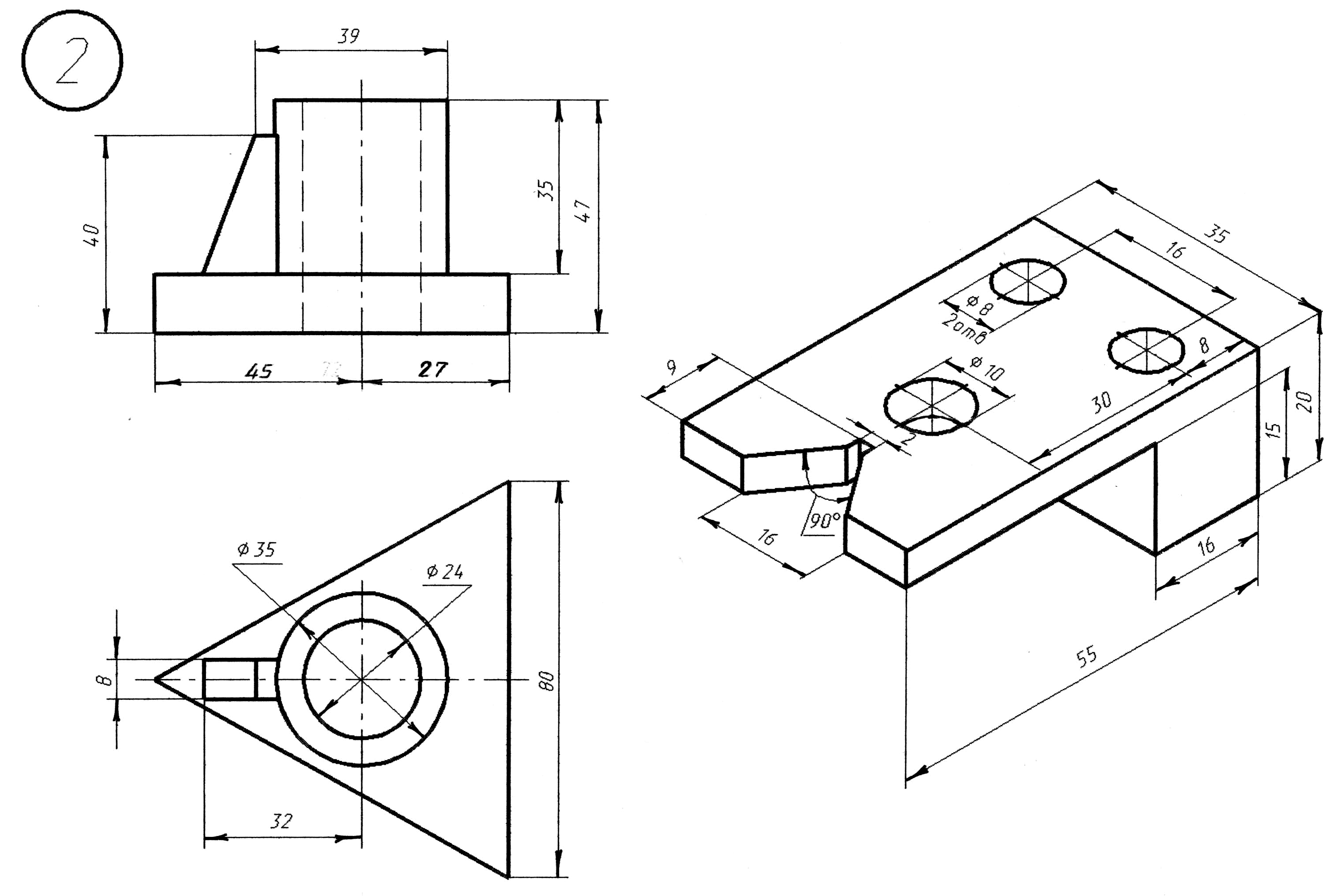

В начале следует “прочитать”изображение детали (Рис.8).

Основание детали составляет призма, переходящая в цилиндрическую поверхность (R10). Слева на основании возвышается призматическая стенка с призматическим вырезом в верхней части. К вырезу примыкает ребро жесткости. В правой части основания и соосно с цилиндрической поверхностью расположено сквозное цилиндрическое отверстие (диаметр 9 мм).

|

Рисунок 8 |

После проведенного анализа следует выбрать масштаб и главное изображение (вид спереди). Вначале определяем габариты детали (29*20*13) и, учитывая ранее сказанное для первой задачи, выбираем масштаб, равный 4:1. На главном изображении деталь должна представлять наибольшую наглядность. Другие виды должны дополнять информацию о детали с внешней стороны, а что касается внутреннего содержания детали, то для этого необходимо использовать разрезы и сечения.

Итак,

вид спереди выбираем таким, чтобы стенка

с вырезом оказалась справа. Тогда на

виде сбоку будет видимо ребро жесткости,

в противном случае, стенка закроет собой

ребро и оно станет невидимым. Цилиндрическое

отверстие будет видно только на виде

сверху. Поэтому вид спереди будет таким,

как на рис.9

Итак,

вид спереди выбираем таким, чтобы стенка

с вырезом оказалась справа. Тогда на

виде сбоку будет видимо ребро жесткости,

в противном случае, стенка закроет собой

ребро и оно станет невидимым. Цилиндрическое

отверстие будет видно только на виде

сверху. Поэтому вид спереди будет таким,

как на рис.9

|

Рисунок 9 |

Затем

мысленно располагаемся над деталью,

рассматриваем ее и строим вид сверху.

Для этого через характерные точки вида

спереди проводим вертикальные линии

связи до места предполагаемого

расположения.вида сверху. Затем от

горизонтальной осевой линии строим

изображение отверстия, стенки с вырезом,

ребра жесткости и основание (Рис.10)

Затем

мысленно располагаемся над деталью,

рассматриваем ее и строим вид сверху.

Для этого через характерные точки вида

спереди проводим вертикальные линии

связи до места предполагаемого

расположения.вида сверху. Затем от

горизонтальной осевой линии строим

изображение отверстия, стенки с вырезом,

ребра жесткости и основание (Рис.10)

|

Рисунок 10 |

В

дальнейшем по двум изображениям детали

строим третье (вид сбоку). Для этого

также через характерные точки вида

спереди проводим горизонтальные линии

связи и продолжаем их вправо. После

этого проводим вертикальную осевую

линию. Используем ее в качестве базы

отсчета и обозначаем ( ). Базу измерения

выбираем на горизонтальной оси симметрии

вида сверху. В последующем измеряем от

базы параметры всех элементов детали

и переносим их на вид сбоку на

соответствующие линии связи. В результате

получаем комплексный чертеж детали

(Рис.11)

В

дальнейшем по двум изображениям детали

строим третье (вид сбоку). Для этого

также через характерные точки вида

спереди проводим горизонтальные линии

связи и продолжаем их вправо. После

этого проводим вертикальную осевую

линию. Используем ее в качестве базы

отсчета и обозначаем ( ). Базу измерения

выбираем на горизонтальной оси симметрии

вида сверху. В последующем измеряем от

базы параметры всех элементов детали

и переносим их на вид сбоку на

соответствующие линии связи. В результате

получаем комплексный чертеж детали

(Рис.11)

|

Рисунок 11 |

Затем следует привести в порядок чертеж. Внешние поверхности детали показаны полностью, вместе с этим на видах спереди и сбоку невидны сквозные отверстия, не виден на виде спереди и вырез в стенке. Поэтому на виде спереди деталь полностью разрежем фронтальной плоскостью по оси симметрии, на виде сбоку совместим вид (слева) и разрез по отверстию. Заштрихуем разрезаемые части, за исключением ребра. После этого комплексный чертеж будет выглядеть так (Рис.12).

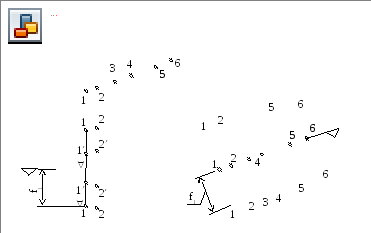

В

заключение строим косое сечение. Через

след секущей плоскости А–А проводим

тонкую линию и точки ее пересечения с

контурами и элементами детали обозначим

цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого на свободном

месте чертежа проводим линию, параллельную

следу плоскости и считаем ее за базу

отсчета ( ) и на нее переносим точки.

Базу измерения выбираем на горизонтальной

оси симметрии вида сверху ( ). Затем в

точках восстанавливаем перпендикуляры

и на них откладываем глубины, замеренные

на виде сверху.

В

заключение строим косое сечение. Через

след секущей плоскости А–А проводим

тонкую линию и точки ее пересечения с

контурами и элементами детали обозначим

цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого на свободном

месте чертежа проводим линию, параллельную

следу плоскости и считаем ее за базу

отсчета ( ) и на нее переносим точки.

Базу измерения выбираем на горизонтальной

оси симметрии вида сверху ( ). Затем в

точках восстанавливаем перпендикуляры

и на них откладываем глубины, замеренные

на виде сверху.

|

Рисунок 12 |

По линии 1–1 секущая плоскость входит в деталь, затем по линии 1–2 она перерезает внешний контур, а по линии 1'–2'' – внутренний контур по эллипсам. По линии 1–4 разрезается основание детали, по линии 4–5 – ребро, а линии 5–6 – вертикальная стойка.

В заключение окончательно обводим изображения основными толстыми линиями, заштриховываем и обозначаем сечение, заполняем основную надпись, наносим размеры и оформляем титульный лист. После внесения возможных исправлений и основательного изучения рекомендуемых ГОСТов задание представляется к защите.

ЗАЩИТА РАБОТЫ

К защите представляется полностью выполненная и окончательно оформленная работа.

На защите графической работы студент должен уметь:

-

Грамотно объяснить все построения, выполненные на чертежах.

2. По заданной проекции точки или линии, лежащей на поверхности детали, построить их на остальных ортогональных проекциях и на аксонометрическом изображении.

3. Построить натуральный вид сечения детали плоскостью частного положения.

4. Ответить на любой контрольный вопрос, приведенный в данном методическом указании (см. ниже).

Контрольные вопросы

-

Какие методы проецирования используются при изображении предметов на машиностроительных чертежах?

-

Что называется базой отсчета?

-

Какое количество основных видов предусматривает ГОСТ 2.305-68? Как располагаются отдельные виды относительно главного вида (вида спереди)?

-

Как подразделяются изображения в зависимости от их содержания?

-

Что называют видом?

-

При выполнении каких условий основные виды на чертеже не обозначают?

-

Какие виды называются дополнительными и местными?

-

В каких случаях и как обозначаются отдельные дополнительные, частичные и развернутые виды?

-

Что называют разрезом?

-

Как подразделяются разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей?

-

Назовите сложные разрезы. Приведите пример.

-

Как подразделяются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций?

-

Какие разрезы называются продольными, поперечными?

-

В каких случаях и как обозначаются простые разрезы?

-

Что называется частичным, половинчатым и развернутым разрезом?

-

Как подразделяются вертикальные разрезы?

-

Каким образом совмещают вид и разрез? Где располагаются виды, а где разрезы?

-

Что называется сечением?

-

В каких случаях и как обозначаются сечения?

-

Какие бывают виды сечений? Как изображаются контуры этих сечений?

-

Какие правила размещения поперечных сечений детали на чертеже?

-

Что называется выносным элементом? Когда он применяется и как обозначается?

-

Как выполняется разрез в случае совпадения проекций оси симметрии и ребра гранной поверхности?

-

Как изображаются на разрезах такие элементы как спицы маховиков, зубчатых колес, тонкие стенки типа ребер жесткости, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны такого элемента?

-

Что такое аксонометрический чертеж? Виды стандартных аксонометрий.

-

Покажите направление аксонометрических осей и назовите значение теоретических и приведенных коэффициентов искажения по ним:

а) в прямоугольной изометрии;

б) в прямоугольной диметрии;

-

Какой масштаб аксонометрического изображения, построенного по приведенным показателям искажения:

а) в прямоугольной изометрии;

б) в прямоугольной диметрии?

-

Как изображаются окружности, лежащие в координатных хОy, уОz, хОz или им параллельных плоскостях:

а) в прямоугольной изометрии;

б) в прямоугольной диметрии?

Чему равны малая и большая оси эллипсов?

-

Правила штриховки вырезов в аксонометрии.

-

Назначение разрезов и сечений.

-

Каким требованиям должен удовлетворять основной вид детали?