назаркина 1 / Введение в УП

.pdf

1

Управление персоналом: введение.

1.Понятийный аппарат управления персоналом

2.Численность и структура персонала

1.Понятийный аппарат управления персоналом

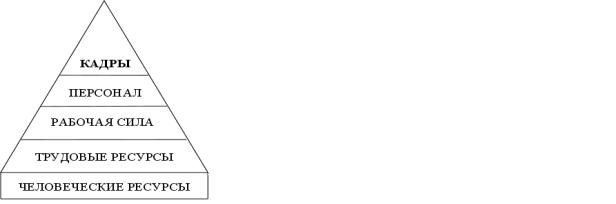

В настоящее время в России используются различные категории и понятия: «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», «кадры», «персонал», «человеческие ресурсы», социально-экономическое значение которых не учитывает тенденции развития науки и практики управления в условиях становления рыночной экономики. Возникновение любой новой категории – это реакция науки на потребности практики, теоретическое обобщение накопленного опыта.

Рабочая сила – 1) экономически активное, трудоспособное население; 2) общее число лиц в работоспособном возрасте от 16 лет и до принятого возраста выхода на пенсию, работающих или безработных, исключая недееспособных лиц.

Трудовые ресурсы – экономически активное, трудоспособное население, часть населения, обладающая физическими и духовными способностями к участию в трудовой деятельности.

Кадры – штатный состав постоянных работников компании, фирмы, учреждения.. Персонал – личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, выделенная по признаку характера выполняемой работы, например управленческий П., обслуживающий П.

Человеческий капитал – оценка воплощенной в индивидууме потенциальной способности приносить доход. Включает врожденные способности и таланты, а также образование и приобретенную квалификацию.

Человеческий фактор – исторически сложившаяся в обществе совокупность основных социальных качеств людей: ценностные ориентиры; нравственные принципы; нормы поведения в сфере труда, досуга, потребления; жизненные планы; уровень знаний и информированности; характер трудовых и социальных навыков; установки и представления о личностно значимых элементах социальной жизни: о социальной справедливости, о правах и свободе человека, о гражданском долге и т.д.

Человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и являются обобщающим показателем развития общественного производства.

Управление человеческими ресурсами (УЧР) – это проектирование формальных систем организации, которые обеспечивают эффективное использование человеческих знаний, навыков и талантов для достижения организационных целей. В современной теории и практике управления организацией используют английский термин human resources management, HRM, HR-менеджмент.

это проектирование формальных систем организации, которые обеспечивают эффективное использование человеческих знаний, навыков и талантов для достижения организационных целей. В современной теории и практике управления организацией используют английский термин human resources management, HRM, HR-менеджмент.

|

2 |

Таблица 1 – Парадигма управления людьми в организации |

|

|

|

Парадигма |

Предмет управления |

Управление кадрами (трудовыми |

Наем, первичное обучение, повышение квалификации, |

ресурсами) |

оценка, перемещение, увольнение |

Управление персоналом |

Управление кадрами, формирование благоприятного |

|

морально-психологического климата, налаживание |

|

социального партнерства |

Управление человеческими |

Управление персоналом, развитие работников, |

ресурсами |

управление межличностными отношениями |

Управление человеком в |

Управление человеческими ресурсами, управление |

социально-культурном контексте |

командной работой |

Управление персоналом (УП) есть управление человеком в организации (а не в процессе деятельности), направлено на обеспечение условий для эффективного и наиболее полного использования его интеллектуальных и физических возможностей, повышение качества жизни, укрепление трудовых отношений, изменение мотивации и получение от работников максимальной отдачи.

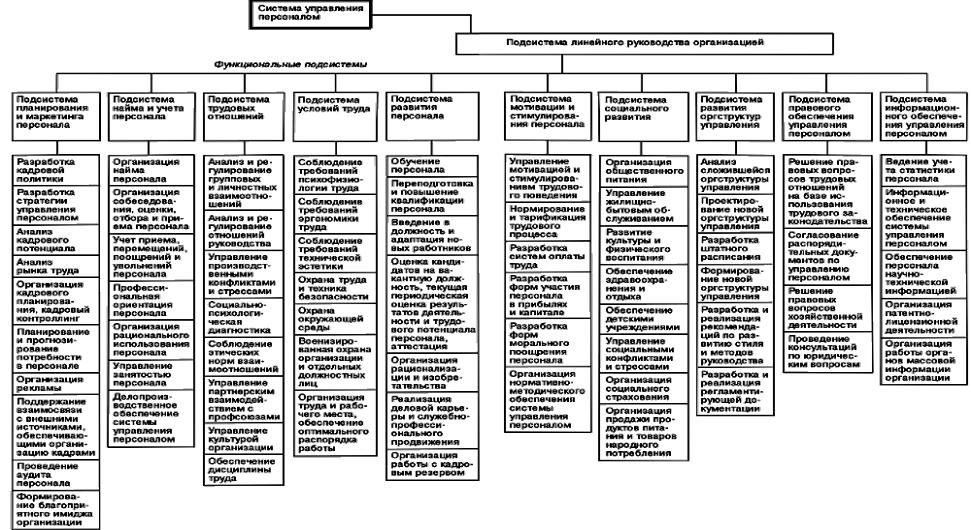

Система УП включает подсистемы:

формирование и развитие персонала;

организация и обеспечение процесса управления (кадровое, техническое, информационное, правовое, финансовое, методическое, социально-психологическое и т.п.).

На рисунке 1 приведен состав функциональных подсистем системы УП организации, объединяющих однородные функции, носителями которых являются различные подразделения по работе с кадрами. В зависимости от размеров организаций состав подразделений меняется: в мелких организациях одно подразделение может выполнять функции нескольких подсистем, а в крупных – функции каждой подсистемы, как правило, выполняет отдельное подразделение.

Принципы формирования системы УП:

соответствие целям организации и задачам управления ею;

простота и практичность;

экономичность (снижение доли затрат на управление персоналом в себестоимости продукции и услуг);

прогрессивность (построение на научной основе);

перспективность (возможность дальнейшего развития);

комплексность (взаимосвязь всех автономных элементов);

информационная открытость и пр.

Объект системы УП – работники, рабочие группы и весь трудовой коллектив, на который направлено управленческое воздействие.

Субъект УП – линейный и функциональный управленческий персонал, осуществляющий руководство и реализацию на практике функций кадрового менеджмента.

Характерной особенностью системы УП в современных организациях является условное, субъектно-объектное деление, т.к. сложно провести между ними границу в условиях социального партнёрства и активного участия работников в процессе управления.

3

Рисунок 1 – Система управления персоналом

4

Цели УП:

Экономические направлены на обеспечение организации высококвалифицированными и заинтересованными в конечном результате работниками для увеличения прибыли и конкурентных преимуществ в данной организации.

Социальные ориентированы на удовлетворение социальных потребностей работников (обеспечение занятости, повышение качества трудовой жизни, проф. обучение, правовая защищенность, стимулирование творчества, организация отдыха, бытового и медицинского обслуживания, обеспечение здорового моральнопсихологического климата в коллективе).

Эффективность системы УП определяется согласованностью экономических и социальных целей.

Основная цель системы УП заключается в рациональном формировании, использовании, развитии трудовых и творческих способностей работника для достижения целей организации и удовлетворении личных потребностей её сотрудников.

Показатели эффективности и качества системы УП:

степень достижения целей организации;

минимизация доли затрат на персонал при их абсолютном росте;

рост общей экономической эффективности;

неукоснительное соблюдение заданных параметров производственного процесса, точность, оперативность решения проблем;

благоприятный морально-психологический климат в коллективе.

Функции УП:

1.Прогнозирование и планирование потребностей в персонале;

2.Анализ количественного и качественного состава персонала организации;

3.Организация набора, проф.отбора, найма работников;

4.Расстановка, передвижение и ротация работников;

5.Профессиональная и социальная адаптация новых работников;

6.Анализ и проектирование рабочих мест;

7.Управление рабочим временем и условиями труда;

8.Деловая оценка персонала;

9.Управление высвобождением работников;

10.Разработка и реализация социальных программ;

11.Формирование кадрового резерва и работа с ним;

12.Профессиональное обучение и повышение квалификации работников;

13.Диагностика и разрешение конфликтов (трудовых споров);

14.Информационно-документационное обеспечение УП;

15.Организация оплаты и стимулирования труда работников;

16.Содействие улучшению морально-психологического климата в коллективе и развития социального партнёрства.

Таким образом, управление персоналом осуществляется в процессе выполнения определенных целенаправленных функций, которые тесно взаимосвязаны и образуют целостную функциональную систему, входящую в структуру УП.

2. Численность и структура персонала

При расчетах численности персонала на основе статистических методов и экспертных оценок используют:

нормы времени, необходимого для выполнения работы;

5

нормы численности; коэффициент пересчета явочной численности в списочную;

величину полезного фонда времени; нормы обслуживания и т.п.

Эти факторы задают ее нормативную (плановую) величину, которую на практике почти никогда не удается обеспечить. Поэтому персонал более объективно характеризуется списочной (фактической) численностью, т.е. количеством сотрудников, которые официально работают в организации в данный момент.

Всписочный состав работников на каждый календарный день включаются как фактически работающие, так и отсутствующие по каким-либо причинам. Не включаются совместители, работники для разовых и специальных работ, привлекаемые на основе специальных договоров, направленные на учебу с отрывом от производства и получающие стипендию за счет предприятия и некоторые другие.

Вусловиях дефицита кадров списочная численность может существенно отличаться от нормативной (в том числе и вследствие невозможности нанять лучших людей и нежелания брать худших). Целесообразно постоянно контролировать соотношение этих двух показателей в абсолютном и в относительном выражении и не допускать их значительного расхождения.

Явочная численность персонала определяется числом вышедших на работу. Списочная численность на определенную календарную дату включает всех

работников, в том числе принятых с данной даты, и исключает всех уволенных, начиная с нее. В ее составе выделяют три категории лиц:

постоянные — принятые в организацию бессрочно либо на срок более 1 года по контракту;

временные — оформленные на срок до 2 месяцев, а для замещения временно отсутствующего работника — до 4-х;

сезонные — принятые на работу, носящую регулярно повторяющийся характер (на срок до 6 месяцев).

Списочная численность персонала ежедневно учитывается табельными записями,

вкоторых отмечаются все работники — как присутствующие на работе, так и отсутствующие по тем или иным причинам. Таким образом, с точки зрения учета она представляет собой сумму явок и неявок.

Списочная численность персонала может рассматриваться и как средняя величина за некоторый период — месяц, квартал, год.

Факторы, влияющие на численность и состав персонала:

1.Ресурсные (наличие ресурсов (трудовых, материальных, земельных, финансовых и др.).

2.Организационно-управленческие (цели и стратегия, территориальная рассредоточенность объектов организации, формы организации труда, уровень автоматизации, механизации, компьютеризации управления, система коммуникаций, организационная культура).

3.Производственные (объемы производства, ассортимент продукции, услуг, технология, специализация, уровень автоматизации, механизации, компьютеризации производства, затраты, характер нововведений, производительность труда).

4.Факторы внешней среды.

Структура персонала (социальная структура организации) – количественное соотношение между группами работников, задаваемое технологической и организационной структурами предприятия. Нормативное состояние структуры персонала отражено в штатном расписании.

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

Структура персонала |

|

|

||

Статистическая |

|

Аналитическая |

||

отражает распределение и движение персонала в разрезе |

определяется на основе |

|||

категорий и групп должностей |

специальных исследований и |

|||

|

|

|

расчетов |

|

персонал основных видов |

|

персонал |

общая |

частная |

деятельности |

|

неосновных видов |

|

|

|

|

деятельности |

|

|

лица, работающие в основных и |

|

работники |

стаж работы, |

соотношение |

вспомогательных, научно- |

|

ремонтного, |

образование, |

отдельных |

исследовательских и опытно- |

|

жилищно- |

профессия |

категорий |

конструкторских подразделениях, |

|

коммунального |

|

работников |

аппарате управления, занятые |

|

хозяйства, |

|

|

созданием продукции, услуг или |

|

подразделений |

|

|

осуществляющие обслуживание |

|

социальной сферы |

|

|

этих процессов |

|

|

|

|

руководители, специалисты, рабочие |

|

|

||

По характеру трудовых функций персонал разделяется на рабочих и служащих.

Рабочие

непосредственно создают материальные ценности или оказывают услуги производственного характера

Классифицируются профессиям, возрасту, формам и системам оплаты труда, стажу.

основные |

|

вспомогательные |

||

заняты в технологических процессах, |

связаны с обслуживанием оборудования и |

|||

изменяющих форму, структуру, свойства, |

рабочих |

мест |

во |

вспомогательных |

пространственное положение предмета |

подразделениях |

— |

ремонтных, |

|

труда |

инструментальных, транспортных, складских |

|||

Рабочие механизированного и ручного труда

работающие при помощи автоматов;

выполняющие работу при помощи машин, механизмов, приборов,

установок;

обслуживающие машины, станки, установки, приборы;

выполняющие работы вручную;

выполняющие работы без применения машин и механизмов;

выполняющие работы по ремонту и наладке машин и механизмов.

Младший обслуживающий персонал, занятый в основном оказанием услуг, не связанных с основной деятельностью (дворники, курьеры, уборщики непроизводственных помещений, водители персональных автомобилей руководства и автобусов, перевозящих сотрудников).

Служащие

осуществляют организацию деятельности людей, управление производством, административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, снабженческие, юридические, исследовательские и другие функции.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|||||

Руководители |

Специалисты – работники, выполняющие ква- |

Другие |

|

работники, |

|||||

и относящиеся |

лифицированные |

виды |

профессиональной |

относящиеся |

к |

служа- |

|||

к этой |

кате- |

деятельности |

|

|

щим, |

осуществляют |

|||

гории |

их |

В зависимости от уровня подготовки: специа- |

подготовку |

и |

оформ- |

||||

заместители, |

листы высшей и средней квалификации. |

ление |

документов, |

||||||

главные |

|

Первые осуществляют руководство производ- |

учет, контроль, хозяй- |

||||||

специалисты, |

ственно-техническими и творческими процесс- |

ственное обслуживание |

|||||||

государствен- |

сами; вторые являются ответственными |

(кассиры, |

|

делопро- |

|||||

ные |

|

исполнителями работ. |

|

изводители, |

|

архива- |

|||

инспекторы. |

Специалисты: |

|

|

риусы, коменданты). |

|||||

|

|

|

главные, ведущие или старшие, |

|

|

|

|

||

|

|

|

могут |

иметь |

категорию, |

|

|

|

|

|

|

характеризуемую номером. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Старший специалист, наряду с исполнением своих обычных обязанностей специалиста, может руководить группой коллег — рядовых исполнителей, не выделенной в самостоятельное подразделение. Это руководство не имеет административного характера, а сводится преимущественно к координации и консультированию. Он может быть также единоличным ответственным исполнителем какой-то работы, не имеющим подчиненных.

Ведущий специалист выполняет те же обязанности, что и старший, но осуществляет дополнительно методическое руководство, а главный координирует работу ведущих и старших специалистов.

На Западе различают следующие категории служащих:

top management;

middle management;

loves management;

инженерно-технический персонал и корпоративные служащие;

работники, занятые физическим трудом;

работники социальной инфраструктуры.

Подготовленность работников к выполнению трудовых функций

характеризуется наличием:

-профессии,

-профессиональной пригодности,

-квалификации,

-профессиональной компетентности.

Профессия – совокупность специальных теоретических знаний, практических навыков и опыта, приобретенных человеком в результате специальной подготовки и работы в данной области, позволяющих осуществлять соответствующий вид деятельности, а также род занятий (юрист, экономист, врач).

Профессиональная пригодность – способность приемлемого выполнения профессиональных обязанностей в результате наличия у человека психических и психофизиологических качеств. Может быть потенциальной (основывается на задатках, физических и психических свойствах человека) и реальной (складывается постепенно, в результате освоения им новых знаний и навыков).

8

Параметры профессиональной пригодности:

физические данные и состояние здоровья;

квалификация, опыт;

активность;

соответствие требованиям, предъявляемым законодательством;

психические особенности и способности;

личные качества (характер, энергичность, самообладание, адаптивность);

направленность личности и мотивированность;

поведение во время и вне работы.

В пределах каждой профессии выделяются специальности - виды деятельности, связанные с выполнением более ограниченных функций.

Так, специальностью в рамках профессии юриста будет соответствующая правовая отрасль – гражданское право, уголовное право, государственное право и пр.

Специальность – комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той или иной профессии.

Специалист – работник, умственный труд которого:

-отличается профессиональной содержательностью, сложностью и интеллектуальностью;

-требует специального образования.

Специализация работника - один из видов профессионального разделения

труда.

Опыт и практика увязывают навыки, знания и умения воедино, формируя квалификацию, т.е. степень профессиональной подготовки, необходимую для выполнения данных трудовых функций.

Различают квалификацию работы и квалификацию работника. Первая представлена совокупностью требований к тем, кто ее должен исполнять; вторая — совокупностью приобретенных человеком профессиональных качеств, которые, в

частности, обусловлены:

уровнем общих и специальных знаний и организационных навыков (для руководителей);

стажем работы в данной или аналогичной должности, необходимым для освоения профессии.

Чем выше квалификация работника, тем в меньшей степени его труд поддается регламентации, контролю и стимулированию.

Высококвалифицированные работники нуждаются в повышенной социальной защите, самостоятельности, создании условий для творчества, но одновременно готовы нести повышенную ответственность.

Совокупность знаний и навыков, специфических способностей работников, необходимых в конкретном трудовом процессе, называется профессиональной компетентностью. Выделяют следующие ее виды:

функциональная (наличие профессиональных знаний и умение их реализовывать);

интеллектуальная (способность осмысленно относиться к работе);

ситуативная (умение действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами);

социальная (наличие коммуникационных и интеграционных способностей, умение поддерживать отношения, влиять, добиваться своего, правильно воспринимать и интерпретировать чужие мысли, выказывать к ним отношение, вести беседы и пр.).