ЛЕКЦИИ по Психолингвистике / № 3. Процесс восприятия, осмысления и порождения речи

.docЛекция № 3

Тема: Процесс восприятия, осмысления и порождения речи

-

Модели и теории порождения речи.

-

Восприятие речи как процесс, ее осмысление.

-

Модели и теории порождения речи.

Речеообразование (порождение речи) – это строго скоординированный поведенческий акт, состоящий из многочисленных движений артикуляторных органов, посредством которых реализуется механизм обмена информацией между людьми.

Существует несколько теорий порождения речи:

1. Акустическая теория речеообразования. Научные основы данной теории были заложены в трудах Гельмгольца, а в 20 в. в работах Г. Фанта, К. Стевенса Дж. Флангана были изложены основные положения данной теории. Речевой сигнал возникает в результате воздействия одного или нескольких источников звука на систему резонаторов, образуемых воздушными полостями речевого тракта. Свойства источника звукаи резонаторной системы не являются неизменным. Произнесение звуков и их последовательностей является динамическим процессом, изменяющимся во времени.

Управление деятельностью речевого аппарата осуществляется высшими отделами головного мозга, часть моторных и сенсорных областей которых в процессе эволюционного развития приобрели функциональную специфичность. Кора больших полушарий головного мозга содержит 3 первичных сенсорных поля – зрительное, слуховое и соматосенсорное. Взаимодействие данных зон осуществляется за счет ассоциативных связей.

Ведущую роль в реализации речи играет левое полушарие при активном участии правого. В левом полушарии находятся 3 центра, связанные с речевой деятельностью:

А. Центр восприятия речи (Вернике)

Б. Центр воспроизведения речи (Брока)

В. Дополнительная моторная область, являющихся частью лобных долей мозга.

Эти центры соединены посредством внутрикорковых связей.

Процесс обработки информации

-

Речевая информация подвергается обработке в периферических отделах слуховой системы.

-

Информация поступает в слуховую кору.

-

В зоне Вернике, находящейся в непосредственной близости к первичной слуховой коре, распознается смысл поступающего сообщения.

-

Для того чтобы осуществилось произнесение слова, необходимо, чтобы активизировалась зона Брока (нижние отделы левого полушария головного мозга). В зоне Брока сведения, поступившие из зоны Вернике, приводят к формированию детальной программы артикуляции звука.

-

Из зоны Брока сформированная программа поступает к моторным областям коры, управляющим мускулатурой речевого тракта.

В современной психолингвистике используются по крайней мере две принципиально различные модели. Одна из них может быть описана как модель языка с конечным числом состояний, или марковская (стохастическая) модель. В этой модели, появление каждого нового элемента речевой цепи зависит от факта и от вероятности появления предшествующих элементов. По определению Ч. Осгуда, использовавшего марковскую модель для интерпретации психолингвистического порождения фразы, «предложения порождаются слово за словом по принципу условных вероятностей, связывающих слова в зависимости от прошлого опыта. Под вербальным контекстом… мы понимаем меру, в какой предшествовавшее появление каких-то вербальных элементов влияет на выбор говорящим в настоящий момент». В данной модели появление каждого нового элемента зависит не только от вероятности, но и от самого факта появления данного элемента. В психолингвистической модели, эти два аспекта соответствуют различным типам структуры потока речи — «статистической структуре» и «лингвистической структуре».

Вторая модель, о которой шла речь во введении,— это порождающая модель, предложенная Н. Хомским и интерпретированная для психолингвистических целей Дж. Миллером. Ее можно определить как трансформационную. В данной модели всякое предложение либо считается ядерным, т.е. может быть построено методом непосредственно составляющих (НС) плюс так называемые обязательные трансформации, либо порождается из ядерного предложения посредством так называемых факультативных трансформаций. Модель Хомского (применительно к психолингвистике) слагается из четырех компонентов: а) семантические единицы, б) классы единиц (эквивалент частей речи), в) правила порождения ядерного предложения по НС и г) правила трансформации. В настоящем обзоре мы будем рассматривать только два последних компонента.

Позднее Ч. Осгуд пересмотрел свою модель, противопоставив ее модели Хомского — Миллера (1963 г.). Соглашаясь с тем, что обычная марковская модель не удовлетворяет современному состоянию современных знаний (и, в частности, с тем, что она не может объяснить темп усвоения ребенком языка), Осгуд в то же время старается избегнуть крайностей трансформационного направления. Условными вероятностями могут быть связаны не только единицы, но и операции, образующие последовательные «шаги» в структуре, предложения. Другой интересный тезис Осгуда – идея о том, что для определенных целей (именно для целен так называемого анализа содержания) целесообразно представлять себе любое как угодно сложное предложение в виде цепи «ядерных утверждений», имеющих вид «субъект — связка — объект» и в совокупности семантически эквивалентных исходному предложению.

К концу 60-х годов А.А. Леонтьев и Т.В. Ахутина разработали обобщенную модель порождения высказывания. Основные положения данной теории следующие:

1. Идея анализа по единицам, а не по элементам, восходящая к работам Л.С. Выготского. В качестве главного предмета исследования берется не сегмент текста, а некоторое элементарное действие (например: высказывание), которая обладает всеми признаками деятельности.

2. Необходимость учета всех основных признаков деятельности, выделенных Н.А. Бернштейном. Имеется в виду, во-первых, трехчленность деятельности по построению высказывания: фаза планирования программы, фаза осуществления программы и фаза сопоставления (контроль и, если нужно, коррекция). Во-вторых, - целенаправленность и мотивированность действия: человек говорит не просто потому, что реагирует, но активно осуществляет свою деятельность, в частности речевую, с определенной целью. И, в-третьих, - иерархическая организация психофизиологической обусловленности действия, связанная с идеей уровневой физиологической организации.

3. Эвристичность. Человек может пользоваться и той, и другой стратегией и осуществляет выбор того пути, который ему кажется наиболее целесообразным.

4. Учет механизма вероятностного прогнозирования будущего. Человек прогнозирует будущее, к которому он хочет прийти. Это принцип любой деятельности и, в частности, речевой. У человека всегда есть выбор возможных исходов и он старается ограничить их число, преодолеть избыточное число степеней свободы. Так, если при редактировании текста нужно заменить какое-то слово, редактирующий сначала ограничивает огромное число возможных вариантов, из которых он будет делать выбор, и только потом уже перебирает все оставшиеся потенциальные исходы, оценивает целесообразность выбора именно данного слова.

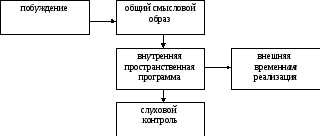

Схема речепорождения на сегодняшний день в отечественной ПЛ имеет следующее строение:

1. Побуждение – мотив, внешний раздражитель, интенция, побуждение объединяет в себя мотив как следствие воздействия и внешний раздражитель.

2. Общий смысловой образ (семантика) – опосредование мысли во внутреннем слове, замысел, программа речевого высказывания, внутренне-речевая схема высказывания. Данный компонент включает 2 уровня модели порождения речи: 1) уровень внутриречевой схемы высказывания; 2) уровень выбора слова по значению.

3. Построение внутренней пространственной программы – это программирование грамматического оформления свернутых опорных форм слов. Данный компонент не предполагает реализацию программы.

4. Внешняя временная реализация – предполагает полную автоматизацию всех действий, обеспечивающих акт произнесения. Этот механизм состоит из 2 компонентов: 1) действия оформления (произношение, интонирование) и внутренне структурное оформление (грамматическое оформление – падеж, род, число и др.); 2) действия оперирования – средство создания первых действий и аппарат построения внутренней пространственной схемы (сличение , отбор, составление целого из частей, комбинирование, перестановки, принятие решения, вариации по аналогии).

-

Восприятие речи как процесс, ее осмысление.

Существует 2 способа обработки информации: целостный и сегментный. В левом полушарии осуществляется сегментный способ, при этом распознаванию сообщения предшествует процесс выделения временных составляющих, соответствующих лингвистическим единицам (фонемам, слогам), определение характеристик и идентификация этих составляющих.

Правое полушарие использует целостный способ восприятия, основанный на сопоставлении сигналов с хранящимися в памяти эталонами акустического образа этих слов. При этом механизм целостного восприятия возможен только при наличии в памяти акустических эталонов каждого слова. Этот механизм восприятия активно используется в условиях шума, он более быстродействующий по сравнению со сложной иерархией посегментного декодирования, которое осуществляет левое полушарие.

В процессе восприятия задействованы оба способа обработки информации. Оба полушария способны самостоятельно распознавать речевые сигналы, но для правого полушария имеются ограничения, связанные с объемом словаря целостных звуковых эталонов.

Речевые сигналы, таким образом, с помощью общих слуховых механизмов, при этом нейронные структуры слуха выделяют те акустические признаки, которые необходимы и полезны для фонологической интепретации. Существует понятие акустических ключей, которые используются человеком для опознания фонемного состава речевого сообщения. Существуют ключи для идентификации гласных и ключи для идентификации согласных.

Совокупность явлений, связанных с осмысленностью речи, относится к осмыслению (семантике) речи.

Под осмыленостью речи, ее содержанием подразумеваются процессы и операции, которые лежат в основании построения речи и в связи с ней реализуются в психике говорящего. Таким образом под осмысленностью речи понимаются вопросы, связанные с образованием имени, значения слова, выбором слова для использования в речи в соответствии с мыслью говорящего, с развитием осмысленной речи у ребенка и др.

Уже у младенцев отмечаются элементы осмысленности речи, субъективный отклик на окружающую действительность и общение с людьми. Например, уже младенец 2-х недель жизни владеет понятием объекта, его места, принцип его сохранения при исчезновения из поля зрения, равномерность движения и др. Экспрессивная функция – это энергетическое начало речи, а намерение высказаться возникает уже у новорожденных. Так, субъективный компонент плача и крика – это негативные переживания, связанные с нарушением комфортных условий, это первые семантемы первых детских вокализаций. Гуленье, гуканье, лепет обнаруживаются в спокойном удовлетворенном состоянии, их семантическое содержание – позитивные субъективные переживания. Маленькие дети начинают осмысленно воспринимать речь раньше тгого момента, когда сами начинают говорить.

На сегодняшний день существует 2 теории восприятия речи – моторная и сенсорная.

Моторная теория была сформулирована А. Либерманом и определяет процесс восприятия речи подобный процессу ее порождения, поскольку в процессе восприятия речи человек определяет значения моторных сигналов, необходимых для производства сообщения.

Сенсорная теория в чистом виде не существует (автор Г. Фант), она не противоречит моторной, а рассматривает моторный компонент как побочное явление. Основная суть данной теории состоит в том. что полученный в процессе восприятия речи сигнал сопоставляется с эталоном по своим акустическим признакам. Сенсорный элемент в речевосприятии доминирует и относительно независим от моторного компонента, восприятие речи возможно и без моторного звена.

А.А. Леонтьев считает, что речевосприятие – это активный динамичный процесс, в котором активно участвует речедвигательное, а, следовательно, моторное, звено. Таким образом, А.А. Леонтьев придерживается преимущественно моторой теории, однако вносит в нее свое понимание, а именно:

1. Как в речевосприятии, так и в речепорождении появляются последовательности, являющиеся продуктом слуховых имитаций.

2. В восприятии речи мы опираемся на моторный компонент, даже когда он неадекватен, модифицирован.

3. Большинство ситуаций восприятия речи связано с использованием уже сформированного ранее перцептивного эталона. При этом признаки этого эталона могут быть как сенсорными, так и моторными, и носят эвристический характер.

Теории восприятия речи делятся также по основанию активного и пассивного характера восприятия. Так пассивные теории – это теории пошагового принятия решений, соотносимые с моделью с конечным числом состояний («грамматика для слушающего» Ч. Хоккета). Одной из разновидностей активной теории является «Анализ через синтез» (М. Хале и К. Стивенсон), согласно которой, чтобы воспринять высказывание, нужно построить ее синтаксическую модель, которая в целом соответствует той модели, которая используется нами в процессе порождения речи (т.е. процесс понимания речи в своей основе не различается с процессом продуцирования речи). Данная теория, при этом, не отрицает эвристический принцип восприятия речи.