GOS / 17 Поляризация света

.docПоляризация света. Методы получения поляризованного света законы Брюстера и Малюса. Рассеяние света. Закон Релея. Цвет неба и зорь.

По

электронной теории в состав атомов и

молекул входят электроны, частицы,

которые имеют заряд

![]() ,

,

![]() и способную поэтому совершать колебания

с огромной частотой

и способную поэтому совершать колебания

с огромной частотой

![]() .

Колеблясь эти заряженные частицы создают

в окружающем пространстве изменяющееся

эл.поле. По эл/маг. теории Максвелла

изменяющееся эл.поле формирует в

окруж.простр-ве изменяющееся магн.поле,

котор. в свою очередь формирует

изменяющ.эл.поле. Т.о. созда-ся эл/магн.

волна.

.

Колеблясь эти заряженные частицы создают

в окружающем пространстве изменяющееся

эл.поле. По эл/маг. теории Максвелла

изменяющееся эл.поле формирует в

окруж.простр-ве изменяющееся магн.поле,

котор. в свою очередь формирует

изменяющ.эл.поле. Т.о. созда-ся эл/магн.

волна.

Эл.магн. волна содержит неразрывно связанные эл. и магн. поля, в котор. колебания происходят во взаимноперпенд-х плоскостях.

В световой волне колебания происходят во всевозможных направлениях.

В данном луче присутствуют колебания всевозможных направлений. Такой свет (луч) называют неполяризованным или естественным.

Пусть теперь этот естественный луч направлен перпенд.плоскости рисунка.

Тот же естественный луч можно представить иначе:

2-е представление естественного света.

В этом 2-м представлении мы имеем 2 взаимноперпенд.колебания, которые оказыв-ся один-мы по амплитуде, но являются некогерентными.

Итак, естеств.свет можно представить как совокуп. 2-х взаимноперпенд. колебаний одинаковой амплитуды, но совершенно некогерентными между собой.

Луч содержащий колебания эл-го в-ра одного направления носит название линейно-поляризованного или плоско-поляризованного луча. В такой поляризованной волне колебания эл.вектора происходят в строго опр.пл-ти. Приборы которые превращают неполяр.свет в плоскополяризованный носят название поляризаторов.

Аналогич.приборы, которые используют для исслед-ия хар-ра поляризации носят название анализатора. Один и тот же прибор может выполнить роль поляризатора и анализатора.

Сущ.приборы, которые реализуют процесс деления исход.в-ра на 2 взаимноперп-х сост-х.

В

частности, когда

![]()

На входе: E.

На

выходе:

![]() .

.

![]() ,

амплитуды одинаковы, колебания эти

когерентны.

,

амплитуды одинаковы, колебания эти

когерентны.

Но на выходе из прибора набегает сдвиг фаз

![]() .

.

Если

сдвиг фаз

![]() ,

то прибор называют пластинкой в целую

волну.

,

то прибор называют пластинкой в целую

волну.

Если

![]() ,

то прибор называют пластинкой в полволны.

,

то прибор называют пластинкой в полволны.

Если

![]() ,

то прибор называют пластинкой в четверть

волны.

,

то прибор называют пластинкой в четверть

волны.

При

прохождении пластинки в полволны

плоскополяриз.колебание во входе

превращ-ся в плоскополяр.той же амплитуды

на выходе, но происходит переориентация

в-ра колебания на угол

![]() .

.

При расчете интенсивности на выходе используют закон Малюса:

![]() .

.

![]() -

интенсив.света падающего на

идеаль.анализатор.

-

интенсив.света падающего на

идеаль.анализатор.

![]() -

интенсивность света проходящего ч/з

идеаль.анализ-р.

-

интенсивность света проходящего ч/з

идеаль.анализ-р.

![]() -

угол м/у в-ром (напр-ем) плоского колебания

на входе в идеаль.анализатор и напр-ем

этого идеаль.анализатора.

-

угол м/у в-ром (напр-ем) плоского колебания

на входе в идеаль.анализатор и напр-ем

этого идеаль.анализатора.

Простейший поляризатором является простая стеклянная пластинка, расположенная под углом к пучку неполяризованного света.

Опыт

показал, что при отражении светового

пучка от границы раздела прозрачных

диэлектриков с абс.показ.преломления

![]() и

и

![]() ,

т.е. для границы с относит.показ.преломления

,

т.е. для границы с относит.показ.преломления

![]() происходит частич.поляризация как

отраженного так и проход-го пучка.

происходит частич.поляризация как

отраженного так и проход-го пучка.

Пусть падает естественный свет. Изобразим колеб.в этом естеств.свете в виде Р и S-колебаний.

Р-колебания (Р-paralelle)-параллельный пл-ти падения.

S-колебания

(S-strike-бить)-![]() пл-ти падения.

пл-ти падения.

З-н Брюстера: сущ-ет такое направл.пучка, при котор.отраж-й луч оказ-ся нацело плоскополяризованным, т.е. происходит полная поляризация пучка естеств.света отраж-го от границы раздела 2-х прозрачных диэлектриков, например воздух-вода, воздух-стекло.

Этот з-н открытый Брюстером имеет вид:

![]() .

.

![]() -угол

Брюстера, или иначе угол полной поляризации

естеств.пучка, отраж-го от границы 2-х

прозрачных диэл.

-угол

Брюстера, или иначе угол полной поляризации

естеств.пучка, отраж-го от границы 2-х

прозрачных диэл.

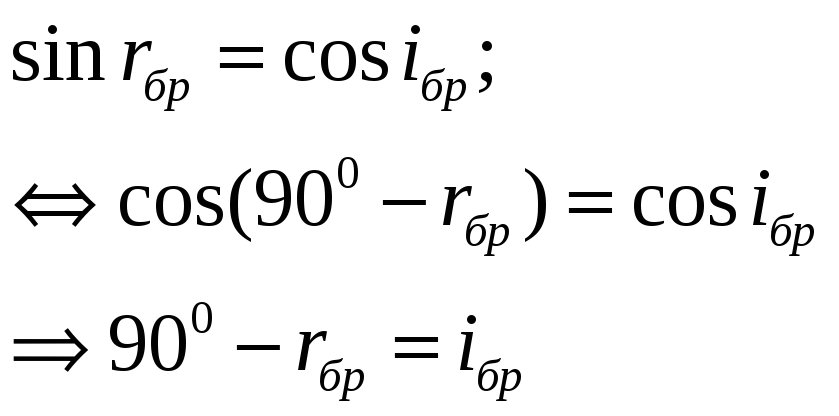

Закон

представляет собой условие полной

поляризации отраженного пучка. Если

![]() ,

то

,

то

![]() .

.

![]()

![]() -

з-н Бр. (для

-

з-н Бр. (для

![]() ).

).

![]() -

з-н прелом-я (для люб.угла).

-

з-н прелом-я (для люб.угла).

![]() -

з-н преломления (для

-

з-н преломления (для

![]() ).

).

Сравнивая ф-лы получим

![]()

![]() .

.

Рассеяние света. Опыт показывает, что мутные среды рассеивают свет. Закономерности рассеяния мутными средами был изучен Тиндалем (1868).

Рассмотрим закономерности рассеяния света.

-

Пусть первичная волна имеет вид:

- уравнение первичной волны, возбуждающей

колебания заряженных частиц, входящих

в состав молекулы или атома, рассеивающей

крупицы.

- уравнение первичной волны, возбуждающей

колебания заряженных частиц, входящих

в состав молекулы или атома, рассеивающей

крупицы.

Из

теории возбужденных колебаний следует

![]() - уравнение вынужденных колебаний

заряженных частиц, входящих в состав

данной частицы.

- уравнение вынужденных колебаний

заряженных частиц, входящих в состав

данной частицы.

![]() -

из теории вынужденных колебаний.

-

из теории вынужденных колебаний.

Колеблясь под воздействием светового поля заряженные частицы излучают вторичные волны, распространяющиеся во всех направлениях соответствующей интенсивностью и эти вторичные волны образуют рассеянный свет.

Из

теории излучения следует, что

![]() - уравнение рассеянной волны.

- уравнение рассеянной волны.

![]() -

из теории излучения.

-

из теории излучения.

![]() - основной закон эффекта Тиндаля.

- основной закон эффекта Тиндаля.

-

Рассмотрим вопрос о зависимости интенсивности рассеянного света от длины волны, возбуждающего света:

Из

теории излучения следует, что для

возбуждения вторичной волны необходимо,

чтобы заряд двигался ускоренно, т.е

![]()

![]()

![]() -

закон Релея.

-

закон Релея.

Интенсивность света, рассеянного мелкими крупицами мутной среды оказывается обратно пропорциональной 4-й степени длины световой волны. Закон получил название впоследствии закона Релея и представляет собой наряду с законом эффекта Тиндаля выражает основные свойства явления рассеяния мутными средами.

Наблюдения показывают, что рассеяние света происходит и в химически чистых однородных средах. Этот вид рассеяния имеет иную природу. Оказывается, что в силу хаотичности теплового движения молекул происходит непрерывное сгущение и разрежение в микрообъемах. Это явление получило название флуктуации плотности. За счет этого возникает зернистость среды. Рассеяние на флуктуации плотности называется молекулярным. Закономерности рассеяния такие же, что и в эффекте Тиндаля. Молекулярное рассеяние обуславливает такие явления как голубой цвет неба, красный цвет светил при восходе и заходе и красный цвет зорь при заходе.

Зори.

Голубой цвет неба.

Цвет светил при восходе и заходе.

В

1669 г. датский ученый Эразм Бартолин

опубликовал работу, в которой сообщил

об открытии нового физического явления

– двойного

преломления света.

Рассматривая преломление света в

кристалле исландского шпата ( ),

Бартолин обнаружил, что луч внутри

кристалла расщепляется на два луча

(рис. 11.7). Если кристалл поворачивать

относительно направления первоначального

луча, то поворачиваются оба луча,

прошедшие через кристалл. Один из лучей

вел себя согласно известному закону

преломления света, а второй совершенно

необычно. Поэтому Бартолин первый луч

назвал обыкновенным,

а второй необыкновенным.

Рис. 11.7

Кроме того, Бартолин обнаружил, что луч света, падая в определенном направлении в кристалле исландского шпата, не раздваивается.

Объяснение этому явлению дал современник Бартолина - голландский ученый Христиан Гюйгенс. Он показал, что необычное поведение луча света, проходящего через исландский шпат, связано с анизотропией кристалла. Направление, вдоль которого падающий луч не раздваивается, Гюйгенс назвал оптической осью, и кристаллы, имеющие одну оптическую ось, – одноосными кристаллами (исландский шпат, турмалин). Оптические свойства одноосного кристалла одинаковы вдоль всех направлений, образующих один и тот же угол с оптической осью. Любая плоскость, проходящая через оптическую ось, называется главным сечением кристалла. Существуют кристаллы, у которых имеются две оптические оси. Такие кристаллы называют двухосными (гипс, слюда).

В своей книге «Трактат о свете», изданной в Лейдене в 1690 г., Гюйгенс подробно объяснил явление двойного преломления света. Благодаря своим исследованиям Гюйгенс подошел к открытию явления поляризации света, однако решающего шага он сделать не смог, поскольку световые волны в его теории предполагались продольными.

Рассмотрим подробнее явление двойного лучепреломления. Оно заключается в том, что луч внутри кристалла расщепляется на два луча. Один из них подчиняется известному закону преломления Снеллиуса: , этот луч о обыкновенный, а другой не подчиняется – необыкновенный луч е. Выглядит это так, как показано на рис. 11.8, а.

Рис. 11.8

Исследования показали, что обыкновенный и необыкновенный лучи являются полностью поляризованными во взаимно перпендикулярных направлениях.

Плоскость колебаний обыкновенного луча перпендикулярна главному сечению, а необыкновенного луча – совпадает с главным сечением. На выходе из кристалла оба луча распространяются в одинаковом направлении и различаются лишь направлением поляризации (рис. 11.8, б).

Явление двойного лучепреломления используется для получения поляризованного света.

В некоторых кристаллах один из лучей поглощается сильнее другого (дихроизм). Очень сильным дихроизмом в видимом свете обладает кристалл турмалина (прозрачное кристаллическое вещество зеленоватой окраски). В нем обыкновенный луч практически полностью поглощается на длине 1 мм, а необыкновенный луч выходит из кристалла. В кристалле сульфата йодистого хинина один из лучей поглощается на длине 0,1 мм. Это явление используется для создания поляроидов. На выходе поляроида получается один поляризованный луч.

Часто в качестве поляризатора используется так называемая призма Николя. Это призма из исландского шпата, разрезанная по диагонали и склеенная канадским бальзамом (рис. 11.9).

Рис. 11.9

Показатель преломления канадского бальзама лежит между значениями показателей и для обыкновенного и необыкновенного лучей в исландском шпате ( ). За счет этого обыкновенный луч претерпевает на прослойке бальзама полное внутреннее отражение и отклоняется в сторону. Необыкновенный луч свободно проходит через эту прослойку и выходит из призмы.

Двойное лучепреломление объясняется анизотропией кристаллов. В таких кристаллах диэлектрическая проницаемость ε зависит от направления. В одноосных кристаллах диэлектрическая проницаемость в направлении оптической оси и в направлениях перпендикулярных к ней имеет разные значения.

Поскольку , а в диэлектриках μ = 1, то . Следовательно, из анизотропии ε вытекает, что электромагнитные волны разных направлений колебаний вектора имеют разный показатель преломления, и следовательно разную скорость распространения. Скорость распространения обыкновенного луча , а необыкновенного , причем необыкновенный луч распространяется перпендикулярно оптической оси кристалла. В соответствии с этим одноосные кристаллы характеризуются показателем преломления обыкновенного луча и показателем преломления необыкновенного луча . В зависимости от того, какая из скоростей или больше, различают положительные и отрицательные одноосные кристаллы. При условии, когда – кристалл положительный, – отрицательный.

Методика.

Программа средней школы большое внимание уделяет изучению поляризации света. Рассмотрение этого вопроса необходимо потому, что без установления поперечного характера световых волн доказательство электромагнитной природы света не будет достаточно убедительным. Учащимся известно, что электромагнитные волны поперечны, между тем после изучения интерференции и дифракции вопрос о характере световых волн остается отчасти открытым. Этот пробел может быть восполнен только рассмотрением поляризации света. Сначала, опираясь на опыты с механическими волнами (на упругом шнуре), а затем и на опыты с поляризацией электромагнитных волн, необходимо повторить и подчеркнуть, что поляризация характерна только для поперечных волн. Объясняют, что естественный свет не поляризован. В пучке волн, испускаемых обычным источником, присутствуют колебания различных направлений, перпендикулярные направлению распространения волны.

Надо из этого естественного света выделить волны, колебания вектора Е в которых происходят в одной плоскости, т. е. поляризованный свет. Таким свойством по отношению к свету обладают анизотропные кристаллы и ряд других веществ, называемых поляризаторами.

Естественный свет, пройдя через поляризатор (например, кристалл турмалина или поляроид), становится поляризованным. Обнаружить эту поляризацию света помогают те же кристаллы или пластины, которые теперь выполняют роль анализатора света; их называют анализаторами. Затем учащимся демонстрируют поляризацию света с помощью турмалина (или поляроидов из набора по поляризации света), делают вывод о поперечности световых волн и рассматривают примеры применения поляризованного света. Целесообразно на уроке показать учебный видеофильм «Поляризация света».

В заключение рассматривают вопрос о дисперсии света. Сна-чала учащихся знакомят с рядом новых для них понятий, прежде всего с понятиями «монохроматическое излучение» и «дисперсия волн».

Педагогика

«Воспитание детей – это мудрое ограничение. Ребенок должен понять, что есть три вещи: можно, нельзя, надо» (В.А. Сухомлинский)

Комментарий авторов. Важной формой установления и поддержания контакта ученик – родитель – учитель было и остается родительское собрание. Это взаимодействие, в ходе которого не только идет знакомство с текущими оценками и даже не столько передача замечаний по поводу успеваемости и поведения детей. Это встречи, в ходе которых происходит обсуждение, принятие решений по самым наболевшим, по самым важным проблемам школьной жизни ребенка. Не- случайно сейчас в школе появилась возможность приглашать на такие встречи специалистов: психологов, юристов, врачей и др.

Сегодня во многих средствах массовой информации идет речь об усилении ответственности родителей за обучения детей на ступени среднего образования. Вниманию предлагается сценарий родительского собрания «SOS» в старших классах. Данное родительское собрание рекомендовано для проведения в классах, где наметилась тенденция снижения мотивации учащихся к обучению, а также снижение внимания родителей к учебе детей. Цель собрания: выявление причин низкой мотивации к обучению и поиск вариантов решений. Итог: заключение договора об индивидуальной ответственности детей и родителей. Мы считаем, что данный сценарий поможет классным руководителям в решении подобной проблемы. Это родительское собрание проводилось авторами в трех старших классах сельской школы, в результате чего был получен позитивный результат.

Цель собрания: выявление причин низкой мотивации к обучению и поиск вариантов решений.

Предполагаемый итог: заключение договоров об индивидуальной ответственности детей и родителей за результаты обучения

Оформление на классной доске: Родительское собрание «SOS», эпиграф слова Сухомлинского, информация по собранию, вопросы для обсуждения

Форма собрания: обмен мнениями.

Вопросы для обсуждения:

-

Роль семьи и школы в формировании и поддержании мотивации учащихся к обучению.

-

Возможность заключения договора об индивидуальной ответственности детей и родителей за результаты обучения.

Этапы собрания

-

Организационно-подготовительный этап.

-

Основной этап:

-

Выступление школьного психолога: о мотивации учащихся к учебной деятельности в старшем школьном возрасте.

-

Постановка проблемы: выступление классного руководителя; представление статистических данных, анализ учебных достижений учащихся и ознакомление с ними родителей.

-

Обсуждение и анализ проблемы: выступление администрации; выступление учителей-предметников; выступление родителей.

Подведение итогов. Рекомендации родителям для дальнейшего заключения договоров.

Подготовительный этап:

-

выявить учащихся с проблемами путем наблюдений, бесед, тестов;

-

подготовить статистические данные по проблемам собрания;

-

пригласить родителей на собрание;

-

пригласить психолога или соцпедагога;

-

пригласить представителей школьной администрации;

-

подготовить кабинет для собрания.

-

провести опрос учителей о присутствии на собрании и выступлении.

Ход собрания

1. Выступление классного руководителя:

Мы рады Вас приветствовать на нашей очередной встрече, мы благодарны тем, кто все-таки, как и учительское сообщество, дела собственных детей считает наиболее важными в этой жизни.

9 лет классные руководители Ваших детей просвещали Вас на родительских собраниях. Наверняка, многим из Вас есть, что вспомнить о ходе и тематиках наших встреч. Это различного рода мосты доверия, это и беседы по поводу трудностей в обучении, это и подготовка в получении нашими учениками своего профессионального звания Ученик. И мы считаем, что ребенок 11 лет осваивает именно профессию «ученик», чтобы потом спокойно выбрать другую профессию, т.е. задача первых экзаменов, это и трудный разговор о выборе пути ит.д.

Но сегодня у нас накануне окончания первого полугодии в 10 классе, отнюдь не праздничное настроения, не праздничный разговор, поэтому мы говорим сегодня «SOS».

Мы сегодня сталкиваемся с проблемой: нежелание учеников учиться. Чья это проблема?

-

Детей?

-

Родителей?

-

Учителей?

Проблема детей? Берут сомнения, что для них это проблема. Давайте посмотрим на жесткие цифры статистики. В 10 класс зачислено 44 человека на начало учебного года, из них 3 отличника: (называются фамилии учеников), три человека с одной «4», 9 человек «твердых» ударников, итого 15 человек.

На сегодня по предварительной успеваемости предположительно намечается только 10 человек, ударников.

Также по предварительной успеваемости за две недели до окончания полугодия 20 человек неуспевающих, и это неудивительно, т.к. общее количество двоек, полученных за все полугодие ___. И это тоже неудивительно. С чего начинается наш день, с опозданий, их только за ___ .

последние 4 недели 18 человек пропустили или опоздали на первые уроки более 40 раз, мы уж не говорим об опозданиях в течение всего учебного дня. Помимо этого за все полугодие пропущено без справок ___ уроков (может быть, ребенок и болел, но не считает нужным идти в больницу за справкой).

Почти ежедневно жалобы на дисциплину и грубость на уроке от учителей, при встрече в учительской, но а доведенные до отчаяния учителя пишут докладные, их за первое полугодие 26.

Содержание докладных следующее: плохая дисциплина, нет желания заниматься, не сдали тетрадь с домашнее работой, не готов к уроку, нет учебника, огрызается, удален с урока, плевал из трубочки, бросали бумаги, витает в облаках, накурились, включили музыку, ходит по классу, плеер в ушах, балуется с телефоном и т.д. уже даже можно услышать о негласном соревновании у кого больше двоек или опозданий. Детский сад! Почему-то наши дети считают себя вполне взрослыми, чтобы курить, пить пиво, гулять до полуночи, выражаться нецензурной бранью в стенах школы - для всего этого они взрослые. А вот когда идет разговор о том, чтобы нести ответственность, они у нас все с паспортами (т.е. государство уже считает вполне ответственными), то вот здесь они становятся маленькими, беззащитными.

А может быть, все-таки это проблема родителей? Давайте посмотрим опять на сухие цифры статистики. В этом году независимо, что это 10 класс, учащиеся обязаны вести дневники, а классные руководители еженедельно проверять и делать соответствующие записи. из 44 человек систематически, хотя бы раз в 2 недели (если судить по росписям родителей) только 10 человек интересуются делами ребенка. Даже такие записи классного руководителя в дневнике: «подделываем оценки», «вырываем листы», «не даем дневник», колонка «2» (эти случаи есть),- даже на это не было никакой реакции. И единственное наказание знает ребенок, что его не пустят на улицу, а другого действия со стороны не будет.

Судя по частоте посещения школы за первое полугодие без приглашений школу посетили 8 человек из 44 родителей, и то некоторые на бегу или по пути, мы видим, что немногие родители заинтересованы в информации о своих детях, чтобы в обучении был результат. Чаще мы ощущаем полное безразличие к образованию ребенка

Дети зачастую не осознают, что по ним общество судит о родителях. Мы говорили с вами на одном из собраний: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому». Но покажите нам родителей, которые могут безнаказанно не прийти в течение дня и более на работу, сказать работодателю, что ко мне «прикопались» со своими требованиями, без ущерба для себя не выполнить свои трудовые обязанности, обидеться на замечания и уйти с плеером в ушах с рабочего мести, спать на рабочем месте.

Итак, учитель остается наедине с проблемами и с ребенком, и возникают извечно русские вопросы: «Кто виноват и что делать».

Оказывается, что это все-таки проблема учителей! Какие методы есть у учителя, чтобы решить это проблему?

-

Побеседовать с родителями? Родители, мы видим по статистике, не очень торопятся в школу, да и вызвать их нельзя, можно только пригласить. А всем известно, что приглашение - дело добровольное, хочу – иду, хочу – не иду.

-

Поставить «2» – запрещено, это оценка в школе сегодня объявлена криминальной, ставишь себе за свое желание дать ребенку знания, а не ребенку за нежелание учиться,

-

«Удалить» за подготовку (принадлежности) или за грубость или за неуправляемую дисциплину, не могу, нарушаю права ребенка на образование

-

Написать замечание ученику в дневник – травма души ребенка, да и есть ли смысл, если как мы видим статистику, в него заглядывает только часть родителей.

-

Посещение на дому. А будут Вас рады видеть на пороге?

-

Повысить голос адекватно поведению ребенка не могу: непедагогично и наказуемо. Остаются еще уговоры ребенка: «Ваня, ты такой хороший, поучись, пожалуйста, это ведь тебе необходимо!» Почему-то такие беседы с великовозрастными 16-17 летними детинами не совсем или совсем не влияют.

Итак, это проблема учителя. Ведь это их работа, они получают деньги, это им важно, чтобы ребенок состоялся, нашел свой путь в жизни, т.к. труд учителя сегодня так и оценивается по результату.