GOS / 8 Экспериментальные основания электродинамики

.doc7. (19) 19.Экспер основ элдинам, взаим неподв зар, опыты Кулона,взаимодей токов,опыты Ампера,элмаг индук,опыты Фарадея.Сформ образ, развив и воспит знач изуч-мых вопр-в.Раскрыть метод изуч одного из осн элем знания:сила Амп.сила Лорен,модель ферромаг-ка. Опис псих особ-ти формир положит мотивации уч-ся на уроке при изуч данн мат-ла. Требов к соврем уроку.

![]() 1

1 9.

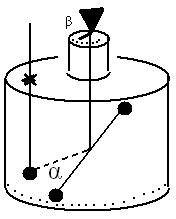

З-н взаим-твия точ-х зарядов был уст-лен

в 1785 г. Кулоном. В

качестве реальной модели точечных

зарядов Кулон использовал маленькие

заряженные шарики. В крутильных весах

легкое стеклянное коромысло, подвешенное

на упругой тонкой нити, заканчивается

с одной стороны металлическим шариком,

а с другой — противовесом.

9.

З-н взаим-твия точ-х зарядов был уст-лен

в 1785 г. Кулоном. В

качестве реальной модели точечных

зарядов Кулон использовал маленькие

заряженные шарики. В крутильных весах

легкое стеклянное коромысло, подвешенное

на упругой тонкой нити, заканчивается

с одной стороны металлическим шариком,

а с другой — противовесом.

Кулон дотрагивался наэлектризованным шариком такого же размера до шарика на коромысле. При этом заряд перераспределялся поровну между этими шариками, и они отталкивались друг от друга. Коромысло поворачивалось и закручивало нить до тех пор, пока сила упругости нити не уравновешивала силу электрического взаимодействия.

Поворачивая рукоятку в верхней части прибора, к которой прикреплена ннть, можно было изменить угол закручивания нити. При этом менялась сила упругости и за счет этого — расстояние между зарядами.

Кулон определил: сила электрического взаимодействия между точечными зарядами изменяется обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.

![]() ,

к=1/4πε = 9*109м/Ф,

ε0=8,85*10

-12

Ф/м

,

к=1/4πε = 9*109м/Ф,

ε0=8,85*10

-12

Ф/м

![]()

![]()

Электрический заряд – это физическая величина, характеризующая свойство частиц или тел вступать в электромагнитные силовые взаимодействия.

Впервые закон взаимодействия неподвижных зарядов был открыт французским физиком Ш. Кулоном в 1785 г. В своих опытах Кулон измерял силы притяжения и отталкивания заряженных шариков с помощью сконструированного им прибора – крутильных весов, отличавшихся чрезвычайно высокой чувствительностью.

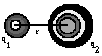

Идея измерений основывалась на блестящей догадке Кулона о том, что если заряженный шарик привести в контакт с точно таким же незаряженным, то заряд первого разделится между ними поровну. Таким образом, был указан способ изменять заряд шарика в два, три и т. д. раз. В опытах Кулона измерялось взаимодействие между шариками, размеры которых много меньше расстояния между ними. Такие заряженные тела принято называть точечными зарядами.

З-н Кулона применим только к точеч зарядам. В случ протяж-х тел з-н не действует.Для расчета взаим-ствия необх кажд из зар тел разбить на элем участки, опред-ть элем-ные воздейст-я одного элем участка на другой и проинтег-ть эти воздействия по объемам этих тел.Но эта з-ча громоздкая,есть неск случ когда з-н кулона оказ-ся справедл и для протяж тел. Теорема Остроградского: поле равномерно зар-го шара эквивалентно полю точ заряда той же величины расположенного в центре этого шара. Единицей в СИ является 1 Кл

В 1931 г. М.Фарадей (англ)открыл явление эл

маг индукции: если маг поле изменяется

то возникает эл ток. В 1865 г. Максвелл

разработал Эл маг теорию которая

базировалась на идеях Фарадея. В основе

теории было предположение: 1) Измен эл

поле эквивал-но току и формир-ет вокруг

себя вихревое маг поле. 2) ) Измен маг

поле формир-ет вокруг себя вихревое эл

поле и если в области расположен проводник

то в нем возникает Эл ток который м-но

назвать индукционным. На основе этих и

ряда других предположений Максвелл

пришел к выводу что свет представляет

собой эл маг волну, любая эл маг волна

распр-ся в вакууме со скор-ю С=3*108

м/с.Вторая половина XIX

столетия сопровожд быстрым разв-ем

эл.техники.Были разработаны различные

эл машины:электрогенераторы,двигатели,трансформаторы

1931 г. М.Фарадей (англ)открыл явление эл

маг индукции: если маг поле изменяется

то возникает эл ток. В 1865 г. Максвелл

разработал Эл маг теорию которая

базировалась на идеях Фарадея. В основе

теории было предположение: 1) Измен эл

поле эквивал-но току и формир-ет вокруг

себя вихревое маг поле. 2) ) Измен маг

поле формир-ет вокруг себя вихревое эл

поле и если в области расположен проводник

то в нем возникает Эл ток который м-но

назвать индукционным. На основе этих и

ряда других предположений Максвелл

пришел к выводу что свет представляет

собой эл маг волну, любая эл маг волна

распр-ся в вакууме со скор-ю С=3*108

м/с.Вторая половина XIX

столетия сопровожд быстрым разв-ем

эл.техники.Были разработаны различные

эл машины:электрогенераторы,двигатели,трансформаторы В

1820 г. Л.Ампер сформ-л важный з-н эл-динамики

опред-щий силу действ-ю на элемент тока

во внешнем маг поле. Вокруг элем-та с

током форм-ся свое маг поле,взаим-ие

этого «своего» маг поля с внешним маг

полем и обуславливает появление

силы.кот-ю назыв-т силой Ампера. Количест-но

з-н Ампера выр-ся ф-лой:

В

1820 г. Л.Ампер сформ-л важный з-н эл-динамики

опред-щий силу действ-ю на элемент тока

во внешнем маг поле. Вокруг элем-та с

током форм-ся свое маг поле,взаим-ие

этого «своего» маг поля с внешним маг

полем и обуславливает появление

силы.кот-ю назыв-т силой Ампера. Количест-но

з-н Ампера выр-ся ф-лой:

![]() .

Эта ф-ла определяет элем силу дейст-ю

на элем-т тока в чужом поле.В векторной

форме закон выглядит так:

.

Эта ф-ла определяет элем силу дейст-ю

на элем-т тока в чужом поле.В векторной

форме закон выглядит так:

![]() .Возьмем

пров-к и поместим его в маг поле,силовые

линии внешнаго маг поля будут выглядеть

так:

.Возьмем

пров-к и поместим его в маг поле,силовые

линии внешнаго маг поля будут выглядеть

так:

Правило левойруки:распол левую ладонь так чтобы силов линии вход-и в ладонь,а 4 пальца напр-ть по напр-нию тока,тогда отогнутый на 90 град большой палец покажет силу ампера.

B12-индукция

в области второго, созд первым током.

Если токи сонаправлены. то они

притягиваются, если противоположно

направлены то отталкиваются. Выразим

силу ампера: возьмем участок провода![]() .

.

Запишем

Запишем

![]() а

также для В

а

также для В

![]() в итоге

в итоге

![]()

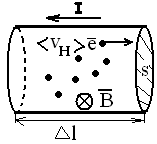

Рас-м дей-ие маг поля на отдел-й элем движ-ся заряд.

В ыразим

число эл-в кот-е нах в пред объеме. N=n0ΔV=

n0lS,

I=e n0<VH>S,

FA=BIΔlsin(Δl^B)=

BIΔl,

ыразим

число эл-в кот-е нах в пред объеме. N=n0ΔV=

n0lS,

I=e n0<VH>S,

FA=BIΔlsin(Δl^B)=

BIΔl,

![]()

![]()

![]()

Практ интерес предст сила действ на элем заряд кот-й двиг в пучке частиц в вакууме, т.е. <VH>→<Vi>; e→q1, Δl сопоставлен вектору V, отсюда F1=q1 v Bsin(v^B), или в общем виде F1=q1 [v B]=FЛ. Маг сост FЛ т.е. сила действ на элем зар движ со скор V в поле с маг инд В. Напр маг сост-щей силы Лор для полож-х зар опред ф-лой FЛ= + e[ v B], и опред правилом левой руки, а для отрицат составл в соотв с этими же ф-ми FЛ= - e[ v B] прав-м прав руки. Если наряду с маг полем на движ элем част действ еще и элект, то результ-я сила равна соответ-но FЛ= FЛ(Е)+ FЛ(В) = q1E+ q1[ v B], для электронов FЛ= FЛ(Е)+ FЛ(В) = (-q1 )E + (-q1)[ v B].

Опыт Эрстеда — классический опыт, проведённый в 1820 году Эрстедом и являющийся первым экспериментальным доказательством воздействия электрических токов на магниты

Ганс Христиан Эрстед помещал над магнитной стрелкой прямолинейный металлический проводник, направленный параллельно стрелке. При пропускании через проводник электрического тока стрелка поворачивалась почти перпендикулярно проводнику. При изменении направления тока стрелка разворачивалась на 180°. Аналогичный разворот наблюдался, если провод переносился на другую сторону, располагаясь не над, а под стрелкой.

Принято считать, что это открытие было совершенно случайно: профессор Эрстед демонстрировал студентам опыт по тепловому воздействию электрического тока, при этом на экспериментальном столе находилась также и магнитная стрелка. Один из студентов обратил внимание профессора на то, что в момент замыкания электрической цепи стрелка немного отклонялась. Позднее Эрстед повторил опыт с более мощными батареями, усилив тем самым эффект. При этом сам он в своих поздних работах опровергал случайный характер открытия: «Все присутствующие в аудитории — свидетели того, что я заранее объявил о результате эксперимента. Открытие, таким образом, не было случайностью…»[2].

Объяснение опыта

Согласно современным представлениям, при протекании через прямолинейный проводник электрического тока в пространстве вокруг него возникает магнитное поле, силовые линии которого представляют собой окружности с центром на оси проводника. При этом величина магнитного поля пропорциональна силе тока, текущего в проводнике, и обратно пропорциональна расстоянию до проводника

![]()

где B — модуль вектора индукции магнитного поля, i — сила тока, r — расстояние от точки наблюдения до проводника, c — скорость света (здесь использована запись в гауссовой системе единиц).

При

помещении в магнитное поле вещества,

имеющего ненулевой магнитный

момент (магнита),

на него начинает действовать момент силы

Лоренца,

пропорциональный индукции магнитного

поля и величине магнитного момента, а

также синусу угла между их векторами[4]:

![]()

где M —

модуль вектора момента сил, действующих

на магнитный момент, ![]() —

величина магнитного момента,

—

величина магнитного момента, ![]() —

угол между векторами

—

угол между векторами ![]() и

и ![]() .

.

Момент сил стремится выстроить магнитную стрелку параллельно направлению вектора магнитной индукции, то есть перпендикулярно проводнику с током. Этот эффект тем сильнее, чем выше сила тока в проводнике и чем больше сила магнита. На практике действию магнитной силы противостоят силы трения в точке крепления магнитной стрелке, поэтому эффект может быть слабо выражен.

Воспитательный потенциал физического образования и его реализация в урочной и внеурочной деятельности

Все произошедшие изменения в жизни российского общества, обращение отечественной педагогической науки к идее личностно - ориентированного обучения привели к пересмотру общей стратегии обучения и воспитания учащихся в школе.

Сегодня настало время рассматривать воспитательный, развивающий и дидактический потенциал физического образования с позиции новых целей и нового образования.

Базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные знания, которые он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, сознательных способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях. На это ориентирует нас Концепция модернизации российского образования, определяем приоритетность воспитания в процессе достижения нового качества образования.

Велики воспитательные возможности всех школьных предметов, особенно, конечно , физики. Использование новых технологических схем урока требует от учителя понимания того, эффективна ли применяемая схема с точки зрения реализации задач обучения и воспитания, или ее применение - только дань моде.

Перед учителем физики стоит важная задача формирования личности учащегося на материале учебного курса как в урочной, так и внеурочной деятельности. Нельзя согласиться с мнением о том, что урок совершенно изжил себя. Дидактические и воспитательные возможности урока далеко не исчерпаны.

Содержание современных учебных программ обладает значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, духовности, гражданственности, гуманизма.

Главная задача нравственного воспитания молодежи - выработка у нее сознательного отношения к гражданскому долгу, формирование возвышенных духовных запросов, этических норм поведения, глубоких личных убеждений, трудолюбия, честности, доброты, совестливости. Ведь без этих качеств высоконаправленные действия невозможны.

Примеры из истории науки и техники позволяют раскрыть учащимся духовные богатства настоящей личности, нравственную чистоту лучших представителей интеллигенции - таких людей, которых можно считать выразителями нравственных идеалов; они - путеводные звезды для морального совершенствования. "Моральные качества выдающейся личности, - говорил величайший физик А.Эйнштейн, - имеют, возможно, большее значение для данного поколения и всего хода истории, чем чисто интеллектуальные достижения".

Раскрывая облик ученого, деятеля техники, в урочной и внеурочной деятельности, нужно непременно обратить внимание на те конкретные условия, в которых приходилось ему работать. Следует строить работу так, чтобы учащиеся осознали: великие люди раньше, чем кто- либо другой, понимали существо стоящих задач и значение сделанных открытий.

Какие возможности имеет учитель физики для воспитания нравственных представлений у своих питомцев, можно видеть на следующих примерах:

- при изучении вопроса "Естественная радиоактивность" уместно рассказать о Пьере Кюри и его научной деятельности. В моральном кодексе П.Кюри первой заповедью было: "Людям, а не себе";

- изучая полупроводники, полезно рассказывать о работах в этой области и жизни замечательного отечественного физика академика А.Ф. Иоффе;

- при изучении атомной физики и использовании ее достижений есть повод поговорить об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове - одном из создателей отечественной водородной бомбы. Сегодня часто приходится слышать, что не было такого ученого, который оказал бы на нашу жизнь и наше сознание большее влияние, чем А.Д.Сахаров. Так профессор Я.Г. Дорфман пишет: "Абрам Федорович никогда не оказывал давления, никогда не пользовался своим авторитетом, он терпеливо выслушивал любые возражения и замечания."

На примерах раскрытия нравственных установок и норм научной деятельности А.Эйнштейна, Н.Бора, И.Е.Гамма, Л.Д. Ландау, А.Д. Сахарова и других известных ученых - физиков, у школьников формируются представления о приоритете нравственных устоев личности. Важно подчеркнуть возрастание роли нравственных качеств личности в условиях проведения масштабных научных исследований.

Уроки, на которых применяется специально подобранный эстетический материал, обобщают эмоциональный мир учащихся, знакомят с той глубиной гармонии, которая определяет внешнюю красоту природы.

Об эстетических ценностях учитель может вести разговор, говоря на уроках и внеклассных мероприятия об элементах научной интуиции, пользуемой на самых разных этапах исследований ученых. Возможность отметить красоту научной мысли появляется при знакомстве с фрагментами литературы, в которой ученые излагают научные истины для пропаганды новых открытий и популяризации научных знаний в обществе.

Например, изучая на уроках опыты Кулона, Фарадея, Лебедева, обращаем внимание учащихся, как на научную значимость этих экспериментов, так и на то, что они по-своему красивы. На многочисленных примерах учащиеся убеждаются в том, что нередко там, где красота, там и истина. Фундаментальные законы физики, как правило, изящны. В итоге у школьников возникает своего рода эстетическое видение мира физики, усиливающее ценность научного познания и одновременно существенно расширяющее их традиционные представления о прекрасном.

Необходимо отметить, что в повседневном преподавании по ряду причин еще не везде знакомят учащихся с основными этапами получения научных знаний. Порой умалчивается о второй стороне процесса познания - имевших место в истории физики научных заблуждениях и ошибках. А между тем анализ на уроках наиболее поучительных примеров ошибок исследователей служит формированию у учащихся представлений о реальной сложности процесса познания, углублению понимания того материала школьного урока физики, при изучении которого используются эти примеры, развитию у учеников ценностного отношения и познавательного интереса к физике и науке в целом и, разумеется, формированию творческого мышления.

Например, говоря о распространении радиоволн в атмосфере, знакомим учащихся с существованием представления о том, что огибание волнами поверхности Земли обязано только их дифракции. Однако выдвинутая английским ученым О.Хевисайдом гипотеза о наличии ионосферы позволила правильно объяснить это явление.

Заканчивая рассмотрение воспитательного потенциала физического образования на уроках физики, необходимо отметить наличие социокультурной компоненты содержания образования во всех элементах учебной деятельности : при усвоении теоретических знаний, решении задач , выполнении практических заданий, демонстрационных опытов и лабораторных работ. При этом осуществляется систематический контроль знаний и представлений ценностного характера, суждений и ориентации для осознания учащимися личной важности приобретенных физических знаний . В результате учитель может определить меру эффективности проводимой работы и скорректировать методику воспитания в целом.