Адаптация пациентов к зубным протезам

..pdf

Белорусский государственный медицинский университет Кафедра ортопедической стоматологии

Адаптация пациентов к зубным протезам. Механизм и динамика адаптации, особенности адаптации пациентов к полным съемным протезам. Перебазировка и починка

полных съемных протезов.

Лекция № 7

4 курс , 7 семестр

АДАПТАЦИЯ К ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ

Термин “АДАПТАЦИЯ” (от лат. adaptatio — приспособление) в ортопедической стоматологии подразумевает процесс привыкания пациента к пользованию протезами.

Зубные протезы воспринимаются органами и тканями полости рта как инородное тело, являясь раздражителем для нервных окончаний.

С чувствительных рецепторов раздражение передается по рефлекторной дуге к центрам слюноотделения, речи и др., в результате чего страдает речь, глотание, пережевывание пищи, усиливается саливация и появляются позывы к тошноте.

Адаптация зависит не только от качества протеза, но и от психологической настройки пациента, типа его нервной системы и т. д.

Процесс адаптации к протезу развивается постепенно и выражается в постепенном восстановлении нарушенных функций.

Восприятие зубного протеза как инородного тела исчезает по мере привыкания к нему.

Согласно В.Ю. Курляндскому процесс адаптации к протезам можно рассматривать как проявление коркового торможения

реакций раздражения, наступающего в сроки от 10 до 33

дней.

В.Ю. Курляндский различает 3 фазы адаптации к зубным протезам.

1 – фаза раздражения.

2 – фаза частичного торможения.

3– фаза полного торможения.

В случае повторного протезирования сроки полной

адаптации пациента к новым протезам значительно сокращаются (до 3-5 дней).

1 – фаза раздражения, наблюдается в день наложения протеза:

•характеризуется фиксированным вниманием пациента к конструктивным особенностям протеза;

•повышение саливации;

•резкое изменение дикции и фонации, шепелявость;

•потеря или значительное снижение жевательной эффективности;

•возможно появление позывов на тошноту;

•гипертонус жевательных мышц;

•напряженное состояние околоротовых тканей (губ, щек и др.).

2 – фаза частичного торможения, наступает в период с 1 по 5 день:

•нормализуется саливация и угасает рвотный рефлекс;

•восстанавливаются дикция и фонация;

•постепенно повышается жевательная эффективность;

•исчезает напряжение околоротовых тканей.

3 – фаза полного торможения, наступает в период с 5 по 33 день:

•протез больше не является инородным телом для пациента;

•пациент ощущает дискомфорт без протеза;

•наблюдается полное приспособление нервно-мышечного состояния;

•восстановление жевательной эффективности достигает максимума.

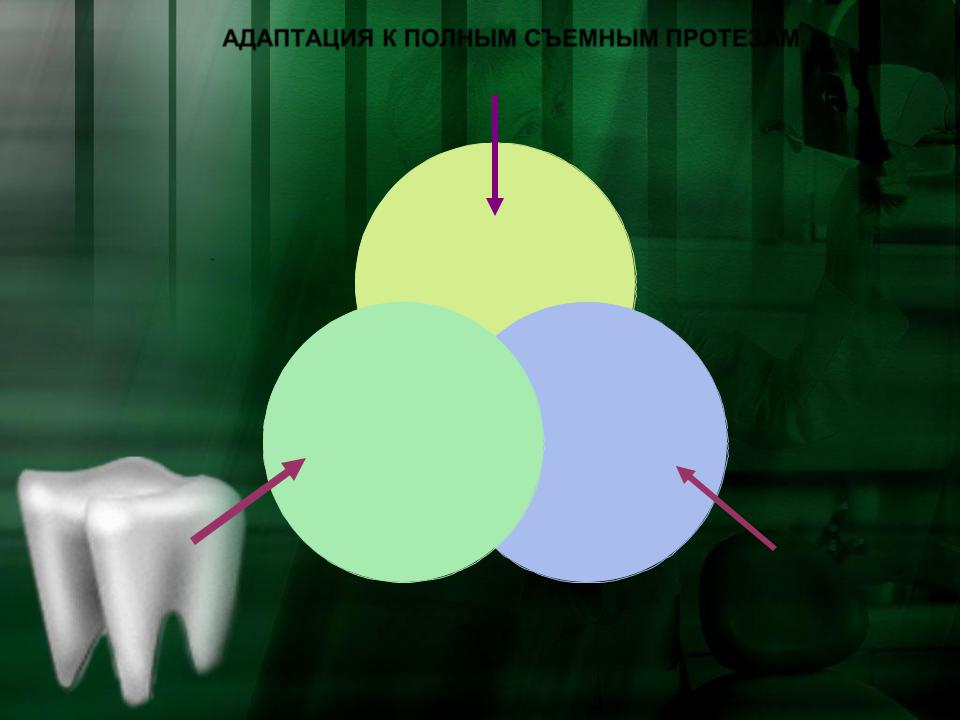

АДАПТАЦИЯ К ПОЛНЫМ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗАМ

речь

фонетическая

адаптация

адаптация |

Адаптация к изменившей |

|

лицевой эстетике |

||

|

жевания

жевание |

эстетика |

АДАПТАЦИЯ ЖЕВАНИЯ

Восстановление эффективности жевания зависит:

от правильности определения положения нижней челюсти относительно верхней и фиксации их взаимоотношений;

от правильности определения высоты физиологического покоя и соответствующего вертикального компонента окклюзии;

размера и формы искусственных зубов и способа их постановки, соответствия выбранной окклюзионный схемы клинической ситуации;

силы фиксации протеза;

способности к нервно-мышечному контролю пациента за протезом.

РЕКОМЕНДАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ АДАПТАЦИИ ЖЕВАНИЯ

На начальных этапах адаптации к протезам следует рекомендовать пациентам:

употребление сравнительно мягкой пищи; употреблять пищу медленно;

потреблять пищу, нарезанную сравнительно мелкими кусочками; стараться пережевывать пищу боковыми зубами правой и левой сторон одновременно, пережевывание пищи должно преобладать над откусыванием.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

На начальных этапах адаптации к протезам следует рекомендовать пациентам:

стараться больше разговаривать; медленно, акцентируя внимание на дикции считать вслух до 10;

медленно читать текст, стараясь акцентировать внимание на “трудных” звуках и звукосочетаниях, повторяя их до тех пор, пока произношение не станет “чище”.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

|

АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ ЗОНЫ: |

|

|

Первая |

Вторая |

Третья |

Четвертая |

- губы, |

- небная поверхность |

- срединная часть |

- задняя часть твердого |

- вестибулярная |

передних зубов, |

твердого неба, |

неба, |

поверхность и |

- передняя часть твердогонебная поверхность |

- мягкое небо, |

|

режущий край |

неба, |

боковых зубов, |

- небная поверхность |

передних зубов. |

- передняя часть языка. |

- средняя часть языка. |

боковых зубов, |

|

|

|

- задняя часть языка. |

РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ ЗОН В ФОНАЦИИ:

Губные звуки:

-взрывные [Б], [П]

-смычные [М]

-щелевые [В], [Ф]

Язычно-зубные |

Язычные-средненебные Язычные-задненебные |

|

звуки: |

звуки: |

звуки: |

- смычные [Т], [Д], [Ц] |

- cмычные |

- смычные [Г], [К] |

- щелевые [С], [З] |

[Г], [К], [Х], [Й] |

- щелевые [Х] |

- смычные-сонорные

[Н], [Л]

Язычныепередненебные звуки:

-щелевые [Ж], [Ш], [Щ]

Язычно-альвеолярные звуки:

-дрожащие [Р]

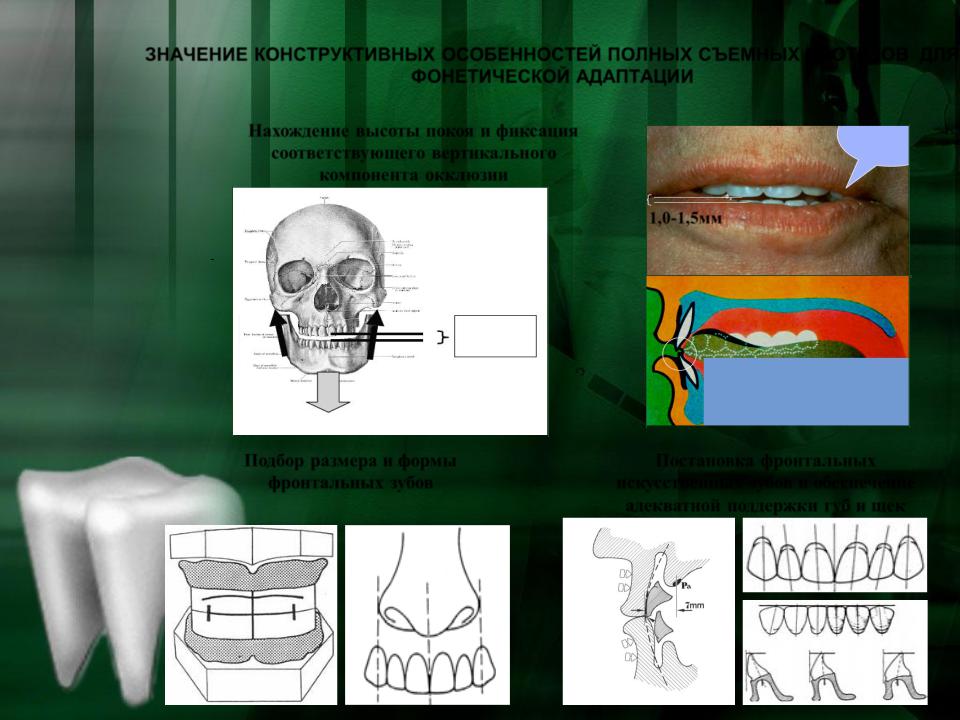

ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ДЛЯ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

|

Нахождение высоты покоя и фиксация |

|

||

|

звуки |

|||

|

|

|||

соответствующего вертикального |

“с”,”з” |

|||

компонента окклюзии |

||||

|

|

|

1,0-1,5мм |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

VDR-VDO= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

обычно |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=2-4мм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При произнесении звуков “с”,”з” |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

расстояние между режущими |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

краями верхних и нижних зубов |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

должно составлять 1-1,5 мм |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Подбор размера и формы |

|

|

Постановка фронтальных |

||||||

|

фронтальных зубов |

искусственных зубов и обеспечение |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

адекватной поддержки губ и щек |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|