Телескопические и замковые крепления зубных протезов

.pdfмального уровня фиксации съемной части протеза. Съемный протез на телескопических коронках должен легко надеваться и также легко сниматься, но при этом надежно удерживаться в полости рта.

Первые телескопические фиксаторы имели цилиндрические стенки, литую окклюзионную поверхность и изготавливались мето дом штамповки или пайки. Материалом протезирования служило исключительно золото. При всех положительных моментах, касаю щихся прежде всего более высокой эстетичности по сравнению с кламмерной фиксацией, такие протезы периодически доставляли не мало проблем и врачам-ортопедам, и своим хозяевам.

К сожалению, в то время цилиндрическая форма телескопичес ких коронок не отвечала требованиям в отношении оптимальной сис темы крепления съемного зубного протеза по двум причинам. В пер вом случае при небольшом зазоре между внутренним и наружным телескопом происходило перекашивание и слишком сильное закли нивание системы. Съемная часть зубного протеза настолько прочно соединялась с внутренними коронками, что снять пэотез было воз можно, только приложив значительное усилие, в несколько раз пре вышающее допустимое для бестравматичного снятие зубного проте за. При ежедневном повторении это обязательно приводило к трав ме тканей пародонта. Поэтому в литературе того времени можно бы ло встретить термин «зубодробительные машины» то отношению к телескопическим системам.

Кроме этого, иногда пациент был не в состоянии сам снять съем ную часть протеза. Описан случай возникновения идеальной цилинд рической посадки и затруднения доступа воздуха в пространство между коронками с появлением эффекта «присасывания»: для того чтобы снять такой протез, врач вынужден был просвэрлить окклюзи онную поверхность покрывной коронки насквозь для доступа возду ха.

В другом случае пациент не мог самостоятельно снять протез с телескопическими коронками, изготовленными из золотого сплава. Золото, как материал ковкий и пластичный, в большей мере, чем другие стоматологические сплавы (сталь, хромокобальт, никель-хро мовый сплав), обладает способностью, при очень плотном соедине нии двух поверхностей, образовывать межмолекулярные связи по типу сил Ван-дер-Ваальса с последующим эффектом диффузии

62

твердых тел. В результате при длительном пользовании без снятия такого протеза, например 2-3 дня, пациенту уже не удалось самосто ятельно его извлечь из полости рта, и он обратился к зубному врачу. Врач вынужден был просверлить вторичную коронку, нарезать в этом канале резьбу, вставить туда соответствующий винт и, закручивая его, упираясь в окклюзионную поверхность внутреннего телескопа, постепенно разъединять всю систему.

Нередкими были случаи, когда при применении цилиндрического телескопического соединения не хватало необходимой силы сцепле ния, так как имелся большой зазор между внутренним и наружным телескопом. Такой зубной протез смещался при жевании, плохо фик сировался в полости рта.

Кроме этого, при цилиндрической форме коронок контактирую щие поверхности телескопов подвержены сильному трению и быст ро изнашиваются, поэтому даже изначально хорошо фиксирующие ся протезы со временем могут полностью утрачивать силу сцепле ния.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что на первом эта пе появления телескопических коронок уровень технического разви тия не позволял достичь оптимальной фиксации съемной части про теза. При возникновении значительного усилия сцепления в цилинд рическом телескопическом соединении снятие протеза зачастую приводило к повреждению опорных тканей, а телескопическое сое динение зубного протеза с легко скользящими относительно друг друга элементами не позволяло зафиксировать его с требуемой жесткостью.

Следующим этапом в развитии телескопической фиксации стали коронки конусной формы. Такие коронки впервые были описаны А. Kantorovicz в 1935 году и представляли собой двойные телескопи ческие коронки из сплавов благородных металлов, вставленные од на в другую и имеющие стенки с конусностью в 6 градусов относи тельно своей оси, которые и определяют уровень фиксации телеско пической системы. В начале нашего века технический уровень не позволял точно определить угол наклона стенок телескопической ко ронки, поэтому при слишком большой конусности телескопическая система обладала слабым сцеплением между матрицей и патрицей и легко разъединялась липкой пищей или движением языка.

63

В России, а ранее в СССР известны работы по изготовлению съемных протезов с телескопической фиксацией. Это были простые металлические штампованные колпачки (матрица — патрица). При изготовлении телескопического фиксатора из стали, форма матрицы и патрицы была цилиндрической, при изготовлении из золота — ко нусной. Впоследствии П.С. Флис (1989) предложил цельнолитые съемные протезы с комбинированными литыми коронками, а А.Р Ко новалов (1991) запатентовал устройство для фиксации съемного протеза на одиночно стоящих зубах, состоящее из телескопических коронок, внутренняя из которых имела паз с оральной стороны, а на ружная — вертикальную направляющую.

Однако все вышеперечисленные устройства не получили широ кого распространения, и в настоящее время наибольшей популяр ностью пользуется конусная телескопическая коронка. Второй раз такая система была внедрена в ортопедическое лечение Карлхайнцем Кёрбером (Karlheinz Koerber) в начале 70-х годов и с тех пор за рекомендовала себя как надежный вид протезирования. Для надеж ной фиксации протеза и его бестравматичного снятия была опреде лена область значений угла при вершине конуса, который составля ет от 4° до 6°.

Первые телескопические коронки были далеки от совершенства из-за отсутствия эстетики, так как внешняя коронка оставалась необлицованной. Для улучшения эстетики Jevanord (1949) предложил двойную трехчетвертную коронку. Зуб препарировался под коронку, не затрагивая только вестибулярную поверхность, изготавливалась 3/4 коронка с параллельными стенками, и на нее надевалась вторая 3/4 коронка, на которой моделировалась анатомическая форма зуба. Естественная вестибулярная стенка зуба оставалась незатронутой. Однако такие телескопические полукоронки могли быть изготовлены только на зубы с маленьким объемом пульповой камеры. Это огра ничение было снято с изобретением облицовки, что привело к появ лению телескопических коронок с пластмассовой или керамической облицовкой.

В настоящее время для облицовки зубного протеза с телескопи ческой системой фиксации применяются почти исключительно ком позиты, памятуя о том общепринятом правиле, что несъемный зуб ной протез может облицовываться керамикой, но съемный протез

64

должен быть облицован пластмассой. В качестве сплавов для телес копических протезов на сегодняшний день применяются сплавы зо лота, палладия и кобальто-хромовые сплавы, которые позволяют из готавливать как коронки, так и каркасы из одного и того же сплава.

Современная телескопическая система позволяет неподвижно и надежно фиксировать съемный или мостовидный зубной протез на опорных зубах, и при необходимости пациент или врач могут легко снять эти протезы.

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ

Различают два вида телескопических фиксаторов, отличающихся конусностью стенок: цилиндрические и конусные коронки. В зарубеж ной литературе по отношению к цилиндрическим коронкам чаще все го используют термин «telescopic crown», по отношению к конусным коронкам — «conus crown». По нашему мнению, логичнее использо вать термин «телескопические коронки с конусными или цилиндри ческими стенками», который мы и будем применять в нашей книге.

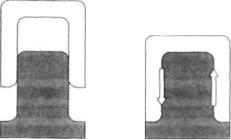

В случае телескопического соединения с цилиндрическими стен ками в первый момент, когда протез надевается, на всех поверхнос тях возникает трение скольжения, существующее в течение всего цикла перемещения, так что внутренняя коронка работает почти как поршень внутри наружной телескопической коронки вплоть до свое го конечного положения. Сцепление между частями такой системы зависит исключительно от силы трения, возникающего между повер хностями коронок, то есть от плотности контакта первичного и вто ричного телескопа (рис. 58).

Рис.58. Фиксация телескопической системы с цилиндрическими стенками за счет силы трения

65

Создавая телескопическую систему с параллельными стенками, скользящими друг по другу, в большинстве случаев достаточно труд но обеспечить определенное значение удерживающей силы или си лы сцепления. Конусное телескопическое соединение значительно менее чувствительно к неточностям изготовления и износу, нежели конструкции с параллельными стенками. В коническом соединении возникает исключительно трение покоя, которое на современном уровне развития техники может рассчитываться и регистрироваться. Механизм крепления конусной коронки, как элемента фиксации и стабилизации съемного зубного протеза, в основном подобен кони ческой прессовой посадке.

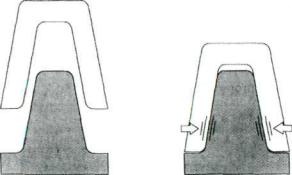

Сцепление между контактирующими поверхностями таких коро нок происходит лишь в самый последний момент, когда они занима ют окончательное положение относительно друг друга (рис. 59). При разъеме соединения, напротив, общие контактирующие поверхности с первого же момента расцепления начинают расходиться все боль ше и больше. Поэтому конусные коронки после первого же разобща ющего их рывка снимаются даже без касания. Чем больше конус ность подобных коронок, тем меньшее усилие приходится приклады вать для их разъединения.

Рис.59. Коническая прессовая посадка телескопических коронок с конусными стенками

При конусных коронках также невозможны такие явления, как перекашивание, заклинивание или нежелательные аналогичные эф фекты. Даже если несколько опорных зубов распределены! по всей

66

челюсти, каждая конусная коронка встает в свое конечное положе ние почти автоматически.

Конусные телескопические коронки представляют собой неактивируемый конструктивный элемент, в котором значение силы сцеп ления зависит только от угла при вершине конуса, который составля ет от 4° до 6°.

Основным условием получения определенной силы сцепления между первичной и вторичной телескопической коронкой является контакт боковых поверхностей внутреннего конуса с наружным. Плоские контактирующие поверхности позволяют создать макси мальную силу трения покоя.

Однако такой эффект контактирующих поверхностей достигается только в том случае, если торцевая поверхность внутреннего конуса не касается торца наружного конуса. В противном случае возникаю щее при смыкании жевательное усилие будет передаваться непосред ственно на опорный зуб, вместо того чтобы частично превращаться в упругую деформацию и аккумулироваться в соединении. Лишь в том случае сила сцепления будет надежно удерживать телескопическую коронку, когда окклюзионные внутренние поверхности конусов имеют определенный зазор (рис. 60).

Рис.60. Окклюзионный зазор телескопических коронок с конусными стенками

Хороший клинический результат при применении конусных коро нок достигается соблюдением минимального допуска на всех этапах зубопротезирования. Однако известно, что именно техника зубопротезирования дает очень широкий разброс значений точности литья и

67

изготовления зубных протезов. Поэтому при применении конусных коронок возможны следующие недочеты: при слишком слабом сцеп лении матрица и патрица легко могут разъединяться липкой пищей или языком, а при высоком усилии разъединения происходит травма тканей пародонта.

Для устранения недостатков, сопряженных со слишком слабым сцеплением или, напротив, травматически высоким усилием разъе динения, в разное время предлагались к использованию различные дополнительные элементы фиксации. Согласно классификации, эти элементы относятся! к вспомогательным аттачменам и подразделя ются на силовые и геометрические.

В 60-х годах прошлого века геометрические дополнительные фиксаторы телескопических коронок были предложены Беттгером и Кербером — штекер и ригель, соответственно. I.R. Steiger (1951) для улучшения фиксации предложил в полукоронке делать шпоночные пазы, а в наружной полукоронке припаивать золотоплатиновые штифты, то есть дополнительные силовые элементы. К дополни тельным силовым элементам относится и плунжер, предложенный несколько позднее, в 70-х годах (рис. 61).

Рис.61. Телескопическая коронка с конусными стенками и плунжером

Использовать активируемый силовой элемент — фрикционный штифт (фрикция, в переводе с латинского — трение), устанавливае мый с помощью июкровой эрозии, предложил в конце 80-х годов прошлого века Г. Рнобелинг (рис. 62). Если телескопическую коронку

68

с конусными стенками оснастить фрикционным штифтом, то получа ется система с возможностью изменения фрикционного усилия — конструкция с уникальными клиническими свойствами.

Рис.62. Телескопическая коронка с конусными стенками

ифрикционным штифтом

Вотличие от классических конусных коронок, конусные коронки, модифицированные фрикционными штифтами, сохраняют точно ре гулируемое усилие трения по всей их длине. Практически это озна чает, что такие двойные коронки даже после длительного использо вания сохраняют свой фрикционный контакт и не распадаются, как классические конусные коронки.

После изготовления 2-градусной конусной двойной коронки в ней с помощью электроискровой эрозии выполняются прецизионные, проходящие параллельно друг другу отверстия, служащие «направ ляющими втулками» для фрикционных штифтов. Следует тщательно следить за тем, чтобы там, где выполняются отверстия, сохранялось достаточно материала для замкнутых со всех сторон «направляю щих втулок». Фрикционные штифты соединяются с наружными час тями плазменной сваркой.

Технология электроискровой эрозии позволяет также избежать появления мест пайки, которые являются проблематичными с точки зрения возможных аллергических осложнений, и изготавливать кар кас протеза одновременно со всеми вторичными опорами методом литья по выплавляемой модели по дубликату рабочей модели.

69

Таким образом, фрикционный штифт может рассматриваться как элемент дополнительной фиксации и стабилизации съемной части протеза, однако клинические особенности его применения до некото рого времени оставались недостаточно изучены. На кафедре госпи тальной ортопедической стоматологии МГМСУ в 1999 году были про ведены исследования по применению телескопических коронок с фрикционными штифтами.

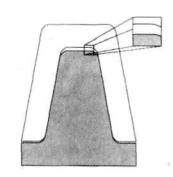

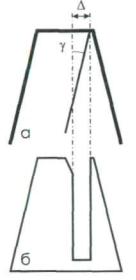

Фрикционный штифт представляет собой отрезок стержня дли ной L из упругого материала круглого сечения диаметром d, смещен ный в точке крепления к съемной части относительно опорной повер хности на расстояние А и имеющий угол наклона к опорной повер хности у (рис. 63).

Смещение на расстояние А обусловлено функциональными за дачами фрикционного штифта и является необходимым условием его работы.

Рис.63. Принцип действия фрикционного штифта. Съемная (а) и опорная части (б) телескопической системы

При стыковке внутренней и наружной коронок (рис. 64) происхо дит упругое деформирование штифта, и вследствие этого создается сила давления штифта на опорную поверхность.

70

Рис.64. Указана сила, с которой поверхность действует на штифт

Рисунок 64 также демонстрирует, что фрикционный штифт не всей своей длиной участвует в оказании давления на опорную повер хность и, соответственно, в удерживании съемной части. Эту функ цию выполняет лишь концевой отрезок фрикционного штифта, сов падающий с его осевой линией при наличии нагрузки. Этот отрезок называется «эффективной длиной» штифта. Он определяет пара метры ретенции телескопической коронки.

Оптимальные ретенционные свойства фрикционного штифта ре ализуются при наличии смещения точки его крепления во вторичной телескопической коронке на 1 мм от опорной поверхности первичной коронки. Подобный зазор достигается сошлифовыванием специаль но смоделированного утолщения наружной стенки первичной корон ки у вершины эрозионного паза на 1 мм по горизонтали под углом 75°.

Максимальная длина штифта ограничивается высотой коронки и обычно составляет 5-7 мм. Поэтому оптимизация конструкции должна осуществляться, в основном, выбором диаметра штифта.

По данным математического анализа была выведена формула для определения усилия ретенции телескопической коронки в зави симости от длины фрикционного штифта и его диаметра при смеще нии точки крепления от опорной поверхности на 1 мм.

На основании этой формулы для практического пользования предложены таблицы (Приложение 8). Степень ретенции телескопи ческой коронки, таким образом, определяется длиной и диаметром фрикционного штифта и может быть легко оценена врачом при пла нировании ортопедического лечения съемным протезом.

Однако не стоит забывать предостережение, что соблазнитель ное применение дополнительных фиксаторов в телескопических сис-

71