Телескопические и замковые крепления зубных протезов

.pdf

СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

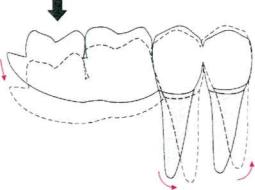

Податливость слизистой оболочки, по данным различных иссле дователей, в 10-50 раз больше, чем естественная подвижность опор ного зуба. Поэтому, при жестком закреплении съемной части проте за на опорных зубах, базис под действием жевательного давления может совершать микродвижения на величину податливости слизис той оболочки. При этом большая часть нагрузки передается через жесткое крепление на опорные зубы, и может создаваться эффект «консоли», выражающийся в наклоне опорных зубов в сторону де фекта (рис. 8).

Рис.8. Эффект «консоли» при жестком креплении съемной части протеза к опорным зубам

Таким образом, основной задачей при протезировании концевых дефектов зубных рядов является достижение оптимального распре деления жевательной нагрузки между пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа. Поскольку съемные протезы опираются на биологически неоднородные структуры, они должны компенсировать потенциальные различия в передаче давления на эти ткани и способствовать сохранению их нормального функцио нального состояния. Мнения специалистов о методах решения этой проблемы различны. Много лет ученые стоматологи-ортопеды пыта ются решить проблему протезирования при концевых дефектах зуб ных рядов, разрабатывая способы, позволяющие, во-первых, уменьшить вертикальную нагрузку, приходящуюся на альвеолярный

12

гребень, во-вторых, сделать ее равномерной по всему альвеолярно му гребню и, в-третьих, рационально распределить ее между альве олярным гребнем и опорными зубами. Основное внимание при этом направлено на поиск оптимального вида крепления съемного проте за. На всем протяжении существования съемных протезов ученые пытались разработать такое крепление съемной части протеза к опорным зубам, которое позволяло бы устранить эффект «консоли», а это возможно только тогда, когда между съемной и несъемной частью устраняется жесткое соединение. Такие дробители нагрузки разрабатывались для бюгельных протезов с опорно-удерживающи- ми кламмерами, для комбинированных протезов с замковыми креп лениями или телескопическими коронками. Для комбинированных протезов с замковыми креплениями существует несколько вариантов подобных дробителей нагрузки:

•дробители, не ограничивающие перемещение седла протеза в вертикальном направлении;

•дробители с вертикальным упором, допускающие вертикальные и/или ротационные движения базиса;

•дробители, имеющие пружинящую связь между ретенционными элементами и седлами протеза.

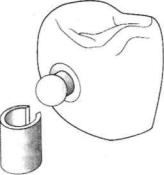

Кпервому виду дробителей нагрузки относят аттачмены со скользящим креплением типа Roach (рис. 9). У подобного крепления (лабильное замковое крепление) полностью отсутствует окклюзионный упор, поэтому вся жевательная нагрузка переносится на слизис тую оболочку. Аттачмены типа Roach выпускаются многими фирмами (Degussa/Degudent, CM, Heraeus Kulzer) в различных модификациях.

Рис.9. Аттачмен Roach

13

Этот вид дробителей имеет недостатки, свойственные пласти ночным протезам: недостаточная стабилизация протеза при боковой нагрузке, недостаточное удержание протеза при вертикальном пере мещении, передача всей жевательной нагрузки на альвеолярный гребень.

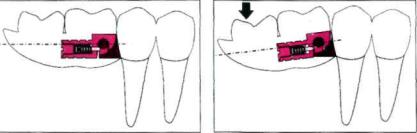

Ко второй группе дробителей нагрузки относят устройства с вер тикальным упором (полулабильные замковые крепления). В начале действия жевательной нагрузки базис протеза может перемещаться вертикально и/или совершать дистальную ротацию на величину по датливости слизистой оболочки, затем оставшаяся нагрузка переда ется на опорные зубы. Имеется большое число вариаций этих уст ройств, все они снабжены шарнирами с горизонтальной осью и/или вертикальным скользящим элементом (рис. 10).

Рис. 10. Дробитель с вертикальным упором — шарнир с горизонтальной осью (движение базиса — дистальная ротация)

Величина нагрузки на слизистую оболочку при этом типе дроби телей зависит от точки приложения силы к седлу протеза, распреде ление нагрузки под базисом протеза происходит неравномерно. Большая часть нагрузки передается на слизистую оболочку в облас ти дистального края базиса протеза.

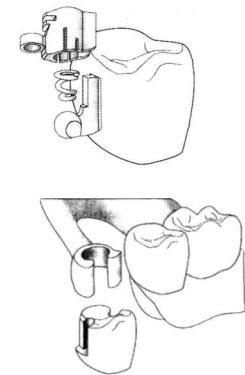

Дробители нагрузки с пружинящей связью ретенционных элемен тов с седлами протеза могут быть двух типов. В конструкцию замко вого крепления первого типа входит пружина, позволяющая аморти зировать жевательное давление, например аттачмен Dalbo S фирмы СМ (рис. 11).

Второй тип имеет двойную, или расщепленную дугу, верхняя часть которой соединена с креплением, а нижняя — с седлами протеза (рис. 12).

14

Рис.11. Аттачмен Dalbo S

Рис.12. Дробитель нагрузки с расщепленной дугой

Имеющиеся сведения о способах распределения нагрузки между опорными структурами дают основания утверждать, что данная проблема решена далеко не полностью. Кроме комбинации различ ных частей фиксаторов (наличие или отсутствие окклюзионного упо ра), позволяющей перераспределять жевательное давление между пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа, повышенная вертикальная нагрузка на опорные ткани при концевых дефектах зубных рядов может быть уменьшена несколькими спосо бами:

•путем уменьшения площади окклюзионной поверхности искус ственных зубов и укорочения длины искусственного зубного ряда;

•увеличением числа опорных зубов и увеличением площади базиса протеза;

15

•применением эластичных базисных подкладок и дробителей нагрузки;

•посредством предварительной компрессии слизистой оболочки во время получения оттисков.

Вертикальное давление на седловидную часть протеза во время жевания может быть уменьшено путем сокращения размеров окклюзионной поверхности искусственных зубов. Это может быть осу ществлено как в отношении переднезадних размеров, так и ширины зубов. При этом можно использовать клыки вместо премоляров, премоляры вместо моляров или ставить более узкие искусственные зубы.

Соотношение площади базиса концевого седла, покрывающего альвеолярный отросток, и числа искусственных зубов также имеет важное значение. Искусственные зубы должны занимать не более 2/з длины базиса протеза.

Давление на слизистую оболочку можно уменьшить увеличением площади базиса протеза. Считается, что перекрытие верхнечелюст ных бугров, а на нижней челюсти ретромолярного пространства, ба зисом протеза уменьшает его погружение в слизистую оболочку про тезного ложа на 10%.

Таким образом, обобщив данные литературы, можно сформули ровать следующие требования к конструированию седловидных час тей базиса протеза:

•границы седловидных частей базиса должны быть по возмож ности расширены;

•дистальная треть базиса не должна подвергаться нагружению;

•мезиальный край базиса должен опираться на зуб. Вертикаль ное давление на седло протеза может быть уменьшено введением в

его конструкцию эластичных базисных элементов. Положительные качества подобных амортизаторов заключаются в уменьшении до определенных пределов нагрузок на слизистую оболочку.

Кподобным дробителям нагрузки относят эластические подклад ки между зубами и базисом или внутри базиса, а также подкладку на обращенной к слизистой оболочке поверхности базиса протеза. Не достатки перечисленных амортизаторов заключаются в том, что эластичный элемент со временем стареет, твердеет, становится по ристым, адсорбирует остатки пищи, микроорганизмы, нарушает мик-

16

роэкологию полости рта и, кроме того, может быть причиной непри ятного запаха изо рта.

Одним из способов уравновешивания разной степени подвиж ности опорного зуба и податливости слизистой оболочки протезного ложа при жевательной нагрузке является компрессионный метод по лучения оттисков.

Обычно функциональные оттиски получают под произвольным давлением, которое по величине часто не совпадает с жевательной нагрузкой, приходящейся на протез. Поэтому некоторые авторы предлагают получать функциональные оттиски под жевательным давлением. При этом полагают, что перемещение седла будет проис ходить более вертикально. Оказалось, что незначительная началь ная нагрузка на протез сжимает слизистую оболочку почти так же, как и максимальная, и предварительное сжатие десны не дает ожи даемого результата. Несмотря на это, применение компрессии сли зистой оболочки протезного ложа во время оттиска некоторые авто ры рекомендуют и в настоящее время как один из способов вырав нивания нагрузки на слизистую оболочку.

Методы распределения жевательного давления при протезиро вании концевых дефектов зубных рядов являются одной из самых спорных и до конца не решенных проблем в современной ортопеди ческой стоматологии. Особенно это касается применения замковых креплений. Условно все существующие мнения по этому вопросу можно разделить на несколько теоретических концепций.

Первая концепция поддерживает использование жестких замко вых креплений в комбинированных протезах без дистальной опоры. Ее сторонники указывают на то, что беззубый альвеолярный гребень с точно подогнанным базисом протеза может обеспечить сохран ность опорных зубов, а использование полулабильных или лабиль ных аттачменов приводит к повышенным нагрузкам на альвеоляр ный гребень и к его резорбции. Шарнирное соединение базиса про теза с зубом практически не находит поддержки в современной лите ратуре по протезированию. R. Marxkors (1982) установил, что не только при шарнирном соединении, но и при наличии эластичной подкладки зачастую возникает прогрессирующая деструкция альве олярной кости под базисом протеза. Кроме того, R. Marxkors (1997) утверждает: «Недостатком большинства видов соединений — под-

17

вижного, условно жесткого, шарнирного и упругого, является быстрая утрата окклюзионного единства между естественными и искусствен ными зубами. Дизокклюзии вызывают бруксизм и являются причиной миоартропатии. Все опыты и размышления логично приводят к жест кому соединению между протезом и оставшимися зубами».

Другая концепция поддерживает применение полулабильных замковых креплений при концевых дефектах зубных рядов. Ее сто ронники утверждают, что применение жестких замковых креплений может привести к повышенной нагрузке на опорные зубы и, как след ствие, к их наклону в сторону дефекта, перелому коронковых частей, расцементировке искусственных коронок и подвижности опорных зу бов. Поэтому при определенных клинических условиях при концевых дефектах следует применять дробители нагрузки. Так, например, L. Kobes (1982) советует применять шарнирные крепления при хорошо выраженном альвеолярном гребне I или IV типа по Elbrecht (Прило жение 4), его прямолинейной форме в сагиттальной плоскости, при возможности максимально расширить площадь базиса протеза. При этом шарнир должен устанавливаться так, чтобы ось его вращения находилась под прямым углом к межальвеолярной и сагиттальной плоскостям челюсти. Однако перед шарнирами ставится задача не только разрыва кинематики седла, они должны удовлетворять и дру гому критерию: обладать способностью восприятия горизонтальных усилий. Если альвеолярный гребень под базисом протеза нагружен одинаково и равномерно, то костная ткань может положительно реа гировать на подобную нагрузку. Если же на седловидную часть про теза нагрузки распределяются неравномерно, то костная ткань отве чает деструкцией, что, в свою очередь, приводит к увеличению дав ления, и образуется порочный круг, сопровождающийся прогрессиру ющей атрофией костной ткани протезного ложа. По мнению L. Kobes, эту задачу может решить использование шарнирного аттачмена, например шарнира Гербера фирмы Degussa/ Degudent (рис.13).

Следующая теория известна под названием «концепция плаваю щего базиса съемного протеза». Ее сторонниками предлагается при менять интракоронарные аттачмены и литой металлический базис протеза, изготовленный на основе мукостатического оттиска альвео лярного гребня. Патрица аттачмена, соединенная с базисом съемно го протеза, допускает полную посадку внутри матрицы только при

18

Рис.13. Шарнир Гербера

воздействии на протез жевательной нагрузки. Поэтому в покое сли зистая оболочка сохраняет свою анатомическую форму, а аттачмен только частично занимает свое место. Под действием жевательной нагрузки слизистая оболочка протезного ложа смещается, принимая функциональную форму, а вертикальный ограничитель аттачмена вступает в контакт, противодействуя дальнейшей окклюзионной наг рузке. Только в этой стадии съемный зубной протез в одинаковой ме ре опирается на зубы и альвеолярный гребень. Оппоненты этой тео рии возражают, что при таком интракоронарном замковом креплении допускается только вертикальное перемещение базиса съемного протеза. В связи с этим аттачмен может производить неблагоприят ное консольное силовое воздействие на опорные зубы.

Представитель еще одной научной школы T.Kerschbaum (1986) утверждает: «Биостатическая дилемма различной податливости между опорным зубом и слизистой оболочкой при протезировании концевых дефектов представляется устаревшей, так как клиничес кие исследования показали, что степень податливости слизистой оболочки намного меньше, чем до сих пор считалось. <...> Оформ ление базиса протеза и форма альвеолярного гребня, имеют в отно шении нагружения опорных зубов большее значение, чем вид креп ления».

Такой же точки зрения придерживался И. М. Изабакаров (1974), который утверждал, что следует принимать во внимание только ве-

19

личину общей податливости слизистой оболочки протезного ложа. Так, при округлой форме альвеолярного гребня различия в податли вости и физиологической подвижности опорного зуба настолько нез начительны, что их можно не учитывать.

Таким образом, не существует единой концепции по применению жестких или полулабильных фиксаторов при концевых дефектах зуб ных рядов, и каждый врач-практик выбирает наиболее импонирую щую философию ортопедического лечения.

20

ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЗАМКОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ

Замковые крепления, или аттачмены (от англ, attachment —

прикрепление, присоединение) — это механические устройства, предназначенные для фиксации и стабилизации зубных протезов. Каждый аттачмен состоит из двух основных частей — патрицы (внут ренней) и матрицы (наружной). Основной функцией этой системы яв ляется присоединение съемного протеза к оставшимся зубам, кор ням или имплантатам. В зависимости от конструкции в базисе или каркасе съемного протеза может укрепляться патрица или матрица. Правилом является необходимость укрепления в съемном протезе наиболее сложной, активируемой части замкового крепления, так как она быстрее выходит из эксплуатации, и следует предусмотреть воз можность ее легкой коррекции, а при необходимости и замены без полной переделки протеза.

В том случае, если замковое крепление соединяет съемную и несъемную часть ортопедической конструкции, последняя носит наз вание комбинированного протеза. В качестве соединения в комби нированных протезах кроме замковых креплений могут быть исполь зованы магнитные фиксаторы и телескопические коронки.

Комбинированные протезы показаны во всех случаях частич ных дефектов зубных рядов, когда есть показания для изготовле ния съемного протеза.

Основным показанием для применения замковых креплений в комбинированных протезах является повышение эстетических ре зультатов протезирования.

Замковые крепления могут применяться и в несъемных конструк циях. В этом случае они соединяют две или несколько частей мостовидного протеза и применяются:

•При невозможности сделать параллельными все опорные зубы

иустановить единый путь введения протеза.

•Для разделения протяженных несъемных конструкций на от дельные части, чтобы устранить влияние линейной усадки металли ческого каркаса на этапе литья и предупредить сколы керамической облицовки.

21