- •2013 Г.

- •Рецензенты:

- •1.Новокаиновая блокада межреберных нервов.

- •2. Пункция плевральной полости.

- •Хирургическая анатомия плевры.

- •Хирургическая анатомия трахеобронхиальной системы.

- •Диафрагма

- •Кровообращение в легких.

- •Иннервация легких.

- •Оперативная хирургия плевральной полости легких и бронхов.

- •Техника торакоцентеза.

- •Оперативная хирургия легких.

- •Техника лобэтомии.

1.Новокаиновая блокада межреберных нервов.

Применяется при закрытых переломах ребер, при пункции плевральной полости, торакоцентезе. В шприц набирается 0,25% (0,5%) раствор новокаина. После обработки операционного поля раствором йода (или спиртом) в соответствующее межреберье производится вкол иглой по верхнему краю ребра. Игла продвигается вглубь предпосылая раствор новокаина, чувствуя концом иглы лишь межреберный промежуток. Вводится около 10-20 мл. раствора. После извлечения иглы место вкола обрабатывается раствором йода (спирта).

2. Пункция плевральной полости.

Проводится для эвакуации экссудата, гноя, крови из плевральной полости в экстренном порядке (иногда и с диагностической целью). Проводится в перевязочной или операционной с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Положение больного (пострадавшего) горизонтальное.

После обработки операционного поля раствором йода (или спиртом) производится новокаиновая блокада соответствующего межреберного нерва. Для пункции плевральной полости пользуются специальными приспособлением: толстая игла, соединенная резиновой (силиконовой) трубочкой, на другом конце которой одета канюля от толстой иглы (или толстая игла подобная первой). Резиновый переходник от одной иглы до второй необходим для зажатия сосудистым зажимом Кохера или Бильрота с целью герметизации системы при выполнении пункции.

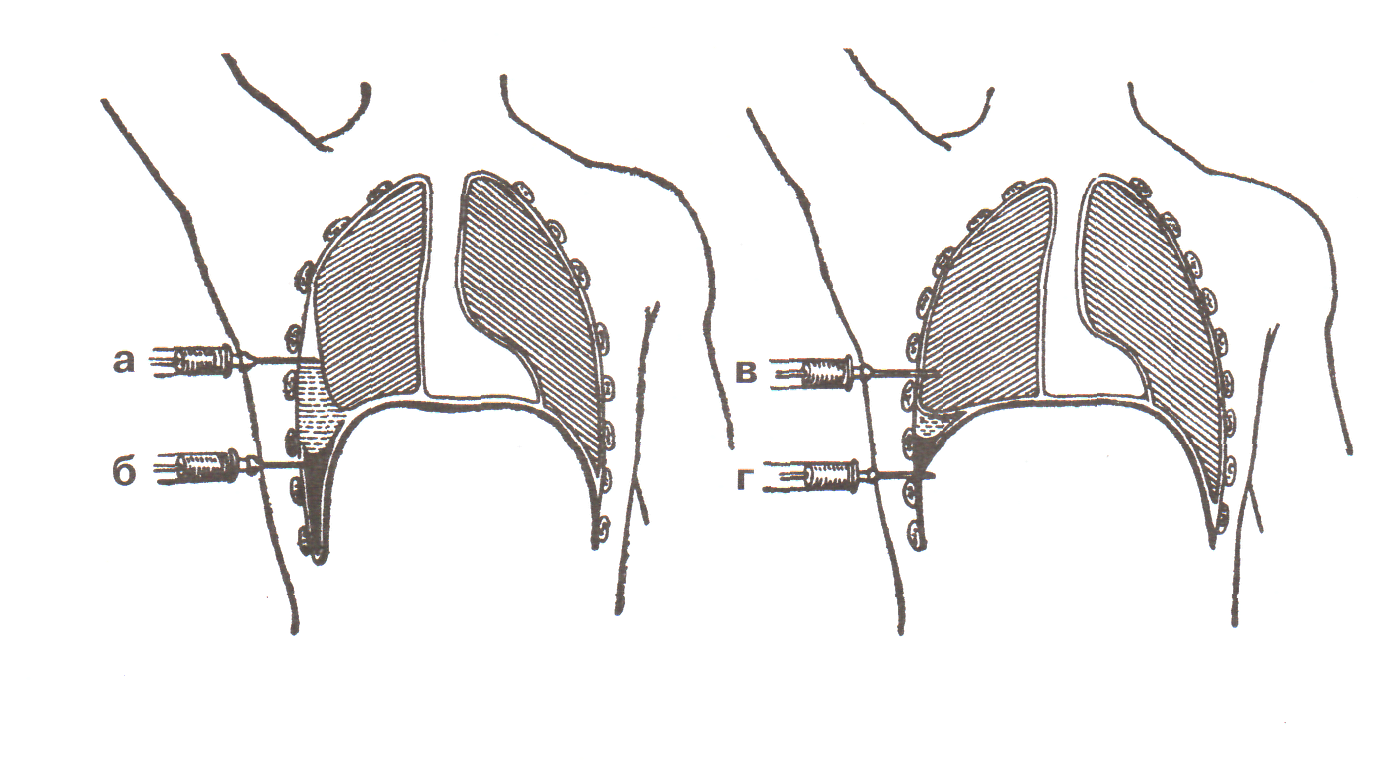

В систему вводится раствор новокаина специальным шприцом, зажим замыкает резиновую трубку, и хирург толстой иглой прокалывает кожу, подкожную клетчатку и наружную и внутреннюю межреберные мышцы и входит в плевральную полость. Классическим местом прокола принято считать точку, в VI-VII межреберье по средней или заднеподмышечной линии. После ощущения провала иглы в плевральную полость хирург снимает зажим с резинового переходника и по шприцу вводит в плевральную полость около 3-5 мл. раствора новокаина, а затем осторожно шприцом начинает отсасывать содержимое из плевральной полости. После прекращения отхождения экссудата (гноя, крови и т.д.) игла извлекается из плевральной полости, рана обрабатывается раствором йода (спирта) (рис.3).

Рис.3.Возможные ошибки при плевральной пункции, а-игла находится в плевральной полости над уровнем жидкости, б-игла располагается в спайке между листками плевры рёберно-диафрагмального синуса, в-игла введена в паренхиму лёгкого над уровнем жидкости, г-игла введена в брюшную полость через нижний отдел рёберно-диафрагмального синуса.

Таракоцентез и дренирование плевральной полости.

Выполняется по экстренным показаниям при травмах грудной стенки, органов грудной стенки и грудной полости, которые сопровождаются переломом ребер, разрывом легкого, кровотечением и пневмотораксом, а так же при эмпиемах плевры пиопневмотораксах. Нередко, торакоцентез и дренирование плевральной полости выполняется после плановых операций на органах грудной полости (лобэктомия, пульмонэктомия) (рис.4).

Производится эта операция в операционной (или перевязочной). После обработки операционного поля проводится новокаиновая блокада межреберных нервов в области VI-VII межреберья по средней или задней подмышечной линии.

Делается разрез кожи и подкожной клетчатки параллельно (или перпендикулярно) межреберью длиной 1,0-1,5 см., дальше толстым троакаром проводится прокол межреберного промежутка, париетальной плевры. После извлечения стержня по оставшейся гильзе в плевральную полость вводится резиновая (селиконовая) трубочка в направлении к верхушке легкого гильза удаляется. Затем рана на грудной стенке ушивается шелком до дренажной трубки. Устанавливается резиновая «муфта» на дренажной трубке и шелковыми швами фиксируется за муфту. Вокруг трубки создается герметичность раны полосками лейкопластыря. При отсутсвии соответствующего троакара, прокол межреберья производится сосудистым зажимом Бильрота и между раскрытыми браншами его вводится жреннажная трубка.

Дренирование плевральной полости осуществляется по двум методам:

Пассивный дренаж по Бюлау;

Активная аспирация содержимого путем подключения электроотсоса.

Эти методы имеют свои показания и противопоказания.

Дренажная трубка остается в плевральной полости до прекращения отхождения экссудата, гноя или крови, после чего она удаляется, рана ушивается наглухо.

Рис.4. Торакоцентез. а-положение больного и линия разреза, б-после смещения вверх кожи троакар введён в плевральную полость, в-положение троакара после извлечения мандрена и перед введением резинового дренажа, г-правильное расположение дренажа в плевральной полости.

Радикальная мастэктомия (маммоэктомия).

Это тотальное удаление молочной железы. Проводится при злокачественных опухолях молочной железы I-II и IIIА степени, когда опухоль еще не получила широкое распространение и нет метастазов в регионарных лимфоузлах. Удаление сей молочной железы предполагает радикальное удаление большой грудной мышцы, на которой она расположена. Кроме того, проводится тщательное удаление регионарных лимфатических узлов вместе с жировой клетчаткой: надмышечных, надключичных, парастериальных и т.д. В некоторых случаях проводится удаление и малой грудной мышцы (рис.5а,б).

Техника операции.

Операция проводится под общим обезболиванием.

Разрез начинается от подмышечной области окаймляет молочную железу с обеих сторон и заканчивается около мечевидного отростка грудины. После тщательного гемостаза проводят отсечение большой грудной мышцы от места ее прикрепления к грудине, затем сухожилие мышцы, прикрепляющейся к плечевой кости. Тупым и острым путями отделяют всю эту массу единым блоком от глубокой фасции и межреберных промежутков. При этом a. thoracbs int и a. thoracbs lat пересекают между двумя зажимами, лигируют, а центральную культю прошивают шелковой или капроновой лигатурой, проводят удаление мелких лимфоузлов вместе с жировой клетчаткой. Затем удаляют малую грудную мышцу. Следующим этапом является тщательное удаление жировой клетчатки вместе с лимфоузлами в подмышечной, подключичной, парастериальной областях. Остается большая открытая раневая поверхность, на которую натягивается окружающая кожа, делая мелкие насечки в шахматном порядке. В ране оставляют дренажные трубки и накладываются на кожу узловые швы до дренажей.

Секторальная резекция молочной железы.

Это удаление пораженной части молочной железы при доброкачественных опухолях (фиброзная мастопатия, фиброаденома и т.п.)

Техника операции.

Проводится разрез кожи и надкожной клетчатки, отступя от пигментного ореола на 1 см. по краю опухоли до наружного края молочной железы. Второй разрез проводится по противоположному краю опухоли. Получается разрез треугольной формы вершиной, обращенной к соску. Выделяется и резецируется пораженная опухолью часть молочной железы. Накладываются кетгутовые швы на дефект железы и послойные швы на рану. Иногда оставляются резиновые выпускники с целью дренажа.

Рис.5б. Радикальная мастэктомия. Выделение молочной железы с окружающей клетчаткой и пересечение стернальной порции m. pectoralis major у места прикрепления к плечу.

Вскрытие абсцесса (флегмоны) молочной железы при гнойно-воспалительных заболеваниях (маститах).

Маститы – частое воспалительное заболевание молочной железы, наблюдаемое у кормящих грудью матерей. По локализации гнойников различают подкожный, внутри – и междолевой, глубокий, ретромаммарный маститы. Нередко, ретромаммарная локализация гнойников осложняется субпекторальной флегмоной (абсцессом) (рис.6 а).

Острый гнойно-воспалительный очаг подлежит срочному вскрытию, удалению гнойного содержимого, промыванию и дренированию, ибо есть угроза распространения и развития сепсиса.

Техника вскрытия мастита.

Разрез проводится в радиальном направлении, но отступя от пигментного ореола на 1.0-1,5 см.

После кожного разреза над очагом гнойника, вскрытие гнойника проводится тупым путем сосудистым зажимом Бильрота или Кохера, пальцем проводят ревизию полости, вскрывая закоулки. Проводится промывание гнойной полости раствором перекиси водорода, антисептическим раствором для очищения полости, оставляются резиновые выпускники и накладывается повязка с гипертоническими растворами.

При ретромаммарной локализации гнойника разрез проводится по нижнему краю молочной железы приподнимая ее кверху. После разреза кожи к надкожной клетчатки тупым путем зажимом Бильрота проходят по грудной стенке до гнойника и вскрывают, дренируют (рис 6б).

Рис.6 Виды гнойных маститов (а) и применяемые разрезы (б), а: 1-субареолярный абсцесс, 2-интрамам-марный абсцесс, 3-ретромаммарный абсцесс, 4-галак-тофорит; б: 1-радиарные разрезы, 2-разрез по Барден-гейвру, 3-параареолярный разрез.

Первичная хирургическая обработка ран на грудной стенке.

Ранения грудной стенки и органов грудной полости могут быть проникающими и не проникающими в зависимости от повреждающего фактора: ножевые ранения, огнестрельные, осколочные или другие.

При поверхностных непроникающих ранениях техника первичной хирургической обработки ран заключается в следующем: после обработки операционного поля проводится ревизия раны, иссечение краев, удаление нежизненноспособных тканей, рассечение раны если имеются углы и закоулки, гемостаз и повторная ревизия раны, туалет и послойные швы на рану.

При проникающих ранениях первичная хирургическая обработка проводится в таком же порядке, но имеет свои особенности.

Если при первичном осмотре и ревизии раны на грудной стенке выявлено, что рана проникает в грудную полость, то после гемостаза и удаления нежизнеспособных тканей необходимо расширить рану.

Эту операцию необходимо проводить под общим обезболиванием, ибо могут быть ранения легких или других органов грудной клетки. После расширения раны и торакотомии необходимо произвести ревизию органов грудной полости: ушить рану на легких, на перикарде, диафрагме и т.д.

Ушивание раны на грудной стенке необходимо проводить тщательно, приблизить друг к другу соседние ребра, ушить межреберные мышцы, создать герметичность и накладывать послойные швы на рану. Необходимо оставлять дренажную трубку в плевральной полости, сделав торакоцентез.