- •Специальные разделы курса

- •Моносахариды: образование простых и сложных эфиров, отношение эфиров к гидролизу; гликозидов (на примере d–маннозы); строение гликозидов, o–,n–,s–гликозиды, отношение гликозидов к гидролизу.

- •Моносахариды: окисление в гликоновые, гликаровые и гликуроновые кислоты; представители – d–глюконовая, d–глюкуроновая, d–галактуроновая кислоты; аскорбиновая кислота (витамин с).

- •Моносахариды: восстановление в полиолы; представители: d–сорбит, ксилит; открытая и циклические формы моносахаридов (на примере d–фруктозы и d–ксилозы).

- •Олигосахариды: принцип строения невосстанавливающих дисахаридов; сахароза; номенклатура; отношение к гидролизу, окислению катионами серебра (I) и меди (II).

- •Полисахариды: классификация; принцип строения гомополисахаридов на примере крахмала (амилоза, амилопектин), тип гликозидной связи; отношение крахмала к гидролизу.

- •Полисахариды: классификация; принцип строения на примерах декстранов, инулина, пектиновых веществ, типы гликозидной связи.

- •Полисахариды: строение целлюлозы; простые и сложные эфиры целлюлозы – ацетаты, нитраты, метил–, карбоксиметил– и диэтиламиноэтилцеллюлоза.

- •Производные пятичленных азотсодержащих ароматических гетероциклов: пиразолон и его таутомерия, лекарственные средства на основе пиразолона–3; гистидин, гистамин, бензимидазол, дибазол.

- •Шестичленные кислородсодержащие гетероциклы с одним гетероатомом: бензопироны – хромон, кумарин, флавон; флавоноиды – лютеолин, кверцетин; цианидиновая проба; катехины (вопр. 18).

- •Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами: гидрокси– и аминопроизводные пиримидина (урацил, тимин, цитодин) – электронное строение, лактим–лактамная таутомерия.

- •Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами: барбитуровая кислота – синтез, виды таутомерии, кислотные свойства; производные барбитуровой кислоты – барбитал, фенобарбитал.

- •Конденсированные гетероциклы: электронное строение, кислотно–основные свойства, таутомерия пурина; гидрокси– и аминопроизводные пурина – гипоксантин, ксантин, их таутомерия.

- •Конденсированные гетероциклы: мочевая кислота, ее электронное строение, лактим–лактамная таутомерия, кислотные свойства; соли мочевой кислоты (ураты); мурексидная проба.

- •Конденсированные гетероциклы: пурин – строение, ароматичность; производные пурина – аденин, гуанин, их таутомерия (вопр. 22).

- •Нуклеозиды: строение, классификация, номенклатура; отношение к гидролизу.

- •Нуклеотиды: строение, номенклатура, отношение к гидролизу.

- •Нуклеотидные коферменты: атф–строение, отношение к гидролизу.

- •Нуклеиновые кислоты: рнк и днк, первичная структура.

- •Алкалоиды: химическая классификация; основные свойства, образование солей. Представители: хинин, никотин, атропин.

- •Алкалоиды: метилированные ксантины (кофеин, теофиллин, теобромин); кислотно-основные свойства; их качественные реакции.

- •Алкалоиды: группа пиридина (никотин, анабазин) – строение, реакционная способность, общие реакции алкалоидов.

- •Алкалоиды: группа хинолина (хинин) – строение, талейохинная проба, основные свойства, образование солей.

- •Алкалоиды: группа изохинолина и фенантренизохинолина (папаверин, морфин, кодеин) – строение, основные свойства, характеристика реакционной способности.

- •Алкалоиды: группа тропана (атропин, кокаин) – строение, основные свойства, характеристика реакционной способности.

- •Липиды: триацилглицерины – принцип строения, номенклатура, реакционная способность (гидролиз, гидрогенизация, окисление), аналитические характеристики (иодное число, число омыления).

- •Липиды: фосфатидная кислота – строение; фосфолипиды (фосфатидилколамины, фосфатидилхолины) – состав, строение, гидролиз.

- •Терпены и терпеноиды: состав, химическое и пространственное строение производных ментана (ментол, терпин), их реакционная способность.

- •Терпены и терпеноиды: состав и строение бициклических монотерпенов (-пинен, борнеол, камфора), их реакционная способность.

- •Терпены и терпеноиды: классификация по числу изопреновых звеньев; дитерпены и тетратерпены (ретинол, ретиналь, β–каротин) – строение, реакционная способность.

- •Стероиды: родоначальные углеводороды (эстран, андростан, прегнан, холан, холестан); стереоизомерия, цис–транссочленение циклогексановых колец, –,β–стереохимические ряды.

- •Стероиды: производные холестана (стерины) – холестерин, эргостерин, витамин d2: номенклатура, строение, характеристика реакционной способности.

- •Производные холана (желчные кислоты): холевая и дезоксихолевая кислоты; гликохолевая и таурохолевая кислоты; их дифильный характер; строение, номенклатура, реакционная способность.

- •Производные прегнана (кортикостероиды): дезоксикортикостерон, гидрокортизон, преднизолон; строение, номенклатура, характеристика реакционной способности.

- •Производные эстрана (эстрогенные гормоны): эстрон, эстрадиол, эстриол; строение, номенклатура, характеристика реакционной способности.

- •Производные андростана (андрогенные гормоны): тестостерон, андростерон; строение, номенклатура, характеристика реакционной способности.

- •Агликоны сердечных гликозидов: дигитоксигенин, строфантидин; общий принцип строения и реакционная способность сердечных гликозидов.

Специальные разделы курса

-

Моносахариды: классификация; стереоизомерия, D– и L–ряды; открытая и циклические формы на примере D–глюкозы и 2–дезокси–D–рибозы, цикло–оксотаутомерия; мутаротация. Представители: D–ксилоза, D–рибоза, D–глюкоза, 2–дезокси–D–рибоза, D–глюкозамин.

Углеводы — гетерофункциональные соединения, являющиеся альдегидо- или кетономногоатомными спиртами или их производными. Класс углеводов включает разнообразные соединения — от низкомолекулярных, содержащих от 3 до 10 атомов углерода до полимеров с молекулярной массой в несколько миллионов. По отношению к кислотному гидролизу и по физико-химическим свойствам они подразделяются на три большие группы: моносахариды, олигосахариды и полисахариды.

Моносахариды (монозы) — углеводы, неспособные подвергаться кислотному гидролизу с образованием более простых сахаров. Монозы классифицируют по числу углеродных атомов, характеру функциональных групп, стереоизомерным рядам и аномерным формам. По функциональным группам моносахариды подразделяются на альдозы (содержат альдегидную группу) и кетозы (содержат карбонильную группу).

По числу углеродных атомов в цепи: триозы (3), тетрозы (4), пентозы (5), гексозы (6), гептозы (7) и т. д. до 10. Наиболее важное значение имеют пентозы и гексозы. По конфигурации последнего хирального атома углерода моносахариды делятся на стереоизомеры D- и L-ряда. В обменных реакциях в организме принимают участие, как правило, стереоизомеры D-ряда (D-глюкоза, D-фруктоза, D-рибоза, D-дезоксирибоза и др.)

В целом название индивидуального моносахарида включает:

• префикс, описывающий конфигурацию всех асимметрических атомов углерода;

• цифровой слог, определяющий число атомов углерода в цепи;

• суффикс -оза — для альдоз и -улоза — для кетоз, причем локант оксо- группы указывают только в том случае, если она находится не при атоме С-2.

Строение и стереоизомерия моносахаридов.

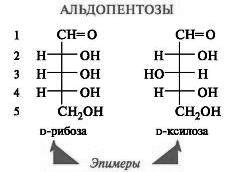

Молекулы моносахаридов содержат несколько центров хиральности, поэтому существует большое число стереоизомеров, соответствующих одной и той же структурной формуле. Так, число стереоизомеров альдопентоз равно восьми (2n, где n = 3), среди которых 4 пары энантиомеров. У альдогексоз будет уже 16 стереоизомеров, т. е. 8 пар энантиомеров, так как в их углеродной цепи содержится 4 асимметрических атома углерода. Это аллоза, альтроза, галактоза, глюкоза, гулоза, идоза, манноза, талоза. Кетогексозы содержат по сравнению с соответствующими альдозами на один хиральный атом углерода меньше, поэтому число стереоизомеров (23) уменьшается до 8 (4 пары энантиомеров).

Относительная конфигурация моносахаридов определяется по конфигурации наиболее удаленного от карбонильной группы хирального атома углерода путем сравнения с конфигурационным стандартом — глицериновым альдегидом. При совпадении конфигурации этого атома углерода с конфигурацией D-глицеринового альдегида моносахарид в целом относят к D-ряду. И, наоборот, при совпадении с конфигурацией L-глицеринового альдегида, считают, что моносахарид принадлежит к L-ряду. Каждой альдозе D-ряда соответствует энантиомер L-ряда с противоположной конфигурацией всех центров хиральности.

(!) Положение гидроксильной группы у последнего центра хиральности справа свидетельствует о принадлежности моносахарида к D-ряду, слева — к L-ряду, т. е. так же, как и в стереохимическом стандарте — глицериновом альдегиде.

Природная глюкоза является стереоизомером D-ряда. В равновесном состоянии растворы глюкозы обладают правым вращением (+52,5º), поэтому глюкозу иногда называют декстрозой. Название виноградный сахар глюкоза получила в связи с тем, что ее больше всего содержится в соке винограда.

Эпимерами называются диастереомеры моносахаридов, различающиеся конфигурацией только одного асимметрического атома углерода. Эпимером D-глюкозы по С4 является D-галактоза, а по С2 — манноза. Эпимеры в щелочной среде могут переходить друг в друга через ендиольную форму, и этот процесс называется эпимеризацией.

Таутомерия моносахаридов. Изучение свойств глюкозы показало:

1) спектрах поглощения растворов глюкозы отсутствует полоса, соответствующая альдегидной группе;

2) растворы глюкозы дают не все реакции на альдегидную группу (не взаимодействуют с NaHSО3 и фуксинсернистой кислотой);

3) при взаимодействии со спиртами в присутствии «сухого» НСl глюкоза присоединяет, в отличие от альдегидов, только один эквивалент спирта;

4) свежеприготовленные растворы глюкозы мутаротируют в течение 1,5–2 часов меняют угол вращения плоскости поляризованного света.

Циклические формы моносахаридов по химической природе являются циклическими полуацеталями, которые образуются при взаимодействии альдегидной (или кетонной) группы со спиртовой группой моносахарида. В результате внутримолекулярного взаимодействия (АN механизм) электрофильный атом углерода карбонильной группы атакуется нуклеофильным атомом кислорода гидроксильной группы. Образуются термодинамически более устойчивые пятичленные (фуранозные) и шестичленные (пиранозные) циклы. Образование этих циклов связано со способностью углеродных цепей моносахаридов принимать клешневидную конформацию.

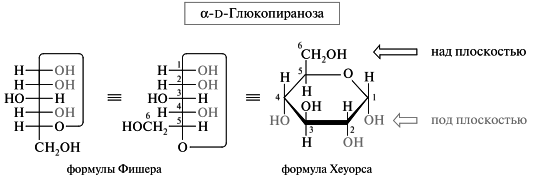

Представленные ниже графические изображения циклических форм называются формулами Фишера (можно встретить и название «формулы Колли—Толленса»).

В этих реакциях С1 атом из прохирального, в результате циклизации, становится хиральным (аномерный центр).

Стереоизомеры, отличающиеся конфигурацией атома С-1 альдоз или С-2 кетоз в их циклической форме, называются аномерами, а сами атомы углерода называются аномерным центром.

Группа ОН, появившаяся в результате циклизации, является полуацетальной. Она называется еще гликозидной гидроксильной группой. По свойствам она значительно отличается от остальных спиртовых групп моносахарида.

Образование дополнительного хирального центра приводит к возникновению новых стереоизомерных (аномерных) α- и β-форм. α-Аномерной формой называется такая, у которой полуацетальный гидроксил находится с той же стороны, что и гидроксил у последнего хирального центра, а β-формой — когда полуацетальный гидроксил находится по другую сторону, чем гидроксил у последнего хирального центра. Образуется 5 взаимно друг в друга переходящих таутомерных форм глюкозы. Такой вид таутомерии называется цикло-оксо-таутомерией. Таутомерные формы глюкозы находятся в растворе в состоянии равновесия.

В растворах моносахаридов преобладает циклическая полуацетальная форма (99,99 %) как более термодинамически выгодная. На долю ациклической формы, содержащей альдегидную группу, приходится менее 0,01 %, в связи с этим не идет реакция с NaHSO3, реакция с фуксинсернистой кислотой, а спектры поглощения растворов глюкозы не показывают наличия полосы, характерной для альдегидной группы.

Таким образом, моносахариды — циклические полуацетали альдегидо- или кетоно- многоатомных спиртов, существующие в растворе в равновесии со своими таутомерными ациклическими формами.

У свежеприготовленных растворов моносахаридов наблюдается явление мутаротации — изменения во времени угла вращения плоскости поляризации света. Аномерные α- и β-формы имеют различный угол вращения плоскости поляризованного света. Так, кристаллическая α,D-глюкопираноза при растворении ее в воде имеет начальный угол вращения +112,5º, а затем он постепенно уменьшается до +52,5º. Если растворить β,D-глюкопиранозу, ее начальный угол вращения + 19,3º, а затем он увеличивается до +52,5º. Это объясняется тем, что в течение некоторого времени устанавливается равновесие между α- и β-формами: 2/3 β-формы → 1/3 α-формы.

Предпочтительность образования того или другого аномера во многом определяется их конформационным строением. Наиболее выгодной для пиранозного цикла является конформация кресла, а для фуранозного цикла — конверта или твист-конформация. Наиболее важные гексозы — D-глюкоза, D-галактоза и D-манноза — существуют исключительно в конформации 4С1. Более того, D-глюкоза из всех гексоз содержит максимальное число экваториальных заместителей в пиранозном цикле (а ее β-аномер — все).

У β-конформера все заместители находятся в наиболее выгодном экваториальном положении, поэтому этой формы в растворе 64 %, а α-конформер имеет аксиальное расположение полуацетального гидроксила. Именно α-конформер глюкозы содержится в организме человека и участвует в процессах метаболизма. Из β-конформера глюкозы построен полисахарид — клетчатка.

Формулы Хеуорса. Циклические формулы Фишера удачно описывают конфигурацию моносахаридов, однако они далеки от реальной геометрии молекул. В перспективных формулах Хеуорса пиранозный и фуранозный циклы изображают в виде плоских правильных многоугольников (соответственно шести- или пятиугольника), лежащих горизонтально. Атом кислорода в цикле располагается в удалении от наблюдателя, причем для пираноз — в правом углу.

Атомы водорода и заместители (главным образом, группы СH2OH, если таковая имеется, и он) располагают над и под плоскостью цикла. Символы атомов углерода, как это принято при написании формул циклических соединений, не показывают. Как правило, опускают и атомы водорода со связями к ним. Связи С—С, находящиеся ближе к наблюдателю, для наглядности иногда показывают жирной линий, хотя это не обязательно.

Для перехода к формулам Хеуорса от циклических формул Фишера последнюю необходимо преобразовать так, чтобы атом кислорода цикла располагался на одной прямой с атомами углерода, входящими в цикл. Если преобразованную формулу Фишера расположить горизонтально, как требует написание формул Хеуорса, то заместители, находившиеся справа от вертикальной линии углеродной цепи, окажутся под плоскостью цикла, а те, что были слева, — над этой плоскостью.

Описанные выше преобразования показывают также, что полуацетальный гидроксил у α-аномеров D-ряда находится под плоскостью цикла, у β-аномеров — над плоскостью. Кроме того, боковая цепь (при С-5 в пиранозах и при С-4 в фуранозах) располагается над плоскостью цикла, если она связана с атомом углерода D-конфигурации, и снизу, если этот атом имеет L-конфигурацию.

Представители.

D-Ксилоза — «древесный сахар», моносахарид из группы пентоз с эмпирической формулой C5H10O5, принадлежит к альдозам. Содержится в эмбрионах растений в качестве эргастического вещества, а также является одним из мономеров полисахарида клеточных стенок гемицелюллозы.

D–Рибоза представляет собой вид простых сахаров, образующих углеводный остов РНК, управляя, таким образом, всеми жизненными процессами. Рибоза также участвует в производстве аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и является одним из ее структурных компонентов.

2–Дезокси–D–рибоза - компонент дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК). Это исторически сложившееся название не является строго номенклатурным, так как в молекуле содержатся только два центра хиральности (без учета атома С-1 в циклической форме), поэтому это соединение с равным правом может быть названо 2-дезокси-D-арабинозой. Более правильное название для открытой формы: 2-дезокси-D-эритро-пентоза (D-эритро-конфигурация выделена цветом).

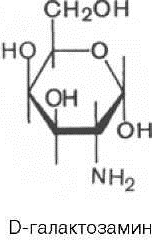

D–глюкозамин – вещество, вырабатываемое хрящевой тканью суставов, является компонентом хондроитина и входит в состав синовиальной жидкости.

-

Моносахариды: открытая и циклические формы на примере D–галактозы и D–фруктозы, фуранозы и пиранозы; – и β–аномеры; наиболее устойчивые конформации важнейших D–гексопираноз. Представители: D–галактоза, D–манноза, D–фруктоза, D–галактозамин (вопр. 1).

Таутомерные формы фруктозы образуются так же, как и таутомерные формы глюкозы, по реакции внутримолекулярного взаимодействия (АN). Электрофильным центром является атом углерода карбонильной группы у С2, а нуклеофилом — кислород ОН-группы у 5 или 6 атома углерода.

Представители.

D–галактоза – в животных и растительных организмах, в том числе в некоторыхмикроорганизмах. Входит в состав дисахаридов - лактозы и лактулозы. При окислении образует галактоновую, галактуроновуюи слизевую кислоты.

D–манноза – компонент многих полисахаридов и смешанных биополимеров растительного, животного и бактериального происхождения.

D–фруктоза — моносахарид, кетогексоза, в живых организмах присутствует исключительно D-изомер, в свободном виде — почти во всех сладких ягодах и плодах — в качестве моносахаридного звена входит в состав сахарозы и лактулозы.