- •Эвм и вычислительные системы».

- •Часть II.

- •Оглавление.

- •Лекция №19 конструкция персонального компьютера.

- •19.1. Основные конструктивные компоненты персонального компьютера.

- •19.2. Корпус пк.

- •19.3. Блок питания.

- •19.4. Системные платы.

- •19.5. Конструктивы и установка плат.

- •Лекция №20 ключевые микросхемы.

- •20.1. Стандартные микросхемы первых системных плат.

- •20.2. Набор микросхем или - chipset.

- •20.3. Микропроцессоры.

- •20.4. Организация доступа к памяти при использовании intel совместимых процессоров

- •Лекция №21 память компьютера

- •21.1. Иерархия подсистемы памяти пк.

- •21.2. Оперативная память.

- •21.3. Архитектура оперативной памяти.

- •21.4. Логическая организация памяти.

- •Лекция № 22 базовая система ввода/вывода.

- •22.1. Bios и cmos ram. Общие сведения.

- •22.2. Возможности bios. Конфигурирование системных ресурсов.

- •22.3. Тест начальной загрузки post.

- •Лекция № 23 кэш – память

- •23.1. Принципы построения кэш-памяти.

- •23.2. Типы кэшей

- •23.3. Целостность данных в кэш-памяти

- •23.4. Кэш-память и эффективность программ

- •Лекция №24 накопители на жестких дисках.

- •24.1. Типы накопителей.

- •24.2. Накопители на жестких дисках. (Винчестеры)

- •24.3. Параметры жестких дисков

- •24.4. Низкоуровневое форматирование

- •24.5. Логическая структура диска

- •24.6. Загрузочный сектор br (Boot Record).

- •24.7. Таблица размещения файлов fat (File Allocation Table).

- •24.8. Корневой каталог (root Directory).

- •24.9. Главный загрузочный сектор mbr (Master Boot Record).

- •24.10. Порядок установки винчестера.

- •24.11. Кэширование диска.

- •Лекция №25 интерфейсы винчестеров

- •25.1. Интерфейс st-506/412.

- •25.2. Интерфейс еsdi

- •25.3. Интерфейс scsi

- •25.4. Интерфейс ide (ata)

- •Лекция №26 шины персональных компьютеров.

- •26.1. Обзор шин пк.

- •26.2. Системные шины.

- •26.3. Локальные шины.

- •26.4. Шина pci (Peripheral Component Interconnect) (1992 год).

- •26.5. Магистральный интерфейс agp.

- •Лекция № 27 видеоподсистемы

- •27.1. Мониторы.

- •27.2. Основные стандарты мониторов (видеоадаптеров).

- •27.3. Проблемы цветопередачи.

- •27.4. Видеопамять.

- •27.5. Повышение скорости работы видеоадаптера.

- •Лекция № 28 современные видеоподсистемы персональных компьютеров.

- •28.1. Свойства современных видеоадаптеров

- •28.2. Современные видеоадаптеры

- •28.3. Архитектура персональных машин с объединенной памятью. Новая архитектура ibm-совместимых пк.

- •28.4. Варианты развития архитектуры uma

- •Лекция 29. Лекция №30 архитектура компьютера

- •30.1. Параллелизм, компьютерная архитектура и приложения пользователя

- •30.2. Однопроцессорные архитектуры

- •30.3. Многопроцессорные архитектуры

- •30.4. Выбор архитектуры

- •Лекция №31 архитектура современных программных средств План лекции

- •31.1. Программное обеспечение эвм

- •31.2. История развития программных средств эвм.

- •31.3. Структура программного обеспечения.

- •31.4. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ.

- •Лекция №32 операционные системы эвм.

- •32.1. Системное программное обеспечение эвм

- •32.2. Операционные системы (ос) эвм

- •32.3. Организация операционных систем.

- •32.4. Концепция виртуальной операционной системы.

- •32.5. Типы операционных систем.

- •32.6. Операционная среда ms-dos.

- •32.7. Операционная система Unix.

- •Лекция № 33. Операционные системы эвм (продолжение).

- •33.1. Операционные оболочки эвм.

- •33.2. Многооконный графический интерфейс.

- •33.3. Инструментальное программное обеспечение (ипо) эвм.

- •33.4. Трансляторы с языка высокого уровня.

- •33.5. Двухуровневая организация схемы компилятора.

- •33.6. Естественные языки программирования.

- •Лекция № 34 прикладное программное обеспечение

- •34.1. Прикладное программное обеспечение эвм

- •34.3. Классы пакетов прикладных программ

- •34.4. Основные прикладные средства пк.

- •34.6. Качественные характеристики программного обеспечения

25.3. Интерфейс scsi

Интерфейс SCSI был разработан в конце 70-х годов и является одним из важнейших промышленных стандартов для подключения периферийных устройств, таких как винчестеры, стримеры, лазерные принтеры, СD-RОМ и т.п. Необходимо отметить, что SCSI - интерфейс системного, а не приборного уровня, поскольку протокол определяет только логический и физический уровни. В отличие от последовательных приборных интерфейсов ST506/412 и ESDI (где информация между накопителем и контроллером передается бит за битом), SCSI осуществляет параллельную пересылку данных. Это, в частности, позволяет существенно повысить скорость обмена. Контроллеры SCSI применяются не только в IВМ-совместимых компьютерах, но и в машинах VАХ, Macintosh, SPARC station и т.п. Кроме того, интерфейс SCSI представляет собой шину, т.е. сигнальные выводы множества устройств абонентов соединены друг с другом.

Стандарт позволяет использовать магистраль SCSI для связи компьютера с контроллером одного или нескольких периферийных устройств с несколькими контроллерами внешних устройств и даже нескольких компьютеров с несколькими контроллерами периферийных устройств (рис.25.3).

Рис.25.3.

Для сопряжения SCSI-устройств с ПК требуется довольно сложный хост-адаптер, который в отличие от возможного примитивного адаптера АТА, всегда должен обладать некоторым интеллектом.

Хост-адаптер SCSI общается с устройствами своей шины, независимо от центрального процессора ПК. Он, как и сами устройства, является равноправным абонентом шины. Более того, устройства- SCSI могут обмениваться информацией между собой не выходя на системную шину ПК, минуя его оперативную память. За эти, не всегда используемые, возможности приходиться расплачиваться высокой ценой хост-адаптера, которая может быть соизмерима со стоимостью самого накопителя. Используется линейная адресация блоков. 32-х битный адрес 512-байтного блока позволяет иметь емкость до 2 Тбайт.

Устройства, подключаемые к шине SCSI, могут выступать как Initiator (ведущий, например компьютер) и Target (ведомый, например, винчестер), причем одно и то же устройство может быть как ведущим, так и ведомым. К шине одновременно может быть подключено до восьми устройств, при этом ведущих устройств может быть несколько. Таким образом, в принципе, один периферийный прибор, может использоваться двумя и более компьютерами. Совмещение функций ведущего и ведомого позволяет выполнять, например, операцию архивирования данных с винчестера на стример (backup).

Физически шина SCSI представляет собой плоский кабель с 50-контактными разъемами для подключения восьми периферийных устройств. Стандарт SCSI определяет два способа передачи сигналов: синфазный и дифференциальный, В первом случае сигналы на линиях имеют уровни ТТЛ (транзисторно-транзисторной логики) и отрицательную логику, т.е. логической единице соответствует низкий уровень напряжения. Длина кабеля в этом случае ограничена 6 м. Версии шины SCSI с дифференциальной передачей сигнала ( "токовой петлей") дают возможность увеличить длину шины до 25 м, однако, до недавнего времени они были менее распространены.

SCSI-шина имеет 8 линий данных, сопровождаемых линией четности, и 9 управляющих линий. На шине, предназначенной для синфазной передачи, все нечетные контакты должны быть подключены к контакту "Корпус" (нулевой потенциал).

Каждое устройство на магистрали SCSI имеет свой адрес (ID). Управляющие сигналы BSY, SEL и RST служат для инициализации, адресации и захвата шины. REQ и ASK - это сигналы для квитирования (сопровождения) передачи данных, Оставшиеся шесть сигналов обеспечивают протокол шины SCSI.

Обмен между устройствами на магистрали SCSI происходит в соответствии с протоколом высокого уровня. Универсальный набор команд обеспечивает доступ к данным с помощью адресации логических, а не физических блоков, как, например, в интерфейсе ESDI. Причем, программное обеспечение для интерфейса SCSI не оперирует физическими характеристиками винчестера (т.е. числом цилиндров, головок и т.д.), а имеет дело только с логическими блоками. Это дает возможность оперировать практически любыми блочными устройствами.

На магистрали возможны синхронные и асинхронные передачи. В обоих случаях для выполнения квитирования используются управляющие линии ASК и REQ. Чтобы передать данные ведущему в асинхронном режиме, ведомое устройства выдает их на шину данных вместе с сигналом REQ. В этом случае данные на шине должны удерживаться до тех пор, пока от ведущего устройства не будет принят сигнал подтверждения ASK. Только после этого на шину могут выдаваться другие данные. Если передача данных происходит в противоположном направлении, ведомое устройство должно выдать сигнал запроса REQ, говорящий о том, что оно готово к приему данных. Ведущее устройство выдает данные на шину, сопровождая их сигналом ASK. В том случае, когда оба устройства могут выполнять синхронную передачу данных, ведущее не будет ждать поступления сигнала ASK перед выдачей сигнала REQ для приема следующих данных. Скорость передачи данных по шине SCSI достигает 1,5 Мбайт/с в асинхронном и 3-4 Мбайт/с в синхронном режиме.

Стандарт SCSI содержит нормированный список команд CCS (CommonCommandSet). Эти команды объединены в восемь групп, по 32 команды в каждой. Группа 0 содержит такие основные команды, как чтение, запись, позиционирование. Группы 1 и 5 содержат расширенные наборы команд, которые используются не всегда. Команды в группах б и 7 зависят от конкретных устройств и могут отличаться в зависимости от винчестера. В этих наборах обычно содержатся приборно-зависимые тестовые команды, например, запись блока данных с неверным ECC. Группы 2, 3 и 4 резервируются для будущих применений.

В настоящее время уже хорошо известны винчестеры с интерфейсом, соответствующим спецификации SCSI-2. С появлением 16- и 32-разрядных процессоров 8-разрядная шина данных SCSI стала выглядеть анахронизмом. В связи с этим в спецификацию SCSI-2 был введен так называемый "широкий" (WIDE) вариант шины данных, предусматривающий наличие дополнительных 24 линий данных и расширенного набора команд.

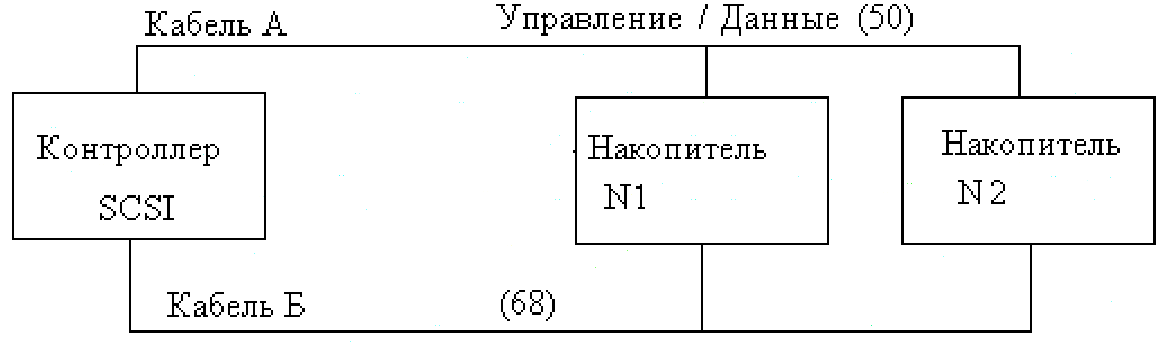

Так появился Widе SCSI-2, в котором 8-разрядные устройства продолжают взаимодействовать по магистрали SCSI, использующей 50-проводной кабель (кабель А), а устройства большей разрядности связываются дополнительным 68-проводным кабелем (кабель В). Ограничение "широкого" варианта SCSI-2 состоит в том, что он может надежно работать только при реализации дифференциального варианта SCSI.

Для повышения пропускной способности магистрали SCSI было предложено увеличить тактовую частоту обмена примерно в два раза за счет сокращения критических временных параметров шины, применения новейших БИС и высококачественных кабелей. Реализуемый таким образом скоростной (Fast) SCSI-2 повысил производительность магистрали до 10 Мбайт/с. Совместное использование Fast и Wide (32-разряда) SCSI-2 позволяет достичь быстродействия 40 Мбайт/с.

В SCSI-2 был внесен ряд изменений в логический протокол, например, введена возможность организации очереди команд, расширен их набор. Кроме того, разработаны винчестеры с интерфейсом SCSI-3. Он отличается возможностью подключать большее количество устройств и допускает использование более длинного кабеля.

В целом, к достоинствам интерфейса можно отнести высокую скорость передачи, возможность подключения до 7 устройств. К недостаткам - высокую стоимость, относительная сложность установки и необходимость настройки сложных программных драйверов.