Ostryy__pankreatit

.pdf

21

ника; - серозный, «соломенного» цвета эксудат. 3) геморрагический панкреонекроз - геморрагическая имбибиция малого и большого сальника, брыжейки поперечно-ободочной кишки, забрюшинной клетчатки, латеральных каналов; - увеличение в размерах желчного пузыря (рис. 14).

Инструментальная диагностика:

УЗИ.

Признаки:

-увеличение размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы;

-неоднородность эхоструктуры;

-неровность контуров;

-визуализация

жидкостных образований в парапанкреальной зоне и брюшной полости.

Рис. 13 УЗИ-диагностика острого панкреатита

-признаки пареза желудка, тонкой и толстой кишок;

-значительное количество насыщенного геморрагического выпота («сок чернослива») в брюшной полости.

Рис. 14 Лапароскопические признаки острого панкреатита

22

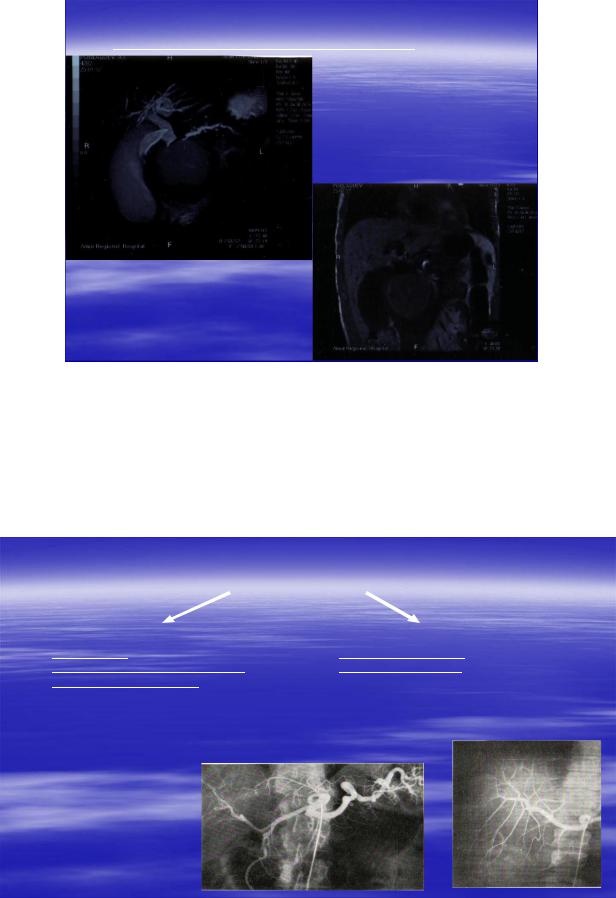

3. Компьютерная томография – на сегодня самый чувствительный метод визуального исследования (―золотой диагностический стандарт‖ в панкреатологии) позволяет: 1) четко дифференцировать некротические плотные массы (некротическая флегмона) от жидкостных образований (абсцесс, псевдокиста); 2) иметь представление о вовлечении в процесс других органов и тканей (ЖВП, желудка). Лучше в в/в контрастным исследованием (100-120 мл йодорастворимого контрастного препарата с использованием инфузомата, если контраст не накапливается – некротическое поражение, визуализация газа в структуре некротических масс – инфицирование панкреонекроза (рис. 15).

Компьютерная томография.

Должна проводиться в динамике лечения больного панкреонекрозом для получения необходимой информации о распространенности патологического процесса и развития его осложненных форм.

Рис. 15 Признаки острого панкреатита при компьютерной томографии

4. ЭРХПГ и ЭПСТ – показаны при ОП с синдромом МЖ и/или холангита с учетом визуализации при УЗИ расширенного в диаметре общего желчного протока (рис. 16).

ЭРХПГ . ЭПСТ.

Рис. 16 ЭРХПГ И ЭПСТ при остром панкреатите

23

5. МРТ – преимущества перед КТ при ОП заключаются в лучшей дифференциации твердых структур и жидкостных образований, локализованных в ПЖ и забрюшинной клетчатке, меньшей лучевой нагрузке на персонал (рис. 17)

Магнитно-резонансная томография.

.

Рис. 17 МРТ –признаки острого панкреатита (формирующаяся киста головки панкреас)

6. Рентгенологические исследования – 1) обзорная рентгенография – пневмо-

тизация ПОК, уровни жидкости в тонкой кишке, плевральный выпот, базальный ателектаз, подъем купола диафрагмы; 2) прямые контрастные методы (ангиографии, холангиографии) (рис. 18).

Рентгенодиагностика.

Обзорная |

Рентгенография |

|

рентгенография органов |

грудной клетки: |

|

брюшной полости: |

- плевральный выпот; |

|

|

||

- пневматизация |

- базальный ателектаз; |

|

поперечно-ободочной |

||

|

||

кишки; |

- подъем купола |

|

- небольшие по |

диафрагмы. |

|

|

||

размерам уровни |

|

|

жидкости. |

|

24

Рис. 18 Рентгендиагностика острого панкреатита

Дифференциальная диагностика.

Следует проводить с : 1. перфоративной язвой желудка и 12. перстной кишки; 2. ОКН; 3. острым холециститом; 4. острой окклюзией артерий или вен мезентериального бассейна; 5. острым инфарктом миокарда.

Оценка степени тяжести острого панкреатита.

Объективная оценка степени тяжести состояния больного с ОП должна проводиться у всех больных с первых суток госпитализации с целью правильного выбора лечебной тактики. Исходная оценка тяжести ОП подразумевает клиническую дифференциацию отечной формы ОП от панкреонекроза на основании данных физикального обследования брюшной полости и степени их соответствия имеющимся полиорганным нарушениям (сердечно-легочной, пече- ночно-почечной, церебральной, метаболической недостаточности) I этап

1)НЕОСЛОЖНЕННОЕ (абортивное) течение ОП соответствует такому варианту его эволюции, для которого не характерны симптомы выраженной системной воспалительной реакции, расстройства системной гемодинамики; имеются минимальные нарушения функции органов и систем, а улучшение состояния больного при проведении комплексной консервативной терапии наступает в течении 12-24 часов (интерстициальный отек ПЖ). Характеризуется гастродуоденальным парезом и отсутствием клиники перитонита.

2)ПАНКРЕОНЕКРОЗ характеризуется тяжелым или среднетяжелым состоянием больного, выраженной системной воспалительной реакцией, волемическими, гемодинамическими и полиорганными нарушениями в сочетании с наличием ―локальных симптомов‖ острого живота: распространенным перитонитом и стойким парезом ЖКТ. Отличительными являются следующие симптомы: 1) спутанность сознания, 2) эйфория, 3) делирий, 4) гиперемия лица, 5) повышенная сухость кожных покровов и слизистых, 6) одышка с ЧДД более 20

вмин, 6) ЧСС более 90 в мин, 7) гипертермия свыше 37,8о C или менее 36,6о C, 8) гипотония, 9) олигоили анурия, 10) патологические изменения всего лабораторного спектра исследований.

II этап – углубленная оценка тяжести заболевания на основании использования систем-шкал оценки тяжести состояния больных, основной из которых для ОП признана APACHE II (прочитать самим о системе). При этом более 6 баллов служит признаком тяжелой формы ОП (панкреонекроза), а их величина более 13 баллов свидетельствует о фатальном развитии заболевания. Использование данной шкалы настоятельно рекомендовано ведущими экспертами Международного симпозиума по ОП (1992).

III этап – детализация оценки тяжести заболевания, основанная на определении степени распространенности (ограниченный, распространенный) и характера (стерильный, инфицированный) поражения ПЖ, забрюшинной клетчатки и брюшной полости при панкреонекрозе на основании анализа результатов визуализационных (УЗИ, лапароскопия, КТ, МРТ) и транскутанных (под

25

УЗИ или КТ) методов инструментальной диагностики. Клинические границы стерильного и инфицированного панкреонекроза размыты, поэтому не всегда оправдано хирургическое вмешательство в доинфекционную стадию или запоздалое вмешательство в инфекционную стадию (поэтому пункция забрюшинного пространства под контролем УЗИ или КТцелесообразна).

Лечебная тактика.

Тактика лечения больных с ОП определяется клинико-морфологической формой заболевания в соответствии с фазой развития воспалительного и некротического процесса и степенью тяжести состояния больного.

А. ОСТРЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ПАНКРЕАТИТ не требует хирургического лечения, лечится по следующим принципам консервативной терапии: 1. подавление секреции ПЖ, желудка и 12. перстной кишки; 2. снижение ферментной токсинемии; 3. ликвидация гиповолемии, водно-электролитных и метаболических расстройств; 4. устранении гипертензии в ЖВП и панкреатических путях; 5. улучшение реологических свойств крови и минимизация микроциркуляторных расстройств; 6. борьба с гипоксемией; 7. лечение пареза ЖКТ; 8. купирование болевого синдрома.

Учитывая тяжесть состояния больных панкреонекрозом, обусловленную полиорганной недостаточностью, комплексную терапию больным с деструктивным панкреатитом проводят в условиях интенсивной терапии и реани-

мации:1) голод (5-7 суток и более)+холод+покой+аспирация желудочного содержимого, промывание желудка холодной водой (лок. гипотермия);

2) Начало лечения – коррекция водно-электролитного баланса, включающая переливание изотонических р-ов, препаратов К+ при гипокалиемии;

3)С целью детоксикации – в режиме форсированного диуреза;

4)Введение нативных белков – свежезамороженной плазмы и альбумина (из-за дефицита ОЦК в связи с потерей плазменной части крови);

5)Восстановление микроциркуляции и реологии крови – реополиглюкин и трентал;

6)Для снижения желудочной секреции – щелочное питье, Н2 - блокаторы (ранитидин, фамотидин, квамател);

7)Для подавления секреторной активности органов гастропанкреатодуоденальной зоны – синтетический аналог соматостатина – сандостатин (октреотида ацетат), который является сильнейшим ингибитором базальной и стимулированной секреции ПЖ, желудка и 12.пк, регулирует цитокиногенез и обладает цитопротективным действием в суточной дозе 300 – 600 мкг/ сутки при трехкратном подкожном или в/в введении в течение 5-7 суток (срок активной гиперферментемии);

8)Для ликвидации энзимной токсинемии – в первые 5-7 суток активной гиперферментемии применяют ингибиторы протеаз: контрикал (апротинин) – в/в капельно с 350 000 АТрЕ (единица активности трипсина), последующие 140 000 через каждые 4 часа или гордокс 500 000 ЕД со скоростью 50 000 ЕД в

26

час затем каждый час дополнительно 50 000 ЕД, при улучшении состояния через 3 дня 300 – 500 000 ЕД в сутки;

9) С целью системной детоксикации целесообразно - экстракорпоральные методы детоксикации: плазмаферез, ультрафильтрация крови;

10)борьба с динамической ОКН (назогастральная аспирации, медикаментозная и электрическая стимуляция моторики кишечника);

11)мембраноуплотняющая терапия – интралипид;

12)антибактериальная терапия (с учетом проникновения а/б через гематопанкреатический барьер): карбапенемы, цефалоспорины III и IU поколения + метранидазол; фторхинолоны+метранидазол; защищенные ингибиторами пенициллины (пиперациллин/тазобактам, тикарцилин/клавуланат), целесообразно

сселективной деконтоминацией ЖКТ (пер ос фторхинолоны, полимиксин М, аминогликозиды);

13)полноценное парентеральное питание (р-ры глюкозы, аминокислот), а при восстановлении функции ЖКТ – ентеральное питание через назоеюнальный зонд (установленный ниже связки Трейтца эндоскопически или при хирургической операции);

14)иммунотерапия – ронколейкин 0,5 мг 1 раз в 3 дня;

15)―Обрывающая терапия‖ – широко дискутируется в научном мире: 1) эфферентная – сандостатин+плазмаферез+микродренирование брюшной полости; 2) афферентная – регионарное трансаортальное введение реологически активных веществ, олифена, сулодексида; 3) сочетанное (эфферентная+ афферентная);

Хирургическое лечение панкреонекроза.

Принципы хирургического лечения больных панкреонекрозом основаны на дифференцированном подходе к выбору оперативных вмешательств в зависимости от фазы развития заболевания, клинико-морфологической его формы, степени тяжести состояния больного и сроков заболевания.

|

|

27 |

|

|

Хирургическая тактика при стерильных формах панкреонекроза. |

|

|||

Таблица 1 |

|

|

|

|

Характер хирургиче- |

Ограниченный |

Распространенный |

|

|

ской тактики |

Жидкостные образования |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в брюшной |

забрюшинной ло- |

|

|

|

полости |

кализации |

|

1 |

Лапароскопия |

+ |

± |

|

|

|

неделя |

|||

|

|

|

|

|

Санация брюшной |

+ |

± |

|

|

|

|

|||

ПОЛОСТИ |

|

|

|

заболевания |

забрюшинных образо- |

|

|

|

|

Дренирование брюш- |

+ |

± |

|

|

ной полости |

|

|

|

|

Пункция/дренирование |

- |

+ |

|

|

ваний под УЗИ кон- |

|

|

|

|

тролем |

|

|

|

|

Лапаротомия на 1-ой |

При сохранении симптомов по- |

|

|

|

или 2-ой неделе забо- |

лиорганной недостаточности; не- |

|

|

|

левания |

эффективности транскутанных и |

|

|

|

|

эндоскопических санационных |

|

|

|

|

вмешательств; подозрении на |

|

|

|

|

инфицирование |

|

2 |

|

Доступ |

Срединная ла- |

Бисубкостальная |

|

неделя |

|

|

|||

|

паротомия |

или срединная ла- |

|

|

|

|

паротомия ± син- |

|

заболевания |

|

|

хронная люмбо- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

томия |

|

|

Некрсеквестрэктомия |

± |

+ |

|

|

|

|

|

|

|

Дренирование забрю- |

«закрытый» |

«открытый», реже |

|

|

шинного пространства |

метод |

«полуоткрытый» |

|

|

|

|

метод |

|

|

Оптимальный режим |

«по требова- |

«По программе» |

|

|

повторных вмеша- |

нию» |

|

|

|

тельств |

|

|

|

|

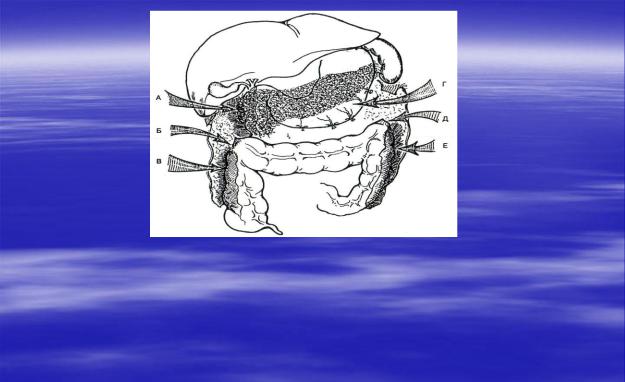

Следует остановиться на тактике, используемой в клинике факультетской хирургии: в целом она отражена в таблице, однако открытые операции мы выполняем по стандартной методике: лапаротомия, марсупиализация сальниковой сумки, холецистостома, дренирование сальниковой сумки приточно-отточным дренажом через Винслово отверстие и в левом подреберье с мобилизацией левого изгиба ПОК или через селезеночно-толстокишечную связку (2 вариант менее предпочтителен в связи с возможностью пролежней от дренажей о формированием кишечного свища), кроме того дренируем левое и правое поддиаф-

28

рагмальные пространства, правый и левый боковые каналы и малый таз при разлитом панкреатогенном перитоните, который не имеет тенденции к отграничению (рис. 19).

Зоны декомпрессии забрюшинного пространства при панкреонекрозе:

позади головки поджелудочной железы (А); область печеночного изгиба ободочной кишки (Б); правая паракольная область (В); область хвоста

поджелудочной железы (Г); область селезеночного изгиба ободочной кишки (Д): левая паракольная область (Г).

Рис. 19 Зоны декомпрессии забрюшинного пространства при остром панкреатите

Инфицированные формы панкреонекроза (инфицированный панкреонек-

роз, панкреатогенный абсцесс или их сочетание, септическая флегмона забрюшинной клетчатки, гнойный перитонит, инфицированная псевдокиста) не-

зависимо от степени полиорганных нарушений требуют оперативного ле-

чения. Иначе – смерть.

При стерильном панкреонекрозе, особенно ограниченном, операция является вынужденной мерой, когда исчерпан весь детоксикационный потенциал комплексных консервативных мероприятий. Поэтому основным принципом, который должен составлять основу тактики консервативного и хирургического лечения стерильного панкреонекроза, является позиция

“НАБЛЮДАЙ И ЖДИ”

Показания к операции при стерильном (ограниченном и распространен-

ном) панкреонекрозе строго ограничены ситуациями сохранения или прогрессирования полиорганной недостаточности на фоне комплексного консервативного лечения, включающего также лапароскопическое дренирование брюшной полости и/или транскутанное дренирование жидкостных образований забрюшинной локализации под УЗИ или КТ контролем.

29

Таблица 2

Хирургическая тактика при инфицированных формах панкреонекроза.

Характер гной- |

|

Клинико-морфологнческая форма |

|

|

но-некротичес- |

|

|

|

|

кого очага |

|

|

|

|

|

Инфицированный |

Инфицированный |

Абсцесс или инфици- |

|

|

панкреонекроз |

панкреонекроз + |

рованная псевдокиста |

|

|

|

абсцесс |

|

|

|

Некротическая мас- |

Некротическая |

Экссудативный ком- |

|

|

са преобладает над |

масса соизмери- |

понент преобладает |

|

|

экссудативным |

ма с экссудатив- |

над некротическим |

|

|

компонентом |

ной |

или последний мини- |

|

|

|

|

мален |

|

|

|

2-3 неделя |

3-4 неделя и более |

|

|

1-2 неделя |

|

|

|

|

|

Варианты хирургической тактики |

|

|

1 этап |

Лапаротомия |

Транскутанное |

Транскутаннсе дре- |

|

|

|

дренирование |

нирование под УЗИ |

|

|

|

под УЗИ или КТ |

или КТ контролем |

|

|

|

контролем |

|

|

II этап |

|

При неэффективности транскутанкых |

||

|

|

методов - лапаротомия |

|

|

III этап |

Транскутанное дренирование резидуальных очагов под УЗИ |

|||

|

|

и КТ контролем |

|

|

Доступ |

Бисубкостальная |

Одно- и/или дву- |

Внебрюшинный |

|

|

или срединная ла- |

сторонняя суб- |

(люмботомия) или |

|

|

паротомия |

костальная лапа- |

субкостальная |

|

|

±синхронная люм- |

ротомия |

лапаротомия |

| |

|

ботомия |

|

|

|

Дренирование |

«Открытый», реже «полуоткрытый» |

«Закрытый», реже |

||

забрюшинно-го |

методы |

«полуоткрытый» ме- |

||

пространства |

|

|

тоды |

|

Оптимальные |

«По программе» |

«По программе» |

«По требованию» |

|

режимы не- |

через 24-72 часа |

через 48-72 часа |

|

|

крсеквестр- |

|

|

|

|

эктомий |

|

|

|

|

Острый интерстициальный панкреатит и стерильные формы панкреонекроза, осложненные развитием ферментативного перитонита, являются показанием к лапароскопической санации и дренированию брюшной полости. Лапаротомное хи-

рургическое вмешательство, в экстренном порядке по поводу ферментативного перитонита в доинфекционную фазу заболевания следует считать необоснованным. Основу наиболее прогностически точной и индивидуальной оценки степени тяжести состояния больного должны составлять интегральные системы-шкалы (в частности APACHE II).

30

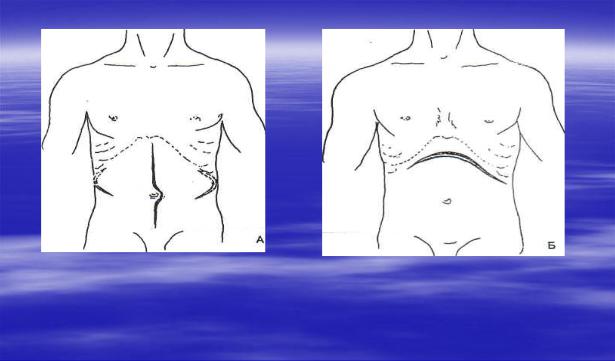

III. Выбор хирургического доступа определяется локализацией и распространенностью поражения ПЖ и различных отделов забрюшинной клетчат-

ки (рис. 20).

Оперативные доступы при деструктивном панкреатите: срединная лапаротомия (А) с синхронной люмботомией; двухподреберная лапаротомия (Б).

Рис. 20 Оперативные доступы при деструктивном панкреатите

Оперативные доступы при деструктивном панкреатите: срединная лапаротомия (А) с синхронной люмботомией; двухподреберная лапаротомия

(Б).

Мы используем только срединную лапаротомию, что обосновано и по мнению В.С. Савельева, т.к. не всегда имеется полная информация о состоянии ПЖ и других отделов забрюшинного пространства.

В зависимости от характера хирургических вмешательств, выполняемых на ПЖ при панкреонекрозе, различают резекционные (удаление части некротизированной ПЖ) и органосохраняющие (абдоминизация ПЖ, некр- и секвестрэктомия) виды операций.

1)Резекцию ПЖ при панкреонекрозе выполняют по строгим показаниям.

Вслучае полного (на всю толщу органа) некроза в области хвоста и/или тела ПЖ, стабильном состоянии больного абсолютно показана корпорокаудальная резекция ПЖ единым блоком с селезенкой (или с ее сохранением). В условиях этапных программируемых вмешательств только к 3-4 этапной операции становится отчетливо видна граница демаркации, что позволяет выполнить атипичную резекцию ПЖ в пределах ее нежизнеспособных тканей, или некрсевестрэктомию. Выполнять резекцию в доинфекционную фазу или ПДР при тотальном панкреонекрозе не рекомендуется в ввиду частых осложнений и высокой летальности. Важнейшим этапом оперативных вмешательств, в ранние сроки заболевания, является устранение патологии желчных путей: 1)ХЭ – при деструктивном холецистите; 2) холецистостома при признаках билиарной гипертен-