Зоология позвоночных животных с основами (млекопитающие)

.pdfРысь (Lynx lynx) – единственный представитель семейства кошачьих на территории округа. Длина тела самцов (уральских) 76-103 см, масса – 19,6 кг. Нижняя поверхность лап густо опушена. Хвост короткий, как бы обрубленный. Кисточки на ушах длиной около 5 см, хорошо заметны баки. Окраска меха подвержена большой географической и особенно индивидуальной изменчивости. Цвет верхней части тела варьирует от палево-дымчато-белесового до ржавокрасноватого. Весьма непостоянен и рисунок в виде темных пятен на спине, боках и конечностях. У всех рысей нижняя часть тела белая, конец хвоста и кисточки волос на ушах черные, ушные раковины изнутри белесые.

На территории ХМАО рысь широко распространенный, но редкий вид. Еще более редок зверь в Ямало-Ненецком автономном округе.

Рысь на большей части своего ареала – типично лесной зверь. Она обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах равнинных и горных областей. Предпочитает высокоствольные захламленные леса с наличием полян и опушек, где живут зайцы-беляки. Главным условием существования рыси является: обилие животных, служащих основной добычей хищника – зайцев, глухарей, тетеревов и рябчиков, молодняк копытных; наличие высокоствольных деревьев, бурелома и «крепких» мест, где зверь мог бы укрыться от преследования и спокойно вывести потомство; неглубокий либо уплотненный снежный покров, выдерживающий тяжесть зверя.

Для воспитания молодняка рысь выбирает наиболее глухие участки леса, чаще всего лесные острова среди болот, участки высокоствольного и захламленного леса. Логово рыси – ямка без подстилки под корнями дерева, реже в брошенной норе барсука или лисицы.

Гон у рыси проходит в январе-феврале. В это время звери особенно широко ходят в поисках партнеров. Часто звери активны днем и, можно встретить следы нескольких рысей, идущих вместе. Самки спариваются не каждый год и держатся с котятами больше года. Беременность длится 67-74 дня. Котята появляются в начале мая. В помете 1-4, чаще 2-3 котенка. Лактация продолжается около трех месяцев.

Рысь принадлежит к животным, численность которых значительно изменяется в связи с динамикой численности зайца-беляка

– хорошо известный факт, вошедший в учебники по экологии как классический пример поведения системы «хищник-жертва». Резкое уменьшение кормовой базы хищника приводит к сокращению

70

численности его, а через год после массового размножения зайца-беляка наблюдается увеличение запасов рыси. Значительную часть ее рациона составляют также мышевидные грызуны, иногда мелкие копытные. Движение численности рыси зависит и от интенсивности добычи. Однако на территории округа специальной охоты на нее не ведется. Как правило, добыча ее случайное и крайне редкое явление. В 90-е годы ее численность в округе колебалась от 34 до 194 голов (Обзоры …, 19962000).

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Вфауне нашей страны насчитывается 22 вида диких парнокопытных, принадлежащим к четырем семействам. В териофауне ХМАО постоянно обитают два вида, представители семейства оленей – Европейский лось (Alces alces) и северный олень (Rangifer tarandus).

Кабан (Sus scrofa) и сибирская косуля (Capreolus pygargus)

эпизодически заходят на территорию округа.

Парнокопытные – высокоспециализированные к наземному, бегающему образу жизни, преимущественно растительноядные млекопитающие. У них, как правило, удлиненные конечности с сильно развитыми средними пальцами. Концы пальцев одеты мощными роговыми чехлами – копытами. Количество пальцев на ногах всегда четное, и в большинстве случаев их по четыре. У ряда видов – лишь по два, но в нашей фауне таких животных нет. Для всех парнокопытных характерны усложненный, а иногда очень сложный, многокамерный желудок, большая длина и объем кишечника, крупные, с большим числом извилин, полушария головного мозга. В связи с однообразным движением передних конечностей – только в плоскости, параллельной оси тела, - у них отсутствуют ключицы.

Парнокопытные, обитающие на территории страны, имеют крупные и даже очень крупные размеры и массу тела от 10-17 (сибирская кабарга) до 565 кг (лось). Но в мировой фауне, особенно в тропических районах, есть и более крупные, и совсем мелкие животные, относящиеся к данному отряду.

Кабан (семейство Свиные) от домашних свиней отличается более стройным и мощным телом на сравнительно длинных ногах, более длинной мордой, большими клыками и лучше развитым волосяным покровом, состоящим из подпуши и редкой, грубой щетины, образующей на хребте подобие гривы. Масса взрослого зверя может варьировать от 80 до 150 кг. Длина самцов 140-205 см, самки легче.

Вконце XIX – начале XX века кабан обитал в Тюменской

71

области на болотах и озерах Тоболо-Ишимского междуречья и Заишимья. Он полностью исчез с территории области после необычайно суровой зимы 1913/1914 года. В 1980 г. начались работы по реакклиматизации кабана, целью которых было не только восстановление его прежнего ареала, но и обогащение видового состава фауны юга области. Выпускали кабанов в конце зимы и весной 1980. 1981 и 1984 гг. в пяти районах – Нижнетавдинском, Армизонском, Омутинском, Исетском и Ишимском. Звери, преимущественно сеголетки, привезены из Воронежского госзаповедника (79 голов), Калужской (28). Смоленской (191), Брянской (16) областей и Киргизии (12 голов) – всего 326 голов.

Кначалу зимы 1986 г. численность кабана достигла 1580-1590,

ав 1994 г. – 3400 голов. Летом некоторые из них проникают далеко на север. Известны находки одиночных зверей у Кондинска, на реке Мулымья, близ поселков Советский и Березово. В 1989 и 1990 гг. кабана наблюдали в Юганском заповеднике и близ г. Мегион Нижневартовского района. Отмечали его и на территории заповедника «Малая Сосьва» (Обзор …, 1999). По данным заместителя начальника госохотинспекции Нефтеюганского района С.П. Пыжова (личное сообщение) кабана наблюдали близ р. Малый Салым около Савьяха, р. Теплая (приток М. Балыка) в 1986 г., р. Термотьега (среднее течение р. Б. Салым ) в 1996 г., 30 км на юго-востоке от г. Пыть-ях (1996 г.) и станции Усть-Юган (1999 г.).

Главным требованием, определяющим возможность существования вида в суровых условиях области, является доступность кормов в зимний период. На территории ХМАО биология кабана не изучена.

Сибирская косуля является наиболее мелким по размерам представителем семейства оленьих в округе. Длина ее тела достигает 150 см, масса – 60 кг. Самец имеет красивые небольшие рога, длиной около 40 см. Большая часть ареала этого вида лежит южнее территории ХМАО.

Кначалу ХХ века во многих районах нашей страны запасы косули были подорваны и ее ареал носил спорадичный характер. В последующие годы в результате ограничений на добычу косули, охранных мероприятий численность ее постепенно возрасла и неслучайно она была зарегистрирована на территории округа вплоть до широты с. Березово.

Во второй половине прошедшего столетия, например, в 1970 г. на юге Тюменской области ее обитало всего 630 голов, а через 20 лет численность косули увеличилась более чем в 11 раз. В настоящее время

72

всвязи с повсеместным возрастанием численности косули в Западной Сибири, увеличилась и миграция зверей. В результате этого вновь сравнительно часто стали регистрироваться случаи их проникновения в лесную зону. Осенью и в начале зимы косуля неоднократно встречалась

впределах Сургутского района на участках лесоразработок и обширных гарей (Шиляева и др., 1995). Однако постоянного населения в пределах округа сибирская косуля не образует.

Европейский лось - наиболее крупный представитель семейства оленьих. Высота в холке взрослого самца достигает 220 см, самки – до 180 см. Мощное туловище на очень длинных ногах, большая, сильно удлиненная «горбоносая» голова на толстой короткой шее, вздутая верхняя губа и почти полное отсутствие хвоста – характерные признаки этих животных. У взрослых самцов развиваются лопатообразные, направленные в стороны рога. Они, как и у всех оленей, ежегодно отпадают. Это происходит в конце осени и в первой половине зимы, а весной рога начинают отрастать вновь. Формирование (окостенение) их завершается к концу лета, до наступления гона и предстоящих турнирных боев быков за обладание самками. Но рога – это не органы защиты или нападения, как некоторые считают. Защищаются лоси от хищников острыми копытами передних ног. Рога же служат для борьбы самцов за самку, и борьба их не должна заканчиваться смертью одного из соперников. Огромные, ветвящиеся, тяжелые рога – это приспособление для нанесения сопернику мощных, но не смертельных ударов. Бои быков длятся недолго, и менее сильный зверь уступает поле боя победителю. Да и не все самцы вступают в схватки, так как они на расстоянии способны оценить мощь своего соперника по издаваемым звукам и возбужденному поведению.

Рога оленей цельнокостные, а не роговые, и у молодых лосей они появляются в виде небольших стержней – «спиц» на втором году жизни; на третий год – отросшие рога приобретают вильчатое строение, а в дальнейшем становятся лопатообразными с рядом отростков по краю «лопаты». Широко распространенное мнение о том, что число отростков на рогах соответствует возрасту оленя, ошибочно. У стареющих самцов любого вида оленей число отростков на рогах сокращается. А в целом же размеры и конфигурация рогов зависят, прежде всего, от полноценного питания и общего состояния организма зверя в период их роста.

Лось – коренной обитатель лесной зоны, на территории округа распространен повсеместно. За исключением обширных болот и низкобонитетных (наименее продуктивных) сосняков, где животные встречаются изредка при переходах из одних биотопов в другие. В

73

летнее время в местах обитания лося скапливается огромное множество кровососущих насекомых, это вынуждает зверей выходить на открытые места: гари, вырубки, обладающие хорошим обдувом потоками воздуха, или вблизи водоемов. В зимний период биотопы вида несколько сокращаются, сказывается дефицит кормовых ресурсов, их доступность. Например, в Кондо-Сосьвинском Приобье в это время (декабрь-март) значительная часть популяции лося концентрируется в поймах рек.

В последние годы популяция лося наращивает свою численность. Если в 1990 г. в округе насчитывалось 2220 лосей, то в 2000 г. численность популяции уже составляла 21110 голов. Появление вторичных лесов из березы и осины с подлеском из ивы, рябины, смородины значительно улучшило кормовую емкость угодий. Зарастающие вырубки 10-15-летней давности представляют собой территории, пригодные во всех отношениях для обитания этих животных. Характерной особенностью экологии лося в осенне-зимний период являются кочевки.

Гон лосей происходит с конца августа до начала ноября. Массовое спаривание в угодьях южной тайги приходится на середину сентября, в средней тайге – на вторую-третью декаду сентября (Шиляева и др., 1995). Самки начинают размножаться в возрасте 18 месяцев при достижении ими массы тела равной 300 кг. В благоприятные для летнего нагула годы доля вступающих в размножение молодых самок возрастает. Самцы в возрасте 18 месяцев могут вступать в размножение, но существующие в природе конкурентные отношения обычно препятствуют этому. Взрослый самец оплодотворяет за сезон несколько самок. Молодые самки приносят чаще одного теленка, взрослые – двух, реже – трех телят. Самая высокая доля троен отмечена у самок в возрасте 8,5-9,5 лет.

Среди лимитирующих факторов для этого животного следует указать: условия зимовки (высокий снежный покров, оттепели, наст), нарушение путей миграции, браконьерство и другие. Врагами лося могут быть медведи, волки, росомахи, редко рысь. Лось болеет сибирской язвой, ящуром. Многообразные гельминтозы, вызываемые 38 видами червей, принадлежащих к трематодам, цестодам, нематодам.

Лось – важное промысловое животное. В последние годы состояние популяции лося в округе оценивается как хорошее. Средняя плотность популяции (на 1996 год) составляла 0,5 особей на 1000 га. В сезоны 1997/98 и 1998/99 гг. промысловая нагрузка не превышала 2,8- 3,3%.

Роль лося, как вредителя лесного хозяйства, общепризнана. Размеры ущерба колеблются по регионам в зависимости от

74

интенсивности миграции лося, доли ценных лесных культур в составе молодняков и интенсивности промысла. Поедая веточные корма, лось сокращает продуктивность фитоценозов в ярусе поедания, но, одновременно с этим, идет процесс наращивания фитомассы травянистой и кустарниковой растительности. Под воздействием лося происходит замещение сосны мелколиственными породами и елью. Среднее количество корма потребляемого лосем за сутки, летом равно 40 кг, а зимой – 14 кг. Общий объем потребляемого за лето корма равен 6,2 тоннам, за зимний период – 3 тоннам (Шиляева и др., 1995).

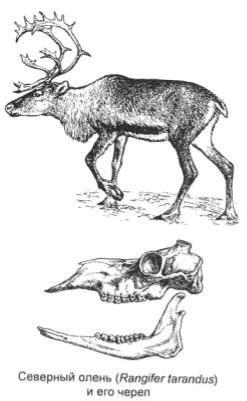

Род северных оленей представлен одним современным видом – северным оленем, который в свою очередь подразделяется на пять подвидов, один из которых – сибирский лесной олень населяет территорию округа. Ареал этого подвида в ХМАО не носит сплошного характера. Наибольшее их количество сосредоточено в ХантыМансийской, Кондинской и Березовской группировках.

Северный олень от всех прочих оленей отличается тем, что рога имеют оба пола. У самок они лишь несколько меньше. Морда между ноздрями покрыта волосами. Волосы на шее (особенно на нижней ее стороне) удлинены и образуют свисающую гриву. Обе половины широких копыт при хождении по мягкой почве могут широко раздвигаться. Между копытами растут длинные волосы «щетки», которые увеличивают поверхность опоры. Два боковых копыта сильно развиты и также служат для опоры. В связи с этим копыта северного оленя имеют площадь примерно в два раза большую, чем другие олени. Так, весовая нагрузка на 1 см2 опорной площади конечностей у северного

75

оленя равна 140-180 г, марала – 300-400, лося – 420-500 г.

Домашних оленей трудно отличить от диких, но в их стадах гораздо больше белых и пятнистых животных. Кроме того, они почти не боятся человека, в то время как олени-дикари обычно очень осторожны.

Длина тела северных оленей достигает 150-210 см, высота в холке 80-100 см, масса наиболее крупных самцов – 230 кг. В России распространен в тундровой и лесной зонах.

В летний период копытные держатся на больших открытых болотах, у берегов рек и озер, где много зеленого корма, а ветер помогает спасаться от кровососущих насекомых. С конца сентября – середины октября олени начинают группироваться в стада и откочевывать из летних биотопов в зимние. Зимой в лесной зоне Западной Сибири основные местообитания дикого северного оленя – верховые водораздельные болота. Олени в этот период предпочитают участки болот с выраженным грядово-среднемочажинным комплексом, имеющие хорошие кормовые и защитные качества. На характер пространственного размещения диких северных оленей в зимний период влияют, главным образом, наличие и доступность зимних кормов, преследование хищниками, беспокойство, сопряженное с деятельностью человека. Два первых фактора непосредственно связаны с высотой и плотностью снежного покрова.

Питание северных оленей резко меняется по сезонам года. Летом они преимущественно поедают зеленые растения, лишайники, мхи. Осенью в питании оленей заметно возрастает значение лишайников, а зимой, в ряде районов, они являются основным кормом. При таком рационе олени зимой испытывают белково-минеральное голодание, при возможности, стараются есть и корма животного происхождения (например, мелких грызунов). Олень оказывает щадящее воздействие на растительный покров, не приводящее к уничтожению растительности и трансформации фитоценозов. Это обусловлено преобладанием в рационе быстро восстанавливающихся растений – осоко-злаково-разнотравных видов. Кроме того, у дикого северного оленя, в отличие от домашнего экстенсивный тип питания, при котором пастбища осваиваются равномерно, растения не повреждаются. Исключение составляют ключевые участки миграционных путей (у переправ, антропогенных препятствий), где происходит выедание растений и трансформация фитоценозов. Обкусывая побеги многих растений, олени способствуют их кущению, предотвращают засорение сухими стеблями, что в целом повышает продуктивность фитоценоза.

Гон у диких северных оленей, как и у лося, проходит осенью, в

76

период с сентября до середины ноября. Период покрытия самок длится 2,5-3 недели. Самцы во время гона создают гаремы из 3-5 самок. Самки начинают участвовать в размножении с полутора лет, а самцы – только с 4-5 лет, так как молодых отгоняют взрослые доминантные быки. Продолжительность беременности – 220-240 дней. Отел длится с середины мая до конца июня. Важенки дикого северного оленя приносят по одному теленку. Двойни очень редки. Соотношение полов в природе примерно одинаково, но за счет большой гибели самцов среди взрослых оленей доля их составляет 36,7%.

Распространение оленя на территории округа носит очаговый характер. За последнее десятилетие численность животного в округе варьировала от 10650 (1994 г.) до 3800 голов (2001 г.). В целом отмечается тенденция к снижению численности вида. Здесь сказываются различия в условиях зимовки, воздействие хищников (наибольший урон виду наносят волки, в меньшей степени – росомахи и рыси). Северный олень также подвергается ряду заболеваний, в частности, он может быть носителем бруцеллеза, является промежуточным хозяином эхинококка и других. Однако, как считают специалисты, эпизоотии среди северных оленей никогда не достигают таких размеров, как среди домашних, так как дикие олени летом не живут скученно, как домашние.

Ведущим фактором, на наш взгляд, в изменении численности диких северных оленей, безусловно, является антропогенный. В первую очередь это связано с интенсивным преследованием, браконьерством, сокращением наиболее ценных местообитаний в районах зимовок, отела и летовок. Только путем снижения антропогенного пресса, увеличения сети особо охраняемых природных территорий можно сохранить и рационально использовать этот интереснейший объект северной природы. В настоящее время охота на данный вид запрещена на период восстановления популяции до промыслового уровня. Сравнительно недавно показана роль пантов (неокостеневшие, пронизанные кровеносными сосудами и покрытые кожей с короткой пушистой шерстью, растущие рога оленей) лося и северного оленя. Выявлено три основных лечебных свойства пантов: тонизирующее, стимулирующее половую функцию, ускоряющее заживление ран и язв.

77

ЛИТЕРАТУРА

Берников, К.А. География и экология рукокрылых Хантымансийского автономного округа (ХМАО) / К.А. Берников, В.П. Стариков // Современные проблемы зоо- и филогеографии млекопитающих: матер. конф. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2009. – С.16.

Васин, А.М. Западносибирский речной бобр / А.М. Васин // Териофауна России и сопредельных территорий (VII съезд Териологического общества): материалы Международного совещ. – М.,

2003. – С. 70.

Красная книга Российской Федерации (животные). – М. : АСТ Астрель, 2001. – 863 с.

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа: Животные, растения, грибы. – Екатеринбург : «Пакрус», 2003. – 376 с.

Красная книга Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: животные, растения, грибы. Изд. 2-е. Екатеринбург: Изд-во Баско, 2013. 460 с.

Машкин, В.И. Биология промысловых зверей России : учебное пособие для студентов биологических (охотоведческих) факультетов, вузов / В.И. Машкин. – Киров; Мин-во сельского хоз-ва РФ, 2007. – 424 с.

Наземные звери России. Справочник – определитель / И.Я. Павлинов [и др.]. – М. : Изд-во КМК, 2002. – 298 с.

Павлинов И.Я., Лисовский А.А. Млекопитающие России: систематико-географический справочник. М.: Товарищество науч. изданий КМК, 2012. 604 с.

Национальная Стратегия сохранения биоразнообразия России / под ред. Д.С. Павлова. – М. : РАН, 2001. – 76 с.

Обзор «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов в ХМАО». – Ханты-Мансийск.; 2000. – 129 с.; 2001. – 132 с.

Переясловец, В.М. Млекопитающие заповедника «Юганский» / В.М. Переясловец, Т.С. Переясловец // Биологические ресурсы и природопользование: сб. науч. тр. Вып. 5. – Сургут : Дефис, 2002. – С.

35-43.

Стариков, В.П. Экология животных Ханты-Мансийского автономного округа: учеб. пособие / В.П. Стариков. – Томск : ООО

«РАСКО», 2002 – 115 с..

Стариков, В.П. Млекопитающие Ханты-Мансийского автономного округа (распространение, экология, практическое значение) : учебное пособие / В. П. Стариков. – Сургут : ГУП ХМАО

78

«Сургутская типография», 2003. – 127 с.

Стариков, В.П. Состояние и перспективы исследований рукокрылых (Chiroptera) в Ханты-Мнсийском автономном округе (ХМАО) / В.П. Стариков, К.А. Берников, А.Д. Минигалин // Биоресурсы и природопользование в Ханты-мансийском автономном округе: проблемы и решения : материалы Открытой окружн. конф. – Сургут,

2006. – С. 28-30.

79