- •Министерство образования и науки Российской Федерации

- •Содержание

- •Введение

- •1. Современное состояние проблемы моделирования систем

- •1.1. Моделирование как метод научного познания. Философские аспекты моделирования

- •1.2. Использование моделирования при исследовании и проектировании систем

- •1.2.1. Особенности разработки систем

- •1.2.2. Особенности использования моделей

- •1.2.3. Перспективы развития методов и средств моделирования систем

- •2. Основные понятия теории моделирования систем

- •2.1. Принцип системного подхода в моделировании систем

- •2.1.1. Структура системы – совокупность связей между элементами системы

- •2.1.2. Экспериментальные исследования систем

- •2.2. Стадии разработки моделей

- •2.3. Понятие подобия

- •2.3.1. Общие положения

- •2.3.2. Основные понятия теории размерности

- •2.3.3. Примеры подобия

- •2.4. Общая характеристика проблемы моделирования систем

- •2.4.1. Объект моделирования.

- •2.4.2. Характеристики моделей систем

- •2.4.3. Цели моделирования систем

- •2.5. Классификация видов и методов моделирования систем

- •2.5.1. Классификационные признаки

- •2.5.2. Математическое моделирование.

- •2.6. Построение модели

- •2.7. Разработка вычислительного метода

- •2.8. Проверка (тестирование) модели

- •3. Математическое моделирование

- •3.1. Задачи и цели исследования математических моделей

- •3.2. Методология математического моделирования. Системный анализ

- •3.2.1. Понятие системы

- •3.2.2. Этапы системного анализа и декомпозиция

- •3.2.3. Экспертные оценки

- •3.3. Классификация математических моделей

- •3.4. Методы формализованного описания системы

- •3.4.1. Математическая модель по “входу-выходу”

- •3.4.2. Математическая модель в пространстве состояний

- •3.4.3. Описание линейных систем в пространстве состояний

- •3.4.4. Реализация систем в пространстве состояний

- •3.5. Методы построения математических моделей и их применение в сапр

- •3.5.1. Методы построения математических моделей

- •3.5.2. Математические модели с точки зрения сапр

- •3.5.4. Методика составления уравнений динамики элементов сау

- •3.6. Математические модели системы управления. Понятие об оптимальном управлении

- •4. Экспериментальное определение динамических характеристик объектов моделирования

- •4.1. Понятие о динамических характеристиках объектов

- •4.2. Определение динамических характеристик элементов систем по временным характеристикам

- •4.2.1. Определение статических характеристик

- •4.2.2. Определение динамических характеристик объектов с помощью периодических воздействий

- •4.4.1. Временные характеристики и их свойства

- •4.4.2. Определение характеристик апериодического звена

- •4.4.3. Определение характеристик колебательного звена

- •4.3. Формы описания динамических свойств объектов

- •4.4. Синтез пассивных двухполюсников и четырехполюсников

- •4.3.1. Разложение передаточной функции активного четырехполюсника

- •4.3.2. Способы синтеза двухполюсников

- •4.5. Экспериментальная отработка характеристик системы управления движущимся объектом

- •4.5.1. Общие положения

- •4.5.2. Алгоритмы обработки внешнетраекторных измерений

- •5. Динамические свойства воспринимающих элементов и датчиков

- •5.1. Основные определения и понятия

- •5.1.1. Понятие датчика

- •5.1.2. Классификация датчиков

- •5.2. Основные характеристики датчиков

- •5.2.1. Погрешности измерений

- •5.2.2. Чувствительность датчиков

- •5.2.3. Быстродействие датчика

- •5.3. Схемы формирования сигналов пассивных датчиков

- •5.3.1. Общие характеристики

- •5.4. Оптические датчики

- •5.4.1. Определения и основные зависимости

- •5.4.2. Фоторезисторы

- •5.4.3. Фотодиоды

- •5.4.4. Тепловые приемники излучения

- •5.4.5. Датчики изображения

- •5.4.6. Волоконная оптика

- •5.5. Датчики температуры

- •5.5.1. Методы измерения температуры

- •5.6. Датчики положения и перемещения

- •5.6.1. Методы определения положения и перемещения

- •5.6.2. Резисторные потенциометры

- •5.6.3. Индуктивные датчики

- •5.6.4. Емкостные датчики

- •5.6.5. Цифровые датчики

- •5.6.6. Датчики близости

- •5.7. Датчики деформации

- •5.7.1. Основные определения

- •5.7.2. Основные положения

- •5.8. Тахометрические датчики

- •5.8.1. Электродинамическая тахометрия

- •5.8.2. Импульсная тахометрия

- •5.8.3. Гирометры

- •5.9. Датчики ускорения, вибрации и удара

- •5.9.1. Общие положения

- •5.9.2. Принцип действия сейсмических датчиков

- •5.10. Датчики скорости, расхода и уровня жидкости

- •5.10.1. Элементарные понятия

- •5.10.2 Датчики и методы измерения скорости жидкости

- •5.10.3. Измерение расхода жидкости

- •5.10.4. Измерение и указание уровня жидкости

- •5.11. Датчики влажности

- •5.11.1. Определения

- •5.11.2. Гигрометры

- •5.12. Акустические датчики

- •5.12.1. Распространение плоской волны

- •5.12.2. Распространение трехмерной волны

- •5.12.3. Микрофоны

- •5.12.4. Измерение интенсивности

- •6. Основы технологии имитационного моделирования

- •6.1. Основные определения и понятия

- •6.2. Область применения и классификация имитационных моделей

- •6.3. Описание поведения системы

- •6.3.1. Общие положения.

- •6.3.2. Методика моделирования случайных факторов

- •6.3.3. Два подхода к моделированию случайных чисел

- •6.4. Оценка качества псевдослучайных чисел

- •6.5. Оценка качества имитационного моделирования

- •7. Методы испытаний систем управления и их применение в системах автоматизированного проектирования (сапр)

- •7.1. Полунатурное моделирование

- •7.1.1. Общие положения

- •7.1.2. Автоматизация испытаний на основе полунатурного моделирования

- •8. Анализ систем управления с эвм

- •8.1. Основные задачи

- •8.2. Особенности систем управления с эвм

- •8.2. Основные положения из теории дискретных линейных систем

- •8.2.1. Последовательности

- •8.2.2. Линейные системы с постоянными параметрами

- •8.2.3. Разностные уравнения

- •8.2.3.1. Решение разностных уравнений методом прямой подстановки

- •8.3. Расчет цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •8.3.1 Методика синтеза цифровых фильтров. Общие положения

- •8.3.2 Методы дискретизации аналоговых фильтров

- •8.3.3. Геометрическая интерпретация методов расчета цифровых фильтров по фильтрам непрерывного времени

- •9. Моделирование свойств объектов с помощью системыMatLab

- •9.1. Введение

- •9.2. MatLab как научный калькулятор

- •9.2.1. Командное окно

- •9.2.2. Операции с числами

- •9.2.3. Простейшие операции с векторами и матрицами

- •9.2.4. Некоторые функции прикладной численной математики

- •9.2.5. Построение простейших графиков

- •9.3. Исследование линейных стационарных систем (лсс)

- •9.3.1. Классы пакета control.L

- •9.3.2. Ввод и преобразование моделей

- •Пример создания модели

- •9.3.3. Анализ системы

- •9.4. Моделирование динамических процессов с помощью подсистемы MatLab simulink

- •9.4.1. Краткие сведения о подсистеме MatLab simulink

- •9.4.2. Запуск подсистемы simulink

- •9.4.3. Создание модели

- •9.4.4. Некоторые основные приемы подготовки и редактирования модели

- •9.4.5. Установка параметров моделирования и его выполнение

- •9.2.2. Результат составления модели

- •Приложения п1. Динамические характеристики объектов моделирования

- •П2. Примеры составление функциональной и структурной схемы динамической системы

- •П2.1. Система управления угловой скорости вращения ротора двигателя при условии действия постоянного возмущения

- •П2.2. Система сопровождения цели

- •П2.3. Система автоматического наведения летательного аппарата на объект

- •П2.4. Система управления уровнем жидкости

- •П2.5. Система управления экономическими параметрами

- •Использованные источники

- •Основы теории и практики моделирования динамических систем

6.5. Оценка качества имитационного моделирования

Пригодность имитационной модели для решения задач характеризуется тем, в какой степени она обладает так называемыми целевыми свойствами.

Основными из них являются:

адекватность;

устойчивость;

чувствительность.

Оценка адекватности

Процедура оценки адекватности основана на сравнении измерений на реальной системе и результатов экспериментов на модели.

Сравнение может производиться в свою очередь различными способами:

- по средним значениям откликов модели Yср и системы Yср*;

- по дисперсиям отклонений откликов модели DYср от среднего значения откликов системы Yср*;

- по максимальному значению относительных отклонений откликов модели y от откликов системы.

Оценка устойчивости

Устойчивость модели – это ее способность сохранять адекватность при исследовании эффективности системы на всем возможном диапазоне изменений параметров системы, а также ее конфигурации.

Универсальной процедуры проверки устойчивости модели не существует.

В общем случае можно утверждать: чем ближе структура модели к структуре системы и чем выше степень детализации, тем устойчивее модель.

Оценка чувствительности

Очевидно, что устойчивость является положительным свойством модели.

Однако если изменения входных воздействий или параметров модели не отражаются на значениях выходных параметров (модель “бесчувственна”), то польза от такой модели невелика.

В связи с этим возникает задача оценивания чувствительности модели к изменению параметров системы и внешних условий.

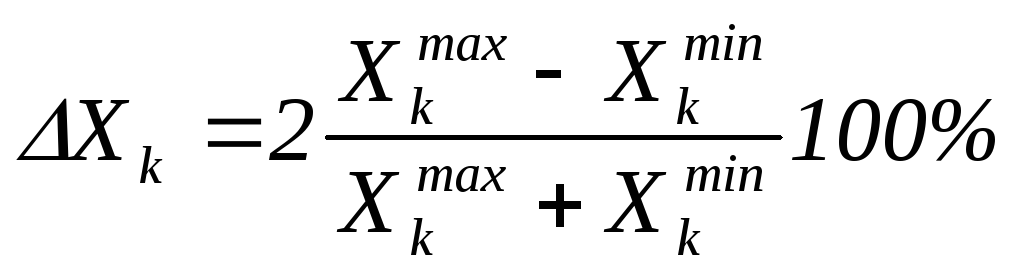

Такую оценку проводят по каждому параметру Xk в отдельности. Основана она на том, что обычно диапазон изменения параметра известен.

Одна из процедур состоит в следующем:

1) Вычисляется величина относительного среднего приращения параметра Xk:

;

(6.4)

;

(6.4)

2) Проводится пара модельных экспериментов при значениях

![]() и

и

![]()

и при средних фиксированных значениях остальных параметров. В результате определяются значения откликов модели

![]() и

и

![]()

3) Вычисляется

относительное приращение наблюдаемой

переменной

![]() :

:

![]() .

(6.5)

.

(6.5)

В результате для

k-го

параметра модели получают пару значений

(![]() ,

,![]() ),

характеризующую чувствительность

модели по этому параметру

),

характеризующую чувствительность

модели по этому параметру![]() .

.

Данные, полученные при оценке чувствительности модели, могут быть использованы при планировании экспериментов. При этом большее внимание должно уделяться тем параметрам, по которым модель является более чувствительной.

7. Методы испытаний систем управления и их применение в системах автоматизированного проектирования (сапр)

Под испытаниями объектов в процессе проектирования понимают совокупность проектных процедур, связанных [18]:

- с экспериментальной проверкой макетов опытных образцов САУ и ее устройств на соответствие требованиям технического задания (ТТЗ), и

- с экспериментальной оценкой возможностей этих объектов проектирования.

Автоматизация испытаний преследует следующие цели:

- разработка инструментов САПР САУ проектировщика – испытателя на всех этапах проектирования;

- проведения испытаний в режимах, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации САУ;

- сокращения расходов на испытания и сроков получения информации по результатам испытаний;

- проведение идентификации проектируемых САУ и их устройств;

- повышение производительности и улучшение условий труда испытателей.

Анализ процесса проектирования САУ показывает, что наибольший вес по трудоемкости и значимости имеют проектные процедуры, связанные с испытаниями макетов и опытных образцов.

Все применяемые методы испытаний можно разделить на две группы:

- физические испытания реальной аппаратуры (макеты, экспериментальные и опытные образцы) и

- физические испытания на основе полунатурного моделирования.

Классификация методов испытаний систем представлена на рисунке 7.1.

С пособы

физических испытаний реальной аппаратуры

САУ существенно зависят от типа САУ

и условий ее эксплуатации, а применение

средств САПР сводится в основном к

обработке результатов таких испытаний.

пособы

физических испытаний реальной аппаратуры

САУ существенно зависят от типа САУ

и условий ее эксплуатации, а применение

средств САПР сводится в основном к

обработке результатов таких испытаний.