- •Минобрнауки россии

- •Лекция № 1 общие сведения об электрических и электронных аппаратах

- •1.1 Предмет и задачи изучения дисциплины, её значение для подготовки дипломированных специалистов

- •1.2 Понятие об электрическом и электронном аппарате

- •1.2.1 Совершенствование электрических аппаратов как насущная необходимость повышения эффективности установок по производству, распределению и потреблению электрической энергии

- •1.3.1 Назначение и область применения электрических аппаратов (эа)

- •1.3.2 Классификация электрических аппаратов

- •1.4 Расположение электрических аппаратов в установке по производству по производству, распределению и потреблению электрической энергии

- •1.5. Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам

- •1.6 Особенности схем электроустановок и общие требования к их выполнению

- •Лекция № 2 свойства электрической дуги и условия её гашения

- •2.1 Свойства дугового разряда

- •2.2 Вольт-амперная характеристика дуги (вах)

- •2.3 Условия гашения дуги постоянного тока

- •2.4 Энергия, выделяемая в дуге

- •2.5. Условия гашения дуги переменного тока

- •Лекция № 3 название

- •3.1 Способы гашения электрической дуги

- •3.2 Дугогасительные устройства постоянного и переменного тока

- •3.2.1 Широкие и узкие продольные щели

- •3.2.2 Дугогасительные решётки

- •3.2.3 Гашение дуги высоким давлением

- •3.2.4 Гашение дуги в масле

- •3.2.5. Гашение дуги воздушным дутьём

- •3.2.6 Гашение дуги в элегазе

- •3.2.7 Гашение дуги в вакууме

- •3.3 Применение полупроводниковых приборов для облегчения гашения дуги

- •3.3.1 Коммутация цепей переменного тока

- •3.3.2 Коммутация цепей постоянного тока

- •Лекция № 4 электрические контакты

- •4.1 Общие сведения

- •4.2 Режимы работы контактов

- •4.2.1 Включение цепи

- •4.2.2 Проведение тока во включенном состоянии

- •4.2.3 Отключение цепи

- •4.2.4 Способы уменьшения износа контактов

- •4.3 Материалы контактов

- •Конструкция твёрдометаллических контактов

- •4.5 Жидкометаллические контакты

- •4.6 Расчёт контактов аппаратов

- •Лекция № 5 электродинамические усилия в электрических аппаратах

- •5.1 Общие сведения

- •5.2 Методы расчёта электродинамических усилий (эду)

- •5.3 Усилия между параллельными проводниками

- •5.4 Усилия и моменты, действующие на взаимно перпендикулярные проводники

- •5.5 Усилия в витке, катушке и между катушками

- •Лекция № 6

- •6.1 Усилия в месте изменения сечения проводника

- •6.2 Усилия при наличии ферромагнитных частей

- •6.3 Электродинамические усилия при переменном токе

- •6.4 Электродинамическая стойкость электрических аппаратов

- •6.5 Расчёт динамической стойкости шин

- •Лекция 7 нагрев электрических аппаратов

- •7.1 Общие сведения

- •7.2 Активные потери энергии в аппаратах

- •7.3 Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности

- •7.4. Установившийся режим нагрева

- •7.5 Нагрев аппаратов в переходных режимах

- •7.6 Нагрев аппаратов при коротком замыкании

- •7.7 Допустимая температура различных частей электрических аппаратов

- •7.8 Термическая стойкость электрических аппаратов

- •Лекция № 8 электромагнитные контакторы переменного тока

- •8.1 Назначение контакторов

- •8.2 Классификация контакторов

- •8.3 Область применения контакторов

- •8.4 Узлы контактора и принцип его действия; физические явления, происходящие в электрическом аппарате

- •8.5 Параметры контакторов

- •Лекция № 9 контакторы переменного тока, их конструкция и основные параметры

- •9.1 Контактная система

- •9.2 Электромагнитные системы: физические явления, происходящие в электрических аппаратах

- •9.3 Конструкция контакторов переменного тока

- •9.4 Контакторы серии кт6600

- •9.5 Контакторы серии кт64 и кт65

- •9.6 Контакторы серии мк

- •9.7 Контакторы переменного тока на напряжение 1140 в

- •9.8 Контакторы переменного тока вакуумные

- •9.9 Выбор, применение и эксплуатация контакторов

- •Лекция № 10 электромагнитные контакторы потоянного тока

- •10.1 Режимы работы контакторов, физические явления, происходящие в электрических аппаратах

- •10.2 Контакторы постоянного тока, их конструкция и основные параметры

- •10.3 Контакторы серии кпв-600

- •10.4 Контакторы типа ктпв-600

- •10.5 Контакторы типа кмв. Контакторы серии кп81

- •10.6 Выбор электрических аппаратов

- •11.3 Конструкция и схема включения

- •11.4 Магнитные пускатели серии пмл

- •11.5 Пускатели серии пма

- •11.6 Нереверсивные пускатели

- •11.7 Схема включения нереверсивного пускателя

- •11.8 Реверсивный магнитный пускатель

- •11.9 Схема включения реверсивного пускателя

- •11.10 Выбор магнитных пускателей

- •Лекция №12 электромагнитные реле

- •12.1 Назначение и область применения реле

- •12.2 Классификация реле

- •12.3 Принцип действия и устройство электромагнитных реле, физические явления в электрических аппаратах

- •12.4 Основные характеристики и параметры реле

- •12.5 Требования, предъявляемые к реле

- •12.6 Согласование тяговых и противодействующих характеристик реле

- •12.7 Электромагнитные реле тока и напряжения для защиты энергосистем, управления и защиты электропривода

- •12.8 Выбор, применение и эксплуатация максимально-токовых реле

- •Iуст. (1,3 – 1,5)I пуск ,

- •I уст 0,75i пуск .

- •Лекция № 13 герконовые реле (гр)

- •13.1 Назначение, принцип действия и устройство геркона; физическиеявления в электрическом аппарате

- •13.2 Основные параметры герконового реле

- •13.3 Конструкции герконовых реле

- •13.4 Реле тока на герконе

- •13.5 Поляризованные гр

- •13.6 Управление герконом с помощью ферромагнитного экрана

- •Лекция № 14

- •14.1 Гр с магнитной памятью

- •14.2 Конструкция гезаконов

- •14.3. Силовые герконы

- •14.4 Расчёт обмотки геркона

- •Лекция № 15 тяговые электромагниты

- •15.1 Основные понятия, физические явления в электрических аппаратах

- •15.2 Энергия магнитного поля и индуктивность системы

- •15.3 Работа, производимая якорем магнита при перемещении

- •15.4 Вычисление сил и моментов электромагнита

- •15.5 Электромагниты переменного тока

- •15.6 Короткозамкнутый виток

- •15.7 Статические тяговые характеристики электромагнитов и механические характеристики аппаратов

- •Лекция № 16 тормозные устройства

- •16.1 Динамические характеристики электромагнитов

- •16.2 Уравнение движения подвижной системы

- •16.3 Замедление и ускорение действия электромагнита

- •16.4 Тормозные устройства, физические явления в электрических аппаратах

- •16.5 Поляризованные электромагнитные системы

- •Лекция № 17 предохранители низкого напряжения

- •17.1 Назначение, принцип действия и устройство предохранителя

- •17.2 Параметры предохранителя

- •17.3 Конструкция предохранителей

- •17.4 Предохранители с гашением дуги в закрытом объёме

- •17.5 Предохранители с мелкозернистым наполнителем (серии пн-2, прс)

- •17.6 Предохранители с жидкометаллическим контактом

- •17.7 Быстродействующие предохранители для защиты полупроводниковых приборов

- •17.8 Предохранитель-выключатель

- •17.9 Выбор, применение и эксплуатация предохранителя для защиты электродвигателя и полупроводниковых устройств

- •Лекция № 18 автоматические воздушные выключатели (автоматы)

- •18.1 Назначение, классификация и область применения автоматов

- •18.2 Требования, предъявляемые к автоматам

- •18.3 Узлы автомата и принцип его действия, физические явления в электрическом аппарате

- •18.4 Основные параметры автомата

- •18.5 Универсальные и установочные автоматы

- •18.6 Быстродействующие автоматы

- •18.7 Автоматы для гашения магнитного поля мощных генераторов

- •18.8 Выбор, применение и эксплуатация автоматических воздушных выключателей

- •Лекция № 19 выключатели переменного тока высокого напряжения

- •19.1 Назначение выключателей вн

- •19.2 Основные параметры

- •19.3 Требования, предъявляемые к выключателям

- •19.4 Классификация выключателей

- •19.5 Принцип действия и устройство высоковольтных выключателей, физические явления в электрическом аппарате

- •19.6 Баковые масляные выключатели

- •19.7 Маломасляные выключатели

- •Лекция № 20

- •20.1 Приводы масляных выключателей

- •20.2 Воздушные выключатели

- •20.3 Элегазовые выключатели

- •20.4 Вакуумные выключатели

- •20.5 Электромагнитные выключатели

- •20.6 Выключатели нагрузки

- •20.7 Выбор, применение и эксплуатация выключателей вн

- •Лекция № 21 разъеденители

- •21.1 Назначение разъединителей

- •21.2 Требования, предъявляемые к разъединителям

- •21.3 Классификация разъединителей

- •21.4 Принцип действия, устройство и основные параметры разъединителей, физические явления в электрических аппаратах

- •21.5 Разъединители для внутренней установки

- •21.6 Разъединители для наружной установки

- •21.7 Блокировка разъединителей и выключателей

- •21.8 Выбор, применение и эксплуатация разъединителей

- •Лекция № 22 отделители и короткозамыкатели

- •22.1 Назначение и принцип действия короткозамыкателей и отделителей, физические явления в электрических аппаратах

- •22.2 Конструкция короткозамыкателей и отделителей

- •22.3 Основные параметры

- •22.4 Выбор короткозамыкателей и отделителей

- •Лекция № 23 токоограничивающие реакторы

- •23.1 Назначение, область применения и принцип работы реактора, физические явления в электрическом аппарате

- •23.2 Основные параметры реактора

- •23.3 Бетонные реакторы

- •23.4 Масляные реакторы

- •23.5 Сдвоенные реакторы

- •23.6 Выбор, применение и эксплуатация реакторов

- •Лекция № 24 разрядники

- •24.1 Назначение, область применения разрядников

- •24.2 Требования, предъявляемые к разрядникам

- •24.3 Основные параметры разрядников

- •24.4 Конструкции разрядников, физические явления в электрических аппаратах

- •24.5 Трубчатые разрядники, физические явления в электрическом аппарате

- •24.6 Вентильные разрядники, физические явления в электрическом аппарате

- •24.7 Разрядники постоянного тока, физические явления в электрическом аппарате

- •24.8 Ограничители перенапряжения, физические явления в электрических аппаратах

- •24.9 Выбор разрядников

- •Лекция № 25 предохранители высокого напряжения

- •25.1 Назначение предохранителей

- •25.2 Требования, предъявляемые к предохранителям вн

- •25.3 Принцип действия, устройство и основные параметры предохранителей вн, физические явления в электрических аппаратах

- •25.4 Предохранители с мелкозернистым наполнителем серий пк и пкт

- •25.5 Предохранители серии пктн

- •25.6 Предохранители с автогазовым, газовым и жидкостным гашением дуги

- •25.7 Выбор, применение и эксплуатация предохранителей вн

- •I отк. Пред I кз. Уст лекция № 26 измерительные трансформаторы тока (тт)

- •26.1 Назначение, принцип действия, схема включения трансформатора тока

- •26.2 Основные параметры трансформаторов тока

- •26.3 Режимы работы трансформаторов тока

- •I'1апер, i2апер, I'0апер – кривые апериодической составляющей первичного, вторичного тока и апериодической составляющей намагничивающего тока

- •26.4 Конструкция и принцип действия трансформаторов тока, физические явления в электрическом аппарате

- •26.5 Выбор трансформаторов тока

- •Лекция №27 измерительные трансформаторы напряжения (тн)

- •27.1 Назначение и основные параметры тн

- •27.2 Принцип действия тн, физические явления в электрическом аппарате

- •27.3 Схема включения однофазного тн

- •27.4 Конструкция тн

- •27.5 Выбор трансформаторов тн

- •Лекция № 28 бесконтактные коммутирующие и регулирующие устройства переменного тока (бкрпу)

- •28.1 Современные подходы при создании коммутационных аппаратов низкого напряжения и перспективы их совершенствования

- •28.2 Пускатели тиристорные серии пт

- •28.3 Тиристорные станции управления типа блэ

- •28.4 Тиристорные станции управления серии пту

- •28.5 Тиристорный регулятор мощности

- •Лекция № 29 бесконтактные выключатели и устройства коммутации и защиты

- •29.1 Принципы создания бесконтактных выключателей

- •29.2 Транзисторные устройства коммутации и защиты сетей постоянного тока

- •29.3 Выключатели тиристорные

- •Лекция № 30 микропроцессоры и электронные управляющие машины

- •30.1 Общие сведения

- •30.2 Функциональная схема эвм

- •30.3. Электронные и микропроцессорные аппараты, их классификация и физические явления в них

- •30.4Функциональная схема управления электродвигателем постоянного тока с помощью микропроцессора

- •Лекция № 31 полупроводниковые и гибридные электрические аппараты

- •31.1 Общие сведения

- •31.2 Реле тока с выдержкой времени, зависящей от тока

- •31.3 Реле защиты от замыкания на землю

- •31.4 Реле защиты асинхронных двигателей (рзд)

- •31.5 Трёхфазные реле напряжения

- •31.6 Полупроводниковые реле времени

- •31.7 Цифровые реле времени

- •31.8 Применение оптоэлектронных приборов в электрических аппаратах

- •Лекция № 32 силовые полупроводниковые преобразователи с коммутацией от сети

- •32.1 Однофазные управляемые выпрямители

- •31.2 Коммутация тока и внешние характеристики однофазных управляемых выпрямителей

- •31.3 Трёхфазные управляемые выпрямители

- •31.4 Энергетические характеристики управляемых выпрямителей

- •31.5 Ведомые сетью инверторы

- •31.6. Высшие гармонические первичного тока управляемых выпрямителей и ведомых сетью инверторов

- •31.7 Непосредственные преобразователи частоты

- •Лекция № 33 преобразователи постоянного напряжения

- •33.1. Одноплечевой шип с симметричным законом управления

- •33.2 Мостовой широтно-импульсный преобразователь

- •33.3 Энергетические характеристики широтно-импульсных преобразователей

- •33.4 Импульсные источники питания постоянного тока

- •33.5 Энергетические характеристики импульсных источников питания

- •Лекция № 34 автономные инверторы

- •34.1 Однофазные автономные инверторы

- •34.2 Трёхфазные автономные инверторы

- •34.3. Гармонический состав выходного напряжения трёхфазного инвертора

- •34.4 Трёхфазные тиристорные автономные инверторы

- •34.5 Многоуровневые инверторы

- •34.6 Выпрямительный режим работы автономных инверторов

- •34.7 Основные характеристики инверторов

- •Библиографический список

- •1 Основная литература

- •2 Дополнительная литература

- •3 Периодические издания

31.6. Высшие гармонические первичного тока управляемых выпрямителей и ведомых сетью инверторов

Кривые тока сети управляемых выпрямителей и ведомых сетью инверторов при больших индуктивностях в нагрузке значительно отличаются от синусоиды. Это свидетельствует о том, что рассматриваемые силовые преобразователи для сети переменного тока являются генераторами некоторого спектра высших гармонических, что отрицательно воздействует на сеть. Протекание высших гармоник по обмоткам генераторов, питающих сеть, вызывает в них дополнительные потери и нагрев. Дополнительные потери создаются в передающих линиях и трансформаторах. Падение напряжения от высших гармонических на внутренних импедансах питающей сети вызывает искажение формы питающего напряжения, что отрицательно сказывается на работе других потребителей. Искажение формы питающего напряжения особенно ощутимо, когда мощность сети соизмерима с мощностью силового преобразователя.

Исследование спектрального состава для рассматриваемых преобразователей и для всех последующих рассмотрений (когда это необходимо)

Осуществляется с использованием пакета расширения Signal Processing Toolbox (SPTool). На рис. 171, в качестве примера, показан спектр тока потребления трёхфазного мостового управляемого выпрямителя.

Как видно, спектр

потребляемого тока содержит 1, 5, 7, 11

гармоники. Относительные (по отношению

к первой гармонике) амплитуды высших

гармоник рассчитываются, как отношение

![]() ,

где

,

где

![]() - порядковый номер гармоники. Расчёт

абсолютных величин гармоник будет

описан далее в лабораторных работах.

- порядковый номер гармоники. Расчёт

абсолютных величин гармоник будет

описан далее в лабораторных работах.

Рис. 171. Спектральный состав тока потребления управляемого выпрямителя

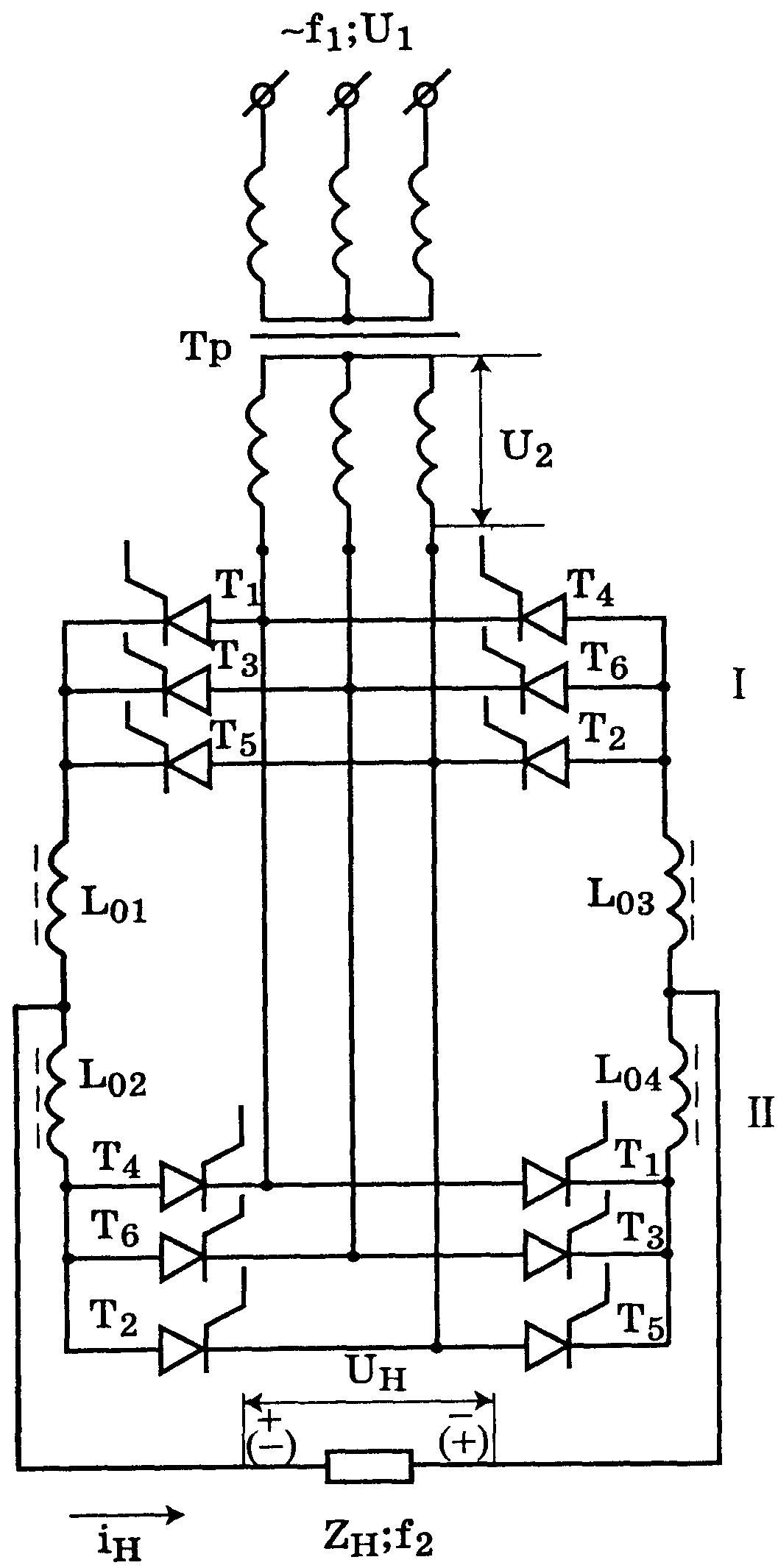

31.7 Непосредственные преобразователи частоты

Непосредственные

преобразователи частоты (НПЧ) предназначены

для одноступенчатого преобразования

энергии переменного тока частоты

![]() в энергию переменного тока другой

(обычно более низкой) частоты

в энергию переменного тока другой

(обычно более низкой) частоты

![]() .

В этих преобразователях кривая выходного

напряжения составляется из участков

напряжений сети благодаря осуществлению

с помощью тиристоров непосредственной

связи цепи нагрузки с сетью переменного

тока. Непосредственные преобразователи

частоты выполняются с однофазным или

трёхфазным выходом и с однофазным или

трёхфазным входом. Для получения более

качественной формы кривой выходного

напряжения (с малым содержанием высших

гармонических) преобразователи обычно

питаются от сети трёхфазного тока.

.

В этих преобразователях кривая выходного

напряжения составляется из участков

напряжений сети благодаря осуществлению

с помощью тиристоров непосредственной

связи цепи нагрузки с сетью переменного

тока. Непосредственные преобразователи

частоты выполняются с однофазным или

трёхфазным выходом и с однофазным или

трёхфазным входом. Для получения более

качественной формы кривой выходного

напряжения (с малым содержанием высших

гармонических) преобразователи обычно

питаются от сети трёхфазного тока.

Принцип действия однофазного НПЧ, работающего на активную нагрузку, показан на рис. 172 при питании от однофазной сети через трансформатор со средней точкой.

Схема (рис. 172 а) по сути является реверсивным однофазным управляемым выпрямителем, который подробно рассмотрен выше.

Этот реверсивный

выпрямитель управляется по определённой

программе, представленной на (рис. 172

б).

Первоначально проводят тиристоры Т1 и

Т2 при изменении угла включения

![]() в диапазоне

в диапазоне

![]() ,

а тиристоры Т3 и Т4 закрыты, т. к. их угол

включения

,

а тиристоры Т3 и Т4 закрыты, т. к. их угол

включения

![]() .

В последующем временном интервале

проводят тиристоры Т3 и Т4; (

.

В последующем временном интервале

проводят тиристоры Т3 и Т4; (![]()

![]() ),

а тиристоры Т1 и Т2 закрыты, т. к.

),

а тиристоры Т1 и Т2 закрыты, т. к.

![]()

![]() .

.

На (рис. 172 б) показаны временные зависимости напряжения сети и напряжения на выходе НПЧ.

Схема трёхфазно-однофазного НПЧ, состоящая из двух мостовых тиристорных групп, соединённых встречно-параллельно, приведена на рис. 173.

Рис. 172. Однофазно-однофазный НПЧ

Нагрузка

![]() преобразователя имеет активно-индуктивный

характер (индуктор низкочастотного

нагрева, низкоскоростные асинхронные

двигатели в преобразователях с трёхфазным

выходом, сеть переменного тока частоты

преобразователя имеет активно-индуктивный

характер (индуктор низкочастотного

нагрева, низкоскоростные асинхронные

двигатели в преобразователях с трёхфазным

выходом, сеть переменного тока частоты

![]() и т. д.

и т. д.

Рис. 173. Трёхфазно-однофазный НПЧ

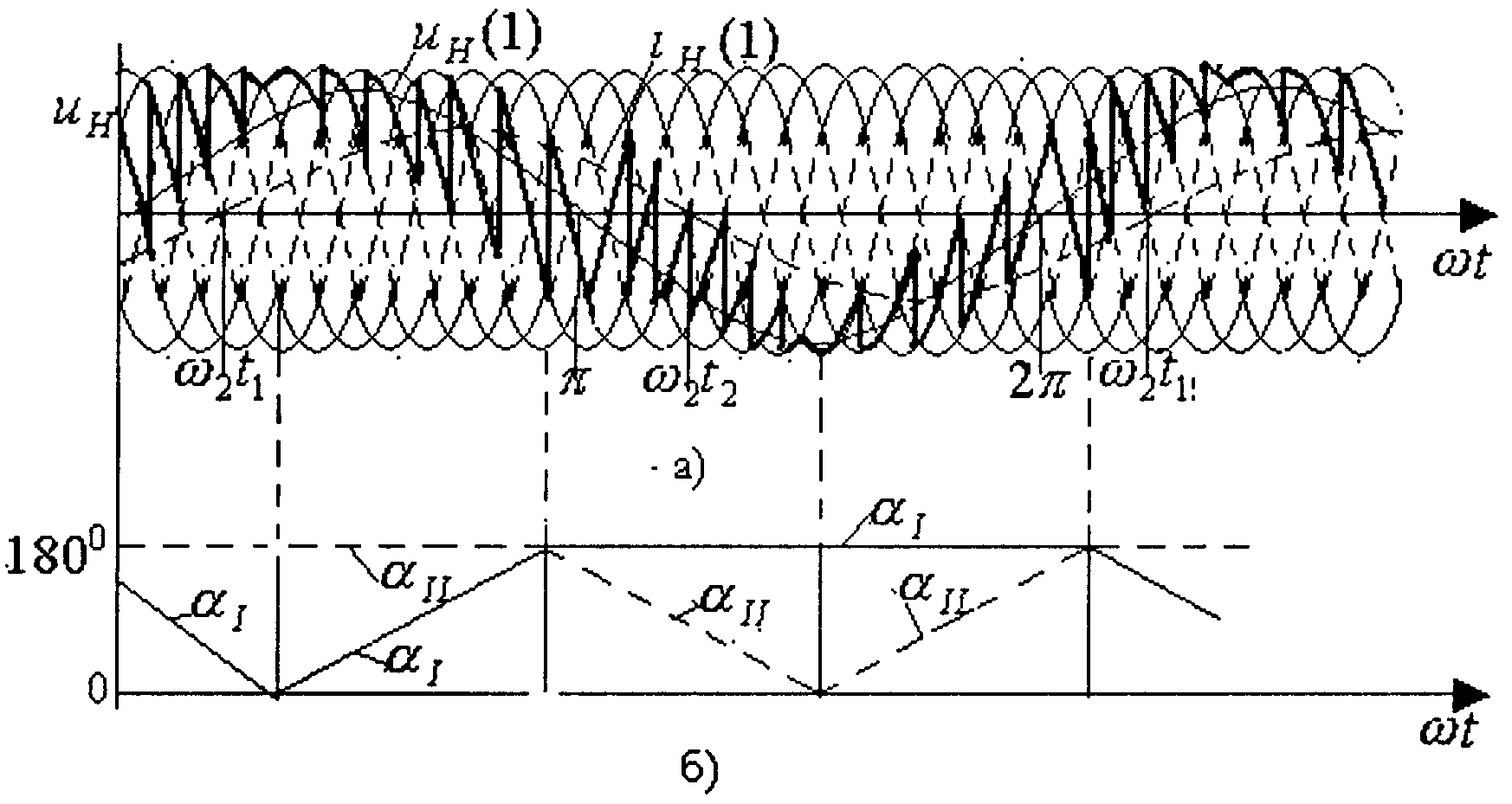

Вид кривой выходного напряжения преобразователя показан на рис. 174 а. Она формируется при последовательном вступлении в работу тиристоров обеих групп, но при циклическом изменении во времени углов отпирания тиристоров (рис. 174 б).

В результате кривая выходного напряжения составляется из участков линейных напряжений вторичных обмоток трансформатора.

Рис. 174. Напряжение на выходе (а) и алгоритм управления (б) трёхфазно-однофазного НПЧ

При активно-индуктивной

нагрузке имеются интервалы времени, в

течение которых первая гармоника

напряжения

![]() (1)

и первая гармоника тока

(1)

и первая гармоника тока

![]() (1)

находятся в противофазе (интервалы 0 -

(1)

находятся в противофазе (интервалы 0 -

![]() ,

,

![]() -

-

![]() ).

В указанных интервалах времени

обеспечивается работа соответствующей

тиристорной группы в режиме инвертирования.

Так, например, на интервале -

).

В указанных интервалах времени

обеспечивается работа соответствующей

тиристорной группы в режиме инвертирования.

Так, например, на интервале -

![]() -

-

![]() тиристорная группа

тиристорная группа

![]() работает в режиме выпрямления, а при

достижении точки

работает в режиме выпрямления, а при

достижении точки

![]() она переводится в режим инвертирования,

который продолжается до момента времени

она переводится в режим инвертирования,

который продолжается до момента времени

![]() .

На интервале от точки

.

На интервале от точки

![]() до 2

до 2![]() тиристорная группа

тиристорная группа

![]()

![]() работает в режиме выпрямления, а

инверторному режиму работы тиристорной

группы

работает в режиме выпрямления, а

инверторному режиму работы тиристорной

группы

![]()

![]() соответствует интервал от 2

соответствует интервал от 2![]() до

до

![]() .

На тех участках, где напряжение

.

На тех участках, где напряжение

![]() (1)

и ток

(1)

и ток

![]() (1)

находятся в противофазе и тиристорные

группы работают в режиме инвертирования,

энергия, накопленная в реактивных

элементах нагрузки, возвращается в сеть

переменного тока частоты

(1)

находятся в противофазе и тиристорные

группы работают в режиме инвертирования,

энергия, накопленная в реактивных

элементах нагрузки, возвращается в сеть

переменного тока частоты

![]() .

.

Для управления

НПЧ, как правило, используется так

называемый раздельный способ. Суть

этого способа управления состоит в

разнесённом во времени управлении

тиристорными группами

![]() и

и

![]()

![]() .

При этом осуществляют задержку

(блокировку) в подаче отпирающих импульсов

на тиристоры вступающей в работу группы,

что необходимо для исключения короткого

замыкания вторичных обмоток трансформатора

через тиристоры обеих групп. Так например,

после того, как тиристорная группа

.

При этом осуществляют задержку

(блокировку) в подаче отпирающих импульсов

на тиристоры вступающей в работу группы,

что необходимо для исключения короткого

замыкания вторичных обмоток трансформатора

через тиристоры обеих групп. Так например,

после того, как тиристорная группа

![]() проработала сначала в режиме, а затем

на интервале

проработала сначала в режиме, а затем

на интервале

![]() -

-

![]() (рис. 174 а)

- в режиме инвертирования, управляющие

импульсы в момент времени

(рис. 174 а)

- в режиме инвертирования, управляющие

импульсы в момент времени

![]() снимаются с тиристоров группы

снимаются с тиристоров группы

![]() (используется сигнал датчика тока,

определяющего момент снижения до нуля

тока нагрузки

(используется сигнал датчика тока,

определяющего момент снижения до нуля

тока нагрузки

![]() или тока тиристоров). К тиристорам этой

группы прикладываются напряжения в

обратном направлении. Под действием

этих напряжений тиристоры первой группы

выключаются. Подачу управляющих импульсов

к тиристорам группы

или тока тиристоров). К тиристорам этой

группы прикладываются напряжения в

обратном направлении. Под действием

этих напряжений тиристоры первой группы

выключаются. Подачу управляющих импульсов

к тиристорам группы

![]()

![]() осуществляют с некоторой задержкой

относительно момента времени, гарантирующей

завершение процесса восстановления

запирающих свойств ранее проводивших

тиристоров группы

осуществляют с некоторой задержкой

относительно момента времени, гарантирующей

завершение процесса восстановления

запирающих свойств ранее проводивших

тиристоров группы

![]() .

Рассмотренная особенность работы НПЧ

при раздельном управлении обуславливает

появление токовых пауз после моментов

времени

.

Рассмотренная особенность работы НПЧ

при раздельном управлении обуславливает

появление токовых пауз после моментов

времени

![]() ,

,

![]() (на рис. 174 а

не показаны). Вместе с тем, токовые паузы,

определяемые главным образом временем

выключения используемых тиристоров

малы (до

(на рис. 174 а

не показаны). Вместе с тем, токовые паузы,

определяемые главным образом временем

выключения используемых тиристоров

малы (до

![]() сетевой частоты 50 Гц, а по отношению к

периоду выходной частоты – ещё меньше)

и практически их можно не учитывать при

анализе процессов в схеме.

сетевой частоты 50 Гц, а по отношению к

периоду выходной частоты – ещё меньше)

и практически их можно не учитывать при

анализе процессов в схеме.

Согласованность

режима раздельного управления тиристорными

группами при формировании кривой

выходного напряжения НПЧ обуславливается

связью углов управления

![]() и

и

![]() в соответствии с равенствами

в соответствии с равенствами

![]() =

=

![]() ,

,

![]() =

=

![]() .

Возможный диапазон изменения углов

.

Возможный диапазон изменения углов

![]() и

и

![]() при формировании кривой выходного

напряжения (если исключить из рассмотрения

интервалы

при формировании кривой выходного

напряжения (если исключить из рассмотрения

интервалы

![]() и

и

![]() )

близки к

)

близки к

![]() .

.

Регулировочные,

внешние (нагрузочные) и энергетические

характеристики непосредственного

преобразователя частоты зависят от

формы и амплитуды модулирующей функции

управления углами

![]() и

и

![]() .

Модулирующая функция чаще всего бывает

треугольной (как на рис. 174 б)

трапецеидальной или синусоидальной.

.

Модулирующая функция чаще всего бывает

треугольной (как на рис. 174 б)

трапецеидальной или синусоидальной.

Относительную

амплитуду модулирующей функции обозначим

через

![]() .

Коэффициент

.

Коэффициент

![]() определяет глубину регулирования

амплитуды выходного напряжения. При

определяет глубину регулирования

амплитуды выходного напряжения. При

![]() = 1, то соответствует максимальному

выходному напряжению, углы

= 1, то соответствует максимальному

выходному напряжению, углы

![]() и

и

![]() необходимо изменять в пределах от 0 до

необходимо изменять в пределах от 0 до

![]() по линейному закону, которому отвечают

сплошная и пунктирная ломаные линии

по линейному закону, которому отвечают

сплошная и пунктирная ломаные линии

![]() и

и

![]() на рис. 174 б.

Характеру изменения угла

на рис. 174 б.

Характеру изменения угла

![]() при

при

![]() = 1 соответствует построенная на рис.

174 а кривая

напряжения

= 1 соответствует построенная на рис.

174 а кривая

напряжения

![]() (

(![]() ).

).

В течение первой

четверти периода частоты

![]() (рис. 174 а,б),

когда формируется восходящая часть

полуволны напряжения положительной

полярности, углы

(рис. 174 а,б),

когда формируется восходящая часть

полуволны напряжения положительной

полярности, углы

![]() отпирания тиристоров группы

отпирания тиристоров группы

![]() изменяются

от

изменяются

от

![]() до 0, а

до 0, а

![]() =

=

![]() ,

что соответствует режиму выпрямления

тиристорной группы

,

что соответствует режиму выпрямления

тиристорной группы

![]() .

В течение второй четверти периода, когда

образуется нисходящая часть той же

полуволны напряжения

.

В течение второй четверти периода, когда

образуется нисходящая часть той же

полуволны напряжения

![]() режим работы групп сохраняется, но при

этом он связан с увеличением углов

режим работы групп сохраняется, но при

этом он связан с увеличением углов

![]() от 0 до

от 0 до

![]() .

.

Полуволна напряжения

отрицательной полярности формируется

аналогичным образом. Однако, теперь

тиристорная группа

![]()

![]() работает в режиме выпрямления с диапазоном

изменения углов от

работает в режиме выпрямления с диапазоном

изменения углов от

![]() до 0 и затем вновь до

до 0 и затем вновь до

![]() .

.

Уменьшение

коэффициента

![]() позволяет осуществить регулирование

амплитуды выходного напряжения

преобразователя. При

позволяет осуществить регулирование

амплитуды выходного напряжения

преобразователя. При

![]() <1

углы

<1

углы

![]() ,

,

![]() изменяются в меньших пределах и им

соответствуют значения минимальных

углов, большие нуля, и значения максимальных

углов, меньшие 180 градусов.

изменяются в меньших пределах и им

соответствуют значения минимальных

углов, большие нуля, и значения максимальных

углов, меньшие 180 градусов.

Коммутация тока

в НПЧ рассматриваемого типа осуществляется

так же, как в выпрямителях и ведомых

инверторах, под действием напряжения

питающей сети. Поэтому минимальные

значения углов

![]() и

и

![]() не должны быть меньше суммы углов

коммутации и угла восстановления

запирающих свойств тиристоров

не должны быть меньше суммы углов

коммутации и угла восстановления

запирающих свойств тиристоров

![]() = 2

= 2![]() .

Таким образом, реально возможный диапазон

изменения углов

.

Таким образом, реально возможный диапазон

изменения углов

![]() ,

,

![]() при формировании кривой выходного

напряжения получается меньше 180 градусов.

Верхнему пределу регулирования напряжения

соответствует коэффициент

при формировании кривой выходного

напряжения получается меньше 180 градусов.

Верхнему пределу регулирования напряжения

соответствует коэффициент

![]() = 0,9 – 0,95.

= 0,9 – 0,95.

Трёхфазные

непосредственные преобразователи

частоты. Трёхфазные

непосредственные преобразователи

частоты выполняют на основе трёх

однофазных. Необходимый фазовый сдвиг

выходных напряжений в 120 градусов здесь

осуществляется путём сдвига на указанный

угол сигналов, управляющих изменением

углов трёх преобразователей. Одновременно

с регулированием выходного напряжения

в преобразователях, как правило,

осуществляется регулирование выходной

частоты. Нижний предел регулирования

частоты может быть близок к нулю. Верхний

предел ограничивается отношением

питающей частоты к выходной частоте

![]() /

/![]() ,

которое обычно не бывает ниже двух. Это

объясняется существенными искажениями

формы кривой выходного напряжения при

переходе на более высокие частоты

,

которое обычно не бывает ниже двух. Это

объясняется существенными искажениями

формы кривой выходного напряжения при

переходе на более высокие частоты

![]() .

.

Непосредственный преобразователь частоты генерирует высшие гармоники как в токе питания, так и в выходном напряжении и токе. Исследования спектральных характеристик преобразователя является достаточно важной задачей. Эта задача решается с использованием пакета расширения Signal Processing Toolbox.

На рис. 175, в качестве примера, показан спектральный состав выходного тока однофазного НПЧ, питающегося от трёхфазной сети при треугольной модуляции входного сигнала с частотой 5 Гц.

Здесь в выходном токе, кроме основной гармоники (5 Гц), присутствуют значительное количество гармоник высшего порядка. Амплитуды этих гармоник в значительной степени зависят от характера нагрузки и формы модулирующего сигнала.

Рис. 175. Спектральный состав выходного тока однофазного НПЧ