- •Глава 2

- •Характеристика землетрясений

- •Соотношения между магнитудой м и энергией e землетрясений

- •Статистика землетрясений с различными магнитудами

- •Площадь 7-балльной зоны s7 при очаге на глубине 40 км в зависимости от магнитуды м

- •Последствия землетрясений в зависимости от интенсивности (по международной шкале Меркалли)

- •Среднее число землетрясений, происходящих ежегодно на земном шаре

- •Предвестники землетрясений

- •Общие черты землетрясений на территории России

- •Прогноз землетрясений и профилактические мероприятия

- •Карта сейсмического районирования

- •Сейсмическая шкала для различных типов зданий

- •Оценка последствий катастрофических землетрясений

- •Величина приращений di и dIб

- •Оценка характера и степеней разрушения зданий и сооружений

- •Форма представления результатов оценки последствий

- •Форма № 1. Населенный пункт (город, объект)

- •Форма № 2. Населенный пункт (город, объект)

- •Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

- •Строение земного шара

- •Скорость распространения поверхностных сейсмических волн

- •Интенсивность землетрясения, приводящая к различным степеням разрушений зданий или сооружений

- •Рекомендации населению по поведению при землетрясении

- •Ликвидация последствий землетрясений

- •2.1.2. Извержение вулканов Проблема вулканической опасности

- •Основные характеристики и негативные последствия вулканических извержений

- •Классификация вулканов

- •Основные типы вулканов

- •Основные действующие вулканы и обзор исторических извержений

- •Геологическое строение и геодинамика вулканов

- •Районирование областей вулканической опасности Курило-Камчатского региона

- •Прогноз вулканических извержений

- •Грязевой вулканизм

- •Профилактические мероприятия вулканических извержений Защитные мероприятия от лавы

- •Рекомендации по поведению при извержении вулканов

- •2.2. Геологические чрезвычайные ситуации (экзогенные геологические явления)

- •2.2.1. Склоновые процессы

- •2.2.2. Сели Селевые потоки

- •Механизмы зарождения селей

- •Условия формирования селей дождевого происхождения

- •Характеристики селей

- •Классификация селей

- •Классификация селей на основе факторов возникновения

- •Классификация на основе первопричин возникновения селей

- •Классификация селей по объему единовременных выносов обломочных материалов

- •Типы селевых потоков и их воздействие на сооружения

- •Прогнозирование селей

- •Средний диаметр обломков, анкирующих грунт в селевых очагах горных районов

- •Переходные коэффициенты р % и коэффициенты стока Kс в различных районах

- •Оценка последствий схода селей и лавин

- •Степень селеопасности для городов России

- •Характеристика селевых процессов

- •Вероятность общих и смертельных потерь населения, находящегося в зоне конуса выноса селевого потока

- •Последствия воздействия селевых потоков на различные объекты

- •Расчетные варианты воздействия селевого потока

- •Инженерно-технические мероприятия по защите от селей и лавин

- •2.2.3. Оползни Описание оползней

- •Характеристики оползней

- •Шкала скоростей движения оползней

- •Классификация оползней

- •Профилактические и прогностические мероприятия

- •Меры борьбы с оползнями

- •2.2.4. Обвалы и осыпи Описание обвалов и осыпей

- •Рекомендации по поведению при оползнях, селях и обвалах

- •2.2.5. Лавины Характеристика лавин

- •Классификация снежных лавин

- •Диапазоны основных характеристик снежных лавин

- •Физическая сущность лавин

- •Генетическая классификация снежных лавин

- •Типы лавин комбинированного происхождения

- •Значения скорости движения, плотности и давления лавин с разным типом движения

- •Распространение и режим лавин

- •Площадь лавиноопасных территорий мира

- •Снеголавинные показатели в горах различных климатических областей

- •Отношение норм максимальных снегозапасов и твердых осадков при разной продолжительности холодного периода в горах Евразии

- •География лавинных показателей

- •Площади территорий с различным характером лавинной опасности в Российской Федерации

- •Площадь лавиноопасных и потенциально лавиноопасных территорий

- •Прогнозирование лавин и способы защиты от них

- •Показатели лавинной опасности в зависимости от глубины вертикального расчленения рельефа

- •Типы лавиноопасности территории в зависимости от высоты снежного покрова

- •Характеристика лавиноопасных территорий

- •Классификация лавинной опасности

- •Характеристики различных видов прогноза лавинной опасности

- •Методы прогноза лавиноопасного периода

- •Методика расчета основных параметров лавин

- •Зависимость площади снегосбора от крутизны склона

- •Способы защиты от лавин

- •Удельная стоимость противолавинных мероприятий

- •2.2.6. Абразия берегов

- •2.2.7. Эрозионные процессы Эрозия почв

- •Антропогенная эрозия почв

- •Изменение русел рек

- •Пыльные бури

- •Морфогенетическая систематизация курумов хр. Удокан

- •Зависимость формирования некоторых видов (фаций) курумов от залегания осадочно-метаморфических толщ и крутизны склонов

- •2.3. Природные пожары

- •2.3.1. Основные понятия

- •Шкалы оценки лесных участков по степени опасности возникновения пожаров

- •2.3.2. Классификация пожаров и их основные характеристики

- •Скорости распространения лесных пожаров в зависимости от вида насаждений и вида пожара

- •Показатели среды при лесных пожарах

- •2.3.3. Тушение лесных пожаров

- •Оценочные данные по темпам выполнения инженерных работ при ликвидации последствий лесных пожаров

- •Характеристики работ при локализации лесных пожаров и потребности в силах и средствах на их выполнение

- •Затраты времени на выполнение отдельных видов работ по тушению лесных пожаров

- •Профилактика лесных пожаров

- •2.3.4. Торфяные пожары Описание торфяных пожаров

- •Профилактические возгорания торфа и борьба с торфяными пожарами

- •Рекомендации по защите населения при лесных и торфяных пожарах

- •Варианты комплексов защитных мероприятий при крупномасштабных пожарах

- •Характеристика вариантов по защите населения при крупномасштабных пожарах

- •Контрольные вопросы

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

|

Степени разрушения зданий и сооружений | |||

|

Слабая |

Средняя |

Сильная |

Полная |

|

1. Жилые и общественные здания | |||

|

Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного восстановления требуется капитальный ремонт |

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих конструкций стен, однако, второстепенные и несущие конструкции могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстановлено |

Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов. В большинстве случаев восстановление нецелесообразно |

Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном разрушении образуется завал. Восстановление здания невозможно |

|

2. Сооружения подземного пространства городов и защитные сооружения | |||

|

Незначительные деформации основных конструктивных элементов. В растянутой зоне бетона появляются трещины, которые не нарушают герметичности сооружений. Незначительные сдвиги и трещины в соединениях конструктивных элементов. Возможно частичное разрушение выходов и образование в них завалов |

Деформация и смещение стен, покрытий, рам, дверей, разрушение примыкающего к сооружению участка входа. Разрушению подвержены менее 50 % несущих конструкций. Начало разрушений сжатой зоны бетона, в элементах появление трещин, которые могут нарушать герметичность. Для восстановления сооружений требуется капитальный ремонт |

Значительные деформации основных конструктивных элементов, разрушение защитных дверей и внутреннего оборудования, завал входов грунтом. Входы и воздухозаборные устройства разрушаются. В конструкциях образуются сквозные трещины с частичным проникновением через них грунта в сооружения, конструкции теряют первоначальную несущую способность, но не обрушиваются. Разрушениям подвержены 50 % несущих конструкций, обрушения отдельных несущих конструкций. Восстановление сооружений невозможно |

Обрушение перекрытий, стен, разрушение выходов, защитных дверей и элементов внутреннего оборудования. Большинство или все несущие конструкции полностью утрачивают свою несущую способность. Восстановление невозможно |

Окончание табл. 2.11

|

Степени разрушения зданий и сооружений | |||

|

Слабая |

Средняя |

Сильная |

Полная |

|

3. Коммунально-энергетические сети | |||

|

Частичное повреждение стыков труб, оборудования контрольно-измерительных приборов (КИП). Незначительная деформация опор линий электропередач (ЛЭП). Частичное повреждение верхней части смотровых колодцев, незначительные повреждения запорной арматуры. Небольшие вмятины на оболочках газгольдеров, резервуаров и емкостей. При восстановлении меняются поврежденные элементы |

Разрыв и деформация труб в отдельных местах, повреждение стыков, фильтров, отстойников и др. оборудования, выход из строя КИП. Деформация и разрушение отдельных опор ЛЭП, схлестывание и обрыв проводов. Смещение на опорах, деформация оболочек резервуаров и подводящих трубопроводов. Появление трещин и пробоин в смотровых колодцах. При восстановлении выполняется капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов |

Разрушение и деформация большей части труб, кабелей; сдвиг трубопроводов в поперечном направлении, повреждение отстойников, насосного и др. оборудования. Деформация и падение линий электропередач, обрыв проводов. Срыв с опор, опрокидывание и деформация оболочек резервуаров и емкостей. Обрыв подводящих трубопроводов и запорной арматуры. Восстановление невозможно |

Разрушения и разрывы на значительных участках трубопроводов, кабельных линий и воздушных ЛЭП. Возможно затопление местности в результате прорыва трубопроводов, а также загазованность отдельных участков территории жилых кварталов и промышленных объектов |

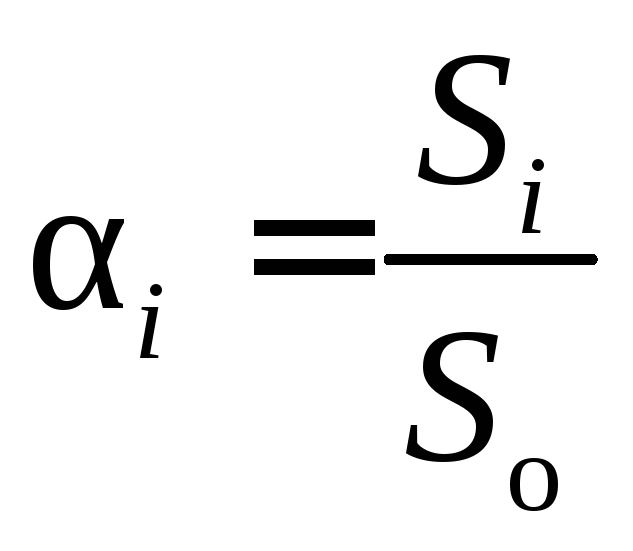

По плану или карте населенного пункта (объекта) для каждого здания или сооружения определяют возможные зоны (по балльности землетрясения), в которых указаны расположенные здания и сооружения. Зоны балльности строят в последовательности, аналогичной точечным объектам. После этого определяются части здания и сооружения, которым соответствует определенная балльность землетрясения по формуле:

,

(2.22)

,

(2.22)

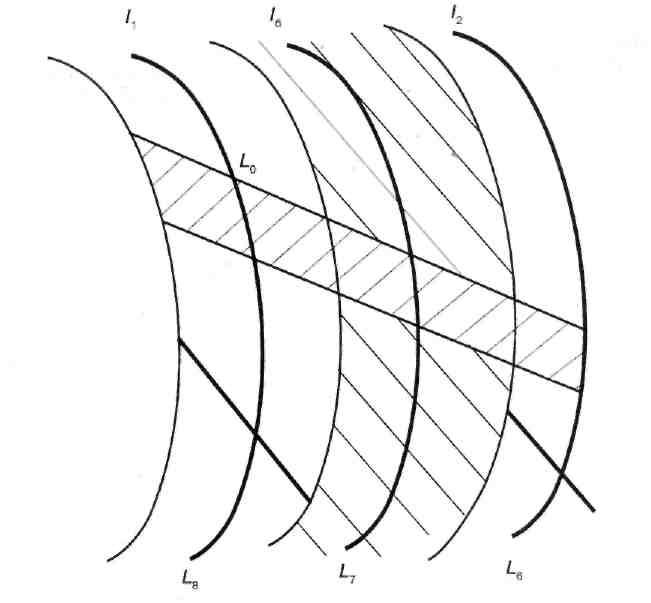

где αi – коэффициент, показывающий, какая часть здания или сооружения в какой зоне балльности землетрясения оказалась; Si – площадь здания или сооружения, расположенного в определенной зоне балльности землетрясения; Sо – общая площадь здания или сооружения; i – величина балльности зон, в которых расположено здание или сооружение (рис. 2.2).

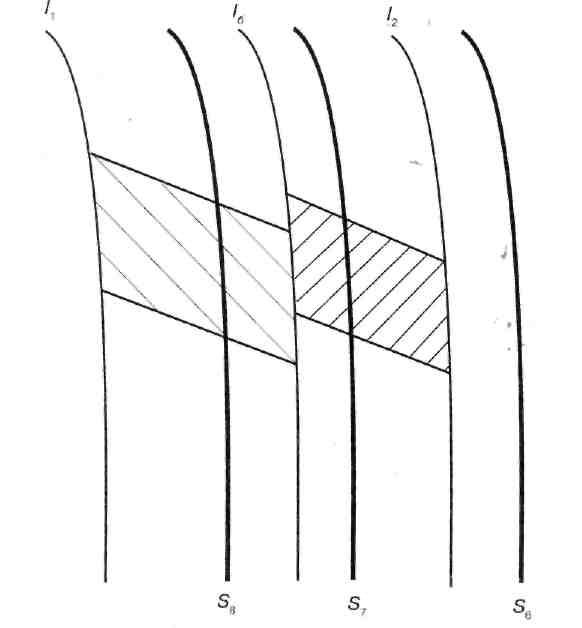

I1

Iб

I2

S8

S7

S6

Рис. 2.2. Схема определения балльности для зданий и сооружений

в виде площадных объектов:

S7 и S8 – части здания или сооружения, расположенные в 7- или 8-балльных зонах

Наряду с указанными определениями для таких типов зданий или сооружений может быть рассчитана средняя балльность:

![]() .

(2.23)

.

(2.23)

Характеристики степеней разрушения определяют аналогично точечным объектам.

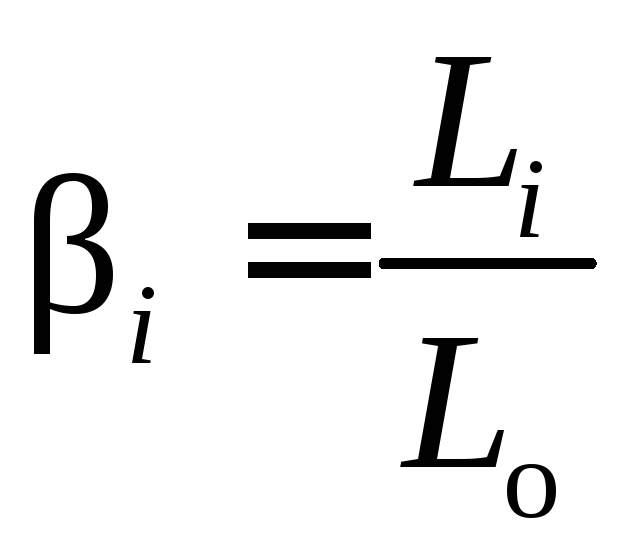

По плану или карте населенного пункта (объекта) для протяженных зданий и сооружений определяются возможные зоны (по балльности землетрясения), которые пересекают указанные здания или сооружения. Построение зон балльности осуществляется в той же последовательности, которая изложена применительно к точечным объектам. После построения зон балльности определяются части здания или сооружения, пересекающие соответствующие зоны балльности землетрясения:

,

(2.24)

,

(2.24)

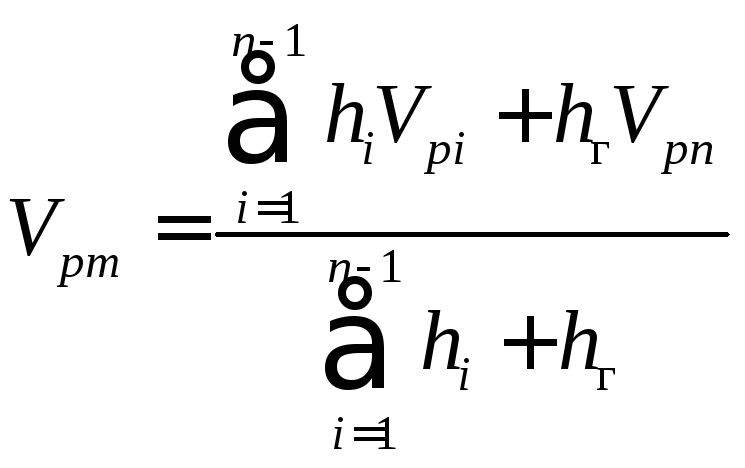

где bi –коэффициент, показывающий, какая часть здания или сооружения пересекает определенную зону балльности;Li–длина здания (сооружения), пересекающая определенную зону балльности;Lо–общая длина протяженного здания или сооружения;i–соответствует величине балльности зон, которые пересекают протяженное здание или сооружение (рис. 2.3).

Для указанных типов зданий или сооружений может быть определена средняя балльность на основании следующего выражения:

![]() .

(2.25)

.

(2.25)

В случае учета динамики разрушения зданий и сооружений необходимо определить времена наступления первой и главной фазы землетрясения, а также интервал времени от наступления первой фазы землетрясения до наступления главной фазы землетрясения. Время наступления первой фазы землетрясения (прихода продольных гипоцентральных сейсмических волн), при которой возможно незначительное разрушение зданий и сооружений, определяется по формуле

![]() ,

(2.26)

,

(2.26)

где Vpm–средняя скорость распространения продольных волн.

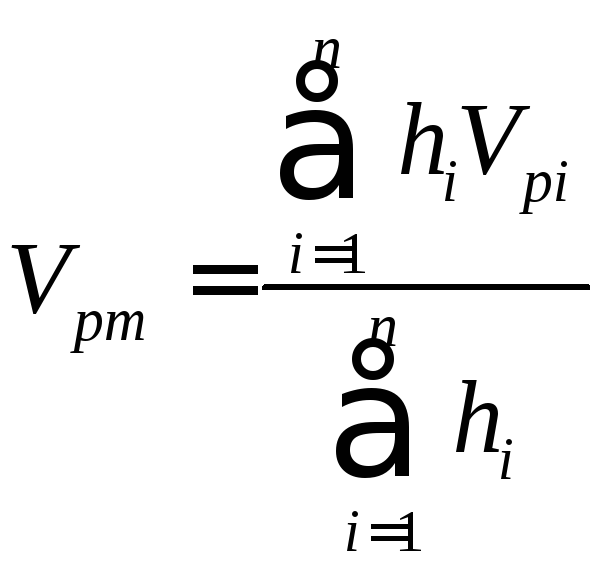

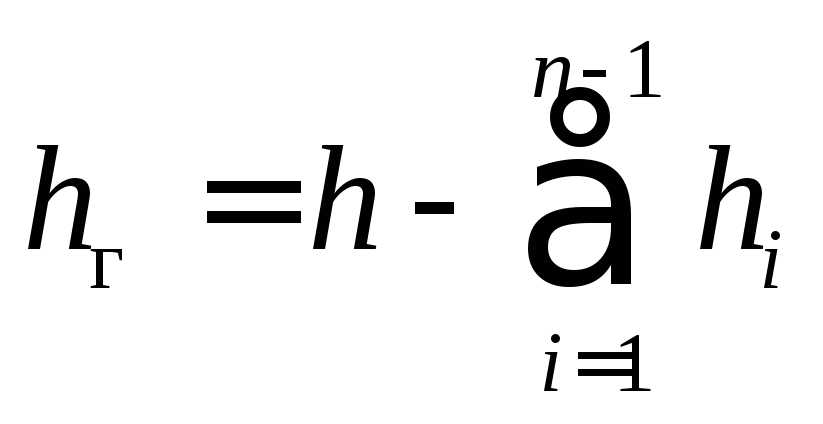

При определении времени наступления первой фазы землетрясения в эпицентре принимается R = 0. Средняя скорость распространения продольных сейсмических волн при расположении очага землетрясения на границе слоев вычисляется на основании зависимости вида

,

(2.27)

,

(2.27)

где hiиVpi–мощностьi-го слоя элемента структуры земного шара и скорость распространения продольных сейсмических волн в пределах данного слоя.

I2

I1

Iб

L0

L8

L7

L6

Рис. 2.3. Схема определения балльности для протяженных зданий или сооружений:

L6, L7, L8 – участки длины зданий или сооружений, пересекающих

соответствующие им 6-, 7- и 8-балльные зоны

Средняя скорость распространения продольных волн при расположении очага землетрясения в пределах n-го слоя вычисляется по зависимости

,

(2.28)

,

(2.28)

где hгиVpn–глубина очага землетрясения и скорость распространения продольных гипоцентральных сейсмических волн в пределахn-го слоя

.

(2.29)

.

(2.29)

Мощности слоев элементов структуры земного шара и скорость распространения продольных волн в них указаны в табл. 2.12.

Таблица 2.12