- •Безопасность жизнедеятельности

- •Часть I

- •Введение

- •Глава 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

- •1.1. Определение, цели, задачи, объект и предметы изучения науки «Безопасность жизнедеятельности»

- •1.2. Опасности и их источники, количественная характеристика опасности, концепция приемлемого риска

- •1.3. Понятие безопасности. Системы безопасности

- •1.4. Принципы и методы обеспечения безопасности

- •1.5. Характеристика человека как элемента системы «человек – среда обитания»

- •Контрольные вопросы к главе 1

- •Библиографический список к главе 1

- •Глава 2. Классификация негативных факторов производственной среды и условий трудовой деятельности

- •Контрольные вопросы к главе 2

- •Библиографический список к главе 2

- •Глава 3. Воздух рабочей зоны

- •3.1. Микроклимат производственных помещений

- •Раздражение

- •3.2. Нормирование параметров микроклимата

- •3.2.1. Оптимальные условия микроклимата

- •3.2.2. Допустимые условия микроклимата

- •Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

- •3.3. Вредные вещества

- •3.3.1. Классификация вредных веществ

- •3.3.2. Нормирование и контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

- •3.3.3. Мероприятия по снижению воздействия вредных веществ

- •3.3.4. Индивидуальные средства защиты органов дыхания

- •3.4. Мероприятия и средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих мест

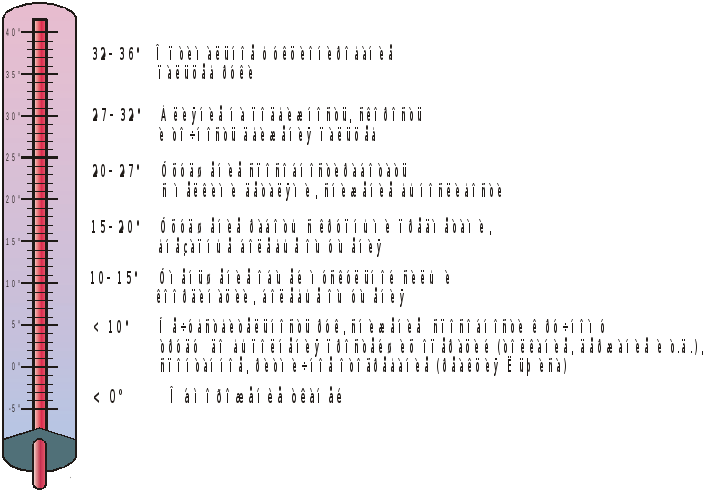

- •Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха

- •Минимальный расход наружного воздуха для помещений [10]

- •Контрольные вопросы к главе 3

- •Библиографический список к главе 3

- •Глава 4. Производственное освещение

- •4.1. Виды производственного освещения

- •Условия зрительного комфорта на рабочем месте

- •4.2. Нормирование параметров производственного освещения

- •Нормирование параметров естественного освещения

- •Нормирование параметров искусственного освещения

- •4.3. Источники искусственного освещения

- •4.4. Светильники

- •Контрольные вопросы к главе 4

- •Библиографический список к главе 4

- •Глава5. Вибрация

- •5.1. Характеристика основных параметров вибрации

- •5.2. Действие вибрации на организм

- •5.3. Гигиеническое нормирование вибрации

- •5.4. Профилактика вибропоражений

- •Контрольные вопросы к главе 5

- •Библиографический список к главе 5

- •Глава 6. Шум. Инфразвук и ультразвук

- •6.1. Физические характеристики звуковой волны

- •6.2. Гигиеническая характеристика шума

- •6.3. Гигиеническое нормирование шума

- •Нормированные параметры для широкополосного шума

- •6.4. Профилактические мероприятия

- •6.5. Физическая и гигиеническая характеристики ультразвука и инфразвука

- •6.6. Действие ультразвука и инфразвука на организм

- •6.7. Гигиеническое нормирование ультразвука и инфразвука

- •Допустимые уровни ультразвукового давления на рабочих местах

- •6.8. Меры предупреждения вредного действия ультразвука и инфразвука

- •Контрольные вопросы к главе 6

- •Библиографический список к главе 6

Холод

охлаждение

защита Уменьшение работоспособности Возбуждение

Эффект сдерживания

Нарушение зрения

Нарушение движений

и подвижности

Увеличение нагрузки

Раздражение

Рис. 3.1. Негативные последствия переохлаждения

Переохлаждение приводит к дискомфорту, нарушению сенсорной и нервно-мышечной функции и, в конечном итоге, обморожению (рис. 3.2).

Отличительной особенностью реакции человека на холод является тот факт, что в терморегулирующей реакции на холод значительно больше места отводится поведению. Например, по сравнению с жарой в холодных условиях окружающей среды значительно более важную роль играет то, какую одежду носит человек и какую работу он выполняет.

Оптимальное

функционирование

пальцев руки

Влияние на

подвижность, скорость

и точность движения

пальцев

Ухудшение

способности работать с мелкими деталями,

снижение выносливости

Ухудшение работы

с крупными предметами,

внезапные

болевые ощущения

Уменьшение общей

мускульной силы и координации,

болевые ощущения

Нечувствительность

рук, снижение способности к ручному

труду для выполнения простейших операций

(толкание, держание и т.д.), спонтанное,

ритмичное отогревание (реакция Льюиса)

Обморожение тканей

сбой в механизме теплообмена

Достаточная теплозащита предотвращает переохлаждение. Количество теплопотерь определяется теплозащитной одеждой и климатическими условиями среды. Однако сама теплозащита может вызывать нежелательные или неблагоприятные воздействия на организм человека. Применение теплозащитной одежды, обуви, перчаток и головных уборов уменьшает подвижность и ловкость рабочего. Существует такое понятие, как «стоимость защиты». Оно означает, что передвижение с места на место и телодвижения не могут производиться бесконечно, поскольку они, в конечном счете, приводят к истощению сил. Одно из важных направлений исследования в эргономике – это уточнение функциональных возможностей одежды для поддержания теплозащиты от холода.

Значение относительной влажности воздуха показывает процентное отношение количества содержащихся в определенном объеме воздуха (при определенной температуре и давлении) паров воды к тому количеству, которое полностью насыщает этот объем до выпадения их в виде капель дождя:

= (Рп / РS)100 % или= (п/S)100 %,

где Рп– давление водяных паров, содержащихся в воздухе, Па; РS– давление насыщенных паров, зависящее от температуры и давления воздуха, Па;п– плотность водяных паров, содержащихся в воздухе, кг/м3;S– плотность насыщенных водяных паров, кг/м3.

Влияние относительной влажности на самочувствие человека определяется, помимо температуры воздуха (а также барометрического давления), особенностями процесса его дыхания. Основным органом дыхания человека, посредством которого осуществляется газообмен с окружающей средой, является трахебронхиальное дерево и большое число легочных клеток пузырей (альвеол), стенки которых пронизаны густой сетью капиллярных сосудов. Через стенки альвеол кислород поступает в кровь для питания тканей организма. Через них же забирается из крови углекислый газ, который выделяется при использовании кислорода. Кроме того, легочные клетки всасывают из крови лишнее для организма количество воды. Она выходит из него при выдохе вместе с воздухом.

Экспериментально

установлено, что интенсивность диффузии

кислорода в кровь определяется парциальным

давлением кислорода в альвеолярном

воздухе, изменение которого пропорционально

изменениям атмосферного давления

вдыхаемого воздуха. Согласно закону

Дальтона давление атмосферного воздуха

Рвоз

определяется суммой парциальных

давлений входящих в него газов, а именно

парциальными давлениями углекислого

газа

![]() ,

кислорода

,

кислорода![]() ,

азота

,

азота![]() ,

водяных паров

,

водяных паров![]() и т. д.:

и т. д.:

Рвоз=![]() +

+![]() +

+![]() +

+![]() + … .

+ … .

Изменение состава и количества водяных паров, как и изменение других составляющих, содержащихся во вдыхаемом воздухе, приводит к изменению интенсивности диффузии кислорода в кровь. Хорошее самочувствие человека сохраняется в диапазоне от 40 % – 60 % относительной влажности воздуха. При высоких температурах, более 30 С, повышенная влажность воздуха оказывает неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека, так как при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота, который не испаряется, а стекает каплями с кожного покрова и не обеспечивает необходимую теплоотдачу.

Данные физиологов и биоклиматологов подтверждают, что повышенную температуру человеку легче переносить при более сухом воздухе. Но все имеет предел: если относительная влажность меньше 20 %, то испарение с поверхности слизистых оболочек дыхательных путей человека так велико, что они начинают иссушаться. А это вызывает неприятные ощущения сухости в горле и в носу, растрескивание губ, а также уменьшает защитные действия этих оболочек как фильтров, преграждающих путь в организм пыли и микробам.

Влияние скорости движения воздушных потоков на человека можно оценить иногда как положительное, а в некоторых случаях как отрицательное. Дело, прежде всего, в интенсивности движения воздуха, температуре и влажности окружающей среды.

При низкой температуре воздуха скорость движения воздуха оказывает охлаждающее действие на организм человека, унося прогретые им прилегающие к телу слои воздуха и прижимая к нему все новые порции холодного (рис. 3.3).

Рис. 3.3 Переохлаждение, оказываемое ветром при минусовых

температурах

Кроме того, при этом сказывается влияние большой влажности воздуха. Так, при температуре воздуха, близкой к нулю, и большой влажности происходит резкое повышение теплоотдачи организма за счет дополнительных трат не только на обогревание тела, но и на просушивание открытых поверхностей тела и одежды. Если же при этом величина скорости движения воздуха велика, то теплоощущение еще ухудшается, так как ветер все время относит от тела обогретые и просушенные слои воздуха и нагоняет новые порции влажного и холодного, что усиливает процесс дальнейшего охлаждения тела.

В различных отраслях современного производства большая часть персонала работает в условиях труда, связанных с тепловым воздействием со стороны технологического оборудования: печей, котлов, трубопроводов и др. Например, в горячих цехах промышленных предприятий большинство технологических процессов протекает при температурах, значительно превышающих температуру окружающей среды. Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии. При температуре до 500 °С с нагретой поверхности излучаются тепловые (инфракрасные) лучи с длиной волны 740…0,76 мкм, а при более высокой температуре наряду с возрастанием инфракрасного излучения появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи.

Инфракрасные лучи оказывают на организм в основном тепловое облучение, в результате которого в организме происходят биохимические сдвиги, уменьшается кислородная насыщенность крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток, нарушается деятельность сердечно-сосудистой и нервной систем.

По характеру воздействия на организм человека инфракрасные лучи подразделяются на коротковолновые лучи с длиной волны 0,76…1,5 мкм и длинноволновые с длиной волны более 1,5 мкм. Тепловое излучение коротковолнового диапазона глубоко проникает в ткани и разогревает их, вызывая быструю утомляемость, понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении тепловой удар. Длинноволновые лучи глубоко в ткани не проникают и поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызвать ожог кожи и глаз. Наиболее частым и тяжелым поражением глаз вследствие воздействия инфракрасных лучей является катаракта глаза.

Для характеристики теплового облучения приняты понятия интенсивность теплового облучения JЕ, Вт/м2 – мощность лучистого потока, приходящегося на единицу облучаемой площади, и экспозиционная доза (ДОЭ), Вт·ч, определяемая как

ДЭО = IТО · S · ,

где IТО – интенсивность теплового облучения, Вт/м2; S – облучаемая площадь поверхности тела, м2; – продолжительность облучения за рабочую смену, ч.

При определении облучаемой поверхности тела необходимо производить ее расчет с учетом доли (%) каждого участка тела: голова и шея – 9, грудь и живот – 16, спина – 18, руки – 18, ноги – 39 [3].

Тепловое облучение лимитируется тепловым болевым порогом кожи. Так, интенсивность до 350 Вт/м2 не вызывает неприятного ощущения, при 1050 Вт/м2 уже через 3–5 мин на поверхности кожи появляется неприятное жжение, температура кожи повышается на 8–10 °С, а при 3500 Вт/м2 через несколько секунд возможны ожоги.

Кроме непосредственного воздействия на человека, лучистая теплота нагревает окружающие конструкции. Эти вторичные источники отдают теплоту окружающей среде излучением и конвекцией, в результате чего температура воздуха внутри помещения повышается.