- •1 Физические величины и шкалы измерений

- •1.1 Определение и виды физических величин

- •1.2 Правила образования производных единиц в системе си

- •1.3 Измерение

- •1.4 Шкалы измерений

- •1.5 Виды измерений физических величин

- •1.6 Методы измерений

- •1.7 Погрешности измерений

- •1.8 Причины возникновения погрешностей

- •1.9 Выбор числа измерений

- •1.10 Основные характеристики случайной величины

- •1.11 Алгоритм обработки многократных измерений

- •1.11 Средства измерений

- •1.12 Метрологические характеристики средств измерений

- •1.13 Классы точности си

- •1.14 Определение погрешности средств измерений по классу

- •1.15 Обозначение классов точности

- •2.1 Основные положения Закона рф «Об обеспечении единства измерений»

- •2.4 Метрологическое обеспечение качества продукции (общие положения и задачи метрологического обеспечения машиностроительного производства)

- •3.1 Сертификация

- •Испытание – техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой.

- •Схемы сертификации.

- •Объекты добровольной сертификации

- •4.1 Основные понятия и определения в области стандартизации

- •4.2 Теоретические и организационные основы стандартизации

- •4.3 Математические модели оптимизации в стандартизации

- •4.4 Принцип предпочтительности и параметрические ряды

- •4.5 Единые межотраслевые системы стандартизации

- •4.6 Международная стандартизация

1.10 Основные характеристики случайной величины

В общем случае вероятность появления случайной погрешности находится в пределах от 0 до 1. Числовое значение какой – либо погрешности нельзя предвидеть заранее. Но зная закон распределения случайной погрешности можно установить вероятность появления каких-либо ее значений, а следовательно, и вероятность появления каких-либо значений измеряемой величины.

Основными числовыми характеристиками результата измерений и его погрешности являются:

![]() -

среднее арифметическое значение

измеряемой величины;

-

среднее арифметическое значение

измеряемой величины;

Dx - дисперсия случайной величины;

![]() -

среднее квадратичное отклонение (СКО).

-

среднее квадратичное отклонение (СКО).

Положение центра группирования случайной величины определяется математическим ожиданием.

Статистической оценкой математического ожидания является среднее арифметическое:

![]() ,

,

x1, x2,….xn – действительные значения измеряемой величины;

n – число измерений.

Основными числовыми характеристиками рассеивания случайной величины относительно центра группирования являются ее дисперсия и среднее квадратичное отклонение.

Дисперсия Dx служит мерой рассеивания значений случайной величины Х около центра группирования, но ее размерность выражается квадратом размерности случайных величин

![]() .

.

Поэтому

в качестве меры рассеивания значений

случайной величины часто применяют

СКО (![]() )

)

![]() .

.

СКО имеет ту же самую размерность, что и случайные величины.

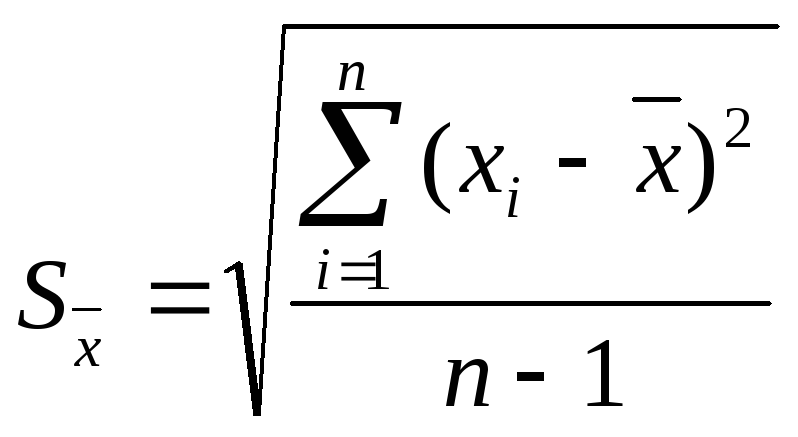

Статистической оценкой СКО является так называемое стандартное отклонение:

Стандартное отклонение характеризует ширину области рассеивания значений случайной величины. Чем меньше ширина области рассеивания, тем точнее проведены измерения, и наоборот.

Результат многократных измерений записывается в форме доверительного интервала

![]()

где t – относительный доверительный интервал, определяемый по формуле

![]() .

.

Относительный доверительный интервал t находится в зависимости от заданной доверительной вероятности. Если при этом установлено, что закон распределения вероятности результатов измерения - нормальный, то для нахождения относительного доверительного интервала по доверительной вероятности (и наоборот, доверительной вероятности по относительному доверительному интервалу) используются математические таблицы специальной функции Лапласа.

1.11 Алгоритм обработки многократных измерений

1 Анализируют результаты измерений, исключают систематические погрешности из результатов измерений, внося поправки.

2

Вычисляют

![]() - среднее арифметическое значение

измеряемой величины. Полученную величину

принимают за результат измерения.

- среднее арифметическое значение

измеряемой величины. Полученную величину

принимают за результат измерения.

3 Вычисляют стандартное отклонение

4 Определяют и исключают грубые промахи.

В группе результатов наблюдений иногда встречаются результат(ы), значительно отличающиеся от всей группы. Наиболее подозрительными являются минимальное и максимальное значения. Их, как правило, исключают из эксперимента. Вопрос о том, содержит ли данный результат грубую погрешность, решается общими методами проверки статистических гипотез.

Проверяемая гипотеза состоит в утверждении, что результат хi не содержит грубой погрешности. Для проверки этой гипотезы используют распределения следующих величин:

![]()

![]()

Эти функции совпадают между собой, и для нормального распределения результатов измерения они протабулированы. По таблицам при заданной доверительной вероятности Р и количестве измерений n находят табличное (предельно допустимое) значение т; его сравнивают с расчетным значением р. Если выполняется условие р т , то гипотеза об отсутствии грубой погрешности принимается с вероятностью Р. Если условие не выполняется, то минимальное и (или) максимальное показания исключаются из результатов измерения и процедура повторяется.

Иногда

грубые погрешности исключаются с помощью

правила «трех сигм». Если известно, что

закон распределения - нормальный, и его

числовые характеристики (их оценки)

равны

![]() и

и![]() ,

то с доверительной вероятностью 0,9973

грубыми промахами являются те результаты

измерения, которые выходят за границы

интервала Мх

Sх.

,

то с доверительной вероятностью 0,9973

грубыми промахами являются те результаты

измерения, которые выходят за границы

интервала Мх

Sх.

После того, как грубые погрешности (промахи) исключены из результатов измерения, снова определяют оценки числовых характеристик и убеждаются в отсутствии грубых погрешностей.

5 Строят гистограмму и определяют вид закона распределения вероятности результата измерения.

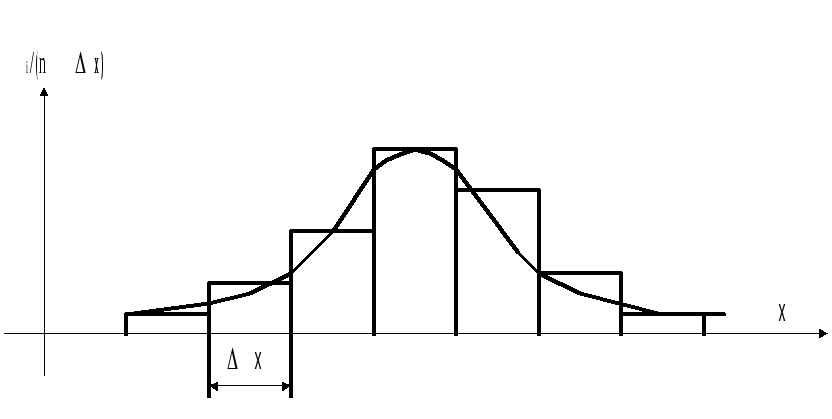

При построении гистограммы распределения по оси абсцисс откладываются интервалы значений измеряемой величины (обычно равные), эти отрезки являются основаниями прямоугольников, площади которых равны частотам р* попадания значений величины на каждый интервал (р*= m/n, где m – количество результатов измерений, попавших в данный интервал). Таким образом, высота каждого прямоугольника равна частоте, деленной на длину интервала. Очевидно, что полная площадь гистограммы равна единице.

По виду гистограммы, а также исходя из существа задачи, можно предположить принципиальный вид кривой распределения (закона распределения вероятности). Например, из рис. 2 видно, что распределение вероятности, скорее всего окажется нормальным.

Рисунок 2 – Гистограмма

Для предполагаемого распределения с вычисленными оценками числовых характеристик строится теоретическая кривая. Далее следует выяснить вопрос, являются ли расхождения теоретического и статистического распределения случайными (из-за малого числа наблюдений), или объясняются неправильно подобранным теоретическим распределением? На этот вопрос отвечают с помощью так называемых критериев согласия; наиболее распространенным из них является критерий К.Пирсона.

6 Проверяют гипотезу о виде закона распределения, чаще всего о нормальности этого закона с помощью критерия Пирсона.

При использовании этого критерия за меру расхождения экспериментальных данных с теоретическим распределением принимается сумма квадратов отклонения теоретических вероятностей рi от соответствующих частот mi/n, взятых с некоторыми коэффициентами (весами) n/pi :

![]()

где k - число интервалов гистограммы,

mi - число результатов измерений, попавших в i-й интервал,

n - общее число наблюдений (измерений).

Если

расхождение случайно, то величина 2

подчиняется т.н. 2

распределению Пирсона. Предельно

допустимые значения критерия![]() даны в таблицах. Если при заданной

доверительной вероятности и числе

степеней свободы r = k - 3 выполняется

условие

даны в таблицах. Если при заданной

доверительной вероятности и числе

степеней свободы r = k - 3 выполняется

условие![]() ,

то принимается гипотеза о соответствии

распределения принятому закону, например,

нормальному.

,

то принимается гипотеза о соответствии

распределения принятому закону, например,

нормальному.

При использовании критериев согласия возможны два рода ошибок:

Ошибка первого рода состоит в том, что отвергается верная гипотеза.

Ошибка второго рода состоит в том, что принимается неверная гипотеза.

Вероятности

и той, и другой ошибки зависят от значения

![]() ,

которое, в свою очередь, определяется

вероятностью

,

которое, в свою очередь, определяется

вероятностью![]() ,

с которой принимается решение. С

повышением этой вероятности увеличивается

значение

,

с которой принимается решение. С

повышением этой вероятности увеличивается

значение![]() (доверительный интервал), и, следовательно,

вероятность ошибки первого рода

уменьшается, а ошибки второго рода -

возрастает, и наоборот. Таким образом,

нецелесообразно принимать решение с

очень высокой степенью вероятности.

Обычно выбирается Р = 0,9...0,95.

(доверительный интервал), и, следовательно,

вероятность ошибки первого рода

уменьшается, а ошибки второго рода -

возрастает, и наоборот. Таким образом,

нецелесообразно принимать решение с

очень высокой степенью вероятности.

Обычно выбирается Р = 0,9...0,95.

7 Определяют ширину доверительного интервала на основании заданной доверительной вероятности.

Значение относительного доверительного интервала для среднего значения выбирается по заданной доверительной вероятности; при этом, если подтверждена гипотеза о нормальности распределения результатов наблюдений, то распределение среднего арифметического для ряда подобных совокупностей равноточных результатов также следует считать нормальным. В этом случае значение «t» выбирается из таблиц функции Лапласа. Если же согласно априорной информации закон распределения вероятности для среднего считается неизвестным, то для увязки доверительного интервала с доверительной вероятностью используют неравенство П.Л.Чебышева:

![]() Для

симметричных законов распределения

неравенство Чебышева имеет вид:

Для

симметричных законов распределения

неравенство Чебышева имеет вид:

![]()