- •6. Критерии эффективной надежности

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Экономический подход

- •6.2.1. Подход с позиции электроснабжающей организации

- •6.2.2. Подход с позиций потребителя

- •6.3. Нормативный подход

- •6.4. Обоснование решений по обеспечению надежности

- •6.4.1. Принципы обеспечения надежности электроснабжения потребителей

- •6.4.2. Обеспечение нормативного уровня надежности

- •6.4.3. Приведение вариантов к одинаковой надежности

- •6.4.4. Оптимизация надежности с учетом ущербов у потребителей

- •6.4.5. Интервальный метод сопоставления вариантов с учетом надежности

- •6.4.6. Механизм согласования интересов субъектов

- •6.5. Примеры и задачи

6. Критерии эффективной надежности

6.1. Общие положения

Критерий (греч. kriterion) – признак, мерило, на основании которого производятся оценки (например, оценка качества системы, ее функционирования), сравнение альтернатив, классификация объектов и явлений. Другими словами, критерий – это правило сравнения альтернатив для выработки решений.

Эффективность (лат. effectivus – действенный) – это способность приносить эффект, оказывать действие. Обычно данный термин применяется для характеристики качества объекта-системы, процесса с точки зрения соотношения затрат и результатов, их полезности.

Количественно эффективность, как правило, измеряется отношением полезностей "выхода" и "входа" системы или наоборот. Например, коэффициент полезного действия какого-то механизма (отношение "выхода" к "входу"), расход бензина (в литрах) к пройденному пути (в километрах) для автомобиля (отношение "входа" к "выходу") и др.

Желаемая степень эффективности объекта-системы, процесса, их полезности определяется целью субъекта. В общем случае эта степень может быть различной для разных субъектов по отношению к одному и тому же объекту, процессу. Например, электроснабжающая организация относится к системе электроснабжения с позиций полезности для нее объема оплаты за электроэнергию и в конечном счете максимизации прибыли от ее реализации. Полезность же системы электроснабжения для потребителя имеет совсем иной характер, хотя и связана также с оплатой за электроэнергию, но с точки зрения минимизации этой оплаты.

В итоге мы получаем многоцелевую задачу. Если все субъекты, имеющие отношение к данному объекту, заинтересованы в его функционировании (а это именно так!), то должен быть установлен компромиссный баланс полезностей для каждого из них.

Далее рассматриваются подходы к установлению этого баланса интересов.

6.2. Экономический подход

Надежность – одна из характеристик, обусловливающая качество объекта. Обеспечение какого-то уровня надежности требует ресурсов, усилий, имеющих известную полезность для электроснабжающей организации. Она готова вложить эти ресурсы и усилия для повышения надежности системы электроснабжения, поскольку понимает, что потребитель будет платить за электроэнергию при обеспечении требуемой ему надежности электроснабжения. В противном случае потребитель будет искать другую электроснабжающую организацию или строить собственный источник электроэнергии. С другой стороны, электроснабжающая организация за усилия и ресурсы по обеспечению надежности электроснабжения должна получать определенную компенсацию.

Потребитель электроэнергии, приобретающий ее у электроснабжающей организации, понимает, что он должен платить за обеспечение надежности электроснабжения и готов такую оплату делать. С другой стороны, недостаточная надежность электроснабжения ведет к ущербам у потребителя. Поэтому потребитель должен взвешивать плату за надежность электроснабжения и ущербы от недостаточной надежности. Если электроснабжающая организация не в силах обеспечить потребителю требуемую надежность, то он согласится на компенсацию электроснабжающей организацией его ущербов от недостаточной надежности электроснабжения.

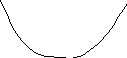

Эти

несколько упрощенные рассуждения

характеризуют несовпадение интересов

электроснабжающей организации и

потребителя и необходимость нахождения

компромисса. Для этого электроснабжающей

организации и потребителю необходимо

обменяться информацией. В общем случае

потребитель должен предоставить

зависимость ущерба от ненадежности

У(Н),

а электроснабжающая организация – цену

электроэнергии как функцию от надежности

![]() .

После этого каждый из них может

спланировать свои действия и определить

рациональный (компромиссный) уровень

надежности. Качественно это может быть

проиллюстрировано рис. 6.1.

.

После этого каждый из них может

спланировать свои действия и определить

рациональный (компромиссный) уровень

надежности. Качественно это может быть

проиллюстрировано рис. 6.1.

Здесь

Н

– характеристики (показатели) надежности

объекта, З(Н)

– затраты на обеспечение надежности,

которые дополнительно повысят цену

электроэнергии. Точка

![]() и будет характеризовать искомую,

эффективную надежность объекта.

Особенность ситуации состоит в том, что

каждый из субъектов вкладывает свой

смысл в составляющие, представленные

на рис. 6.1, хотя они имеют единую объективную

основу. Для электроснабжающей организацииЗ(Н)

– это действительно затраты на обеспечение

надежности, для потребителя же – цена

на электроэнергию, которую он должен

платить, а эта цена в рыночных условиях

не всегда может соответствовать реальным

затратам.

и будет характеризовать искомую,

эффективную надежность объекта.

Особенность ситуации состоит в том, что

каждый из субъектов вкладывает свой

смысл в составляющие, представленные

на рис. 6.1, хотя они имеют единую объективную

основу. Для электроснабжающей организацииЗ(Н)

– это действительно затраты на обеспечение

надежности, для потребителя же – цена

на электроэнергию, которую он должен

платить, а эта цена в рыночных условиях

не всегда может соответствовать реальным

затратам.

З,

У З(Н)+У(Н)

З(Н)

Вариант

4

Н

![]()

Рис. 6.1.

Характеристика

У(Н)

также воспринимается рассматриваемыми

субъектами по-разному. Для потребителя

– это реальный ущерб от недостаточной

надежности, для электроснабжающей

организации – платежи, которые она

вынуждена нести в случае, если не может

обеспечить требуемую надежность

электроснабжения потребителя. Так что

минимумы итоговой характеристики, т.е.

![]() для этих субъектов, могут не совпадать,

и это представляет дополнительную

трудность в процессе нахождения

компромисса.

для этих субъектов, могут не совпадать,

и это представляет дополнительную

трудность в процессе нахождения

компромисса.

Рассмотрим

поиск точки

![]() с позиций как электроснабжающей

организации, так и потребителя.

с позиций как электроснабжающей

организации, так и потребителя.