- •Раздел 1. Введение в дисциплину.

- •Раздел 2. Теоретические основы бжд

- •Раздел 3. Психофизиологиче-ские и эргономические основы безопасности

- •Раздел 4. Управление безопасностью жизнедеятельности

- •2.Расследование и учет несчастных случаев.

- •3.Методы анализа производственного травматизма

- •Раздел 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов.

- •Раздел 6. Бжд в отрасли

- •Меры безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- •Меры безопасности при эксплуатации воздушных компрессоров и холодильных установок

- •Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

2.Расследование и учет несчастных случаев.

Каждый несчастный случай на производстве должен быть расследован. Цель расследования - не допустить повторения несчастного случая. Задача расследования – установить причинно – следственные связи и виновных.

Для расследования назначается комиссия в составе:

1)специалист по охране труда;

2)представитель администрации;

3)пострадавший (либо лицо его представляющее) или представитель от общественной организации.

В этой комиссии не может участвовать начальник цеха. Для расследования отводятся 3-ое суток с момента несчастного случая и 15 суток – для группового несчастного случая (2 и более людей) и травмы с летальным исходом. На основании расследования составляется акт по форме Н-1, который должен быть утверждён директором предприятия в течение суток. Порядок расследования установлен положением о порядке расследования и учёта несчастных случаев на производстве, утверждён правительством РФ №299.

3.Методы анализа производственного травматизма

Акт служит для учёта и анализа несчастных случаев. Анализ осуществляется следующими методами:

статистический – позволяет количественно оценить уровень безопасности на производстве и сравнить родственные предприятия по безопасности. При этом используются: а) коэффициент частоты, показывающий число несчастных случаев n на 1000 человек – Кч=n/р*1000, где р – списочный состав трудящихся; б) коэффициент тяжести, выражающий отношение числа дней нетрудоспособности Т к числу несчастных случаев n – Кт=Т/ n; в) коэффициент материальных потерь – выражает число дней нетрудоспособности на 1000 трудящихся: Кмп= Кч * Кт=Т/р*1000;

групповой – использует повторяемость несчастных случаев. При этом несчастные случаи группируют по какому-либо признаку (например, возрасту пострадавших, профессии, стажу работу и др.).

топографический – позволяет установить наиболее опасные зоны на производстве. Для этого на план цеха наносятся в виде точек места несчастных случаев и по плотности точек устанавливают опасные зоны.

монографический – включает детальное исследование всех условий, приведших к несчастным случаям. При этом учитывают трудовой и технологический процессы, отношение в коллективе, траектории движения людей и предметов. Чем больше условий будет учтено, тем выше будет надёжность разрабатываемых защитных мер. Этот метод наиболее сложный, но всеобъемлющий. Позволяет установить не только причину несчастного случая, но и вскрыть потенциальные опасности, а также разработать рекомендации для родственных предприятий.

Раздел 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов.

Методы защиты от вредных веществ, физических полей, опасностей. Климатическая, воздушная, световая и акустическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека.

Санитарные требования к размещению производства и производственным помещениям.

Производственные объекты следует располагать с учетом господствующего направления ветров (розы ветров) и рельефа местности. Между объектом и жилой зоной устраивается санитарно-защитная зона, ширина которой зависит от токсичности и количества выделяющихся вредных веществ колеблится от 50 м до1000м.

Производственные помещения должны соответствовать требованиям санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Сгласно СН 245-71 Площадь помещения на одного человека должна составлять не менее 4,5 м2, объем 15 м3 при высоте не менее 2,2 м. Окраска стен, окон, дверей и побелка производятся не реже 1 раза в год. В помещениях где используются биологически активные ве-щества или щелочи, кислоты стены, пол изготавливают из материала обеспечивающего легкую нейтрализацию проливов. Пол имеет уклон в сторону коллектора.

Классификация вредных веществ.

При, практически, любых технологических процессах в рабочую зону происходит выделение вредных веществ.

Вредными наз. вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызвать заболевание.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества разделены на 4 группы:

1 – чрезвычайноопасные ПДК<=0,1мг/м3;

2 – высокоопасные 0,1< ПДК<=1мг/м3;

3 – умереноопасные 1< ПДК<=10мг/м3

4 – малоопасные ПДК>10мг/м3/

Критерием отнесения вещества к тому или иному классу определяется величиной ПДК.

ПДК рабочей зоны – это такая концентрация, которая при ежедневной работе , но не более 41 час в неделю не нанесет ущера здоровью, определемого современными методами исследования, в процессе работы и в отдаленные сроки жизни.

По физиологическому воздействию вещества также делят на 4 группы:

1 – Раздражающие, действуют на поверхностны ткани слизестых оболочек – пары кислот, щелочей, ацетон, хлор, и т.д.

2 – Удушающие, нарушают процесс усвоения кислорода – окись углерода, сероводород, и т.д.

3 – Наркотические, вызывают временную эйфорию – азот под давлением, бензин, ацетилен, и т.д.

4 – Соматические яды вызывают нарушение деятельности организма на клеточном уровне – свинец, цинк, ртуть, марганец, фосфор и т.д.

Нормирование концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны н должно превышать ПДК установленных в ГОСТ 12.1.005-76 «Воздух рабочей зоны….»

Если в воздухе одновременно присутствует несколько вредных веществ, то допустимая концентрация определяется следующим образом:

А) Для веществ, не обладающих однонаправленным действием. Концентрация каждого может быть на уровне ПДК.

Б) Для веществ, однонаправленного действия должно соблюдаться условие

∑Ci/ПДКi <=1

Защита от действия вредных веществ

Промышленная вентиляция служит для поддержания оптимальных микроклиматических условий и удаление вредных веществ.

Вентиляцией называют организованный и регулируемый воздухообмен.

По способу перемещения воздуха различают естественную и механическую вентиляции.

Естественная вентиляция

Движущей силой является разность давлений, обусловленная разностью температур. Различают канальную и бесканальну вентиляцию.

Канальную вентиляцию применяют в административных зданиях и бытовых помещениях. Для усиления тяги на устье канала устанавливают дефлектор. Ветер обдувает цилиндр и на краях срывается, внутри образуется вакуум и воздух «подсасывается» из окружающей среды.

Бесканальная вентиляция применяют, если выделяются вещества, которые легче воздуха. Бесканальная вентиляция – аэрация.

Достоинства естественной вентиляции: возможность осуществлять большие воздухообмены без энергозатрат. Недостатки: невозможно подготовить поступающий воздух и очистить удаляемый.

Механическая вентиляция

По охвату помещения механическая вентиляция делится на обще обменную и местную.

Различают 4 схемы обще обменной вентиляции:

приточная или нагнетательная – используется, если в помещении требуется поддерживать высокую чистоту воздуха. При работе данной схемы вентиляции в помещении создаётся небольшое избыточное давление, и загрязнённый воздух вытесняется через щели (специальные отверстия).

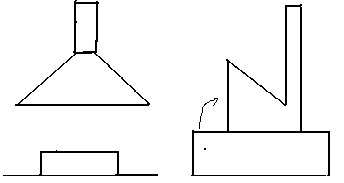

Рис. 1.Приточная схема механической вентиляции.

1 – воздухозаборное устройство; 2 – отделение подготовки поступающего воздуха; 3 – центробежный вентилятор; 4 – воздухораспределительные устройства; 5 – вентилируемое помещение.

вытяжная – применяется, если недопустимо попадание выделяющихся вредных веществ в смежные помещения. При работе данной схемы вентиляции в помещении создаётся некоторое разряжение и воздух из окружающей среды подсасывается в помещение.

Рис. 2.Вытяжная схема механической вентиляции.

7 - отделение очистки удаляемого воздуха; 8 – воздухорасеиватель.

приточно-вытяжная – наиболее полно отвечает требованиям санитарных условий;

приточно-вытяжная с частичной рециркуляцией воздуха – применяется для утилизации тепла (важно особенно в зимнее время года).

Рис. 4. Приточно-вытяжная схема механической вентиляции с частичной рециркуляцией воздуха.(обозначения см. выше)

9 – шибер (служит для ограничения объема циркулирующего воздуха).

Местная вентиляция – устраивается в непосредственной близости от мест образования вредных веществ. Как правило, бывает вытяжной. По конструкции местные отсосы бывают: закрытые, полуоткрытые и открытые. Наиболее эффективны закрытые, поэтому технологическое оборудование должно быть герметично. Широко распространены местные отсосы в виде зонтов (вытяжки).

а б

Рис. 4. Конструкции местных отсосов.

а) Прямой зонт; б) боковой зонт.

Расчет необходимого воздухообмена.

При отсутствии вредных веществ необходимый воздухообмен определяют следующим образом: Q=N*q [м³/час], где N – число людей, шт. ; q – норма чистого воздуха на одного человека, м³/час.

При объёме помещения V до 20 м³ на одного человека q=30 м³/час. При V≤30 м³/чел, q=20 м³/час. При V≥40 м³/чел допускается естественная вентиляция путём проветривания.

При наличии вредных веществ количество воздуха, удаляемого или подаваемого в помещение, определяют из выражения: Q=G/(ПДК-Спост), [м³/час], где G – количество вредных выделяемых веществ, мг/час; Спост – концентрация вредного вещества в поступающем воздухе. Допускается содержание одноимённых веществ в поступающем воздухе в количестве не более 0,3 ПДК: Спост≤0,3 ПДК.

Для ассимиляции избытков выделившихся веществ:

Q=∆Р/[С*(tух-tпост)*γ], м³/час, где С – удельная теплоёмкость воздуха; tух, tпост – температура удаляемого и поступающего воздуха; γ – плотность воздуха; ∆Р – избытки явного тепла, т.е. разница между количеством выделившегося тепла в помещении и количеством тепла, рассеиваемым через поверхность помещения. Т.е. источниками тепла в помещении могут являться: люди, печи, осветительное оборудование, компьютеры, солнечная радиация (зависит от площади застекления).

Общий воздухообмен определяют суммированием необходимых воздухообменов по каждому вредному веществу. Для определения количества воздуха, поступающего или удаляемого из помещения, пользуются формулой: Q=3600*F*V, [м³/час], где F – площадь сечения канала; V – скорость движения воздуха, м/с.

Защита от акустических и механических колебаний.

Шум – это волновое колебание упругой среды с частотой от 16 до 20000 Гц. Шум является общебиологическим раздражителем. Оказывает влияние не только на звуковой анализатор, но и вызывает расстройство желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, вызывает нервные расстройства. Профессиональное заболевание – тугоухость. Шум в отличие от звука вызывает неприятные ощущения. Шум характеризуется следующими параметрами:

интенсивность – количество энергии, переносимой в единицу времени через 1м² площади, перпендикулярной направлению распространения звука: I=W/S, [Вт/м²];

звуковое давление – сжатие, разряжение, происходящее в среде под действием источника звука [Па]. Между I и звуковым давлением существует связь: I=Р²/(ρ*С), где ρ*С – акустическая жёсткость среды, Р – звуковое давление.

уровень шума – десятичный логарифм отношения интенсивности I источника шума к пороговому значению звука Iо: L=10 lg(I/Iо), [дБ]. Через Р: L=20 lg(Р/Ро).

Звук характеризуется частотой. Звуки бывают низкой, средней частоты и др.

Методы и средства защиты от шума и вибрации.

Методы защиты от шума:

защита от шума в источнике – реализуется применением не шумящих материалов, замена поступательного движения на вращательное, заменой подшипников качения на подшипники скольжения, своевременного проведения планово-профилактических ремонтов;

защита на пути распространения звука – для этого применяют звукоизолирующие кожухи, звукопоглощающие материалы (облицовки), дистанционное управление, кабины наблюдения;

применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) – в качестве СИЗ применяют ушные вкладки (одна из конструкций – беруши (снижают уровень шума на 15-25 дБ)); звукоизолирующие наушники (снижают уровень шума на 35-40 дБ). При высокой интенсивности звука (более 120 дБ) применяют звукоизолирующие шлемы. При использовании СИЗ следует иметь в виду, что звуковые сигналы тревоги могут не восприниматься.

Нормирование и измерение уровня шума.

У ровень

шума измеряют с целью сравнения его с

допустимыми величинами, приведёнными

в ГОСТах. Обычно уровень шума измеряют

на уровне 18 м с помощью шумомера. Измерения

производят по средне – геометрическим

частотам октавных полос, имеющих

следующие значения: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;

2000; 4000; 8000. Средне - геометрическая частота

вычисляется по формуле: fсрг=√f1*f2, где

f1, f2 – граничные значения частот октавной

полосы. При измерении уровня шума октава

равна 2.

ровень

шума измеряют с целью сравнения его с

допустимыми величинами, приведёнными

в ГОСТах. Обычно уровень шума измеряют

на уровне 18 м с помощью шумомера. Измерения

производят по средне – геометрическим

частотам октавных полос, имеющих

следующие значения: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000;

2000; 4000; 8000. Средне - геометрическая частота

вычисляется по формуле: fсрг=√f1*f2, где

f1, f2 – граничные значения частот октавной

полосы. При измерении уровня шума октава

равна 2.

По спектру различают шума: широкополосные, тональные, импульсные и др. Широкополосные шумы – уровень шума во всех средне - геометрических частотах одинаковый. Тональным называется спектр, в котором имеется превышение уровня шума в одной из октавных полос на 10 дБ.

По частоте шумы делят на: низкочастотные (менее 400 Гц); среднечастотные (до 800 Гц); высокочастотные (более 800 Гц). Допускается производить ориентировочную оценку шума по шкале А прибора – шумомера.

При наличии нескольких источников шума уровень шума определяется следующим образом: Lo=10 lg[(I1+I2+ … +In)/Io]. Если интенсивности равны, то уровень шума: Lo=10 lg [n*I/ Io]=10 lg n+10 lg I/Io=10 lg n+L1, где L1 – уровень шума одного источника. Для источников шума различной интенсивности: Lo=Lбольш + ∆l, где Lбольш – уровень шума с наибольшей интенсивностью; ∆l – поправка (зависит от разности Lбольш и Lближн, где Lбольш, Lближн – большее и ближайшее значения).

Защита от ультразвука и инфразвука.

Ультразвуки – это звуки с частотой более 20000 Гц. Малая длина волны ультразвуков способствует интенсивному затуханию при использовании средств защиты. Опасность ультразвука состоит в том, что нарушается состав крови. Для защиты применяют те же меры, что и шума. Достаточно иметь экран. При контактном действии применяют резиновые перчатки.

Инфразвуки – это звуки с частотой менее 16 Гц. Воздействие инфразвуков приводит к психическим расстройствам. Защиты от инфразвуков нет. Единственный метод – погашение в источнике. Все механизмы, работающие с частотой вращения 20 об/с являются источниками инфразвуков (вызывают страх, ужас).

Защита от вибрации.

Вибрация – волновое колебание упругой среды, воспринимаемое как сотрясение. Вибрацию воспринимают двигательным и тактильным анализатором. Вибрация характеризуется:

частотой;

вибро-скоростью: v=2*π*f*А=ω*А, где А – амплитуда колебаний. Это расстояние наибольшего удаления колеблющейся точки от положения равновесия.

Основной относительный параметр – уровень вибро –скорости: L=20 lgv/vo.

Меры защиты:

снижение вибрации в источнике – реализуется путём точности изготовления деталей, соосности вращающегося двигателя и механизма. Также реализуется своевременной заменой изношенных деталей, применением смазочных масел, соответствующих условиям эксплуатации, своевременное проведение планово-профилактических работ.

Снижение уровня вибрации на пути её распространения.

Производственное освещение

Параметры, характеризующие освещение:

световой поток – поток лучистой энергии оцениваемый по зрительному ощущению F, Ф (люмен, лм);

сила света (интенсивность света) – это пространственная плотность светового потока:

I=Ф/ω, [кандела, кд],

где ω – телесный угол.

яркость – сила света, излучаемая с единицы поверхности: В=I/S, [кд/м²=нит].

К нормируемым параметрам относят:

фон – поверхность, непосредственно прилегающая к объекту различения. Фон бывает: а) светлый (коэффициент отражения ρ>0,5); б) средний (ρ=0,2-0,5); в) тёмный (ρ<0,5);

контраст объекта различения с фоном – это разница в яркости объекта и фона, отнесённая к наибольшей из этих величин: К=|Во-Вф|/Во;

освещённость – это поверхностная плотность светового потока: Е=Ф/ S, [лм/м²=лк];

коэффициент пульсации (изменение освещённости по времени) – это средняя величина освещённости: Кп=[(Емакс-Емин)/2Еср]*100,.% (Кп не должен превышать порядка 20%);

объект различения – геометрические размеры объекта, которые мы хотим видеть.

2.Виды освещения.

естественное;

искусственное;

смешанное или комбинированное.

Естественное освещение характеризуется коэффициентом естественного освещения (КЕО) – это отношение горизонтальной освещённости внутри помещения к горизонтальной освещённости вне помещения: е=Евн/Енагр*100, %.

Значение нормируемых параметров приведены в СН и П 23-05-95 «Естественные, искусственные освещения. Нормируемые параметры» (СН и П – строительные нормы и правила). В этом снипе приведены значения КЕО для третьего пояса светового климата. Для пересчёта нормируемого значения КЕО из третьего пояса в любой другой: е (I, II, IV,V) = е (III)*mN, где е (III) – нормированное значение КЕО для заданного разряда зрительных работ в третьем поясе работ, mN – коэффициент, учитывающий географическое расположение здания и направление световых проёмов.

Различают верхнее, боковое и комбинированное естественное освещение. Зависит от того, где расположен световой проём.

По системам искусственное освещение делят на:

общее равномерное;

общее локализованное;

комбинированное (общее + местное освещение).

Использовать только местное освещение запрещается. Запрещается в качестве местного источника света использовать люминесцентные лампы.

По назначению искусственное освещение делят на:

рабочее – служит для выполнения производственного процесса;

аварийное освещение, которое делят на аварийное (служит для завершения производственного процесса, может привести к взрыву) и эвакуационное (расположено в местах массового прохода людей и питается от отдельного источника питания). Освещённость должна составлять не менее 10% от рабочего освещения, но не менее 2 лк.

3.Методы расчёта освещения.

Различают 3 метода расчёта освещения:

по удельной мощности – заключается в определении необходимой мощности источника света для создания нормированной освещенности в зависимости от площади освещаемой поверхности и высоты подвеса светильника. По этим параметрам устанавливается удельная мощность светильника: Р=q*S, где q – удельная мощность, Вт/м²; S – площадь освещаемой поверхности.

Метод служит для ориентировочного расчёта освещения горизонтальных поверхностей.

)по коэффициенту использования светового потока: η=Fфакт/Fн. Расчёт заключается в определении необходимого светового потока источника света, обеспечивающего нормированное значение освещённости на рабочей поверхности.

Метод служит для расчёта общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей.

Вычисления ведут по формуле: Е=F/S. Следовательно, F=(Е*S*Кз*Z)/(N*η), где Е – нормированное значение освещённости; S – площадь освещённой поверхности; Кз – коэффициент запаса (для люминесцентной лампы – 1,5-2, для лампы накаливания – 1,1-1,5); Z – коэффициент, учитывающий неравномерность освещения на рабочей поверхности; N – число ламп; η – коэффициент использования светового потока, который зависит от типа светильника, индекса помещения, коэффициента отражения потолка, стен и пола соответственно.

В качестве источников света используют лампы накаливания и люминесцентные лампы. Лампы накаливания бывают: 1) вакуумные; 2) газонаполненные; 3) биспиральные. Достоинства: включаются в сеть без дополнительной аппаратуры. В конце срока службы световой поток падает незначительно (на 15-20%), малый коэффициент пульсации. Недостатки: в спектре присутствует жёлто-красная часть света, незначительный срок службы (2000 часов), малая светоотдача (до 20 лм/Вт).

Люминесцентные лампы

Недостатки: для включения необходимо пускорегулирующее устройство, наличие паров ртути. При незначительном падении напряжения и при температуре +10° не светят. Достоинства: передают широкий спектр света.

ЛБ-40 – люминесцентная лампа белого цвета мощностью 40 Вт

ЛХБ – люминесцентная лампа холодно - белого цвета

ЛТБ – люминесцентная лампа тёпло - белого цвета

ЛЖ – люминесцентная лампа жёлтого цвета

ЛД – люминесцентная лампа дневного света

ЛДЦ - люминесцентная лампа с улучшенной цветопередачей

Продолжительность работы – 10000 часов, высокая светоотдача – 75-105 лм/Вт.