На навч. практику 1 курс / eoat

.pdf

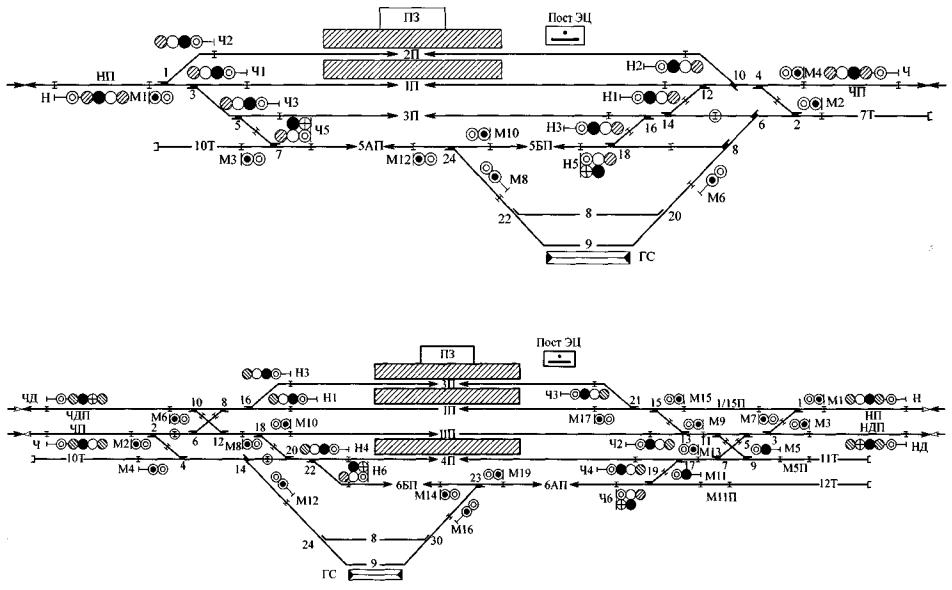

Рис. 3.24. Схематический план промежуточной станции поперечного типа однопутной линии

Рис. 3.25. Схематический план промежуточной станции двухпутной линии

Со сборными поездами на промежуточной станции выполняют следующие операции: прием поезда, отцепку группы вагонов и подачу их к месту выгрузки, прицепку отправля емой группы вагонов, обмен грузовыми документами, опробование тормозов и отправле ние. При наличии в составе поезда сборно-раздаточного вагона выполняют погрузку и выгрузку мелких отправок без отцепки вагона.

Маневровая работа на промежуточной станции может выполняться поездным локомо тивом сборного поезда, маневровым локомотивом, прикрепленным к данной станции или к нескольким соседним станциям, вывозным локомотивом. Порядок выполнения маневров в значительной степени зависит от схемы путевого развития станции и расположения отцепляемых вагонов в составе, а также прицепляемых на погрузочно-выгрузочных путях.

На промежуточной станции поперечного типа однопутной линии (см. рис. 3.24) маневровая работа выполняется следующим образом. Отцепляемые вагоны расположены в голове состава четного сборного поезда, прицепляемые вагоны стоят на выставочном пути 8. Сборный поезд принимается на участок пути 5БП или путь 5П. После согласования порядка работы с ДСП и обмена документами главный кондуктор (составитель) или помощник машиниста отцепляет груп пу вагонов и следует с ними по светофору М10 на участок пути 5АП или по светофору Ч5 на вытяжной путь 10, затем осаживает их по светофору М12 на выгрузочный путь 9. Расставив ваго ны на пути 9 под выгрузку, машинист заезжает на путь 8, где находятся вагоны, предназначенные для прицепки, и переставляет последние на путь 5 к составу сборного поезда. Закончив маневры, машинист с составителем опробуют тормоза и ждут сигнала к отправлению.

При наличии на станции подъездных путей (см. рис. 3.25, пути 11 и 12) работа сборного поезда осложняется подачей и уборкой вагонов на несколько фронтов погрузки и выгрузки. В этом случае сборный поезд принимают на путь 4П, а для подборки групп вагонов по назначению используется путь 6П со стрелкой примыкания 23 и участками пути 6АП, 6БП, вытяжной путь 10, выгрузочный путь 9 и выставочный путь 8. Для сокращения времени маневровой работы сборных поездов на промежуточных станциях необходима правиль ная расстановка вагонов сборного поезда на участковых станциях.

Общее время нахождения сборного поезда на промежуточной станции заложено в гра фике движения и практически составляет от 30 до 40 мин.

На участках, где сборные поезда не сопровождает главный кондуктор или составитель, перево зочные документы находятся у машиниста локомотива. Маневры выполняют под руководством начальника станции. Отцепку, подачу, прицепку вагонов осуществляет помощник машиниста.

3.7.3.Опорные промежуточные станции

На линиях с интенсивным движением поездов обращение сборных поездов оказывает отрицательное влияние на участковую скорость и пропускную способность участков. Каждая остановка сборного поезда увеличивает продолжительность нахождения его на учас тке и приводит к съему с графика не менее одного поезда другой категории. Кроме того, выполнение грузовых операций на каждой промежуточной станции ведет к распылению средств механизации и малоэффективному их использованию, поэтому уменьшение числа остановок сборного поезда способствует увеличению участковой скорости и лучшему ис пользованию пропускной способности участка [28].

В целях интенсификации перевозочного процесса на участках с большими размерами движения организуют так называемые опорные промежуточные станции. Сборный поезд останавливается только на этих станциях, где вагоны отцепляются в адрес получателей, расположенных как на этой станции, так и на близлежащих промежуточных станциях, на которых он не останавливается. Отцепленные на опорной станции вагоны развозятся на близлежащие станции маневровым локомотивом. После выполнения грузовых операций маневровый локомотив собирает вагоны на опорную станцию, где их прицепляют к сбо рному поезду. Таким образом, сокращается число остановок сборного поезда, а объем гру зовой работы на промежуточных станциях сохраняется.

123

В дальнейшем ряд малодеятельных станций с незначительной погрузкой и выгрузкой закрывают для выполнения грузовых операций, которые переносятся на опорную станцию. Грузы малодеятельных станций доставляют на опорную станцию автомобильным тран спортом. При этом достигается не только сокращение числа остановок сборного поезда, но и сосредоточение грузовой работы на меньшем числе станций.

Опорные станции имеют соответствующее развитие путевого и складского хозяйств, средства механизации. На опорной станции должен быть грузовой район с крытыми склада ми и платформами для переработки тарных грузов. Место расположения такого района выбирают с учетом наличия автомобильных дорог и их пересечения с железнодорожными путями. Опорные станции с грузовыми устройствами располагаются на расстоянии 30—40 км друг от друга в зависимости от наличия и состояния автомобильных дорог.

3.8.Технология работы участковой станции

3.8.1.Размещение основных устройств на участковых станциях

Участковые станции предназначаются для выполнения следующих основных операций: фор мирование и расформирование участковых и сборных поездов; смена локомотивов, локомотив ных бригад; техническое обслуживания и ремонт подвижного состава; организация погрузочновыгрузочных работ; обслуживание пассажиров и промышленных предприятий [1], [2], [7].

Большое число разнородных технологических операций на участковых станциях требу ет сооружения многих сложных взаимодействующих между собой технических комплексов.

Устройства для организации пассажирского движения включают в себя приемо-отправочные пути (в том числе главные) с пассажирскими платформами (рис. 3.26 и 3.27,1П, IIП, 3П), пешеход ные мосты и тоннели, пассажирское здание (ПЗ), почтовое и багажное помещения, а также пути отстоя местных пассажирских поездов (см. рис. 3.16, пути ПОМС), имеющих оборот на данной станции. Число приемо-отправочных пассажирских путей и путей отстоя зависит от размеров па ссажирского движения, но должно быть не менее числа примыкающих к станции направлений. На участковых станциях, расположенных в крупных городах с большим объемом пассажирских перево зок, устраиваются специальные пассажирские парки, размещаемые последовательно с грузовыми.

Устройства для грузового движения—приемо-отправочные и сортировочные парки, вытяжные и ходовые пути, горловины, оборудование приемо-отправочных парков для технического об служивания грузовых поездов (воздухо- и смазкопроводы с раздаточными колонками, стеллажи для запасных деталей, транспортные дорожки и тоннели, радиопереговорные колонки и др.).

Грузовые устройства — склады различных типов, погрузочно-разгрузочные механизмы, автомобильные проезды, путевое развитие и служебно-технические здания.

Локомотивное хозяйство — экипировочные устройства (ЭУ) и ремонтная база локомотивов (РБЛ0К).

Вагонное хозяйство — вагоноремонтные пункты (ВРП) или депо (ВРД), ПТО, устройства для безотцепочного ремонта вагонов в приемо-отправочных парках.

Базы технического обслуживания пути, энергоснабжения и контактной сети, устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Служебно-технические здания общего назначения — контора начальника станции, пост ЭЦ стрелок и сигналов и др. Устройства материально-технического обеспечения всех подразде лений железнодорожного участка (материальный склад);

Взаимное расположение основных устройств на станции должно в максимальной степе ни отвечать общим требованиям проектирования станций, изложенным ранее. Кроме то го, они должны обеспечивать:

•наибольшее удобство для населения;

•максимальную независимость работы каждой группы основных устройств, разделе ние пассажирских и грузовых операций, отделение, маневровой работы от поездных пере движений, расположение ЛХ, ВХ, ГР и др. за пределами приемо-отправочных парков;

124

|

ВЕДОМОСТЬ ПУТЕЙ |

|

|

|

|

1П, IIП |

Главные пути |

|

|

|

|

ЗП |

Приемо-отправочный путь пассажирских |

|

поездов |

||

|

||

5П, |

Приемо-отправочные пути парка ПО1 |

|

7П, ...13П |

нечетных грузовых поездов |

|

4П, |

Приемо-отправочные пути парка ПО2 |

|

6П 12П |

четных грузовых поездов |

|

14П, 16П |

Приемо-отправочные пути парка ПР |

|

сборных и вывозных поездов |

||

15П |

Ходовой путь смены локомотивов |

|

|

|

|

17Т |

Тупиковый путь смены локомотивов |

|

|

||

|

|

|

18Т,20Т |

Вытяжные пути маневровых районов и |

|

сортировочного парка |

||

19Т |

Предохранительный тупик |

|

|

|

В сортировочный парк "С"

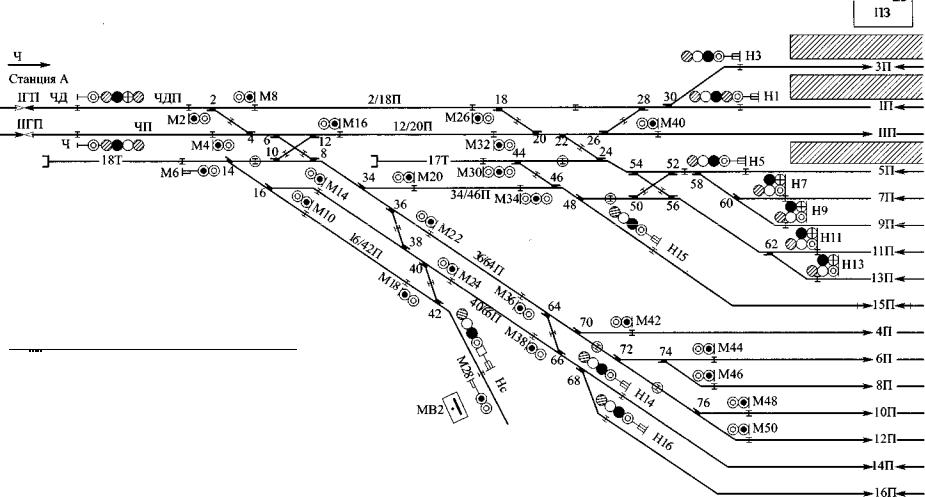

Рис. 3.26. Расстановка светофоров во входной горловине участковой станции поперечного типа

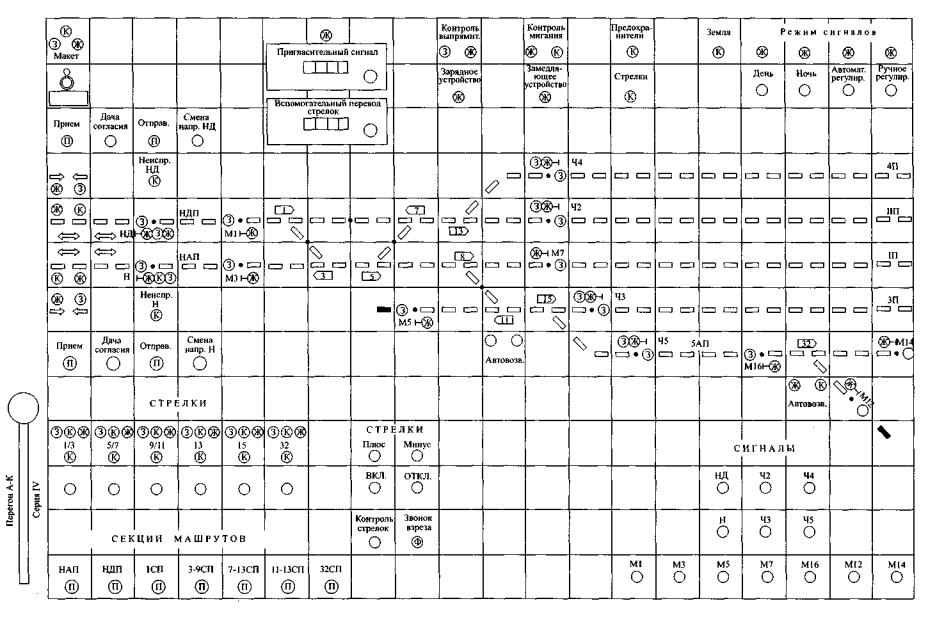

Рис. 3.27. Расстановка светофоров в центральной горловине участковой станции поперечного типа

•удобную и кратчайшую связь взаимодействующих элементов без помех в работе других укладкой соответствующих соединений для параллельных передвижений;

•минимум взаимных пересечений маршрутов массовых передвижений (особенно маршрутов приема поездов);

•благоприятные условия для кооперирования однородных устройств и сооружений;

•внедрение оптимального технологического процесса, основанного на максимальной поточности передвижений и использовании современных средств автоматизации и механизации производственных процессов;

•минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду.

3.8.2. Горловины приемо-отправочных парков

Стрелочные зоны — горловины приемо-отправочных парков являются наиболее ответствен ными элементами путевого развития. Они во многом определяют капитальные и экс плуатационные расходы по станции, ее пропускную способность, величины задержек по движного состава на пересекающихся маршрутах, условия безопасности при движении по ездов и маневровой работе на станции.

В результате длительного опыта проектирования, строительства и эксплуатационных и научных исследований установлены следующие основные требования к схемам горловин участковых станций [1], [2], [7], [28].

1. Горловины должны быть компактными, т.е. иметь наименьшую длину, способству ющую снижению капитальных затрат и эксплуатационных расходов по путевому разви тию станции, по поездным и маневровым передвижениям.

2.Схемы горловин станций должны позволять выполнение нескольких операций одно временно, для чего необходимо:

-маневровую работу по формированию и расформированию поездов отделить от поездных маршрутов;

-парковые пути, на которых в горловине осуществляются несколько разнородных ма ссовых операций, секционировать, т.е. разделить на группы (секции) по два-три пути в ка ждой с укладкой соответствующих соединений для параллельных передвижений;

-обеспечить одновременный прием поездов на станцию со всех примыкающих напра влений (на узловых станциях);

-не допускать (по возможности) пересечение маршрутов приема поездов сменяемыми локомотивами;

-при больших размерах движения (более 24 пар поездов) обеспечить независимую сме ну локомотивов в приемо-отправочных парках разных направлений, для чего следует про ектировать два выхода со станции на экипировочные устройства локомотивов;

-на станциях поперечного типа двухпутных линий в каждой горловине создать возможность од новременного приема и отправления транзитных грузовых поездов противоположных направлений;

-на станциях продольного типа однопутных линий обеспечить одновременное отправле ние транзитных грузовых поездов противоположных направлений.

3.Конструкция горловин должна иметь следующие обязательные маршруты:

-выход с длинных путей сортировочного парка на все примыкающие к станции направления;

-прием поездов с неправильного пути в специализированный приемо-отправочный парк

иотправление их со станции по неправильному пути;

-выход со всех приемо-отправочных путей для грузовых поездов на основные вытя жные пути, при этом на станциях поперечного типа — без использования главных путей.

4.Схемы горловин должны обеспечивать максимальную поточность основных передви жений на станции.

5.Конструкция стрелочных зон парков должна позволять нормальные размещения устройств электрической централизации (светофоров, изолирующих стыков) и электрификации (опор контактной сети).

127

6. Взаимное расположение стрелочных переводов в горловинах при соблюдении требований 1—5 должно быть таким, при котором обеспечиваются:

-наименьшая сумма углов поворота поездов (искривлений на маршрутах их приема и отправления);

-максимальная идентичность полезных длин приемо-отправочных путей;

-наименьшее число стрелочных переводов на главных путях;

-минимальная длина основных маневровых районов.

Как конкретно обеспечиваются перечисленные основные требования, рассмотрим на примере схем горловин участковой станции поперечного типа с 12 приемо-отправочными путями для грузовых поездов.

Входная (четная) горловина (см. рис. 3.26). Компактность горловины обеспечивается рациональной схемой, применением перекрестных съездов 6/8, 10/12, 50/52, 54/56. Схема горловины позволяет выполнять одновременно пять передвижений:

-отправление нечетных пассажирских поездов с главного пути IП по светофору H1 или

спути ЗП по светофору НЗ;

-уход локомотива от поезда с путей 5П, 7П, 9П в локомотивный тупик 17 по светофо рам Н5, Н7, Н9 или наоборот, с тупика 17 на пути 5ГТ, 7П, 9П по светофору М30;

-проход поездного локомотива с ходового пути 15П по светофору H15 на участок пути 34/46П или обратно, с участка пути 34/46П на ходовой путь 15П по светофору М34;

-прием четного грузового поезда со станции А по входному светофору Ч на один из путей 4П, 6П, 8П, 10П или 12П;

-вытягивание сборного или участкового поезда для расформирования с путей 14П, 16П по светофорам Н14, Н16 на вытяжной путь 18 или перестановка составов из парка С на эти пути, или расформирование составов в сортировочном парке.

Нечетные приемо-отправочные пути разделены с помощью соединений между стрелками 48—50—56 на две секции (два и три пути), что позволяет выполнять одновременно два передвиже ния, например, отправление с путей 5П, 7П или 9П и смену локомотива на путях 11П или 13П.

Пять путей для четных поездов (4П, 6П, 8П, 10П и 12П) здесь могут быть в одной секции, так как кроме приема поездов со станции А в этой горловине на них нет других массовых передвижений. Пути 14П и 16П для расформировываемых и формируемых на этой станции поездов выделены в самостоятельную секцию, что позволяет отделить маневровую работу от приема транзитных грузовых поездов. Отдельные секции представляет здесь также хо довой путь 15П, локомотивный тупик 17, вытяжной путь 18.

Двухстороннее движение по главным путям в горловине обеспечивается съездами 18/20 и 22/24, что позволяет одновременно принимать и отправлять грузовые поезда. Маршруты подачи по ездных локомотивов по ходовому пути 15 в тупик 17 и обратно располагаются между маршрутами приема и отправления грузовых поездов противоположных направлений, не пересекая их.

Выход из парка С обеспечивается съездами 36/38 и 40/42, а прием с неправильного пути I (со станции А) грузового поезда на пути 4П—14П — съездом 2/4. Соединение между стрелками 52—50—48—46—34 позволяет проследовать маневровому составу с любого гру зового пути на вытяжной путь 18, минуя главный путь IIП.

Для уменьшения износа стрелочные переводы 10, 12, 26, 28 размещены таким образом, что грузовые поезда по ним не проходят, а маршрут приема четных транзитных грузовых поездов от стрелки 6 до стрелки 62 не имеет изломов на кривых и стрелочных переводах.

Центральная (нечетная) горловина (см. рис. 3.27). Для компактности горловины применены перекрестные съезды 39/41, 43/45, 61/63, 65/67. Схема позволяет выполнить одновременно пять операций:

-прием пассажирских поездов со станции Б по входному светофору Н по пути IП и ЗП;

-отправление пассажирского четного на станцию Б с пути IIП по светофору Ч2;

-пропуск поездного локомотива по светофорам М5 или М7 на ходовой путь 15П по стрелкам 5, 11, 39, 45, 37,47 из локомотивного хозяйства (ЛХ) или в обратном направлении;

128

- проход поездного локомотива по маршруту: пути 4П, 6П, 8П, 10П, 12П — стрелки 55, 53, 43, 73 — ЛХ или обратно;

- маневровая работа на вытяжном пути 20 или взвешивание грузов на вагонных весах (ВВ) на участке пути 77/89П.

Приемо-отправочные пути для грузовых поездов секционированы по два-три в каждой секции с помощью соединений и съездов: 47—49, 65—67. Как и в четной горловине отдель ными секциями являются ходовой путь 15П, вытяжной путь 20, ходовые пути в пределах стрелочной зоны и ЛХ. Одновременный прием и отправление грузовых поездов обеспечива ется съездом 13/15 и соединением 25—27.

Два сквозных ходовых пути в горловине позволяют выполнить независимую смену ло комотивов в обоих приемо-отправочных парках грузовых поездов. Съезд 1/3 обеспечивает прием со станции Б перерабатываемых поездов на пути 14П и 16П, а также отправление со станции четных грузовых поездов на станцию Б по неправильному пути I; ГП съезд 61/63 позволяет отправить поезд из сортировочного парка.

Маневровая колонка МК1 позволяет передать на местное управление пути и стрелки по двум вариантам:

-маневровая работа со сборными и участковыми поездами; на местное управление пе редаются пути 14П, 16П и стрелки 65/67, 69, 75, 77, 89.

-маневровая работа по взвешиванию погруженных вагонов; на местное управление пе редаются стрелки 75, 77, 89.

Задачами ЭЦ является обеспечение безопасности указанных передвижений и необходи мой пропускной способности горловин станции.

3.9.Аппараты управления и контроля

3.9.1.Виды аппаратов управления

Для управления и контроля устройствами ЭЦ релейного типа на российских железных дорогах в эксплуатации находятся пульты-табло, пульты-манипуляторы и выносные табло трех поколений [40]:

•желобкового типа с применением коммутаторных ламп напряжением 24 В типа КМ-24;

•из блочных элементов (мозаичных типа «Домино») с применением коммутаторных ламп КМ-24;

•из блочных элементов (мозаичных субблоков) с применением светодиодов зеленого, желтого и красного свечения.

Мозаичные субблоки со светодиодной индикацией проектируются с 1999 г., причем на станциях, имеющих до 30 стрелок, используются пульты-табло типа ППНБМ, а на более крупных станциях пульты-манипуляторы и выносные табло типа ТВБУ.

На станциях с устройствами ЭЦ релейно-процессорного и микропроцессорного типа в ка честве аппаратов управления и контроля используются персональные компьютеры с монитора ми размером 17—21 дюймов. На крупных станциях дополнительно могут применяться видеопро екционные, жидкокристаллические или плазменные табло, управляемые компьютером [18].

Функционально пульты-табло и пульты-манипуляторы на светодиодах различаются незна чительно, поэтому ниже будет рассмотрен принцип действия пульта-табло типа ППНБМ. Конст руктивные особенности пульта-манипулятора и выносного табло типа ТВБУ приведены в [40].

3.9.2. Пульты-табло с субблоками на светодиодах

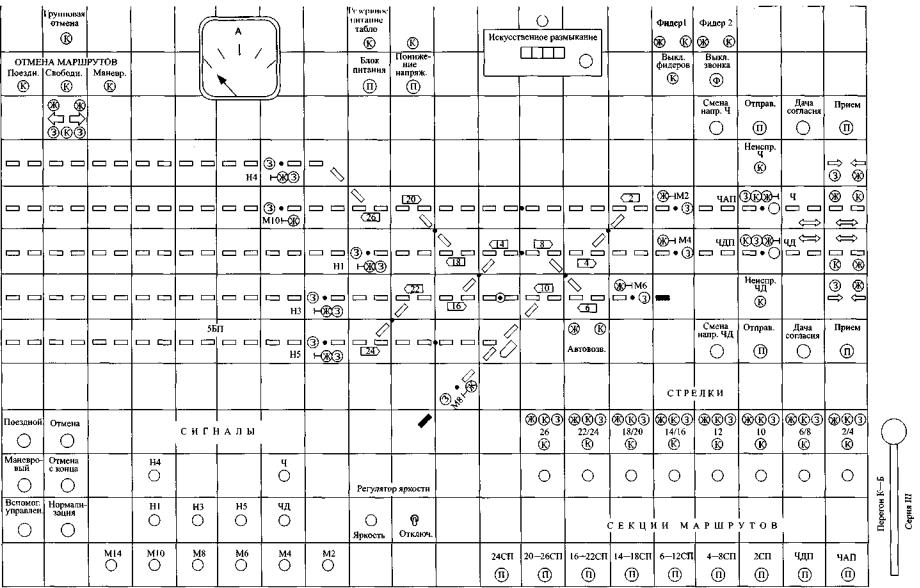

Пример пульта-табло (рис. 3.28 и 3.29) рассматривается для станции К, оборудованной устройствами ЭЦ по альбому ЭЦ-12-00. Прилегающие перегоны К—А и К—Б оборудова ны двухпутной, трехзначной автоблокировкой: АБТ без изолирующих стыков с тональны ми рельсовыми цепями, а также с возможностью организации движения поездов в непра вильном направлении по сигналам АЛС.

129

Рис. 3.28. Секция пульт-табло нечетной горловины промежуточной станции

Рис. 3.29. Секция пульт-табло четной горловины промежуточной станции