процессы -гидравлические / гидравлические / гидравлические / 2.1. Насосные установки (4 часть)

.docзаключить, что для изменения положения характеристики сети необходимо изменить величину статического напора Нст, либо величину потерь напора в сети Σhп- Изменение величины статического напора (изменение геометрического напора насоса или давлений в приёмном и напорном резервуарах) приводит к изменению положения вершины параболы СЕ в точке С, а увеличение потерь напора в сети – к увеличению крутизны характеристики сети и перемещению рабочей точки насоса А по характеристике насоса влево, например в точке В (Рис 2.32).

На практике наиболее часто используются способы воздействия на положение характеристики сети изменением (увеличением) сопротивления сети. При этом, как правило, удается добиться снижения подачи насоса на сеть за счет затрат некоторой части энергии насоса на преодоление этих дополнительных сопротивлений. КПД насосной установки при этом снижается, что и определяет неэкономичность этих методов регулирования.

Задвижка для регулирования работы насоса помещается на напорном трубопроводе. Регулирование подачи насосной установки задвижкой на всасывающей линии не допускается вследствие ухудшения кавитационных характеристик насоса. Запорная арматура на всасывающей линии насоса используется исключительно для отключения насоса, например при ремонте, и обычно устанавливается в том случае, если давление в приемном резервуаре отличается от атмосферного. Задвижка на напорной линии, кроме осуществления регулирования работы насоса, служит для отключения насоса от сети в момент его пуска и при остановке насоса на ремонт.

С

Рис

2.35. Регулирование работы центробежного

насоса задвижкой

На этом рисунке характеристика насоса Q Н, а кривая СА – характеристика сети (трубопровода). Рабочей точке А соответствует подача QА, а по технологическим условиям в напорный трубопровод следует подавать жидкость с расходом QВ, меньшим расхода QА.

Для уменьшения подачи насоса прикрывают задвижку на напорном трубопроводе. Чтобы наглядно представить режим работы насоса с прикрытой задвижкой, построим новую характеристику сети СВ. Для этого из точки QВ проведем прямую, параллельную оси ординат. Она пересечет характеристику сети в точке D и характеристику насоса в точке В. Разница ординат этих точек hЗ есть излишний напор, который необходимо «погасить» сопротивлением задвижки. Сопротивление сети станет равным ΣhП+hЗ.

Вычисляя новое значение коэффициента пропорциональности b из выражения ΣhП+hЗ=bQ2, определяемое новыми условиями эксплуатации, по уравнению (2.30) строят новое положение характеристики сети СВ. Чем выше степень закрытия задвижки, тем больше потери напора (сопротивление) в ней и тем круче будет расположена характеристика сети. Необходимо иметь в виду, что степень закрытия задвижки и, следовательно, создаваемое ею сопротивление hЗ (потери напора) должны быть соизмеримыми с потерями напора в сети h при подаче насоса QВ.

Е

Рис 2.36. Регулирование

работы насоса перепуском жидкости

Для уменьшения подачи жидкости в напорный трубопровод от Q1 до QБ по перепускной линии жидкость с расходом qn направляется из напорного трубопровода во всасывающий. Регулирование перепуском осуществляется с помощью задвижек, установленных на напорной и байпасной линиях. При этом общая подача насоса (расход в точке а) увеличивается до значения Qa, а подача в сеть (от точки б) уменьшается до величины Qб. За счет уменьшения расхода жидкости в сети ее характеристика изменится – станет положе (кривая С2 по сравнению с кривой С1 на рис 2.36). При этом напор, развиваемый насосом, уменьшится до величины Н2, а мощность уменьшится с величины N1 до N2.

Указанный способ регулирования экономичен для насосов с коэффициентом быстроходности ns > 300 и для вихревых насосов, у которых при увеличении подачи мощность уменьшается. В центробежных насосах с меньшим коэффициентом быстроходности регулирование подачи перепуском поведёт к увеличению мощности насоса и может вызвать перегрузку электродвигателя. Кроме того, при этом способе регулирования усложняется система, увеличивается количество арматуры и габаритные размеры установки.

Регулирование работы насоса перепуском жидкости из напорной во всасывающую линию часто используется в исследовательских установках, представляющих собой замкнутый контур. На байпасной линии может быть установлен холодильник, отводящий теплоту диссипации механической энергии и обеспечивающий поддержание заданного температурного режима в установке.

Р

Рис 2.37. Регулирование

работы насоса изменением частоты

вращения вала рабочего колеса

Для сопоставления различных способов регулирования будем предполагать, что при частоте вращения вала рабочего колеса насоса п1 характеристика насоса Q-H1 и трубопровода Q-HТР пересекаются в точке А с подачей QА, а требуемая подача QD должна быть меньшей (т. е. рабочую точку насоса необходимо смещать влево (Рис 2.37).

При неизменном положении характеристики трубопровода для смещения рабочей точки А по характеристике трубопровода Q-HТР влево необходимо переместить характеристику насоса Q-H1 вниз, уменьшив частоту вращения вала насоса до п2. Изменение частоты вращения вала рабочего колеса насоса приводит к изменению режима работы насоса. Поскольку геометрия рабочего колеса остается неизменной, то режимы работы рабочего колеса при частотах вращения п1 и п2 подобны, а для расчета потребной частоты вращения вала рабочего колеса насоса п2 и построения характеристик насоса, соответствующих этой частоте, используются законы пропорциональности

,

(2.35)

,

(2.35)

где индекс 1 относится к параметрам работы насоса при частоте вращения вала рабочего колеса п1; индекс 2 – к параметрам работы насоса при частоте вращения п2. По абсциссе QD, соответствующей заданной подаче, определяют точку D на характеристике сети Q-Hтр. Очевидно, что через эту точку D и должна пройти новая напорная характеристика насоса Q-H2 при новой частоте вращения вала рабочего колеса п2. Для определения п2 строят кривую подобных режимов, уравнение которой вытекает из формулы (2.35),

![]() ,

(2.36)

,

(2.36)

где К – постоянный коэффициент, определяемый из уравнения (2.36) по координатам точки D (Q – заданная подача, НD – требуемый напор насоса, определяемый гидравлическим расчетом насосной установки). Кривая подобных режимов (квадратичная парабола) выходит из начала координат, проходит через точку D и пересекает характеристику насоса в точке В. Поскольку кривая подобных режимов является геометрическим местом точек подобных режимов, то координаты (абсциссы) точек В и D используются для определения требуемого числа оборотов вала рабочего колеса насоса из (2.35)

![]() .

(2.37)

.

(2.37)

Способ регулирования работы насоса изменением частоты вращения вала рабочего колеса насоса является наиболее экономичным. Такое регулирование осуществляется с помощью гидромуфт, электромагнитных муфт, электродвигателей с изменяемым числом оборотов (постоянного тока, с включением сопротивления в цепь ротора асинхронного двигателя с фазовым ротором) и другими способами.

В том случае, когда требуется уменьшить подачу насоса без изменения частоты вращения вала рабочего колеса насоса (отсутствуют двигатель постоянного тока, необходимые гидро- или электромагнитные муфты) или без использования задвижки на напорной линии (в связи с резким уменьшением КПД установки), применяют обточку рабочего колеса по наружному диаметру, не прибегая к изменению остальных размеров насоса. При обточке наружного диаметра рабочего колеса насоса (уменьшение d2) уменьшаются окружная скорость u2 и площадь живого сечения потока на выходе из рабочего колеса F, что ведет к уменьшению напора (формула 5.17) и подачи (формула 5.21) насоса. При обточке рабочего колеса его подача изменяется пропорционально наружному диаметру, а напор – квадрату наружного диаметра, т. е.

![]() или

или

![]() ;

(2.38)

;

(2.38)

или

или

.

(2.39)

.

(2.39)

Следовательно, при обточке колеса кривая характеристики насоса понижается и при некотором значении Dоб пройдет через заданную режимную точку. Исследования показывают также, что для режимов, удовлетворяющих уравнениям (2.38) и (2.39), КПД насоса мало изменяется, если обточка колеса находится в пределах, указанных ниже.

|

Коэффициент быстроходности, ns |

60 |

120 |

200 |

300 |

350 |

>350 |

|

Степень обточки

|

0,20 |

0,15 |

0,11 |

0,09 |

0,07 |

0,00 обрезка не допускается |

Впуск воздуха во всасывающий патрубок насоса ухудшает кавитационные характеристики насоса, поэтому использование этого способа возможно тогда, когда фактическая высота всасывания для данного насоса значительно меньше допустимой, а впуск воздуха не приводит к возникновению кавитации (рис 2.38).

П

Рис 2.38. Регулирование

работы насоса путем впуска воздуха во

всасывающий патрубок насоса

Центробежные насосы включают в одну систему последовательно, т. е. напорный патрубок одного насоса подключают к всасывающему патрубку второго в тех случаях, когда напор, развиваемый одним насосом, недостаточен для подачи жидкости на заданную высоту, или в тех случаях, когда последовательное включение насосов позволяет обеспечить подачу расчетного расхода при заданной характеристике системы.

Д

Рис 2.39. Характеристика

последовательной

работы

двух одинаковых насосов при НГ

> Н0

Рис

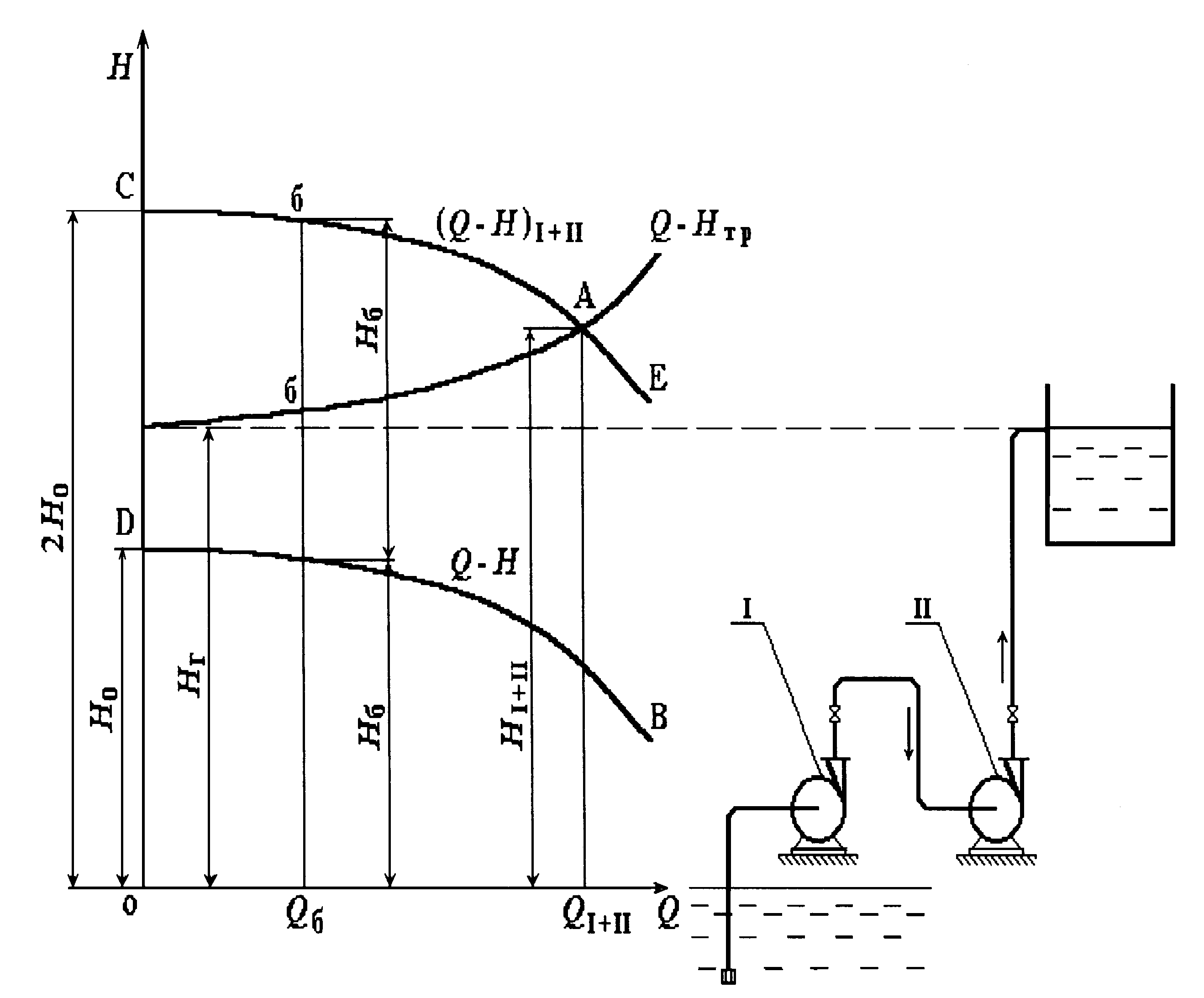

2.40. Характеристика параллельной работы

двух одинаковых насосов

одинаковыми характеристиками (при данной подаче) напоры удваиваются.

На рис 2.39 изображена суммарная характеристика двух одинаковых насосов при их последовательной работе для случая, когда каждый из них не может поднять перекачиваемую среду на заданную высоту (так как НГ > Н0). Характеристика совместной работы двух насосов (кривая СЕ) получена путем удвоения ординат характеристики каждого насоса (кривой DB), например ординаты Нб в точке б при подаче Qб. Рабочая точка последовательно включенных насосов (точка А на Рис 2.39) лежит на пересечении кривой совместной работы насосов СЕ с характеристикой системы Q-Нтр.

Параллельной называют одновременную работу нескольких насосов, присоединённых патрубками к общей системе. Для того чтобы построить суммарную характеристику двух насосов с одинаковыми характеристиками при их параллельной работе, необходимо удвоить абсциссы кривой Q-H одного насоса при одинаковых ординатах (напорах) (Рис 2.40). Например, для нахождения точки в суммарной характеристики (Q-H)I+II необходимо удвоить отрезок аб. Таким образом, отрезок ав = 2аб. Также находят и другие точки суммарной характеристики. Для определения режима совместной работы насосов характеристику сети Q-НТР нужно построить так же, как при работе одного насоса. Рабочая точка 2 в этом случае будет находиться на пересечении суммарной характеристики насосов с характеристикой системы.

Общая подача при параллельной работе двух насосов характеризуется абсциссой точки 2 и равна QI+II, напор соответствует ординате точки 2, равной HI+II или HI. Чтобы установить, в каком режиме работает каждый из насосов, необходимо провести из точки 2 линию параллельную оси абсцисс. Абсцисса, соответствующая точке пересечения этой линии с кривой Q-H насоса (точка 7), определит расход, а ордината – напор HI каждого из параллельно работающих насосов. Следовательно, напор, развиваемый каждым насосом, равен напору, развиваемому двумя насосами при их параллельной работе, а подача каждого насоса равна половине суммарной подачи двух насосов.

Если бы в данную систему жидкость подавал только один насос, то режим его работы характеризовался бы напором и подачей в точке 5. При этом его подача Q0 была бы больше, чем в случае параллельной работы со вторым насосом.

Таким образом, суммарная подача насосов, работающих параллельно в общей системе, меньше, чем сумма подачи этих же насосов при их раздельной работе. Это происходит из-за того, что при увеличении общего расхода жидкости, подаваемой в систему, возрастают потери напора, а следовательно, увеличивается и напор, необходимый для подачи данного расхода, что влечет за собой уменьшение подачи каждого насоса. КПД каждого из параллельно работающих насосов характеризуется его КПД в точке 4 на пересечении кривой q-η с перпендикуляром, опущенным из точки 1. Как видно из Рис 2.40, КПД каждого из параллельно работающих насосов также отличается от КПД насоса при раздельной работе, который характеризуется КПД в точке 3 на кривой q-η.

Мощность каждого из параллельно работающих насосов характеризуется мощностью в точке 7 на кривой Q-N, тогда как мощность отдельно работающего насоса определяется мощностью в точке 6.

Р

Рис 2.41. Регулирование

работы объемного насоса изменением

характеристики сети

![]() .

(2.40)

.

(2.40)

Пересечение характеристик насоса P-Q и сети Pm-Q определяет рабочую точку насоса А, абсцисса которой равна подаче насоса на сеть QА (Рис 2.41).

Регулирование подачи изменением характеристики сети практически достигается дросселем в напорной линии сети. При этом получают семейство характеристик сети Pm-Q и соответствующие им рабочие точки А1, А2 ... Из-за жесткости напорной характеристики P-Q насоса подача меняется мало, а давление – значительно. Полное закрытие дросселя на выходе из объемного насоса может повлечь за собой аварию, если не предусмотреть специальных предохранительных устройств. Обычно способ регулирования подачи объемных насосов дросселированием (изменением характеристики сети) не используется.

Подача объемных насосов различного типа выражается формулой

![]() ,

(2.41)

,

(2.41)

где q – рабочий объем насоса (сумма изменений объемов рабочих камер насоса за один оборот), м3; п – частота вращения вала насоса (для коленчатого вала – число двойных ходов поршня), с-1; η0 – объемный КПД насоса.

Регулирование подачи изменением характеристики насоса, как это следует из уравнения (2.41), возможно изменением n, q и η0.

П

Рис 2.42. Регулирование

работы объемного насоса изменением

частоты вращения

Пересечение характеристики сети (гидросистемы) с характеристикой насоса определяет рабочую точку насоса А (А1, А2) с подачей Q (Q1, Q2).

Изменение объемного КПД η0 достигается так называемыми регулируемыми утечками. Объемный коэффициент полезного действия

![]() ,

(2.42)

,

(2.42)

где Qm – теоретическая подача насоса; ∆Qн – утечки в насосе; ∆Qр – регулируемые утечки.

Утечки ∆Qр изменяют дросселем, отчего этот способ регулирования получил название дроссельное регулирование. Дроссельное регулирование (рис 2.43) насоса осуществляют подключением к его напорному патрубку сливной линии 1, на которой устанавливают регулируемый дроссель 2. Изменяя дросселем утечки ∆Qр получают семейство напорных характеристик P=f(Q) насоса и соответствующие им рабочие точки А1,А2, А3... (см. рис 2.43).

С

Рис 2.43. Дроссельное

регулирование подачи объемного насоса

(регулирование перепуском)

Рис

2.44. Регулирование работы объемного

насоса «искусственным голоданием»: 1

– подпиточный насос; 2

– дроссель; 3

– основной насос; 4

– клапан

Подпиточным насосом 1 жидкость подается в основной насос 3 через дроссель 2. Переливным клапаном 4 регулируемые утечки ∆Qр сбрасываются в приемный бак. При этом в основной насос подается жидкость

Qр=Q-∆Qр, (2.43)

где Q – подача подпиточного насоса.

Если при этом подача Qр будет недостаточна для полного заполнения рабочих камер основного насоса, то последний «голодает». Регулирование работы объемных насосов «искусственным голоданием» используется на практике редко, т. к. «голодание» способствует возникновению кавитации.

Регулирование подачи объемного насоса изменением рабочего объема q можно производить изменением числа рядов цилиндров в насосе, числа цилиндров в одном ряду, кратности действия, диаметра поршней или хода поршня. Однако на практике исключительное распространение получил способ регулирования за счет изменения хода поршня. При этом получается плавное, бесступенчатое регулирование подачи, но оно достигается усложнением конструкции насоса.

У

Рис

2.45. Регулирование подачи объемного

насоса изменением рабочего объема

Изменяя величину и знак эксцентриситета, можно менять подачу и направление потока жидкости. Степень изменения подачи характеризуется параметром регулирования.

![]() ,

(2.44)

,

(2.44)

где qmax – максимальный рабочий объем насоса; q – рабочий объем отрегулированного насоса.

На Рис 2.45 показаны напорные характеристики при различных параметрах регулирования с рабочими режимами А1, а2, а3. К основным достоинствам объемного регулирования относятся широкий диапазон плавного регулирования и экономичность.

Совместная работа объемного и центробежного насосов. На практике встречаются случаи совместной работы объемного и центробежного насосов, включенных параллельно. Этот случай представлен на рис 2.46. Кривые 1 и 2 являются характеристиками объемного и центробежного насосов, кривая 3 – характеристикой трубопровода.

П

Рис

2.46. Параллельная работа поршневого и

центробежного насосов

Суммарная

характеристика 4

параллельно работающих насосов получается

сложением соответствующих абсцисс

характеристик 1

и 2.

Рабочая точка А3,

показывает,

что полная подача Q3

обоих насосов равна сумме подач

![]() центробежного и

центробежного и

![]() объемного

насосов при напоре Нз.

объемного

насосов при напоре Нз.

Если характеристикой трубопровода является кривая 5, то параллельная работа обоих насосов не возможна, т. к. суммарная характеристика 4 не пересекается с характеристикой 5. В этом случае будет работать только объемный насос (рабочая точка А4 на Рис 2.46), a центробежный насос будет отключен от сети обратным клапаном и перейдет на режим холостого хода.

Если

выключить объемный насос, то рабочей

точкой центробежного насоса при работе

на трубопровод с характеристикой 3

будет А2,

при

этом подача его Q2

будет

больше

![]() .

.

Рассмотрение кривых на Рис 2.46 позволяет сделать следующие выводы:

1) подключение

центробежного насоса к магистрали

параллельно объёмному насосу увеличивает

расход на величину

![]() <

Q2;

<

Q2;

2) чем круче поднимается характеристика трубопровода, тем меньшую прибавку к расходу дает подключение центробежного насоса, и наоборот.

При пуске объемных и центробежных насосов в параллельную работу рекомендуется присоединять центробежный насос к уже работающему объемному постепенным открыванием напорной задвижки, т. к. присоединение объемного насоса к центробежному вызывает резкое изменение подачи последнего, что приводит к гидравлическому удару.