- •Форма связи влаги в материале

- •Основные параметры влажного воздуха

- •Изображение процессов изменения состояния воздуха на диаграмме.

- •Пример решения задачи

- •Перегонка и ректификация

- •Равновесие в системах пар-жидкость. Закон Рауля. Закон Дальтона. Правило фаз.

- •Материальный баланс процесса ректификации.

- •Процессы диффузии и экстракции основные понятия и определения

- •Экстракция в системе жидкость-жидкость

- •Устройство и принцип действия экстракторов

- •Экстракция путем однократного контакта

- •Расчет кинетики процесса жидкостной экстракции

- •Методы интенсификации процессов экстрагирования

Процессы диффузии и экстракции основные понятия и определения

Экстрагированием называется процесс извлечения одного или нескольких компонентов из смеси веществ путем обработки ее жидким растворителем, обладающим способностью избирательно растворять только извлекаемые компоненты. Физическая сущность экстрагирования заключается в переходе извлекаемого (экстрагируемого) компонента из одной фазы (жидкой или твердой) в фазу экстрагента при их взаимном соприкосновении.

В пищевой промышленности наиболее распространен процесс экстрагирования в системах жидкость-твердое тело: извлечение сахара из свеклы в свеклосахарном производстве, извлечение масел из масличных семян в производстве растительных масел, получение эфирных масел в эфиромасличном производстве, экстрагирование ферментов из культур плесневых грибов в производстве ферментных препаратов, производство вина, пива, крахмала, ликероводочных изделий, растворимых кофе и чая и др.

Жидкостная экстракция (экстрагирование в системах жидкость-жидкость) применяется в производствах, связанных с получением спирта, вина, растительных масел и других пищевых продуктов.

Движущей силой диффузии компонентов из исходных технологических сред в экстрагенты является разность концентраций в обеих средах, т. е. процесс экстракции базируется на законах диффузии и равновесного распределения переходящих компонентов между двумя фазами (жидкость-жидкость, твердое тело-жидкость).

Экстракция в системе жидкость-жидкость

Жидкие фазы, участвующие в процессе экстракции, носят названия экстрагент (растворитель) и исходный раствор. Извлекаемыми компонентами могут быть органические и неорганические вещества.

В начальный момент процесса исходные фазы (первичный раствор и экстрагент) приводят в тесное соприкосновение, обеспечивающее большие поверхности контакта между ними. При этом получают две фазы, которые называются экстрактом и рафинатом. Экстракт представляет собой раствор извлеченного компонента в экстрагенте, рафинат – остаточный исходный раствор. Обычно одна фаза является сплошной, а вторая – дисперсной, распределяемой в первой в виде капель.

Экстрагирование включает следующие основные операции:

смешение исходной смеси веществ и экстрагента с целью более тесного контакта между ними;

механическое разделение двух несмешивающихся фаз на экстракт и рафинат;

удаление и регенерацию экстрагента и рафината.

Для успешного проведения экстракции исходный раствор и экстрагент должны быть взаимно нерастворимы друг в друге. Выбор экстрагента в каждом конкретном случае представляет собой сложную задачу, поскольку при этом необходимо уметь определять или оценивать характер сил взаимодействия молекул экстрагента и растворяемого вещества.

Для промышленного использования экстрагента необходимо, чтобы он обладал: малой растворимостью в первичном растворителе; хорошей избирательностью (селективностью), т. е. способностью извлекать из исходной смеси или материала только один (целевой) компонент или группу компонентов; высоким коэффициентом распределения kP, что дает возможность снизить расход растворителя на единицу исходной смеси; высоким коэффициентом диффузии D, что позволяет увеличить скорость процесса и, следовательно, уменьшить размеры экстрактора; невоспламеняемостью или узким пределом температур вспышки; некоррозионными свойствами по отношению к материалу аппаратуры; низкой температурой замерзания или застывания; безвредностью для здоровья обслуживающего персонала; низкой теплоемкостью, высокой летучестью, низкой теплотой испарения для снижения затрат на регенерацию.

Равновесие в системах жидкость-жидкость. Расчет статики процесса. В системах жидкость-жидкость обычно существует две фазы (две несмешивающиеся жидкости) и три компонента, т. е. такие системы называются тройными. Поэтому согласно правилу фаз число параметров, определяющих состояние системы, будет

3 + 2 = 2 + N, N = 3.

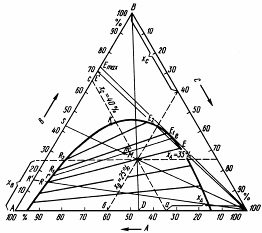

Равновесное распределение третьего компонента между двумя жидкими фазами фиксируется значениями концентраций в каждой фазе и температурой и наглядно выражается при помощи треугольной диаграммы (рис. 1).

В этой диаграмме процентное содержание компонентов А, В и С отложено на сторонах треугольника, состав смеси определяется точками (М), расположенными внутри него, а точки S, лежащие на его сторонах определяют составы бинарных смесей. Компонент В растворим в А и С во всех соотношениях, компоненты А и С ограниченно растворимы друг в друге.

С

Рис.

1. Треугольная диаграмма

Состав расслаивающихся жидкостей при равновесном насыщении под пограничной кривой для точки М характеризуется точками R и E. Все смеси вдоль линии RE образуют два слоя состава R и E.

Так как полученная после экстракции смесь расслаивается на две фазы: экстракт Е, обогащенный компонентом В, и обедненный рафинат R, которые находятся в равновесии, то построенная по экспериментальным данным линия ЕR, соединяющая точки равновесных концентраций для рафината и экстракта и называемая линией равновесных концентраций (конодой), будет находиться внутри треугольной диаграммы. Угол наклона этой линии зависит от коэффициента распределения, определяемого как

kр= y*/х, (1)

где y* и x – равновесные доли распределяемого компонента в экстракте и рафинате соответственно.

По величине коэффициента распределения судят об экстракционной способности растворителя: чем больше kр, тем выше способность данного растворителя извлекать целевой компонент.

Для оценки разделяющей способности растворителя используют соотношение

.

(2)

.

(2)

Величину

![]() называюткоэффициентом,

или фактором

разделения

в экстракции, который показывает, во

сколько раз отношение равновесных

концентраций разделяемых компонентов

в экстракте больше по сравнению с

рафинатом. Концентрации чаще выражают

в абсолютных или относительных массовых

долях (или процентах).

называюткоэффициентом,

или фактором

разделения

в экстракции, который показывает, во

сколько раз отношение равновесных

концентраций разделяемых компонентов

в экстракте больше по сравнению с

рафинатом. Концентрации чаще выражают

в абсолютных или относительных массовых

долях (или процентах).

По данным треугольной диаграммы можно построить диаграмму равновесия типа х-у (х – содержание экстрагируемого компонента В в рафинате, а у – в экстракте), удобную для дальнейшего расчета процесса (рис. 2).

Случаю, представленному на рис. 1, соответствует kp > 1; при kp < 1 коноды будут наклонены в обратном направлении, а при kp = 1 они будут параллельны стороне АС. Число таких конод в пределах пограничной кривой равно бесконечности. При пересечении конод в одной точке можно определить положение фокуса О по двум известным конодам, что позволяет наносить любые другие точки при отсутствии для них экспериментальных данных и построить график равновесного распределения.

К

Рис.

2. Преобразование диаграммы равновесия

экстракции

При изменении содержания компонента В в смеси равновесные составы будут располагаться на других хордах равновесия. Перемещения от стороны треугольника АС до критической точки К соответствует исчезновению поверхности раздела между фазами при их расслаивании, т. е. когда система становится гомогенной.

При расслаивании смеси М на фазы R и Е составы последних находятся на одной прямой с составом исходной смеси. Количество фаз R и Е относятся как длины отрезков МЕ и МR. Это правило пропорциональности является общим, и поэтому оно справедливо для случаев, когда к смеси двух компонентов добавляется третий. Если к смеси А и В, состав которой выражается точкой S, добавлен компонент С, то состав полученной тройной смеси выразится точкой М на прямой CS, причем

![]() ,

(3)

,

(3)

что вытекает из правила пропорциональности. При этом отрезок АS соответствует содержанию в исходной смеси компонента В, а отрезок SВ – содержанию компонента А. На прямой линии, соединяющей точки S и С, будет находиться точка М, отвечающая составу новой смеси, положение которой определяют по правилу рычага из уравнения

![]() .

(4)

.

(4)

Это уравнение выводится из подобия треугольников СМб и MSc (на рис. 1).

Разделение смеси возможно, если точка М располагается в области диаграммы, ограниченной бинодальной кривой. Проводя через точку М прямую RE (коноду) под углом

![]() ,

(5)

,

(5)

можно определить на ее концах, лежащих на бинодальной кривой, составы фаз после их расслоения: состав рафината – в точке R, экстракта – в точке Е.

Количество экстракта

![]() ,

(6)

,

(6)

где общее количество смеси

![]() ;

(7)

;

(7)

причем количество растворителя

![]() .

(8)

.

(8)

Количество рафината

![]() .

(9)

.

(9)

Количество экстракта после испарения растворителя С, если пренебречь растворением компонента В в рафинате, можно определить по формуле

![]() .

(10)

.

(10)

Содержание в экстракте компонента В определяется отрезком АЕ` на пересечении линии, проведенной из точки С через точку Е, со стороной АВ треугольника. Содержание в рафинате компонента В определяется отрезком AR`. Если провести касательную из точки С к бинодальной кривой и продолжить ее до пересечения со стороной АВ, то получим отрезок АЕmax, который характеризует максимально возможное содержание компонента В в экстракте. При этом можно определить положение точек m и r, если провести через точку касания e коноду er.